Setelah berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran ia merasa lebih bebas, tidak terikat lagi. Namun segera ia menyadari bahwa ia masih tetap merasa tidak puas, Suryomentaram masih merasa belum juga bertemu orang. Suryomentaram yang bukan pangeran lagi itu kemudian membeli sebidang tanah di desa Bringin, sebuah desa kecil di sebelah utara Salatiga. Disana ia tinggal dan hidup sebagai petani. Sejak itu ia lebih dikenal dengan nama Ki Gede Suryomentaram atau Ki Gede Bringin. Banyak orang yang menganggap ia seorang dukun, dan banyak pula yang datang untuk berdukun.

Meskipun Ki Gede Suryomentaram sudah tinggal di Bringin, akan tetapi ia masih sering ke Jogja. Di Jogja ia masih mempunyai rumah, waktu itu Perang Dunia I baru selesai. Ki Gede Suryomentaram dan Ki Hadjar Dewantara beserta beberapa orang mengadakan sarasehan setiap malam Selasa Kliwon dan dikenal dengan nama Sarasehan Selasa Kliwon. Yang hadir dalam Sarasehan Selasa Kliwon itu ada 9 orang, yaitu: (1) Ki Gede Suryomentaram, (2) Ki Hadjar Dewantara, (3) Ki Sutopo Wonoboyo, (4) Ki Pronowidigdo, (5) Ki Prawirowiworo, (6) BRM Subono (adik Ki Gede Suryomentaram), (7). Ki Suryodirjo, (8) Ki Sutatmo, dan (9) Ki Suryoputro. Pembahasan yang dibicarakan dalam sarasehan tersebut adalah keadaan sosial dan politik di Indonesia. Waktu itu sebagai akibat dari Perang Dunia I yang baru saja selesai, negara-negara Eropa, baik yang kalah perang maupun yang menang perang, termasuk Negeri Belanda, mengalami krisis ekonomi dan militer.

Saat-saat seperti itu dirasa merupakan saat yang sangat baik bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada awalnya muncul gagasan untuk mengadakan gerakan fisik melawan Belanda, tetapi setelah dibahas dengan seksama dalam sarasehan, disimpulkan bahwa hal itu belum mungkin dilaksanakan karena pada saat itu Belanda masih cukup kuat, sedangkan kita sendiri tidak mempunyai kekuatan. Kalau kita bergerak tentu akan segera dapat ditumpas. Sekalipun gagasan perlawanan fisik tersebut tidak dapat terwujud, akan tetapi semangat perlawanan dan keinginan merdeka tetap terus menggelora. Dalam sarasehan bersama setiap Selasa Kliwon itu akhirnya disepakati bersama untuk membuat suatu gerakan moral dengan tujuan memberikan landasan dan menanamkan semangat kebangsaan kepada para pemuda melalui suatu pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1922 telah berdiri tempat pendidikan kebangsaan dengan nama Taman Siswa. Ki Hadjar Dewantara telah dipilih untuk menjadi pimpinannya, Ki Gede Suryomentaram diberi tugas mendidik orang-orang tua. Dalam Sarasehan Selasa Kliwon inilah, sebutan Ki Gede Suryomentaram dirubah oleh Ki Hadjar Dewantara menjadi Ki Ageng Suryomentaram.

Pada tahun 1928 semua hasil "mengawasi dan menjajagi rasa diri sendiri" itu ditulis dalam bentuk tembang (puisi), kemudian dijadikan buku dengan judul "Uran-uran Beja". Kisah-kisah tentang laku Ki Ageng yang menjajagi rasa diri sendiri tersebut ada sangat banyak, diantaranya sebagai berikut: Suatu hari Ki Ageng akan pergi ke Parang Tritis yang terletak di pantai selatan Yogyakarta. Sesampainya di Kali Opak perjalanannya terhalang banjir besar. Para tukang perahu sudah memperingatkan Ki Ageng agar tidak menyeberang, akan tetapi karena merasa pandai berenang, Ki Ageng nekad untuk menyebrang dan menceburkan diri ke dalam sungai. Akhirnya ia megap-megap hampir tenggelam dan kemudian ditolong oleh para tukang perahu.

Setelah pulang Suryomentaram berkata kepada Ki Prawirowiworo sebagai berikut, "Aku mendapat pengalaman. Pada waktu aku akan terjun ke dalam sungai, tidak ada rasa takut sama sekali. Sampai gelagapan pun rasa takut itu tetap tidak ada. Bahkan aku dapat melihat si Suryomentaram telah megap-megap hampir tenggelam." Ki Prawirowiworo menjawab, "Tidak takut apa-apa itu memang benar, sebab Ki Ageng adalah orang yang putus asa. Orang yang putus asa itu biasanya nekad ingin mati saja." Ki Ageng menjawab, "Dikau benar. Ternyata Suryomentaram yang putus asa karena ditinggal mati kakek yang menyayanginya, dan istri yang dicintainya, nekad ingin bunuh diri. Tetapi pada pengalaman ini ada yang baik sekali, pada waktu kejadian tenggelam megap-megap, ada rasa yang tidak ikut megap-megap, akan tetapi justru malah dapat melihat Suryomentaram yang megap-megap gelagapan itu."

Ki Ageng Suryomentaram juga terlibat dalam pertemuan Manggala Tiga Belas. Persoalan-persoalan yang dibicarakan berkisar pada bagaimana cara menolak peperangan bila Indonesia menjadi gelanggang perang antara Belanda dan Jepang. Ki Ageng berusaha keras untuk membentuk tentara, karena ia berkeyakinan bahwa tentara adalah tulang punggung negara. Untuk pembentukan tentara Ki Ageng harus membuat surat permohonan dan ia membentuk panitia 9 yang disebut Manggala Sembilan kemudian surat terbuka tersebut diserahkan kepada Asano (anggota dinas rahasia Jepang) dan dikirim ke Tokyo. Tidak lama kemudian diterima berita bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Ki Ageng mengadakan pendaftaran tentara maka berduyun-duyunlah yang mendaftarkan diri. Akhirnya pendaftaran diambil alih oleh pemerintah dan nama Tentara Sukarela diubah menjadi Tentara Pembela Tanah Air, disingkat PETA. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tentara PETA inilah yang merupakan modal kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan dan selanjutnya menjadi inti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada waktu perang kemerdekaan, Ki Ageng juga memimpin pasukan gerilya yang disebut Pasukan Jelata, daerah operasinya disekitar Wonosegoro (wilayah Kabupaten Boyolali). Selama ibu kota RI Yogyakarta diduduki Belanda, Ki Ageng bersama keluarga meninggalkan kota, mengungsi ke daerah Gunung Kidul. Di tempat pengungsian ini Ki Ageng masih selalu berhubungan dengan tentara gerilya.

Setelah penyerahan kedaulatan, Ki Ageng mulai aktif lagi mengisi kemerdekaan dengan memberikan ceramah-ceramah tentang Kawruh Beja (Kawruh Jiwa), terkait dengan pembangunan jiwa warga negara. Pakaian Ki Ageng yang sangat sederhana sudah menjadi ciri khasnya, bahkan ketika Ki Ageng diundang oleh Bung Karno ke Istana Merdeka untuk dimintai wawasan tentang berbagai masalah negara pada tahun 1957, ia tetap memakai pakaian keseharian. Di daerah Salatiga tepatnya di desa Sajen, Ki Ageng jatuh sakit dan dibawa pulang ke Yogyakarta. Ki Ageng dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu, namun karena sakitnya tidak kunjung berkurang, kemudian ia dibawa pulang ke rumah keluarganya yang berada di Yogyakarta. Sewaktu di rumah sakit Ki Ageng masih sempat menemukan pemikiran tentang Kawruh Jiwa yaitu bahwa "puncak belajar kawruh jiwa ialah mengetahui gagasannya sendiri".

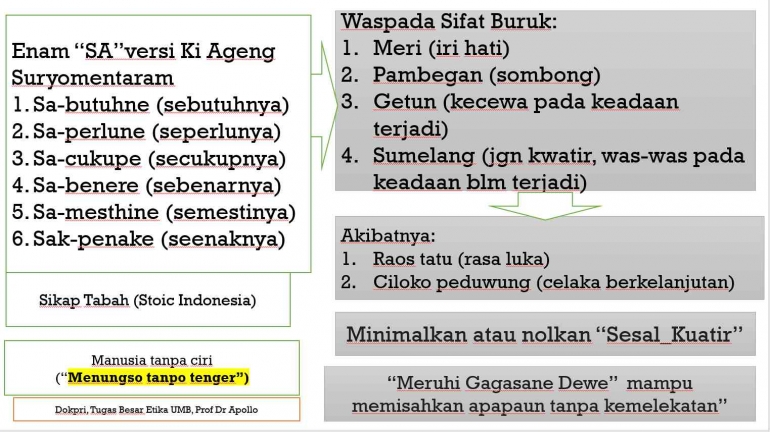

Minggu Pon tanggal 18 Maret 1962 dalam usia 70 tahun, Ki Ageng tutup usia di rumahnya di Jalan Rotowijayan no. 22 Yogyakarta dan dimakamkan di makam keluarga di desa Kanggotan, sebelah selatan kota Yogyakarta. Ki Ageng Suryomentaram meninggalkan seorang istri, dua orang putra, dan empat orang putri. Seorang putra telah meninggal. Ki Ageng Suryomentaram mendasarkan ajarannya pada Kawruh Beja atau Kawruh Jiwa yang menitik beratkan pada kegiatan meneliti jiwa atau rasa diri sendiri dalam rangka mengenal diri pribadi yang disebutnya Pangawikan Pribadi (pengertian diri sendiri).

Dalam meneliti manusia, Ki Ageng mempelajarinya dengan pendekatan empiris, ia menjadikan dirinya sendiri sebagai "kelinci percobaan". Perhatiannya lebih dipusatkan pada diri sendiri dilihat dari aspek batin dan realitas, Ki Ageng mencoba membuka tabir rahasia kejiwaan manusia dalam hidupnya di bumi ini. Ki Ageng ingin mengembalikan harga diri manusia pada tempatnya yang benar.