Pengantar

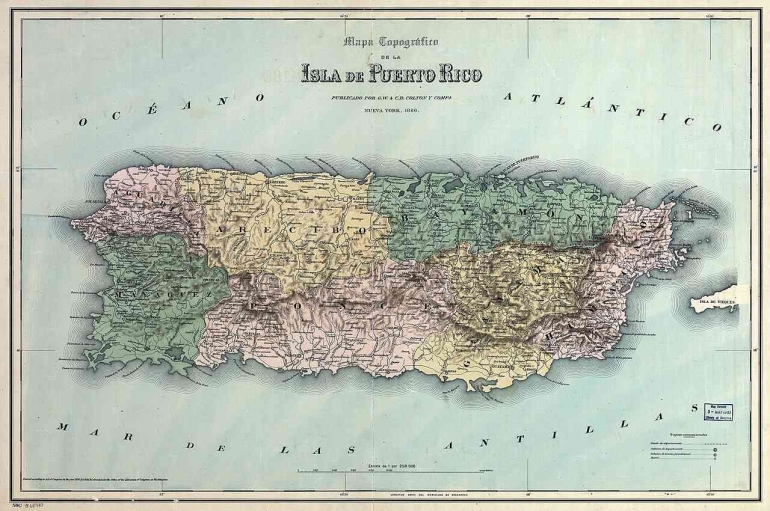

Diaspora Puerto Rico di AS memiliki sejarah panjang yang tidak lepas dari proses imigrasi sejak Perang Spanyol-Kuba-Amerika tahun 1898 dan melonjak pada masa migrasi besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua hingga era kontemporer (Thomas, 2015; Acevedo, 2004).

Hingga tahun 1970-an para imigran Puerto Rico mengalami masalah marginalisasi. Sejak 1980-an diaspora Puerto Rico mulai meraih capaian ekonomi dan banyak individu terpelajar mampu mengontrol representasi budaya komunitas mereka. Peran politik mereka bahkan lebih signifikan, setidaknya dalam pemilihan presiden.

Meskipun demikian, beberapa isu krusial seperti penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol masih cukup tinggi di kalangan pemuda Puerto Rico di AS (Ros-Bedoya & Gallo, 2003; Szalay et al, 1993; Senreich, 2018; Wurzman et al, 1983).

Persoalan lainnya adalah posisi mereka sebagai komunitas diaspora yang hidup di tengah-tengah masyarakat induk dengan posisi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dominan.

Imigran Puerto Rico juga mengalami diskriminasi ras dan etnis di berbagai sektor kehidupan (Roln-Dow, 2010; Daponte, 1996; Dawson & Surez, 2018; Lobo et al, 2012; Gonzalez-Sobrino, 2018). Meski demikian, para pendatang juga berusaha memperjuangkan kemajuan hidup dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya dan praktik masyarakat induk.

Kondisi ini menimbulkan keberantaraan kultural bagi individu diasporik. Seringkali, subjek diasporik kesulitan mengungkapkan di mana satu budaya berakhir dan budaya lainnya dimulai (Salkauski, 2013). Identitas budaya, kemudian, tidak lagi menjadi hal yang tetap, tetapi selalu dalam proses negosiasi, pemosisian, dan menjadi (Hall, 1997, 1994).

Namun, ketegangan etnis, nasional, dan transnasional yang dialami oleh diaspora seringkali bersifat kreatif, bahkan memperkaya budaya asal dan seringkali memobilisasi identitas kolektif, tidak hanya dalam kaitannya dengan permukiman atau dalam hal tanah air yang diimajinasikan, tetapi juga terkait solidaritas dengan anggota kelompok etnis yang sama di negara lain (Cohen, 2008: 6-8).

Kompleksitas budaya seperti itu menjadi sumber kreatif untuk menulis narasi sastra diasporik. Penulis dari generasi pertama, kedua, ketiga, atau generasi berikutnya adalah subjek kontestasi, apropriasi, prasangka, dan ekspektasi budaya campuran.

Kompleksitas budaya memungkinkan penerapan nilai-nilai liberal tanpa sepenuhnya meninggalkan budaya ibu melalui proses kinfliktual, termasuk mendefinisikan ulang dan memahami kembali nasionalisme, multikulturalisme, gender, dan politik (Kral, 2009; Moslund, 2010; Wong, 1993; Ling, 1998; Al Maleh, 2009 ).

Dalam sastra diasporik, konstruksi dualitas kultural menjadi semacam "menu yang harus dihadirkan," di mana, antara memori ibu pertiwi dan keharusan untuk mengadaptasi budaya metropolitan, tokoh-tokoh utama negara-negara pasca-kolonial digambarkan memiliki masalah survival (Grace, 2007).

Sastra diasporik menjadi ungkapan sastrawi untuk menegosiasikan kondisi rumit para pendatang akibat dari proses mengingat berbagai peristiwa di tanah air dan mendapatkan perlakuan rasial di kota metropolitan Barat serta memiliki impian menjadi individu yang lebih sukses melalui perjuangan dan apropriasi budaya dominan.

Salah satu karya sastra yang memaparkan kompleksitas budaya diasporik adalah novel karya Esmeralda Santiago, Almost a Woman, terbit pertama kali pada tahun 1998.

Santiago adalah seorang perempuan penulis Amerika kelahiran Puerto Rico yang sebagian besar karyanya menggambarkan permasalahan identitas Puerto Rico dari perspektif dan pengalaman seorang perempuan imigran (Alves, 2012).

Novel ini menceritakan kehidupan Negi, seorang perempuan muda Puerto Rico yang bermigrasi ke Brooklyn, New York, mengikuti ibunya yang ingin memberikan perawatan medis yang lebih baik buat anak lelakinya. Sebagai individu diasporik, ia menghadapi berbagai perbedaan kultural yang membuatnya menghadapi berbagai masalah yang pelik.

Namun, karena ingin menjadi aktris, Negi, di tengah kesulitan untuk mempelajari budaya Amerika, termasuk pendidikan modern, bahasa Inggris, makanan, seni, dan adat istiadat lainnya, mencoba menciptakan situasi yang lebih baik dari hari ke hari. Di saat yang sama, ibunya ingin Negi tetap menjalankan budaya Puerto Rico di tengah keinginannya menjadi gadis Amerika.

Beberapa kritikus telah membahas masalah budaya dalam karya sastra Santiago. Salkauski (2013) berpendapat Almost a Woman mengeksplorasi cara perempuan imigran yang melampaui hambatan komunal dan pribadi dari identitas budaya yang pada saat bersamaan memberinya kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan budaya induk sambil menjaga kenangan dan hubungan dengan masa lalunya.

Negi diposisikan sebagai model bagaimana perempuan imigran dapat terus menghargai pengalaman pribadi mereka, sembari mempertanyakan diri mereka sendiri dan memberikan makna baru pada identitas pribadi.

Sambolin (2015) melihat America's Dream sebagai produk sastra terjemahan diri Santiago untuk mengkonstruksi identitas pascakolonial hibrid guna mendapatkan kembali suaranya dan untuk menangani marjinalisasi di mana ia menjadi korbannya.

Dalam studinya tentang When I was Puerto Rican dan Almost a Woman, Echano (2003) mengeksplorasi cara naratif memoar menggambarkan interaksi rumit di antara lokasi geografis Santiago.

Termasuk, perubahan dalam pemahamannya tentang kelas dan etnis yang disebabkan oleh perpindahan dan sikap dinamisnya terhadap berbagai komunitas baik yang membentuk perasaan dirinya atau dibentuk-ulang oleh narasinya.

Kedua novel mengkonstruksi negosiasi ulang identitas dengan menggambarkan berbagai komunitas-pedesaan dan perkotaan Puerto Rico, Puerto Rico yang terpinggirkan secara ekonomi dan bergerak ke atas di benua itu, dan kelas menengah Amerika kulit putih.

Sementara, Watson (2013) membaca When I was a Puerto Rico sebagai narasi oto-etnografis penulis perempuan sebagai subjek hibrid yang mengkonstruksi wacana diri dalam ruang transkultural di mana perbedaan bahasa dan budaya menjadi peristiwa yang dominan.

Meskipun memiliki permasalahan yang sama terkait budaya imigran, dalam artikel ini saya akan fokus pada subjektivitas antara yang menghasilkan kondisi mimikri/mokeri dan hibriditas dalam proses aproproasi budaya Amerika tanpa meninggalkan budaya Puerto Rico sepenuhnya.

Narasi hibriditas kultural dalam Almost a Woman dan kondisi kontekstualnya serta visi kritis pengarang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tokoh utama dan tokoh pendukung mengalami perjumpaan kultural dengan nilai-nilai dan praktik kulit putih yang dominan yang darinya mereka harus menjalankan apropriasi kultural.

Hal ini memungkinkan tokoh utama menghasilkan strategi yang luwes, terutama dalam memainkan subjektivitas sebagai individu yang mampu bermanuver di negara induk.

Kerangka Teoretis: Pascakolonialisme

Untuk membahas permasalahan tersebut, saya akan menerapkan teori pascakolonial yang dikembangkan Bhabha (1994). Pascakolonialisme membongkar oposisi biner dan mengkritisi kompleksitas kultural sebagai produk ambivalen di masa kolonial dan pascakolonial.

Dalam kondisi dominasi, subjek subordinat memainkan strategi untuk menegosiasikan suaranya di tengah perbedaan kultural yang dikonstruksi secara diskursif oleh subjek dominan.

Dengan melakukan mimikri mealui apropriasi dan inapropriasi secara terus menerus, subjek subordinat memiliki kapasitas agensi untuk memasuki kekuatan dominan dan budaya modern; tidak sepenuhnya diam, masih menegosiasikan beberapa budaya ibu yang berbeda.

Dualitas budaya dan selipnya subjek mimikri (pemiruan) menekankan ketidakpastian perbedaan budaya di ruang pasca-kolonial; fungsi pengawasan yang dominan terhadap subjek mimikri-subordinat terganggu karena inapropriasi dan gangguan terhadap kebenaran kultural dan kekuasaan dominan.

Peniruan juga merupakan ejekan karena subjek subordinat meniru budaya Barat, namun hal ini tidak membuat mereka meninggalkan budaya ibu sepenuhnya. Visi ganda mimikri dapat menjadi ancaman bagi kekuatan dominan karena merongrong kesatuan dan keutuhan wacana dan pengetahuan tuan sebagai dasar operasi kekuasaannya (Bhabha, 1984: 128-129).

Mimikri kemudian menjadi pilihan strategis bagi subjek subordinat untuk bertahan di tengah kelompok dominan yang masih menganggap mereka sebagai Liyan; mendisartikulasikan suara kekuasaan sebagai bentuk agen (Mitchell, 1995).

Ketika mimikri berlangsung dalam berbagai produk representasional dan praktik sehari-hari yang mengganggu keutuhan konstruksi pengetahuan sebagai basis operasi kekuasaan dengan menggunakan kerangka oposisi biner, implikasi selanjutnya adalah tidak adanya budaya murni atau otentik dan munculnya hibriditas.

Namun, hibriditas bukan sekedar wacana atau praktik percampuran lintas-kultural, seperti asimilasi, sinkretisme, atau kreol. Alih-alih, ia justru membawa dinamika politis-kultural yang dialami oleh subjek-subjek terjajah atau eks-jajahan.

Sebagai produk dari mimikri-mokeri dalam artikulasi ganda, hibriditas memungkinkan perspektif, perilaku, dan wacana subjek hibrid dalam memahami-kembali klaim perbedaan kebenaran epistemologis sebagai dasar dominasi. Memang dengan adanya identitas hibrid, subjek subordinat lebih mudah dikendalikan oleh subjek dominan karena ia tampak mengikuti dan mempraktikkan budaya dominan.

Namun, hibriditas tersebut merupakan penyangkalan atas kekuasaan berbasis diskriminasi, karena ia dapat memperbanyak subjektivitas dan budayanya. Dalam hibriditas, masih terjadi negosiasi budaya lokal/induk di mana kekuatan resisten di tengah ambivalensi dan tipu daya pengakuan masih ada.

Aspek budaya dominan tidak lagi digunakan sebagai simbol otoritas, tetapi sebagai tanda yang dapat menghasilkan makna selip baru dan selanjutnya dapat merusak fondasi perbedaan kultural secara esensial. Sementara, kelompok dominan menganggap kelompok subordinat sebagai pihak yang lemah, hibriditas bisa menjadi strategi kultural untuk menipu makna yang diinginkan pihak dominan.

Memang, untuk konteks Amerika Latin, perspektif pascakolonial-nya memiliki kekhususan yang berbeda dari perspektif yang dikembangkan oleh Bhabha. Pemikir Amerika Latin kurang tertarik terhadap ide-ide pascakolonial yang dikembangkan oleh Said, Spivak, dan Bhabha karena mereka lebih menekankan pada aspek tekstual sastra dan bahasa (Vieira, 1999).

Bagi banyak pemikir Amerika Latin, dekolonisasi telah menjadi upaya akademis dan praktis untuk membongkar dan melawan warisan eksploitatif kolonialisme Eropa dan AS serta transformasinya menjadi globalisasi dan kapitalisme neoliberal di negara-negara Dunia Ketiga seperti negara-negara Amerika Latin (Mignolo, 2020a, 2020b, 2011, 2007a, 2007b; Mignolo & Walsh, 2018).

Perspektif dekolonialisasi juga dibawa ke dalam kajian sastra dengan menjadikan karya sastra yang diproduksi di negara Amerika Latin sebagai objek material untuk mengungkap wacana dan strategi dekolonialisasi guna membongkar pengaruh kolonial-Eurosentris serta membangun pengetahuan sastra yang mengartikulasikan ciri sosial-kultural masyarakat (Ramos & Daly [eds], 2016). Kalaupun ada yang berbagi isu hibriditas, obyek materialnya mengutamakan basis sosial dari proses budaya (Aboul-Ela, 2004; Canclini, 2005).

Namun, pascakolonialisme Bhabha dapat digunakan untuk mengkaji kompkeksitas kultural dalam Almost a Woman dengan beberapa argumen.

Migrasi ke daratan (AS), membuat masyarakat Puerto Rico semakin terbiasa mengapropriasi budaya kulit putih Amerika, meskipun mereka masih menghadapi beberapa masalah identifikasi rasial, kewarganegaraan, dan kebangsaan (Ramos-Zayas, 2007; Vargas-Ramos, 2014).

Permasalahan budaya yang direpresentasikan dalam novel diasporik ini berkelindan dengan kenyataan tersebut, karena tokoh utama dan keluarganya juga merantau ke AS dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik meski harus menjalani strategi kultural untuk bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat metropolitan.

Jadi, sebagai novel diasporik, Almost a Woman menawarkan peristiwa naratif yang membawa wacana perjuangan imigran Puerto Rico di tengah-tengah masyarakat induk dengan nilai-nilai metropolitannya dan cara mereka menegosiasikan budaya lokal.

Oleh karena itu, konsep Bhabha tentang mimikri, mokeri, dan hibriditas, seperti yang biasa digunakan oleh banyak peneliti sastra diasporik dan pascakolonial, merupakan perspektif strategis untuk menganalisis masalah tersebut.

Metode Analisis

Perspektif teoretis Bhabha berkontribusi pada seluruh analisis data primer dari Almost a Woman. Data primer novel terkait dengan isu-isu budaya yang dialami para tokoh diasporik. Metode kritis-tekstual akan digunakan untuk menganalisis pernyataan, dialog, setting dan deskripsi karakter, konflik, dan elemen naratif lain dari beberapa tokoh.

Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi masalah kultural subjek diasporik yang hidup di tengah masyarakat induk yang berbeda, proses mimikri/mokeri, dan hibriditas sebagai strategi kultural.

Untuk mendapatkan pemahaman kritis, metode dialektika dengan menyandingkan wacana dominan hibriditas budaya dalam novel dengan wacana terkait kondisi kehidupan diaspora Puerto Rico di AS dan permasalahannya dari data sekunder yang sesuai.

Hasil pembacaan dialektis (tekstual-kontekstual) dan informasi terkait pengarang berkontribusi signifikan untuk mengetahui visi kritisnya dalam menyikapi dan memasukkan kehidupan diaspora serta perspektif ideologis yang ia tawarkan melalui novel.

Unhomely di Masyarakat Induk

Almost a Woman bertutur migrasi sebuah keluarga Puerto Rico ke AS. Sama seperti banyak imigran lain yang memiliki alasan sendiri untuk pindah dari negara asal ke tempat baru, keluarga Negi juga memiliki alasan tertentu untuk pindah ke AS. Mami, ibu Negi, ingin mengusahakan pengobatan untuk putra bungsunya, Raymond.

Jari-jarinya hampir putus karena masuk ke rantai sepeda ketika dia berusia empat tahun. Di Puerto Rico, dokter ingin mengamputasi kaki yang sering memerah dan bengkak, karena tidak kunjung sembuh. Di New York, Mami berharap dokter bisa menyelamatkannya (Santiago: 2012: 1).

Wacana tentang impian Amerika mendorong banyak orang Puerto Rico dan orang Amerika Latin lainnya berbondong-bondong melintasi perbatasan sejak abad ke-19 hingga milenium baru.

Proses masuk ke masyarakat induk selalu menimbulkan masalah pelik. Perbedaan kondisi lingkungan, manusia, dan budaya menjadi beban bagi subjek diasporik. Negi benar-benar merasakan perbedaan antara lingkungan perdesaan Puerto Rico dan Brooklyn, New York, karena situasi Amerika sangat berbeda dengan apa yang ia baca dari komik anak-anak.

Negi dan keluarganya harus mengalami kondisi hidup sehari-hari yang keras dan menakutkan di Brooklyn. Baginya, New York tidak seindah yang dibayangkannya. New York adalah kota gelap yang membuatnya kecewa dan meragukan harapannya (Santiago, 2012: 4). Ini adalah awal bagi masalah yang lebih pelik seperti yang biasa dialami para pendatang.

Negi mulai bertanya-tanya apakah Amerika bukan tempat yang ia harapkan sebelumnya karena sangat berbeda dengan wilayah pinggiran kota yang dihuni orang kulit putih Amerika yang dia kagumi, sebagaimana digambarkan dalam buku komik.

Bagi Negi, memasuki tempat dan situasi baru menjadi sulit karena ia belum pernah ke AS, dan apa yang ia coba inkorporasi hanyalah fantasinya sendiri tentang seperti apa Amerika nantinya.

Di Brooklyn, Negi juga mengalami kecemasan dan ketakutan karena kondisi sosial yang tidak aman. Banyak geng dan penjahat sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawanya.

"Sesuatu bisa terjadi padamu" adalah ungkapan tentang bermacam bahaya di luar pintu terkunci apartemen kami. Aku bisa dirampok. Aku bisa diseret ke salah satu gedung gelap dan terbengkalai, dalam perjalanan ke atau dari sekolah dan diperkosa dan dibunuh.

Aku bisa disapa oleh anggota geng yang menguasai wilayah di mana kau kesasar. Aku bisa digoda oleh lelaki yang suka 'memangsa' gadis tanpa pendamping yang mudah diajak bicara oleh orang asing. (Santiago, 2012: 5)

Negi merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan kondisi berbahaya di Brooklyn. Kawasan ini adalah perhentian pertama bagi para imigran ketika mereka datang ke New York di mana banyak geng dan kejahatan berbahaya biasa terjadi. Mereka membuat Negi memiliki kebebasan yang lebih sedikit daripada yang dia miliki di Puerto Rico karena dia sadar akan bahaya di sekitarnya.

Narasi yang dihadirkan di awal cerita memroduksi wacana kriminalitas berbahaya di wilayah pendatang. Ketidakpercayaan dan permusuhan di antara orang-orang juga berkontribusi banyak pada marjinalitas etnis minoritas (Weigui, 2016).

Fenomena ini sering dialami oleh para pendatang karena ancaman etnis yang terjadi di AS. Wacana publik dalam masyarakat kulit putih Amerika mengkonstruksi hubungan erat antara imigran dan kejahatan (Sohoni & Sohoni, 2014; Menjivar & Bejarano, 2004).

Sebagai individu yang harus hidup di masyarakat induk, Negi sebenarnya berusaha beradaptasi dengan berbagai nilai dan praktik kultural kulit putihAmerika. Namun, prosesnya tidak mudah karena perbedaan kebiasaan dan orientasi. Dia merasa diabaikan oleh masyarakat induk yang mempengaruhi harga dirinya.

Ingatan di tanah air menjadi elemen dominan untuk diingat ketika dia merasa tidak nyaman di AS. Membandingkan tempat kelahirannya di Puerto Rico, Macun, dengan tempatnya sekarang, Brooklyn, adalah salah satu cara untuk merayakan perasaan nostalgia.

Pagi hari, dalam perjalanan ke JHS 49, aku merindukan hidup di Macn. Aku merindukan udara yang lembab, kerikil kecil di jalan tanah, burung gagak, dengungan lebah, matahari kuning cerah dari fajar di Puerto Rico. Aku menolak tatanan persegi di jalan Brooklyn, bangunan yang menjulang di atasku, trotoar dengan banyak bercak dahak dan permen karet lengket. (Santiago, 2012: 31)

Negi menjelaskan bentuk, aroma, dan warna Macun secara detail. Perhatian terhadap detail dalam penggambaran pemandangan merupakan karakteristik penggunaan lanskap nostalgia. Ashcroft (2001: 127) melihat penggunaan makna berbeda dalam penggambaran lanskap sebagai alat pasca-kolonial tertentu.

Kecenderungan visualitas yang terlalu kuat adalah karakteristik budaya Barat, maka dengan menggunakan indera yang berbeda dalam ekspresi kreativitas mereka, penulis pasca-kolonial atau diasporik dapat membedakan diri dari penulis metropolitan. Penggunaan indera juga dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pemberdayaan bagi subjek diasporik subordinat.

Negi mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan nostalgiknya, terutama terhadap ayah dan tanah airnya. Dia ingin ayahnya hadir untuk membawanya kembali ke Puerto Rico. Negi mengingatkan kembali saat ia, ibunya, dan Raymond masih berada di pulau itu.

Unhomeliness ini menimbulkan makna dualitas yang memposisikan tanah air dan segenap subjek di dalamnya sebagai hal yang ideal untuk diingat karena kondisi negara induk masih belum memberikan kehangatan. Waktu-waktu sebelumnya di Puerto Rico adalah kenangan terbaik yang ia ingin kembalikan kapan pun ia dilanda masalah.

Perasaan nostalgik dan kerinduannya akan tanah air menjadi kuat, ketika ia menjelaskan keinginannya untuk kembali ke pedesaan Macun (Santiago, 2012: 39). Tanah air merupakan bagian penting dari identitas budaya dan meninggalkannya berarti kehilangan berbagai peristiwa yang membentuk jati dirinya.

Karena itu, bisa bersatu kembali dengan tanah air menjadi sumber kegembiraan luar biasa yang ingin ia rasakan. Deskripsi tanah air dan citra alamnya dalam novel ini merepresentasikan nostalgia, yang juga terkait erat dengan konsep perpindahan.

Nostalgia terjadi ketika ingatan dan sejarah saling membiaskan. Ini memungkinkan subjek diasporik untuk menjelajahi jaringan hubungan kekuasaan di mana mereka telah terperangkap di dunia modern, dan di luar itu seringkali tidak mungkin untuk bergerak (Walder, 2012).

Mengingat tanah air juga menghasilkan kesedihan terkait masalah tertentu. Dalam kasus Negi, perceraian orang tuanya menghasilkan energi negatif yang menghantui pikiran dan imajinasinya. Kenyataan ini menggandakan masalah psikologis yang dialami oleh subjek diasporik saat ia merasa 'tak berumah' (tidak merasakan kenyamaan secara kultural) di masyarakat Amerika.

Maka, mengidealkan masa lalu seringkali merupakan proyek imajinasi yang berbenturan dengan kenyataan pahit, meski ada kebahagiaan yang bisa direkonstruksi. Negi berpikir bahwa ia tidak akan menghadapi kesulitan dan tetap memiliki kehidupan yang nyaman di Puerto Rico jika orang tuanya masih bersama (Santiago, 2012: 31).

Negi berpindah secara emosional dari rumah nyaman ayahnya yang tidak ingin mengikuti ibunya ke New York. Ia terus merindukan tanah airnya sebagai rumah yang sebenarnya. Sekali lagi, ia larut dalam unhomeliness di masyarakat induk.

Rumah adalah tempat nyaman bagi bermacam hasrat dan keinginan dalam imajinasi imigran. Rumah bukan hanya sekedar struktur fisik bangunan di lokasi geografis tertentu tetapi juga ruang emosional dengan pengalaman psikologis (Rebeinstein dikutip dalam Marganingsih, 2010: 12-13).

Negi mengalami kondisi unhomely. Tyson (2006: 421) berpendapat bahwa unhomely tidak sama dengan menjadi tunawisma. Menjadi unhomely bukanlah merasa tidak nyaman di rumah secara fisik. Bahkan ketika kita berada di rumah sendiri kita merasa tidak nyaman dan terasing karena krisis identitas budaya kita membuat diri kita menjadi "pengungsi psikologis."

Kondisi unhomely ini membuat Negi bernostalgia dengan tanah air dan semakin terasing di tengah-tengah masyarakat Amerika. Ia menderita dan menyesali keputusannya untuk mengikuti ibunya tetapi ia tidak dapat melakukan apapun kecuali menerima situasi ini. Ini juga menunjukkan bahwa Negi hidup di antara masa lalu dan sekarang karena ia merasa kehidupan sebelumnya jauh lebih baik.

Negi membayangkan kehidupan ayahnya di Puerto Rico. Namun kenyataan bahwa ayahnya telah menikah dengan perempuan lain dan pindah ke tempat yang tidak diketahuinya membuatnya kecewa karena ayahnya bahkan tidak memperhatikan perasaan ibunya. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa ayahnya memutuskan untuk memulai hidup baru dengan perempuan lain.

Situasi tersebut mempengaruhi kondisi psikologisnya dalam menghadapi masa lalunya (Santiago, 2012: 31). Masalah tersebut, selanjutnya, membuat Negi mengevaluasi kembali warisan budayanya dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi masa depannya di AS.

Ayahnya adalah penanda keterkaitan dan keterlibatannya dengan masyarakat, bangsa dan budaya Puerto Rico. Sejak ayahnya memiliki keluarga baru, ia merasakan perubahan dalam ikatan keluarga di mana keharmonisan hanya tinggal kenangan.

Dalam benaknya, Negi mulai memikirkan kembali arti menjadi seorang Puerto Rico, ketika Papi dan seluruh kerabatnya sudah tidak muungkin lagi ditunggu untuk hadir di rumahnya, di Brooklyn. Meski Negi tidak memiliki trauma politik, ketidakhadiran Papi dalam hidupnya menjadi masalah.

Bagi warga diasporik, persoalan tidak hanya terkait dengan hilangnya ikatan keluarga, tetapi juga terkait dengan keberanian mengevaluasi keterkaitan dengan tanah air dan masyarakatnya. Mengapa? Pasalnya di tanah airnya banyak orang yang membuatnya sedih. Kenangan tentang tanah air mungkin masih ada, tapi sudah tidak utuh lagi.

Ketika budaya Puerto Rico tidak lagi menjadi eksistensi dominan dalam pikirannya, identitas dan ingatan lama dari masa lalu bukanlah penghalang untuk menerima dan menyerap nilai-nilai dan praktik budaya baru. Lebih dari itu, Negi mencoba mengapresiasi kehidupan barunya di New York karena adanya kesempatan dan janji akan kehidupan yang lebih baik.

Mimikri dan Apropriasi

Mengusahakan strategi bertahan hidup di tengah keragaman budaya Amerika sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, bahasa memainkan peran penting untuk bertahan hidup karena merupakan alat untuk mempelajari dan menyerap nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat induk.

Pada awal hidupnya di AS, Negi mengalami beberapa kesulitan karena bahasa Inggrisnya buruk. Ia, misalnya, mendapat diskriminasi linguistik dari teman-teman sekolahnya karena ketidakmampuannya berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang baik. Secara administratif, masalah ini hampir membuatnya tertinggal satu kelas.

Bagi semua imigran yang ingin tinggal di AS, kemampuan bahasa Inggris merupakan persyaratan mutlak. Nilai, gaya hidup, dan tindakan yang sesuai dengan konsensus hanya dapat dipelajari di sekolah dan kehidupan sehari-hari melalui kemampuan bahasa Inggris.

Kondisi ini membuatnya bersemangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Orientasi ideal untuk diterima oleh warga kulit putih Amerika menggandakan antusiasmenya untuk memperbaiki kecakapan bahasa Inggrisnya dari waktu ke waktu, di mana pun ia berada.

Negi bahkan berhenti di perpustakaan setiap hari sepulang sekolah, membaca dan menghafal kata-kata yang dilengkapi gambar di halaman yang sangat luas (Santiago, 2012: 17).

Ia memulai pelajaran dengan membaca buku yang mudah dan sederhana seperti buku abjad di mana ia bisa belajar melalui ilustrasi. Kemudian, ia mencari kata tersebut jika tidak tahu terjemahannya dan kemudian meniru cara pengucapannya.

Keterampilan bahasa Inggris merupakan salah satu masalah umum bagi banyak warga Puerto Rico yang datang ke AS. Pada tahun 1930 pemerintah AS menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah (Pousada, 2008). Kondisi dilema bahasa sangat berat bagi para imigran Puerto Rico yang umumnya berbicara bahasa Spanyol.

Pentingnya bahasa Inggris membuat Negi dan adiknya juga berlatih bahasa Inggris di rumah (Santiago, 2012: 17-18). Mereka sering mencampurkan bahasa Spanyol dan Inggris saat berbicara di rumah. Kerja keras tersebut menegaskan bahwa Negi sangat sekali menjadi bagian dari masyarakat Amerika.

Ia percaya bahwa dengan belajar bahasa Inggris ia akan memiliki kesempatan yang baik untuk lebih mengenal masyarakat dan budaya Amerika. Lebih jauh lagi, bahasa Inggris-Amerika akan memberinya banyak kesempatan dan menjadi pintu bagi pengalaman budaya baru serta memberdayakannya dalam konstruksi pengetahuan.

Dengan demikian, belajar bahasa Inggris merupakan apropriasi sebagai strategi survival subjek diasporik. Di AS, pendatang baru yang ingin belajar diharuskan mahir berbahasa Inggris sebagai salah satu persyaratan pendidikan. Keberhasilan mendapatkan pendidikan yang baik dapat membantu individu diasporik meraih impian.

Banyak warga Puerto Rico bermigrasi ke AS karena mereka yakin akan mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik daripada di negara pulau itu. Ketika seseorang tidak dapat berbicara bahasa Inggris, mereka tidak akan bisa mendapatkan pendidikan terbaik di AS (Fuentes, 2019).

Meskipun demikian, ketika Negi akhirnya bisa berbahasa Inggris dengan lancar, ia masih menemui kesulitan baru karena aksennya. Di sekolah barunya, Manhattan Performing Arts High School, pembicara non-standar diabaikan oleh orang kulit putih Amerika. Kontribusi mereka, sehebat apapun direduksi sebagai kebisingan belaka.

Orang yang tidak bisa menghilangkan aksen asalnya akan didiskreditkan berdasarkan tuturannya dan dianggap membuang-buang waktu untuk menyimaknya. Mereka beranggapan bahwa penutur aksen nonstandar seperti Negi tidak menggunakan bahasa Inggris dengan baik karena mereka hanya menerjemahkan bahasa berdasarkan strukturnya.

Ini menekankan gagasan bahwa tuturan lisannya rusak. Gurunya juga berpikir, bahwa jika ia tidak dapat mengartikulasikan sesuatu dengan benar, ia tidak mungkin memiliki kontribusi yang layak didengar.

Kami diberitahu, penghapusan aksen itu penting, untuk memperluas jangkauan bagian yang bisa kami mainkan. Seorang aktor harus cukup lentur untuk mengubah cara ia berbicara agar sesuai dengan tokoh yang dimainkan. (Santiago, 2012: 68)

Aksen terikat dan berkontribusi pada masalah yang lebih besar, ketika aksen bahasa Inggris regional dan internasional diejek dan dilecehkan. Aksen yang benar, secara kritis, dapat dibaca sebagai penanda superioritas kulit putih Amerika yang menentukan kehidupan dan masa depan subjek diasporik.

Kemungkinan kecil seseorang mendapatkan pekerjaan tertentu bukan hanya dipengaruhi kecerdasan atau kesesuaian, alih-alih karena aksennya. Karena kepentingan praktisnya, Negi perlu mengubah aksen Puerto Rico-nya. Ia percaya stigma tentang aksennya sampai-sampai ia sendiri merasa tidak percaya diri dengan caranya berbicara.

Dalam hal ini, menghilangkan aksen merupakan salah satu cara agar Negi dapat diterima di sekolahnya. Namun demikian, dengan melakukan hal tersebut, membuatnya mudah dikendalikan oleh masyarakat tuan karena ia terlihat mengikuti cara bicara mereka.

Setiap individu memiliki aksen yang merepresentasikan dan mengidentifikasi ras, asal kebangsaan, profesi, dan status sosial ekonomi (Matsuda, 1991).

Imigran mungkin menghadapi hambatan diskriminasi aksen di mana aksen mereka sebagai penanda asal-usul kebangsaan tidak boleh ditampilkan untuk bisa diterima di tempat baru dan untuk menghindari rasialisasi di negara dengan multikulturalisme (Goode, 1998: 44-45).

Pemerintah AS menetapkan kebijakan English Only (Hanya Bahasa Inggris) yang menciptakan kondisi di mana bahasa asli imigran jarang diakui dan biasanya dipermasalahkan (Weiss, 2011: 2-3). Sasaran kebijakan publik pada imigran ilegal juga seringkali berakhir dengan merugikan warga Puerto Rico (Jordan, 2007).

Kebijakan English Only, selagi secara langsung menargetkan imigran yang tidak bisa berbahasa Inggris, berdampak berbahaya pada semua minoritas linguistik, termasuk Puerto Rico. Politisi AS berpendapat bahwa memaksa para imigran untuk belajar bahasa Inggris adalah cara untuk membantu mereka sukses.

Pernyataan ini mungkin akan dianggap oleh para imigran bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik di AS jika mereka dapat berbicara bahasa Inggris, dan semakin mereka terdengar seperti penutur asli semakin baik.

Wacana tentang keutamaan bahasa Inggris yang diakui sebagai rezim kebenaran oleh Negi dan saudara kandungnya memang menjadi problematis bila dikaitkan dengan realitas sejarah di mana bahasa ini menjadi bahasa resmi yang digunakan oleh pemerintah AS untuk menjajah Puerto Rico pasca invasi tahun 1898.

Chlacar (1997: 107-108) menjelaskan bahwa pemerintah AS membentuk pemerintahan militer untuk menjalankan industri pertanian kapitalistik dalam pemerintahan otoriter. Banyak pengusaha Amerika berinvestasi di industri pertanian, sehingga meminggirkan pemilik tanah lokal.

Industrialisasi kapitalistik membuat banyak pekerja dan petani kehilangan pekerjaan. Kondisi ini mendorong eksodus imigran ke AS pada tahun 1930-an hingga 1940-an. Di AS mereka harus belajar bahasa Inggris, seperti cara orang kulit putih menggunakannya. Namun, yang dilakukan Negi dan adiknya bukanlah untuk memantapkan posisi bahasa Inggris sebagai bahasa penjajah.

Sebaliknya, kekuatan bahasa ini digunakan untuk memperjuangkan kepentingan dan tujuan mereka di AS. Dengan demikian, mimikri yang mereka lakukan menghilangkan kekuatan bahasa Inggris sebagai bahasa kolonial, bahasa otoritas, dan hanya berfungsi sebagai penanda yang maknanya diinvestasi dengan makna-makna baru sesuai dengan kepentingan subjek diasporik.

Tak heran, bagi sebagian besar pendatang atau orang tua generasi pertama, bahasa Inggris dianggap bisa meminggirkan bahasa Spanyol. Hal itu juga dirasakan Mami. Sebagai representasi dari subjek otoritatif yang masih percaya dan menginginkan budaya ibu tetap lestari, Mami tidak suka jika anak-anaknya lebih memilih belajar bahasa Inggris di rumah.

Perbedaan ini tampak pada saat Negi menonton program televisi berbahasa Inggris, Mami cukup khawatir (Santiago, 2012: 18). Perbedaan pandangan ini menekankan pertentangan biner antara orang tua dan anak dalam memosisikan bahasa Inggris. Bagi orang tua diasporik, bahasa Inggris akan merusak bahasa dan budaya ibu.

Sementara, bagi anak-anak bahasa Inggris adalah kunci sukses. Kontradiksi antara mempertahankan tradisi dan mewujudkan kemajuan hidup dalam arahan budaya Barat memang kerap terjadi antara generasi muda dan generasi tua diaspora.

Ketakutan utama bagi generasi tua adalah bahwa bahasa Inggris bukan hanya sebagai cara untuk mendapatkan budaya baru, tetapi juga hilangnya identitas lama (Rehman, 2012: 142-143).

Ketegangan kultural antara Negi dan ibunya berkelindan dengan sebagian besar pengalaman imigran Puerto Rico. Karena bahasa Inggris sendiri merupakan 'luka menganga' bagi penduduk pulau yang mengalami penindasan di AS, orang Puerto Rico memikul beban berat untuk mempelajarinya yang terkait dengan ambivalensi dan ketidakadilan sosial mereka (Cancel, 1990: 106).

Banyak dari mereka percaya invasi AS di pulau itu adalah pelanggaran. Dengan demikian, percampuran budaya merupakan sesuatu yang merusak kemurnian budaya asli. Oleh karena itu, mayoritas keluarga Puerto Rico di AS masih menggunakan bahasa Spanyol dalam percakapan sehari-hari, meskipun anak-anak mereka belajar bahasa Inggris (Urza & Gmez, 2008).

Rumah Mami merupakan ruang geo-kultural di mana bahasa sebagai penanda identitas harus digunakan dan dipertahankan. Sementara, bagi Negi, belajar bahasa Inggris untuk kehidupan yang lebih baik bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah.

Perbedaan pandangan terkait bahasa antara Mami dan Negi, lebih lanjut, menunjukkan bahwa mimikri tidak hanya mengubah resepsi kultural terhadap bahasa, tetapi juga mempersoalkan dan mengkritisi ideologi dominan yang menyertainya. Namun, bagi Negi, mimikri linguistik memiliki tujuan yang berbeda; untuk mencapai cita-citanya dengan cara hidup modern.

Perjuangan Negi untuk menjadi bagian dari masyarakat Amerika tidaklah mudah. Sebagai pendatang baru ia tidak mengetahui secara detail tentang budaya Amerika. Negi, kemudian, mencoba mencari bimbingan dari teman-temannya, tetapi ia tidak memiliki siapa pun yang dapat membantunya untuk mengetahui lebih banyak tentang budaya Amerika.

Dalam tahapan ini, media menjadi objek penting untuk mempelajari budaya tertentu dan memberikan dampak bagi generasi muda (Valkenburg & Piotrowski, 2017). Keberadaan selebritas atau tokoh publik di media populer, misalnya, bisa menjadi panutan yang mempengaruhi visi seseorang.

Selama proses belajar budaya, Negi mencari cara untuk mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Komik adalah media yang ia gunakan untuk mempelajari masyarakat AS. Melalui tokoh komik, Negi mulai mengetahui bagaimana menjadi remaja Amerika pada umumnya.

Sebagian besar remaja Amerika menghabiskan waktu dengan bermain game dan berkumpul dengan teman-teman mereka tanpa memikirkan PR dan sekolah. Dalam hal ini, kondisi tersebut tergambar dari kehidupan Archie, tokoh komik yang berprestasi (Santiago, 2012: 26-7).

Dari Archie, Negi menemukan berbagai konstruksi diskursif untuk menjadi remaja Amerika. Dia belajar dari karakter komik karena tidak ada orang Amerika kulit putih di lingkungannya.

Pada umumnya para pendatang dari Puerto Rico dan negara Amerika Latin lainnya akan mendiami daerah-daerah khusus, sehingga mereka berbicara bahasa Spanyol setiap hari. Archie, Veronica, Betty, Reggie, dan Jughead adalah tokoh-tokoh komik yang mewakili gaya hidup remaja Amerika.

Negi sering merasa cemburu pada Archie dan teman-temannya karena tanggung jawab mereka hanyalah tampil trendi dan membuat pacar mereka bahagia. Hal ini membuat Negi ingin menjadi orang Amerika biasa seperti mereka. Meskipun faktanya tetap bahwa ia memiliki seorang ibu yang mengontrol cara dia berperilaku di AS.

Ia mulai membandingkan hidupnya dengan Archie yang tinggal di dunia tanpa orang tua, membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapa pun kecuali dirinya sendiri, sedangkan hidupnya ditentukan oleh kewajiban sebagai pelajar dan kakak perempuan.

Pada tahap selanjutnya, Negi mengalami perjumpaan kultural yang mengganggu keyakinannya pada sistem nilai dan praktik sosial yang ia terima dan praktikkan di Puerto Rico. Di sana, siswa tidak diperbolehkan memakai rok mini dan make up di sekolah. Namun, di AS, pelajar tidak begitu terkekang oleh budaya dan perilaku moral.

Setiap pagi dalam perjalanan sekolah, Yolanda dan aku menyelinap ke pintu sebuah gedung apartemen di Bushwick Avenue dan menggulung rok kami sesuai ukuran yang dikenakan gadis-gadis lain. Kami menambahkan garis di sekitar kelopak mata kami dengan pensil alis yang dicuri dari ibu Yolanda.

Di sekolah, gadis-gadis yang merasa kasihan pada kami yang hidup bersama ibu-ibu kuno sering berbagi lipstik dan pemerah pipi serta membantu kami menjadikan rambut kami semacam sarang lebah yang disemprot dan menjadi kaku. (Santiago, 2012: 28)

Negi meniru cara siswa SMA Amerika mengenakan rok mini dan mengenakan rias sebagai budaya umum yang didasarkan pada kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mereka dalam berpakaian. Gaya busana akademis ini merupakan bagian dari liberalisme Amerika yang menjamin keinginan individu.

Negi sadar bahwa ia bisa bertahan hidup di masyarakat induk hanya dengan meniru perilaku teman-temannya. Meniru cara berpakaian dan gaya hidup merupakan apropriasi yang dilakukan oleh subjek diasporik agar ia bisa membaur dan diterima oleh komunitas kaum muda Amerika.

Proses tersebut penting bagi komunitas diasporik karena ketika mereka masih mempertahankan moda dari tanah air, kelompok dominan akan terus membedakan dan menganggap mereka sebagai Liyan. Tentu saja kondisi tersebut bisa mempersulit hidup mereka.

Galliano (2003) menjelaskan bahwa secara historis sekolah Amerika pernah menerapkan beberapa jenis seragam sekolah di kalangan siswa untuk menghindari mode, kecantikan dan kencan. Pada awal 1960-an, terjadi perkembangan pasar besar pakaian siap pakai. Tidak ada lagi aturan mode dan para desainer mulai menciptakan gaya baru yang menyasar perempuan muda.

Rok mini mulai muncul sekitar pertengahan 1960-an dan menarik perhatian semua orang mulai dari perempuan remaja hingga dewasa. Rok mini menjadi standar mode baru. Fenomena ini juga mempengaruhi seragam sekolah karena panjang rok mini sendiri tidak banyak menjadi masalah di sekolah.

Di AS, pemaksaan seragam pada siswa sekolah umum dianggap sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi. Dengan demikian, siswa dapat mengenakan kemeja, blus, atau kaos apa saja dengan celana panjang, rok, atau celana pendek.

Kebiasaan rias dan memakai rok mini bisa dibaca sebagai pergeseran orientasi kultural akibat mimikri yang dilakukan Negi. Kita bisa melihat konstruksi wacana liberalisme yang mengutamakan kebebasan individual dalam berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Subjek diasporik berjumpa nilai dan praktik baru yang memberikan harapan akan capaian baru bagi generasi muda seusianya. Kebebasan berdandan dan rias wajah juga merupakan kesempatan untuk merasakan kebebasan berekspresi seperti yang dialami oleh kaum muda Amerika.

Tentu saja, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Puerto Rico di mana perempuan remaja dilarang memakai riasan dan pakaian mini. Sampai-sampai ketika menghabiskan berjam-jam untuk berlatih menggunakan rias, Negi harus mengelabui Mami dengan mengatakannya sebagai PR dari sekolah (Santiago, 2012: 82).

Tindakan ini mungkin tampak bukan peristiwa penting, tetapi menunjukkan keberanian untuk berbohong demi mewujudkan keinginannya menjadi gadis remaja Amerika.

Keinginan untuk menjadi bagian dari budaya dominan memungkinkannya untuk meminggirkan otoritas budaya Puerto Rico yang direpresentasikan oleh Mami. Namun, strategi itu harus dilakukan agar ia bisa membiasakan diri dengan nilai-nilai liberal yang akan berkontribusi pada pencapaian cita-citanya.

Tidak hanya dari segi bahasa dan fashion, mimikri juga dilakukan oleh Negi dan saudaranya dalam hal kuliner. Karena makanan dipandang sebagai salah satu ekspresi kultural masyarakat, maka ia menjadi faktor penting dalam pembentukan identitas budaya (Pessini & Canepari-Labib, 2012: 19).

Mami mempraktikkan mimikri terhadap budaya baru yang sesuai, tanpa meniadakan budaya ibu yang masih memberi manfaat. Meski makanan tradisional hanya disajikan di ruang makan, setidaknya, Mami bisa menghubungkan anak-anaknya dengan budaya Puerto Rico.

Ia juga mempersiapkan anak-anaknya dengan makanan Amerika sebagai strategi untuk hidup bersama komunitas induk. Meski tinggal di tempat baru, bukan berarti ia meninggalkan budaya ibu sepenuhnya.

Meskipun Negi dan adiknya lebih menyukai makanan Amerika, mereka tidak bisa menolak keinginan Mami untuk mengonsumsi makanan tradisional Puerto Rico. Walaupun hidup Negi di Amerika untuk sebagian besar hidupnya, Mami masih membiasakannya untuk tidak sepenuhnya terpisah dari budaya Puerto Rico.

Tak heran, dalam setiap belanja bulanan, Mami selalu membeli bahan-bahan khas Puerto Rico, seperti sekarung besar nasi putih, kacang-kacangan, kaleng saus tomat, bawang merah, bawang putih, paprika hijau, oregano segar, recao untuk sofrito, Bustelo, gula, dan susu uap (Santiago, 2012: 61-62).

Bagi Mami, keberadaan makanan Puerto Rico menjadi mata rantai material yang menghubungkan keluarganya dengan warisan budaya dan masyarakat asal karena mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk sering mengonsumsinya.

Oleh karena itu, pangan dapat menjadi alat yang berguna bagi para pendatang untuk menjaga identitas budaya dan keterkaitannya dengan komunitasnya serta memberikan rasa berakar ke tanah air.

Selain itu, makanan lokal Puerto Rico dipengaruhi oleh keragaman kultural dan gaya hidup pedesaan yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuliner Spanyol, Afrika, Taino, dan Amerika (Rodriguez, 2013: 1).

Beruntung di AS para imigran masih bisa membeli bahan makanan khas Puerto Rico dengan mudah, sehingga mereka tetap bisa merasakan suasana kuliner seperti di tanah air dan menemukan makna 'rumah' di masyarakat induk. Peran makanan tradisional tertentu dalam perpindahan menjadi sangat penting.

Pengalaman inderawi dan emosional yang dipicu oleh bau, suara, warna dan tanda yang ada di toko-toko imigran adalah isyarat ingatan yang kuat (Holtzman, 2006). Pangan merupakan pengingat akan tanah air dan aspek penting dalam pengalaman konsumsi karena terdiri dari sekumpulan produk dan tindakan yang mencerminkan budaya, nilai, identitas, dan etnis (Garzone, 2017: 214).

Mengkonsumsi makanan yang familiar dapat memberikan kemungkinan untuk merasakan berpindah ke rumah sendiri (Sutton, 2001: 82). Geografi emosional tentang pengungsian seperti itu merupakan bagian penting dari bagaimana imigran mengalami kehidupan sehari-hari dan membangun diri diasporik mereka.

Melalui rasa dan aroma, makanan Puerto Rico menciptakan ruang di mana rumah dapat diciptakan-kembali dalam keadaan diaspora yang dapat menyebabkan rasa rindu terhadap rumah asal.

Tidak peduli seberapa ideal fungsi makanan lokal bagi orang tua imigran dan sekuat apa pun mereka memeliharanya, anak-anak mereka memiliki budaya yang tidak mungkin membawa mereka kembali ke budaya asli.

Ruang antara ini menjadi tempat Negi dan adiknya untuk menemukan diri mereka dalam ketegangan kultural di mana dua kekuatan besar menarik mereka ke dalam dinamika, meskipun sering berujung pada konflik.

Namun, aktivitas publik mendorong mereka untuk lebih memilih makanan Amerika (Santiago, 2012: 62). Dalam proses ini terjadi redefinisi subjektivitas individu diasporik di mana Negi tidak dapat lagi secara mutlak kembali ke budaya ibu, meskipun Mami tetap menghadirkan dan menegosiasikannya.

Keinginan untuk berpikir dan berperilaku sebagai perempuan muda Amerika sebagian besar membuat Negi lebih memilih liberalisme sebagai acuan dominan. Meskipun begitu, kehadiran otoritas, Mami, membuatnya tetap lekat dengan tanah air dan budayanya yang khas.

Kehadiran beberapa istilah Puerto Rico yang berhubungan dengan makanan dalam Almost a Woman, selanjutnya, dapat dibaca sebagai strategi untuk memasukkan bahasa lokal/nasional di tengah penggunaan bahasa Inggris untuk penulisan novel (Claramonte & Faber, 2017).

Kompleksitas Hibriditas

Memang, ketika mimikri berlangsung pada berbagai produk representasional dan praktik sehari-hari yang mengganggu keutuhan konstruksi diskursif dan pengetahuan sebagai basis operasi kekuasaan dengan menggunakan kerangka oposisi biner, implikasi selanjutnya adalah tidak adanya budaya otentik dan munculnya hibriditas.

Idealnya, hibriditas memungkinkan subjek diasporik menikmati dan memosisikan diri di ruang antara di mana mereka dapat melampaui kekuatan berbasis oposisi biner, serta mengevaluasi diri dan budaya otentik. Mereka dapat merasakan budaya induk sekaligus menjadi bagian dari budaya ibu sebagai strategi survival.

Namun, orientasi kultural otentik Mami yang ditransfer ke dalam kehidupan Negi melahirkan proses sosio-psikologis yang rumit. Meskipun Negi menyukai Amerikanisme, ia tidak dapat sepenuhnya mengabaikan latar belakang Puerto Rico-nya.

Mami sebagai representasi dari otoritas tradisional parsial selalu mengingatkannya untuk tetap mempertahankan beberapa budaya ibu, termasuk kepercayaan pada takhayul dan mitos.

"Ay, tidak! Jangan sampai memilih warna hitam." Mami baru-baru ini melepaskan diri dari pakaian berkabung. Ia takut jika menyimpannya, akan membawa kesialan. Ketika aku menyarankan untuk membakarnya, dia tersentak dan aku mengerti bahwa api menyiratkan hal-hal buruk bagi orang miskin, mati, Fransisco.

Jika dia memberikan pakaian itu kepada seseorang yang tidak sedang berkabung, hal itu akan membawa nasib buruk bagi penerimanya. Sehingga kesialan mereka tidak akan pergi, dan membuangnya bersama sampah. (Santiago, 2012: 110)

Takhayul bagi individu liberal merupakan sesuatu yang irasional, tetapi bagi Mami itu penting. Mami menyarankan Negi untuk tidak membeli baju hitam karena membawa kesialan. Baju merah juga ditolak neneknya. Ia mengklaim pakaian merah membawa masa hidup yang sulit dan surga melarang perempuan melahirkan anak.

Negi masih dipaksa untuk percaya pada mitos ini meski ia tidak hamil. Keyakinan Mami dan Nenek pada mitos dan juga kecintaan mereka pada makanan dan aspek lain dari budaya Puerto Rico di tengah kehidupan AS merepresentasikan keinginan untuk memperkuat wacana keaslian yang masih tumbuh kuat di kalangan diaspora Puerto Rico, terutama yang lahir dan mengalami kehidupan hingga dewasa di pulau itu.

Mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai "penduduk pulau" dan menyebut mereka yang lahir atau telah hidup sejak kecil di AS sebagai "penduduk daratan."

Ramos-Zayas (2004) berpendapat bahwa keaslian budaya "penduduk pulau" menekankan keyakinan dan kesediaan untuk mempraktikkan budaya Puerto Rico sebagai bentuk keterhubungan mereka dengan tanah air meskipun mereka juga menikmati kehidupan di AS.

Sementara, "orang daratan" diposisikan sebagai subjek yang berasimilasi dengan budaya Amerika sehingga tidak bisa dianggap otentik lagi. Kecintaan pada budaya otentik sebenarnya merupakan bentuk, dalam istilah Spivak (Morton, 2007: 126-127), esensialisme strategis untuk menegosiasikan subjektivitas lokal di tengah hegemoni budaya Amerika, agar tidak kehilangan solidaritas antarsesama imigran.

Dalam konteks ini, ibu-ibu imigran di AS memiliki peran strategis untuk terus mensosialisasikan budaya Puerto Rico, baik melalui kegiatan keluarga di rumah maupun kegiatan sosial seperti dalam festival budaya (Umaa-Taylor & Bmaca, 2004).

Namun, tidak semua nasehat Mami dan nenek memberikan pengaruh yang signifikan bagi Negi, karena ia sudah percaya dan mempraktekkan beberapa budaya Amerika yang membuatnya memiliki pikiran yang realistis. Negi tidak percaya takhayul karena tidak rasional.

Menjadi putri yang ideal, jawaban rasional sangat penting bagi Negi. Namun, ia tidak menentang cara berpikir ibunya sebagai bagian dari budaya Puerto Rico. Memang Negi tidak langsung melawan keinginan Mami di rumah, karena ia tetap menghargainya sebagai subjek otoritatif.

Meskipun demikian, sebagai akibat dari interaksi sosial dan liberalisme yang dianutnya, Negi seringkali melakoni tindakan yang bertentangan dengan norma sosial di Puerto Rico, tetapi wajar bagi anak muda Amerika. Di usia 19 tahun, misalnya, Negi menjalin hubungan asmara dengan sejumlah lelaki.

Dia menjadi terobsesi sepenuhnya dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh lelaki. Dia berkencan dengan lelaki pria yang jauh lebih tua darinya meskipun ibunya tidak mengizinkannya berkencan.

Ketika memutuskan untuk berkencan dengan banyak lelaki dan mengabaikan perkataan ibunya, Negi sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan tradisi anak muda Barat dalam memaknai cinta. Larangan ibunya adalah suara otoritas keluarga dan nilai-nilai Puerto Rico, yang menganggap kencan pranikah salah.

Di antara masyarskat Latin terdapat pandangan ideal bahwa perempun harus menjaga keperawanannya sampai pernikahan dan perempuan yang aktif secara seksual di luar hubungan cinta dianggap tidak baik (Wright, 2014: 248-249).

Oleh karena itu, banyak orang tua imigran Puerto Rico di AS mengirimkan gadis remaja ke keluarga atau kerabat di Puerto Rico agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas (Prez, 2002: 39-40).

Bagi Negi, kebebasan seksual harus dirayakan dan dinikmati tanpa harus mengindahkan batasan tradisional dalam budaya ibu. Wacana kebebasan seksual ini menjadi isu dominan dalam banyak karya sastra diasporik, karena menjadi wacana dan praktik stereotip yang membedakan dengan tradisi di negara asalnya.

Namun, ini tidak berarti bahwa sebagai seorang perempuan muda Puerto Rico, Negi sama sekali mengabaikan dan meninggalkan budaya Puerto Rico. Ia mendapat pelajaran budaya dari Mami dan neneknya, sehingga meskipun terpaksa, Negi juga memiliki pemahaman tentang budaya ibu dan tanah air.

Kehidupan di daerah kantong Puerto Rico di AS juga meningkatkan ikatannya dengan beragam budaya Puerto Rico. Realitas diskursif ini juga dapat dijumpai dalam kehidupan pemuda Puerto Rico di AS, di mana meski sudah terbiasa dengan tradisi Amerika, mereka tetap memiliki solidaritas dengan tanah air sehingga tidak sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat politik dan budaya Amerika (Estrella & Kelley, 2017).

Apa yang menarik untuk dicatat adalah kenyataan bahwa betapapun banyak budaya kulit putih yang dijalani oleh Negi, ia tetap dipandang sebagai Liyan dan tidak pernah bisa menjadi bagian utuh dari masyarakat kulit putih. Keheranan supervisor-nya di sekolah pertunjukan ketika dia mengetahui bahwa Negi tidak memiliki aksen Puerto Rico membuatnya merasa tersinggung.

Lebih dari sekali aku diberitahu bahwa aku tidak "terdengar" seperti orang Puerto Rico. "Kamu tidak memiliki aksen," Tuan Merton, salah satu supervisor, berkomentar, dan aku menjelaskan tentang seni pertunjukan dan tuturan standar. Ketika ia menyiratkan bahwa aku tidak 'bertindak' layaknya warga Puerto Rico, aku menelan hinaan itu.

"Mungkin Anda belum cukup bertemu dengan kami," kataku, sedih karena ia terkejut warga Puerto Rico bisa menjadi perempuan yang kompeten dan berbicara bahasa Inggris dengan baik. (Santiago, 2012: 68)

Usahanya untuk berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika kulit putih dan upaya lain untuk mengapropriasi budaya anak muda Amerika bukanlah perjuangan yang mudah. Sementara, dalam sekolah pertunjukan, ketelitian aksen merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran.

Jadi, ketika Tuan Merton mengungkapkan keheranannya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa warga Puerto Rico sejati tidak layak untuk dapat berbicara dan berbudaya seperti orang kulit putih. Tentu saja, keberadaan Tuan Merton berkorelasi dengan otoritas dan mayoritas orang kulit putih Amerika yang melihat imigran sebagai masalah sosio-kultural.

Sampai awal 2000-an, bagi banyak warga kulit putih Amerika, imigran Puerto Rico dikaitkan dengan stereotip rasis seperti kemalasan, kebodohan, kejahatan, dan kebiasaan tidak beradab lainnya, yang semuanya melekat pada posisi mereka sebagai kelas bawah (Oropesa et al, 2008: 1318) .

Wacana tersebut merupakan salah satu bentuk klasifikasi Liyan yang berkontribusi kepada diskriminasi dalam tindakan sosial ekonomi seperti pendidikan dan pengupahan.

Bagi Negi, identifikasi untuk berperilaku lebih seperti warga Amerika alih-alih Puerto Rico berarti menghadapi masalah baru. Kehilangan aksen Puerto Rico tidak membuatnya langsung diterima oleh masyarakat tuan rumah. Dalam arti praktis, sebagai siswa seni pertunjukan dari kalangan imigran, aksen bahasa Inggrisnya menguntungkannya, tetapi masih menghasilkan sentimen rasial.

Ambivalensi metonimi ini sebenarnya menjadi sebuah pengingat diri dan menciptakan, apa yang kami sebut, "kesadaran etis pasca-kolonial" di mana subjek diasporik harus memiliki strategi yang tepat dan pemahaman kritis di tengah mimikri dan hibriditas mereka lakukan, karena Liyanisasi masih berlangsung di tengah praktik metropolitan liberal.

Meskipun orang-orang Barat mengkonstruksi dan menganggap diri mereka sebagai subjek demokrasi, keyakinan mereka pada superioritas seringkali merusak beberapa wacana ideal seperti kesetaraan di antara umat manusia ketika mereka berhadapan dengan orang-orang bekas jajahan dari negara-negara Dunia Ketiga.

Kesadaran etis itu juga memungkinkan Negi membaca kritis stereotip yang ditujukan pada perempuan Hispanik atau Latin. Pada suatu kesempatan usai menonton film West Side Story, misalnya, ia memberikan komentar kritis. Dalam film tersebut, satu-satunya dara, Maria, diperankan oleh aktris Amerika. Sementara itu, perempuan galak nan seksi selalu dibawakan oleh warga Puerto Rico.

"Ini bukan hanya film," gerutuku saya, "ini satu-satunya film tentang orang Puerto Rico yang pernah ditonton siapa pun. Dan apa pesannya? Gadis Puerto Rico berkulit putih menjuntai dari tangga darurat menyanyikan lagu-lagu manis untuk pria Italia, sementara gadis Puerto Rico berkulit gelap tidur dengan pacar mereka. (Santiago, 2012: 121).

West Side Story adalah film musikal yang disutradarai oleh Robert Wise dan Jeremy Robbins (1961). Kisah film ini mirip dengan drama Shakespeare Romeo and Juliette yang menceritakan tentang konflik antara geng kulit putih dan geng Puerto Rico dengan masalah cinta di dalamnya.

Film ini cukup populer pada masanya dan menjadi salah satu film yang cukup signifikan dalam sejarah budaya populer Amerika. Namun, dalam film ini terdapat isu rasial yang cukup sensitif tentang komunitas Puerto Rico di AS yang digambarkan sebagai subaltern yang lekat dengan berbagai masalah sosial (Brown, 2010; Davine, 2016).

Mengekspos film dalam novel merupakan pintu masuk untuk menghasilkan wacana kesadaran kritis-etis untuk melawan konstruksi ideologis umum tentang masyarakat dan budaya Latin dalam budaya dan media populer Amerika.

Berbagai budaya dan media populer Amerika mengkonstruksi orang Latin dalam konstruksi rasis yang memosisikan mereka secara subordinatif dan diskriminatif (Serrato, 2009; McConnell, 2018; Moraga, 2018; Taylor & Bang, 1997; Brown & Roemer, 2016; Olivarez, 1998; Menjivar, 2016 ; Mastro & Behm-Morawitz, 2005; Weaver, 2005).

Pernyataan Negi tentang penggambaran yang berbeda dari gadis Puerto Rico berkulit putih dan gadis berkulit gelap dalam film tersebut merupakan pembacaan kritis terhadap konstruksi diskursif diskriminatif yang dialami subjek perempuan dari negara yang sama tetapi dengan warna kulit yang berbeda.

Gadis Puerto Rico berkulit putih ditempatkan dalam konstruksi yang lebih baik karena mereka memiliki akar Latin, jadi mereka menyanyikan lagu-lagu manis untuk pria Italia yang memiliki kedekatan genetik. Sementara itu, secara negatif, gadis Puerto Rico berkulit gelap digambarkan berperilaku buruk dengan tidur bersama kekasihnya.

Kontras ini merupakan representasi diskriminatif yang disebarluaskan kepada publik melalui film, sehingga penonton diharapkan akan mendapatkan pesan stereotip ideologis tentang gadis-gadis Puerto Rico berkulit gelap yang nakal.

Negi tidak menampik bahwa banyak perempuan Puerto Rico yang tidur dengan kekasihnya, mengikuti budaya Amerika. Namun, konstruksi visual melalui film dapat mendorong masyarakat untuk menganggap bahwa budaya Latin memberikan kelonggaran bagi aktivitas seksual pranikah.

Stereotip perempuan Latin dalam film-film Hollywood tidak lepas dari konstruksi seksualitas seperti pelacur atau subjek yang memiliki kebebasan dalam hubungan cinta dengan lawan jenis seperti yang direpresentasikan melalui tokoh pelacur, badut perempuan, dan perempuan gelap (Berg, 2002: 66- 77).

Faktanya, sebaliknya, orang Puerto Rico tidak menyukai aktivitas seksual semacam itu. Selain itu, yang lebih mengganggu bagi Negi adalah gadis-gadis Puerto Rico selalu digambarkan sebagai pelacur karena cara mereka berpakaian. Hal ini berbeda dengan fakta yang ia ketahui karena kebanyakan gadis Latin tidak pernah diperbolehkan memakai rok yang di atas lutut.

Dalam posisi ini, kita melihat subjek diasporik, Negi, menciptakan pembelaan diskursif terhadap budaya ibunya. Bagaimanapun, ibunya, Mami, selalu mensosialisasikan kebaikan budaya Puerto Rico di ruang domestik keluarga, sehingga ketika secara massif semua yang baik itu distereotipkan secara negatif, ia dengan sendirinya menolak.

Hibriditas budaya, dengan demikian, membuat subjek diasporik berada pada level kritis untuk menjalankan esensialisme strategis yang menggunakan identitas sebagai kekuatan politiko-kultural ketika menghadapi tekanan dari kelompok dominan, meskipun ia tidak menolak apropriasi budaya induk.

Dengan mengikuti disiplin pendidikan modern di sekolah untuk kulit putih, Negi dapat memperjuangkan cita-citanya menjadi aktris profesional. Ia juga terlibat dalam pertunjukan yang memberinya beberapa peran. Kesempatan menjadi aktris profesional terbuka lebar.

Secara bertahap, Negi mulai mengalami beberapa perubahan dalam perilakunya dan ia tahu keluarganya mungkin mengalami kesulitan dalam memahami hidupnya demi mewujudkan cita-citanya. Namun, menjalin hubungan dengan keluarga dapat menimbulkan masalah psikologis terkait pilihan kultural.

Artinya, praktik mimikri dan hibriditas yang masih menyisakan persoalan apropriasi subjek diasporik terhadap budaya metropolitan harus bertemu dengan kerinduan akan budaya lokal. Faktanya, masalah ini menjadi ruang untuk melanjutkan negosiasi etnisitas Puerto Rico.

Usai menyuguhkan pertunjukan teatrikal di mana Negi berperan sebagai Sang Perawan, ia merasa terjebak antara kehidupan barunya sebagai mahasiswa dan aktris di satu sisi dan kehidupan keluarganya dengan ikatan yang kuat dengan tanah air di sisi lain.

Karena tidak bergerak, aku berdiri di tengah-tengah keduanya, tidak dapat memilih, berharap pesta tidak akan menjauh dariku dan bahwa keluargaku akan tetap kokoh di tempat mereka berada.

Pada akhirnya aku berdiri sendiri di antara keduanya, dan ketika sudah jelas tidak ada yang merindukanku dalam pertemuan hangat para aktor dan guru, aku berjalan kembali ke Mami dan dalam beberapa menit kami berada di kereta menuju Brooklyn. (Santiago, 2012: 145)

Sebagai subjek diasporik, Negi memang membiasakan diri dengan tradisi metropolitan Amerika untuk meraih impiannya. Ia, misalnya, sering berpesta dengan teman-teman kulit putihnya di sekolah sebagai bagian dari sosialisasi. Mengadakan pesta menjadi hal yang biasa bagi orang Amerika terutama bagi anak-anak muda.

Ketika ia terbiasa dengan pesta, Negi sebenarnya semakin melanggar norma Puerto Rico, meskipun ia tidak dapat sepenuhnya melarikan diri drimya. Keluarga dan semua budaya di dalamnya merupakan ruang privat yang selalu menempatkannya sebagai subjek subordinat.

Sebaliknya, perayaan pesta dan pertemanan dengan kaum Amerika lainnya adalah kegiatan di ruang publik. Ketegangan di antara dua ruang ini, meskipun secara ideal dikatakan dapat membangkitkan energi kreatif bagi para subjek diasporik, juga dapat menimbulkan masalah yang serius ketika ia tidak dapat mengatasi dan mengatur keberantaraan.

Ia merasa dirinya "tidak bisa bergerak," tidak bisa pindah ke salah satu kutub, keluarga atau kehidupan bebas. Saat hendak memasuki sepenuhnya dunia kaum muda kulit putih, ia masih merasakan jarak karena meski telah berjuang untuk menjadi seperti kawan kulit putihnya, ia tetap diposisikan sebagai perempuan Latin yang berbeda. Sementara itu, untuk kembali ke budaya Puerto Rico yang seutuhnya, nyatanya, ia telah melakukan banyak pelanggaran.

Dalam fase kritis yang dapat memunculkan klaim atas identitas, kesadaran etis membuat Negi cenderung mengingat dan menimbang kembali apa yang pernah dialaminya di masyarakat induk. Ketika dia menyadari bahwa "tidak ada yang merindukanku dalam pertemuan hangat para aktor dan guru," kembali ke Mami di Brooklyn adalah pilihan budaya untuk kembali ke otoritas lokal dalam kehidupan metropolitan.

Memang, ia memiliki banyak kesempatan untuk menikmati kemajuan hidup dan menjadi perempuan yang mandiri secara ekonomi. Sementara, ibu adalah otoritas adat yang dapat mengganggu upayanya untuk menjadi perempuan yang berkembang dengan banyak ketidaksetujuan.

Namun, apa yang harus diperhatikan adalah bahwa Negi tidak ingin melepaskan semua kesempatan untuk menjadi profesional. Apa ia butuhkan adalah komitmen batin dan spiritual kepada otoritas keluarga, ketika dalam kehidupan metropolitan ia tidak menemukannya.

Seberapapun kuatnya pengaruh liberalisme, kehadiran ibu dan keluarga bagi perempuan muda yang terbiasa merasakan kehangatan dan kasih sayang pasti akan mengingatkan kembali kesadaran batinnya untuk pulang. Selain itu, tidak adanya kawan yang akan merindukannya, semakin meyakinkan Negi untuk kembali ke Brooklyn di mana ia akan bertemu kembali dengan ibu, keluarga, dan ke-Puerto Rico-annya.

Kembalinya Negi ke Mami dan keluarganya di Brooklyn merupakan penegasan identitas antara yang memberi ruang bagi kehadiran kewarganegaraan Puerto Rico di ruang metropolitan-transnasional. Keluarga menjadi situs kutlural untuk kembali di tengah segala upaya liberal untuk mencapai kemajuan hidup.

Apalagi keberadaan keluarga merupakan wujud kebangsaan yang harus tetap dijaga dalam kehidupan multikultural AS yang sejatinya memberikan peluang bagi tumbuhnya budaya dan jati diri bangsa tanpa mengabaikan nilai-nilai ideal Amerika seperti penghormatan terhadap kebebasan dan kesetaraan.

Dalam posisi seperti itu, pilihan untuk kembali ke keluarga sebagai representasi bangsa sebenarnya mengingatkan pada pentingnya kehidupan Amerika yang seharusnya menghormati etnis dan ras lain, alih-alih melanggengkan stereotip dan diskriminasi rasial sebagai warisan dari era perbudakan dan penjajahan.

Selanjutnya, pentingnya keluarga sebagai metafora kultural dan nasional adalah karakteristik diskursif dari formasi sastrawi penulis perempuan Puerto Rico , baik di pulau maupun di daratan (Moreno, 2012). Dengan kembali ke keluarga, subjek diasporik tetap terlibat dalam keberlangsungan budaya ibu, meski sudah bercampur dengan perjuangannya mewujudkan impian.

Oleh karena itu, Negi dalam banyak kesempatan mulai merepresentasikan negara dan budayanya kemanapun ia pergi. Menurutnya hal itu akan berdampak positif pada masyarakat dominan dan akan menutupi stereotip negatif.

Aku menggunakan setiap kesempatan untuk menyebutkan Puerto Rico dan warga Puerto Rico, bahkan ketika topik pembicaraan tidak ada hubungannya dengan etnis atau budaya. Jika aku menjernihkan ketidaktahuan mereka tentangku, mungkin mereka akan melihat orang Puerto Rico berikutnya yang datang dengan rasa hormat alih-alih kecurigaan. (Santiago, 2012: 241)

Wacana "menjadi bangga pada ke-Puerto Rico-an" yang direpresentasikan melalui tindakan Negi merupakan upaya sastrawi untuk mengartikulasikan antusiasme sebagian besar masyarakat Puerto Rico dalam melihat dan memosisikan subjektivitas mereka di tengah-tengah kehidupan metropolitan.

Meskipun, mereka telah memperoleh kewarganegaraan AS dan telah lama melakukan apropriasi terhadap budaya induk, banyak warga diasporik mengidentifikasi diri mereka dengan budaya dan kebangsaan Puerto Rico karena proses historis diskriminasi rasial yang mereka alami dari masa lalu hingga periode kontemporer (Vale, 2018; Silver, 2015; Loveman & Muniz, 2007; Glvez, 2013; Vargaz-Ramos, 2012).

Penegasan Negi atas identitas Puerto Rico, dengan demikian, merupakan strategi diskursif untuk memperkuat subjektivitas lokal yang tidak boleh dibuang dalam kehidupan metropolitan serta perjuangan untuk mengurangi diskriminasi terhadap imigran oleh masyarakat induk.

Lebih lanjut, subjek diasporik juga mengingatkan masyarakat Amerika tentang tindakan diskriminatif terhadap imigran yang justru mengkhianati liberalisme itu sendiri.

Dengan kata lain, kesadaran kritis-etis subjek diasporik dapat menjadi cara untuk melaksanakan "misi pemeradaban baru" kepada masyarakat Barat yang dalam sejarah panjang kolonial dan pasca-kolonial menjelma sebagai pembawa misi peradaban.

Kesadaran akan pentingnya keluarga juga membantu Negi dalam membuat keputusan penting di akhir cerita ketika ia dihadapkan pada dua pilihan: pindah ke Miami bersama pacarnya, Ulvi, atau tinggal bersama ibu dan keluarganya di New York.

Ia, lagi-lagi, harus memilih pilihan yang cukup sulit karena berkaitan dengan dua prinsip ideologis yang cukup menentukan, yakni merayakan kebebasan mutlak dengan hidup bersama kekasihnya tanpa ikatan perkawinan dan menjalani konservatisme dengan hidup bersama ibu dan keluarganya.

Selama kami menjadi sepasang kekasih, tidak pernah terpikir olehku bahwa aku harus membuat pilihan seperti itu. Suatu hari, Ulvi akan kembali ke Turki; atau ke Jerman; atau siapa yang tahu, siapa yang peduli ke mana. Ulvi-lah yang akan meninggalkan hidupku, bukan Mami.

Selama bertahun-tahun bersama Mami, La Muda, bibi dan sepupuku saat mereka mencintai, kehilangan, mencintai lagi, aku belajar bahwa cinta adalah sesuatu yang kamu lupakan. Jika Ulvi pergi, akan ada pria lain, tetapi tidak akan pernah ada Mami yang lain. (Santiago, 2012: 310)

Kesadaran pentingnya peran ibu dalam berbagai kemungkinan di masa depan menjadi kekuatan utama untuk tetap bersama keluarga. Retorika kritis dalam benaknya tentang siapa yang akan bersama dan meninggalkannya di masa depan merupakan representasi pemikiran rasional dan komitmen keluarga dalam menyelesaikan masalah yang pelik.

Ingatan dan pemahaman akan pentingnya kehadiran ibu dalam kehidupan dan semua capaiannya selama ini menjadi faktor utama yang membuatnya bertahan hidup bersama keluarga.

Keberaniannya berpikir bahwa suatu saat Ulvi, dengan alasan apa pun, bisa meninggalkannya, tetapi Mami tidak akan melakukannya, merepresentasikan kemandirian subjek diasporik perempuan yang berani menegaskan kesetaraan gender dengan laki-laki.

Memang Negi tidak menolak kehadiran laki-laki, tetapi karena pemahaman tentang kesetaraan gender sebagai salah satu nilai ideologi feminisme membuat perempuan ini berani untuk tidak bergantung padanya. Pilihan ini sekaligus menjadi titik temu strategis antara kearifan keluarga dan perjuangan emansipatoris.

Tentu saja, Mami juga merupakan contoh sempurna bagaimana ia memperjuangkan kesembuhan putranya ketika suaminya tidak mau pergi ke AS. Jadi, dalam keluarganya, sebenarnya Negi bisa terus mendapatkan kekuatan sebagai modal untuk menjadi perempuan sejati sembari terus menegosiasikan ke-Puerto Rico-an, tanpa melupakan upaya untuk kemajuan hidup yang sangat dinamis di AS.

Persoalan identitas budaya dalam kerangka hibrid, dengan demikian, tidak berhenti pada satu tahap akhir, tetapi berlanjut dalam berbagai dinamika dan ketegangan, tetapi kesadaran etis-kritis yang akan membentuk subjektivitas yang fleksibel di tengah-tengah masyarakat tuan rumah.

Mustahil bagi Negi untuk kembali ke budaya Puerto Rico sepenuhnya karena nilai-nilai liberal telah menjadi keyakinan ideologisnya saat masih muda. Paling tidak, keluarga dan sebagian budaya Puerto Rico akan menjadi penanda bahwa di tengah hegemoni budaya Amerika, masih ada ruang untuk strategi subjektivitas yang tetap berbeda di tengah mimikri dan hibriditas.

Kompleksitas hibriditas yang melibatkan kondisi seperti 'tak berumah', diskriminasi rasial, mimikri/mokeri, dan apropriasi beberapa dominan serta negosiasi beberapa sebagian budaya Puerto Rico adalah perjuangan naratif dan diskursif Santiago sebagai penulis diasporik dalam masyarakat Amerika untuk mengartikulasikan budaya, ekonomi, masalah ideologis dan gender.

Almost a Woman adalah memoar yang merepresentasikan perjalanan hidup Santiago di tengah ketegangan antara tuntutan untuk mempertahankan identitas Puerto Rico dan kenikmatan menjadi warga Amerika. Masalah ini sebenarnya juga dialami oleh banyak kaum muda Puerto Rico dan warga Latin lainnya pada masa kontemporer. Dalam sebuah wawancara, Santiago menjelaskan:

"Sungguh menakjubkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang sama persis dengan yang saya miliki, bahwa mereka merasa terisolasi, bahwa mereka mengalami kesulitan dengan keluarga mereka, di mana keluarga mengharapkan kami melakukan keduanya, untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dan budaya, dan untuk belajar bahasa Inggris dan mendapatkan pendidikan, tetapi pada saat yang sama mereka tidak ingin kami berubah.

Tidak mungkin! Kami tidak bisa tidak berubah. Para gadis mengalami masalah yang sama dengan saya tentang cara berpakaian, saya tidak bisa terlalu seksi, karena dengan begitu mereka akan mengira kami adalah hot tomato Latina, , atau apakah saya berpakaian seperti iklan Gap." (Santiago & Navarro, 2015: 229)

Karena banyak subjek diasporik yang tinggal dengan keluarga inti, keberantaraan merupakan tantangan dan masalah khusus. Keinginan orang tua, keluarga, atau penguasa tradisional/nasional agar generasi muda diasporik melakukan dua hal sekaligus, mempelajari budaya induk dan ibu secara seimbang tanpa harus mengubah subjektivitasnya, merupakan beban moral dan kultural yang mereka pikul dalam kehidupan akademis dan sehari-hari.

Faktanya, orang tua juga menyadari pentingnya budaya Amerika, tetapi ketakutan akan perubahan identitas anak membuat mereka berperilaku konservatif. Dalam cerita tersebut, terdapat wacana ketegangan antara Negi dan Mami/keluarga dalam menafsirkan isu perubahan identitas.

Tawaran diskursif Santiago untuk mendapatkan pencapaian strategis bernuansa liberal dalam kehidupan anak muda diasporik merupakan penolakannya terhadap desakan kelompok konservatif yang membayangkan masih kentalnya budaya pulau di daratan.

Tidak mungkin berharap generasi muda diasporik tidak akan berubah, padahal dalam kesehariannya mereka terbiasa dengan perjumpaan budaya dengan hegemoni budaya induk yang cukup menarik.

Yang dapat dilakukan selanjutnya adalah strategi hibriditas di mana mereka tetap berkeinginan melaksanakan sebagian budaya ibu secara esensial-strategis, sehingga tetap terikat pada identitas asli secara dinamis dan lentur. Tentu saja, mereka membutuhkan otoritas keluarga yang tidak terlalu melumpuhkan perjuangan mereka secara leluasa.

Yang mengkhawatirkan Santiago juga adalah kenyataan bahwa betapapun hebatnya warga diasporik meniru budaya metropolitan, masih banyak warga masyarakat induk tetap memiliki pandangan stereotip, seperti melalui frase hot tomato Latina, perempuan Amerika Latin yang panas.

Tragisnya, dalam bentuk yang berbeda, masyarakat di negara asal juga masih menganggap subjek diasporik sebagai subjek Amerikanisasi sebanyak apapun mereka berusaha mempraktikkan budaya ibu/lokal.

"Juga, salah satu masalah besar yang mereka kemukakan adalah seluruh konsep bahwa kami datang ke sini ketika kami berusia empat belas atau lima belas atau tiga tahun atau berapapun, dan kemudian kami pergi ke Kolombia, misalnya, dan mereka tidak menganggap kami orang Kolombia lagi.

Bahwa bagaimanapun kontaminasi budaya Amerika di tanah Amerika membuat kami lebih rendah dari orang-orang yang tidak pernah pergi ke tempat ini. Dan ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami yang sekarang dapat dengan mudah melakukan perjalanan dari mana pun kami tinggal ke mana pun keluarga kami berada, atau di mana nenek moyang kami tinggal.

Jika kami ingin kembali ke sana dan kami tidak diterima dan kami pada kenyataannya ditentang, identitas kami ditentang, sangat terbuka. Itu benar-benar mempengaruhi kami, dan kami bertanya-tanya: lalu siapa kami? " (Santiago & Navarro, 2015: 229-230)

Subjek diasporik memiliki stereotip dua sisi, baik dari masyarakat induk maupun dari masyarakat di negara asal, Kondisi tersebut membuat mereka mempertanyakan identitas mereka yang sebenarnya, "siapa, kami, kalau begitu?"

Jadi, bagi Santiago, sebagaimana dikonstruksi dalam novelnya, tidak ada gunanya kamu muda diasporik dipaksa atau memaksakan diri untuk menjalankan budaya otentik secara utuh karena selain akan membuat mereka kesulitan untuk berinteraksi di masyarakat induk.

Mereka juga akan terus dipandang sebagai Liyan yang terkontaminasi, sehingga identitas mereka akan "ditentang" oleh otoritas atau masayarakat di tanah air mereka sendiri.

Dalam posisi seperti itu, Santiago menegosiasikan kesadaran kritis-etis subjek diasporik sebagai strategi sekaligus kekuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam masyarakat induk.

Mereka mesti menempatkan diri dalam kelenturan identitas hibrid, tanpa harus memaksa berbicara kemurnian budaya dan mampu mengoptimalkan potensi yang dapat mereka lakukan dengan apropriasi liberalisme.

Simpulan

Melalui Almost a Woman, Santiago, setidaknya, menempatkan subjektivitas pribadinya sebagai perempuan penulis yang mengalami berbagai peristiwa sosio-kultural, ekonomi, dan politik, baik di Puerto Rico maupun di AS.

Pilihan itu menjadi titik awal untuk menyusun narasi yang mengkonstruksi pilihan diskursif individu dan komunitas diasporik sebagai kerangka ideologis yang mempengaruhi kognisi mereka, baik dalam berpikir maupun bertindak.

Dengan menjadi subjek hibrid, generasi muda diasporik dapat mengukir capaian ideal dalam hidup dengan menggunakan mekanisme yang dijalankan oleh subjek dominan, masyarakat kulit putih Amerika yang pernah menguasai Puerto Rico. Dengan cara ini, mereka dapat mengganggu kemapanan pengetahuan yang digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Santiago menggambarkan bagaimana Negi, misalnya, dapat berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika kulit putih dan mampu memiliki keterampilan profesional sebagai aktris. Dengan cara ini, Santiago menyampaikan pandangan dunianya bahwa masyarakat induk tidak seharusnya memandang perempuan Latin hanya dari penampilan fisiknya.

Perempuan Puerto Rico juga dapat melakukan upaya kreatif untuk memperjuangkan apa yang mereka idamkan. Jadi, ketika Negi kembali ke ibu dan keluarganya, wacana yang ia sampaikan adalah kesetaraan dan pengakuan yang harus diberikan kepada subjek diasporik, baik dari segi kapasitas intelektual dan profesional maupun budaya lokalnya, karena itu semua adalah amanat liberalisme.

Dalam posisi tersebut, melalui Almost A Woman, mengadopsi pemikiran Hurtado (2019), Santiago mengkonstruksi subversi terhadap kekuatan konservatif Puerto Rico yang dapat membelenggu kaum muda diasporik serta kekuatan hegemonik masyarakat induk yang, meski memberikan banyak peluang bagi mereka untuk maju, tetap saja melakukan stereotipisasi dan diskriminasi rasial.

Hibriditas budaya memungkinkan subjek diasporik memosisikan diri, pikiran, dan tindakan mereka dalam apropriasi lentur terhadap budaya metropolitan dan negosiasi budaya ibu sambil mereformasi diri untuk memenuhi hasrat dan keinginan untuk maju.

Dalam arena kekuasaan hegemonik kulit putih dan liberalisme yang menundukkan komunitas non-Barat, subjek diasporik dikonstruksi memiliki kesadaran etis-kritis untuk meniru sekaligus mengejek karena masih menjalani sebagian budaya lokal.

Selain itu, mereka juga dapat memberikan visi baru tentang pandangan lokal dalam memosisikan perempuan dan kaum muda yang benar-benar dapat melakukan lompatan kreatif untuk bersaing dalam kehidupan metropolitan.

Daftar Rujukan

Hosam Aboul-Ela. 2004. "Comparative hybridities: Latin American intellectuals and postcolonialists." Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, 16(3): 261-279.

Acevedo, Gregory. 2004. "Neither Here Nor There: Puerto Rican Circular Migration." Journal of Immigrant & Refugee Services, 2(1/2): 69-85.

Al Maleh, Layla. 2009. "Anglophone Arab Literature: An Overview." In Arab Voices in Diaspora: Critical Perspectives on Anglophone Arab Literature, edited by Layla Al Maleh, pp. 1-63. Amsterdam: Rodofi.

Ashcroft, Bill. 2001. Post-Colonial Transformation. London: Routledge.

Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

Bhabha, Homi K. 1984. "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse." October, 28: 125-133.

Brown, Kennaria. 2010. "West Side Story Read From Below: Young Puerto Rican Women's Cultural Readings." The Communication Review, 13(3): 193-215.

Berg, Charles Ramrez. 2002. Latino Image in Film: Stereotypes, Subversion, and Resistance. Austin: University of Texas Press.

Cancel Ortiz, Rafael. 1990. "The Language Conflict in Puerto Rican Literature." Americas Review, 8(2): 103-113.

Canclini, N.G. 2005. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Clachar, Arlene. 1997. "Ethnolinguistic Identity and Spanish Proficiency in a Paradoxical Situation: The Case of Puerto Rican Return Migrants." Journal of Multilingual and Multicultural Development, 18(2): 107-124.

Claramonte, M. A. Vidal & Pamela Faber. 2017. "Translation and food: the case of mestizo writers." Journal of Multicultural Discourses, 12(3): 189-204.

Brown, Carolyn & Robin Chin Roemer. 2016. "Local Television News in Salinas, California: Defining and Informing a Latino Community With Excessive Crime News Coverage." Electronic News, 10(1): 3-23.

Daponte, Beth Osborne. 1996. "Race and Ethnicity During an Economic Transition: The Withdrawal of Puerto Rican Women from New York City's Labour Force, 1960--1980." Regional Studies, 30(2): 151-166..

Davine, Lauren. 2016. ""Could We Not Dye It Red at Least?": Color and Race in West Side Story." Journal of Popular Film and Television, 44(3): 139-149.

Dawson, B. Araujo & Zulema E. Suarez. 2018. "How does transnationalism affect the perceptions of discrimination among Dominicans, Puerto Ricans and Cubans?" Journal of Human Behavior in the Social Environment, 28(2): 162-176.

Echano, Marta Vizcaya. 2003. "'Somewhere between Puerto Rico and NewYork ": The Representation of Individual and Collective Identities in Esmeralda Santiago's When I Was Puerto Rican and Almost a Woman." Prose Studies, 26(1-2): 112-130.

Estrella, Mayra L. & Michele A. Kelley. 2017. "Exploring the Meanings of Place Attachment Among Civically Engaged Puerto Rican Youth." Journal of Community Practice, DOI: 10.1080/10705422.2017.1347844

Faist, Thomas, Baubock Rainer. 2010. Diaspora and Transnationalism. Amsterdam: Amsterdam University Press.