Dalam kurun waktu beberapa minggu ini, saya mengikuti pembicaraan dan kabar-kabar mengenai agenda pendaftaran partai-partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka mengikuti kontestasi Pemilu di tahun 2024.

Hasil pengamatan saya---secara amatir---menghasilkan secarik kesimpulan mengenai tingginya tingkat antusiasme dari berbagai partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024.

Pertama, secara total, terdapat 40 partai politik yang secara resmi tercatat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024. Angka ini menunjukkan suatu kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan pada jumlah partai politik pendaftar Pemilu 2019, yaitu sebanyak 27 partai politik.

Kedua, langkah yang ditempuh oleh beberapa partai politik pendaftar Pemilu 2024 dengan melakukan longmarch ke gedung KPU---contohnya oleh Partai Buruh, Partai Demokrat, dan PDI-P---secara pragmatis dapat kita pandang sebagai simbolisasi atas militansi dan antusiasme mereka dalam menghadapi Pemilu 2024 kelak.

Ketiga, banyaknya partai politik baru yang bermunculan dan mendaftar Pemilu 2024---seperti Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai PRIMA dan Partai Kebangkitan Nusantara---menandakan bahwa event ini merupakan suatu "investasi" yang menarik bagi partai politik.

Pendaftaran ini sebenarnya membawa suatu beban dan tanggung jawab moral bagi partai politik. Melalui kenyataan ini, partai politik yang lolos harus mampu merealisasikan visi dan misi sosial-politik mereka terhadap sistem yang mereka nahkodai. Tentunya, berdasarkan arah dan pandangan umum partai, yang pula didasari oleh kuatnya pengaruh ideologi kepartaian.

Peta Ideologi Partai Politik di Indonesia

Dalam memandang perpolitikan di Indonesia secara umum, kita dapat membaginya berdasarkan 3 era orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Masing-masing orde tersebut terbentuk berdasarkan pengalaman yang dialami oleh negara-bangsa kita di masa sebelumnya. Begitu pula dalam sistem kepartaian.

Sistem politik yang dibawa oleh orde-orde tersebut membentuk persepsi yang berbeda-beda, sehingga dapat memunculkan komparasi yang menarik diantara ketiganya.

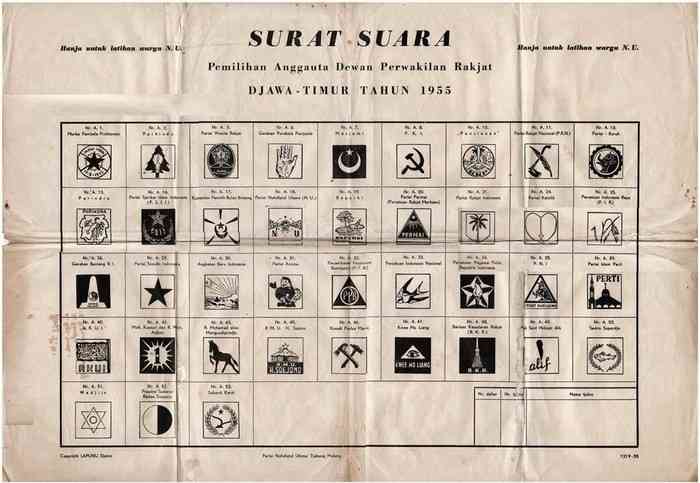

Pada masa Orde Lama, penerapan sistem Demokrasi Liberal membawa konsekuensi mengenai keterbukaan corak ideologi partai politik. Sepanjang Indonesia berdiri, corak ideologi kepartaian di era Orde Lama adalah yang paling variatif. Herbert Feith dan Lance Castle dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar, memetakan corak ideologi partai politik di era Orde Lama ke dalam 5 macam: Nasionalisme-Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme-Demokratis, dan Komunisme.

Di era Orde Baru, sistem politik dibawa sama sekali berlawanan dari Orde Lama. Pengalaman traumatis atas sistem kepartaian di era Orde Lama yang kerap memicu instabilitas politik nasional menciptakan suatu persepsi terhadap Orde Baru terkait urgensi untuk membangun sistem politik dan kepartaian yang berupaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih tata dan tentrem.

Kebijakan yang mengikuti dari terciptanya persepsi tersebut adalah kebijakan fusi partai politik (1973). Kebijakan ini pada intinya memerintah dan memaksa partai-partai politik yang tersebar untuk berfusi/melebur menjadi satu partai berdasarkan kesamaan karakteristik. Dari 10 partai politik yang tersisa di Orde Lama, muncullah 2 partai hasil fusi tersebut, yaitu PDI, PPP, serta 1 golongan non-partai, yaitu Golkar.

Kebijakan lain yang masih merupakan hasil dari rasa traumatis atas variatifnya corak ideologi kepartaian Orde Lama adalah kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila (1985). Konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan ini adalah kewajiban bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Artinya, tidak boleh ada ideologi alternatif yang berkembang selain Pancasila.

Orde Reformasi juga memiliki sistem politik yang sama sekali bertolak belakang dari Orde Baru. Apabila represi Orde Baru terhadap partai politik cenderung amat tinggi, maka tidak dengan Orde Reformasi. Titik tekan Orde Reformasi ini adalah terkait liberalisasi politik, termasuk terhadap partai politik.

Partai politik pun mulai tumbuh berjamuran. Bahkan, Pemilu pertama setelah Orde Baru runtuh, yaitu Pemilu 1999, diikuti hingga 48 partai, terbanyak sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

Namun, melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dikatakan bahwa partai politik berdiri berdasarkan ideologi Pancasila. Artinya, liberalisasi politik ternyata tetap tidak menggoyahkan larangan untuk memunculkan ideologi alternatif lain di Indonesia.

Perbincangan kepartaian di Indonesia menjadi hal yang menarik jika dibedah dari aspek ideologisnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, perbedaan-perbedaan yang terdapat pada tiap-tiap orde dapat menjadi bahan kajian perbandingan yang menarik, begitu pula mengenai persamaan-persamaannya.

Apabila kita berefleksi pada konteks era kontemporer, yakni tentang sistem politik yang berkembang pada Orde Reformasi kini, sedikit banyak memiliki perbedaan dan kesamaan terhadap sistem yang berkembang pada era Orde Baru.

Dalam konteks kepartaian dan ideologi politik misalnya, terdapat beberapa hal yang menjadi kesamaan dari Orde Reformasi dengan yang ada di Orde Baru, yaitu sama-sama dianutnya ideologi Pancasila sebagai pandangan tunggal kepartaian.

Pancasila adalah suatu ideologi yang secara positioning teridentifikasi berada di "tengah", tidak secara keseluruhan berdiri di "kiri", ataupun di "kanan".

Ketika partai politik menganut ideologi "tengah" tersebut, mereka bersifat menjadi lebih dinamis. Hal ini akan berpengaruh terhadap langkah mereka dalam menggaet konstituen, mereka dapat bergerak lebih leluasa ke "masyarakat kiri" maupun "masyarakat kanan" tanpa khawatir terdapat garis batas ideologis yang ditabrak.

Partai politik yang memiliki karakteristik tersebut, ketimbang disebut sebagai partai ideologis, lebih pantas disebut sebagai catch all party.

Konsep catch all party merupakan suatu pengejawantahan dari pilihan dan pemikiran rasional partai politik. Bahwa dengan konsep tersebut, rasionalitas partai politik untuk memenangkan Pemilu dengan target angka konstituen yang besar akan semakin mudah untuk untuk diwujudkan. Hal ini sebenarnya tidak dapat disalahkan sepenuhnya, kemenangan adalah tujuan utama dari terbentuknya partai politik.

Oleh karena itu, konsep catch all party membuat partai politik menjadi non-sektarian, inklusif, dan plural. Basis massa, strategi kampanye politik, dan bentuk kebijakan yang ditawarkan akan bersifat menjadi lebih umum ketimbang mengerucut kepada suatu visi dan pemikiran politik yang spesifik.

Fenomena kepartaian pasca Orde Baru setidaknya menunjukkan konsep-konsep tersebut---pragmatisme politik, krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik.

Studi yang dilakukan oleh Edward Aspinall dan Burhanuddin Muhtadi yang kemudian ditulis dalam tulisannya yang berjudul Mapping Indonesian Political Spectrum, mengatakan bahwa satu-satunya keterbelahan yang paling terlihat dalam dunia kepartaian di Indonesia adalah berkaitan dengan posisi dan sikapnya terhadap agama dan negara.

Padahal, ideologi seharusnya menjadi suatu code of conduct bagi elemen-elemen kepartaian. Tanpa ideologi, partai bisa kehilangan arah, pijakan, bahkan pandangan umum.

Satu hal lagi yang menurut saya adalah suatu kesia-siaan, bahwa di Indonesia, ketokohan dalam partai politik sifatnya lebih dominan dari aspek ideologis---utamanya oleh sang ketua umum. Alhasil, kesan yang lebih menonjol adalah politik patronase, bukan politik ideologis.

Golongan Fungsional

Tingginya variasi corak ideologi kepartaian mampu memunculkan 2 kemungkinan: memicu produktivitas partai dan mengonstruksi sistem politik, atau sebaliknya, justru kontra-produktif dan destruktif terhadap tatanan politik yang berlaku.

Tetapi disisi lain, sempitnya variasi corak ideologi kepartaian juga dapat memunculkan peluang yang sama. Pengalaman masa lalu negara-bangsa kita telah membuktikannya.

Pada era Orde Lama, variasi corak ideologi dan kuantitas kepartaian yang terlampau banyak sebagai hasil dari diterapkannya sistem Demokrasi Parlementer dianggap sebagai sumber kekacauan terhadap sistem politik. Akibat dari pluralisme---ideologi dan kuantitas---partai politik, mereka hanya saling bertengkar satu sama lain dan menciptakan suasana yang kontra-produktif, serta bahkan destruktif.

Orde Baru dan Orde Reformasi memiliki kisah yang agak berbeda, namun akibatnya sama. Sempitnya variasi corak ideologi kepartaian hanya memunculkan partai politik yang memiliki pandangan serta referensi yang cenderung sempit hingga berujung menjadi tak representatif.

Permasalahan kepartaian seperti ini sejatinya telah kita rasakan sejak era Orde Lama. Pada masa itu, permasalahan ini dipandang sebagai suatu hal yang amat serius. Bahkan, Presiden Sukarno sampai-sampai menyiapkan sistem alternatif sebagai pemecah utama masalah tersebut.

Substansi dari sistem alternatif tersebut berisi mengenai pergeseran kedudukan partai politik menuju kepada bentuk golongan fungsional (non-partai). Pada tulisan saya sebelumnya yang berjudul Sukarno, Sikap terhadap Partai, dan Refleksi Era Kontemporer, saya telah menjelaskan mengenai akar pemikiran, status quo politik Orde Lama, dan motif dari Presiden Sukarno untuk menggeser partai politik dengan golongan fungsional.

Dalam alam pikiran Presiden Sukarno, keberadaan organisasi-organisasi massa yang dibentuk berdasarkan hal yang sifatnya ideologis bukanlah merupakan sesuatu yang memiliki kecocokan bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sifatnya heterogen. Heterogenitas tersebut meliputi beragam aspek, suku, agama, hingga kepada pekerjaan di masyarakat.

Kepentingan petani, akan berbeda dengan kepentingan anggota militer, sekalipun mereka memiliki ideologi yang sama. Kepentingan anggota masyarakat Jawa bisa berbeda dengan kepentingan anggota masyarakat di Sumatera, walaupun mereka juga memiliki ideologi yang sama.

Bagi tokoh-tokoh Orde Lama, golongan fungsional dianggap sebagai sarana yang paling memadai untuk mewadahi masyarakat yang kepentingannya tidak dapat terakomodir oleh ideologinya.

Golongan fungsional yang nantinya dibentuk akan berdiri berdasarkan pembelahan fungsi dan pekerjaan di masyarakat. Kelompok ini nantinya akan mewakili kepentingan dan suara-suara masyarakat berdasarkan segmentasi fungsi, pekerjaan, dan kebutuhan kehidupannya secara spesifik. Sehingga, golongan fungsional ini akan lebih representatif untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Selain itu, dalam pembenarannya, Orde Lama menganggap bahwa---karena golongan fungsional tersebut bukan merupakan partai politik---mereka tidak akan mungkin melakukan kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu.

Dalam pernyataannya, Orde Lama menyatakan bahwa salah satu kesalahan para partai politik adalah karena mereka tidak dapat mengekspresikan ideologi dan tenaga mereka dengan benar. Malahan tenaga tersebut "dihambur-hamburkan".

Oleh karena itu, golongan fungsional akan menjadi medium yang tepat untuk mengekspresikan tenaga dan potensi rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional. Golongan fungsional juga akan menjadi "alat" yang membangkitkan produktivitas masyarakat.

Walaupun sesungguhnya dibentuk sebagai antitesa dari partai politik, namun golongan fungsional sendiri sesungguhnya mengandung sedikit marwah kepartaian: didirikan berdasarkan pembelahan sosiologis di masyarakat---yang dalam hal ini adalah pembelahan berdasarkan fungsi dan pekerjaan di masyarakat.

Namun, selama golongan fungsional tersebut memang bisa menyelesaikan permasalahan yang dilanda oleh partai politik, saya rasa hal tersebut bukan merupakan suatu masalah besar.

Referensi:

1. Reeve, D. 2013. Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika. Jakarta: Komunitas Bambu.

2. Feith, L & Lance Castle. 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar. Jakarta: LP3ES.

3. Aspinall E & Burhanuddin Muhtadi. 2018. Mapping Indonesian Political Spectrum. https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI