"Dis, mau nggak? Dapat dari teman Mbak, nih." Sebuah tangan tersodor ke arahku yang sedang fokus melihat layar komputer. Di ruangan ini hanya tersisa beberapa pekerja yang harus melakukan pekerjaan ekstra di luar jam kerja, alias lembur.

"Apa itu, Mbak?" tanyaku antusias, mengalihkan pandangan dari layar ke arah Mbak Nuri, salah satu rekan kerja di perusahaan tempat aku kerja saat ini.

"Labu kukus, Dis. Mau gak?"

Deg.

Sekelebat memori lampau yang mati-matian aku kubur tiba-tiba memenuhi kepalaku. Pusing. Rasa antusias yang kurasakan beberapa detik lalu mendadak sirna. Aku sedikit menjauhkan tubuh dari Mbak Nuri.

Mbak Nuri langsung menghampiri sesaat setelah menyadari keadaanku yang terlihat seperti dikejutkan oleh sengatan listrik, "Dis! Kamu nggak apa-apa?"

"Ng... Nggak apa-apa, Mbak... Kayaknya badanku kurang enak gara-gara kerjaan." Aku mengangguk dengan wajah yang sedikit pucat, "Btw, makasih udah nawarin makanannya, Mbak. Tapi Gendis masih kenyang."

Bohong.

Aku berbohong.

Aku punya trauma terhadap makanan itu.

"Oh, syukurlah. Mbak kira kamu kenapa-napa. Masih bisa lanjut nggak? Kalau nggak kuat, izin pulang duluan aja, Dis."

"Nggak usah, Mbak. Tinggal dikit lagi, kok, ini." Aku tersenyum, mengapresiasi kepeduliannya terhadap kondisiku.

Mbak Nuri mengangguk paham. Aku berada di kursi kerja selama kurang lebih dua jam, dan akhirnya, pekerjaanku hari ini selesai. Aku menarik napas dalam-dalam, siap untuk kembali ke rumah. Setelah berpamitan kepada beberapa rekan lain yang masih berada di kantor, aku pulang dengan mengendarai motor pribadiku.

Selama perjalanan, kepalaku masih terasa pusing karena pekerjaan hari ini yang lumayan banyak, dan juga karena makanan tadi... Ah, kepalaku semakin terasa pusing.

Labu kukus. Salah satu makanan yang kuhindari. Bukan karena rasanya, bukan. Itu semua karena satu kejadian kelam yang membuatku tidak ingin lagi memakannya.

Tanpa kusadari, memori itu berputar kembali layaknya sebuah film yang diputar ulang. Udara dingin yang menerpa kulitku terasa menusuk-nusuk, membuat suasana malam ini semakin keruh. Helaan napas keluar dari hidungku...

Baiklah, akan kuceritakan mengapa aku mempunyai kenangan buruk tentang makanan itu.

***

"Nduk... Ibu kerja dulu. Kayaknya bakal pulang lebih larut, jaga adeknya, ya." Ibu terburu-buru membawa tas kecil yang sudah lusuh dan warnanya telah memudar.

"Iya, Bu."

Ya, itu aku yang menjawab. Namaku Gendis, anak pertama dari tiga bersaudara. Adikku semuanya laki-laki, masih berada di bangku TK, sedangkan aku sudah duduk di bangku kelas 4 SD. Bisa dibilang, kami adalah keluarga miskin yang tidak punya tulang punggung keluarga, sebab Bapak bercerai dengan Ibu semenjak kedua adikku lahir dan keberadaannya tidak nampak lagi hingga hari ini.

Jadi, sebagai gantinya, mau tidak mau Ibu harus multitasking menjadi Ibu Rumah Tangga sekaligus Kepala Keluarga. Ibu yang mengurus ini-itu, dan aku sebagai anak pertama juga harus membantu Ibuku dalam urusan rumah, seperti memasak, bersih-bersih, mengurus adik, dan sebagainya.

Kalau boleh bilang, Ibuku itu hebat sekali.

Karena keadaan ekonomi kami yang sangat memprihatinkan serta Ibu tidak mempunyai pekerjaan tetap, Ibu, lagi-lagi, mau tidak mau harus serabutan menjadi buruh sana-sini agar tetap bisa mendapatkan uang. Upahnya tidak tentu. Paling sering diberi uang, tetapi tidak jarang juga Ibu diberi upah bahan-bahan makanan.

Dari sinilah semua itu bermula.

Suatu hari, Ibu membawa pulang dua buah labu kuning atau di sini, kami menyebutnya sebagai waluh. Satunya kecil dan satunya lagi sangat besar sampai-sampai aku, yang saat itu berperawakan mungil dan tak terlalu tinggi, tidak sanggup mengangkat buah waluh itu.

"Bu, ini dari siapa? Kok tumben Ibu bawa waluh?" tanyaku penasaran, sebab jarang-jarang Ibu membeli makanan seperti ini. Harganya di pasar, 'kan, lumayan mahal.

"Tadi Ibu bantu orang... Lalu kebetulan dia lagi panen waluh... Diberilah dua buah waluh itu buat Ibu."

Mataku sontak berbinar! Jujur, aku senang sekali, karena sudah lama aku tidak makan waluh. Segera aku panggil kedua adikku yang bernama Nugi dan Gala.

"Nugi! Gala! Cepat kemari! Ibu bawa waluh!" Aku berteriak agar terdengar sampai ke kedua telinga mereka. Beberapa detik kemudian, mereka berdua datang menghampiri terbirit-birit seperti anak domba. Semangat sekali.

"Waaah! Nugi mau! Nugi mau!"

"Gala juga mau, Buk!"

Aku tertawa melihat reaksi kedua adikku yang terlihat sangat senang ketika Ibu membawa waluh itu. Pun sama dengan Ibu, ia tertawa sambil mengelus kedua kepala Nugi dan Gala.

"Iya, nanti, ya, Nduk... Tunggu matang dulu... Masih warna ijo, tuh. Pahit."

Benar, saat itu dua waluh yang Ibu bawa memang masih berwarna hijau, tandanya belum matang sempurna. Maka dari itu, kami harus menunggu sekitar dua bulan terlebih dahulu agar buahnya matang dan bisa dinikmati.

Ah iya, aku masih ingat betul, saat itu Ibu berkata kepadaku, "Kak, nanti bakal ada kumpul remaja di langgar desa, 'kan? Bawa saja waluhnya, dikukus, buat camilan teman-teman kamu nanti."

Lalu, dengan semangat aku menjawab, "Iya, Bu! Boleh!"

Selama kurang lebih dua bulan kami menunggu agar buah waluh ini matang. Aku letakkan pula di tempat dengan suhu ruangan, agar matangnya merata dan sempurna. Iya, aku betul-betul apik dalam merawat buah waluh itu.

Sejak dulu, aku selalu bersemangat apabila desaku mengadakan sebuah pertemuan remaja rutin bulanan. Di situ, semua kawula muda yang berada di desaku akan berkumpul bersama-sama di langgar. Aku tidak tahu betul apa tujuannya, tetapi Ibu berkata, pertemuan itu untuk mempererat tali silaturahmi.

Namun, aku memiliki tujuan tersendiri.

Tujuanku selalu hadir dalam pertemuan itu karena setiap orang pasti, setidaknya, akan membawa makanan. Entah itu hanya satu kantong plastik makanan ringan atau apa pun itu. Karena dari situ, aku bisa mendapatkan makanan secara gratis dan sepuasnya!

Makanya, aku sangat menunggu saat-saat seperti ini. Tidak sabar untuk mengukus waluhnya, lalu kubagikan kepada teman-temanku di langgar nanti. Sebenarnya, kami tidak punya pilihan lain selain mengukus dua buah waluh itu. Tadinya Nugi menyarankan untuk mengolah waluh itu menjadi kolak, namun apa daya, membeli kelapa dan gula saja tidak mampu.

"Gendis, sudah siap-siap? Ayo, Ibu antar bawa waluhnya ke langgar."

"Sudah, Bu!" Aku keluar dari kamar sambil tersenyum lebar. Menggunakan baju seadanya yang warnanya hampir luntur, lalu dipadu dengan rok biru muda panjang yang Ibu beli di pasar untuk acara-acara khusus seperti ini. "Ayo, Bu."

"Nugi dan Gala nggak ikut, Bu?"

"Mereka masih terlalu kecil, Nduk... Belum cocok buat ikut-ikutan yang kayak gini. Biarin aja mereka di rumah."

Aku mengangguk-angguk paham sambil mengangkut ember besar berisi waluh kukus. Aku berinisiatif untuk mengangkut setengah beban dari tali ember itu agar Ibu tidak keberatan.

Keramaian sudah meliputi atmosfer di langgar. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula suara orang-orang di sana. Ada yang tertawa, bersanda gurau, atau hanya sekadar mengobrol biasa. Sesampainya di sana, Ibu menaruh ember itu di atas langgar. Setelah itu, ia berpesan kepadaku.

"Wadahnya nanti dibawa pulang, ya, Dis. Enteng, kok... Gak ada isinya."

Aku berbohong apabila aku berkata Ibu tidak turut bersemangat saat itu. Terlihat dari raut wajahnya bahwa ia senang, bangga, dan percaya diri waluhnya akan habis dimakan oleh anak-anak di langgar. Begitu pula diriku. Sebab, siapa yang tidak menyukai waluh kukus? Empuk, manis, enak!

Aku dengan semangat menaruh ember berisi waluh di jajaran sumbangan makanan lain. Aku benar-benar menunggu orang-orang di sini akan menghabiskan waluh kukus buatan Ibuku yang lezatnya tiada tara.

Tetapi, ekspektasiku berbanding terbalik dengan realita. Aku menunggu cukup lama untuk memastikan apakah waluh-waluh kukus itu akan dimakan oleh teman-temanku. Namun, apa yang terjadi? Hanya satu-dua orang yang memakannya, padahal isinya satu ember penuh dan di langgar ada banyak orang.

Lalu, kuputuskan untuk memanggil Mbak Yati yang berada tidak jauh dariku. Aku menawarkan waluh itu kepadanya, "Mbak, nggak mau coba waluh kukus? Enak, lho, ini buatan Ibuku."

Mbak Yati, yang umurnya dua tahun di atasku, tertawa mengejek lalu memasang raut wajah jijik. Kalian tahu apa yang dia katakan? Mbak Yati berkata, "Hiiih, makanan apa ini? Masa bentuk kayak tahi begini dikasih ke orang?" dengan salah satu jarinya menyentuh-nyentuh waluh kukus itu.

Sontak aku naik pitam. Tanpa sadar, aku membentak perempuan bersurai panjang itu, "Mbak, kok gitu, sih, ngomongnya?! Aku cuman nawarin, lho. Kalau nggak suka, ya nggak usah dimakan!"

Bukannya menyesal dan minta maaf, Mbak Yati semakin tertawa remeh melihat responsku, kemudian dia berkata dengan suara kencang, "Lho, kok ngamuk? Aku, 'kan, cuman bilang. Hiih, Gendis ngamukan iih..."

Dengan suara sekencang itu, orang-orang di sekitar langgar otomatis mengalihkan perhatiannya kepadaku. Aku sangat malu, juga marah. Mbak Yati masih mengolok-olok dan menghasut teman-temanku kalau aku adalah orang yang pemarah dan mudah untuk terbawa perasaan.

Jika kalian bertanya bagaimana keadaan waluh kukusnya setelah kejadian itu? Jawabannya adalah: masih utuh satu ember, sampai sekitar jam 9 malam. Mau tidak mau harus aku bawa pulang kembali ke rumah. Dengan langkah gontai, aku membawa ember itu pulang. Lalu, aku mematung, tiba-tiba teringat Ibu yang ikut merawat dan menunggu dua bulan agar waluh itu matang demi bisa menyumbang makanan untuk dimakan bersama teman-teman. Ingat Ibu yang percaya diri kalau waluh kukusnya akan habis tak bersisa.

Jadi, aku makan sisa waluh kukus itu di samping langgar, tepatnya di depan teras rumah orang. Aku makan sebanyak-banyaknya sambil menangis. Tidak peduli dengan perutku yang sudah penuh dan kembung, seperti tinggal menunggu waktu sampai meledak. Intinya harus kumakan sampai habis.

Saat itu aku masih kelas 4 SD, dengan tubuh yang bisa dibilang kecil untuk ukuran sebayaku, kurus kering sampai sering dikatai cacingan. Kalian bayangkan saja perut kecilku harus menampung sekian banyak waluh kukus itu.

Karena perutku sudah tidak mampu lagi, aku putuskan untuk kembali ke rumah sambil membawa ember waluh yang tinggal separuhnya lagi. Airmataku tak henti-hentinya mengalir dari pelupuk mata. Perutku rasanya mau meledak, dadaku sesak, ditambah gelap gulitanya malam membuat kedua kakiku secara refleks berlari sebab aku ketakutan melihat keadaan sekitar yang sepi dan minim pencahayaan.

"Aaaah!!!"

Sepertinya keberuntunganku telah habis malam itu. Aku tersandung batu di samping parit yang terdapat banyak pohon pisang. Waluh kukus yang berada di ember, tumpah berserakan di mana-mana. Tanpa pikir panjang, aku membuang sisa waluh kukus itu ke dalam parit untuk menghilangkan jejak. Aku tidak bisa menahannya lagi, aku---

"Hueeek!"

Aku muntah. Makanan di perutku keluar kembali karena isi perutku yang berlebihan kapasitas. Tangisanku semakin menjadi. Mataku sembab, perutku mual sebab terbentur oleh aspal. Aku membersihkan pakaianku yang penuh dengan tanah dan kotoran.

Langkahku lemas, tatapanku kosong entah menatap apa. Dengan pasrah aku membawa ember kotor yang isinya sudah kosong. Aku takut dimarahi oleh Ibu kalau aku berbohong. Aku takut, walaupun aku tahu bahwa Ibu itu bukan orang yang pemarah. Tetapi, tetap saja, perasaan cemas ini menguasai pikiranku kalau Ibu akan kecewa dan marah.

"Gendis? Itu kamu, Nduk?"

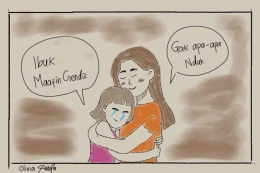

Aku yang mulanya menunduk sontak mendongak, melihat siapa yang berbicara. Ternyata itu Ibu, sedang membersihkan pekarangan rumah. Langsung aku berlari mengejar Ibu dan tenggelam di dalam dekapannya, tak peduli dengan pakaianku yang penuh keringat dan coreng-moreng.

"Ib-Ibu... M-maafin Gendis, Bu..." Suaraku terbata-bata oleh karena isakan yang tidak bisa aku tahan lagi.

"Kenapa, Nduk...? Gendis, 'kan, gak punya salah, toh, ke Ibu... Ngapain minta maaf?" Ibuku yang belum mengerti keadaan mengelus-elus punggungku lembut.

"Waluh kukusnya, Buk..."

"Kenapa waluh kukusnya, Nduk?"

"Ng-ngak habis... Lalu tadi Gendis jatuh di dekat parit, dan waluhnya jatuh ke mana-mana," jawabku dengan tangisan kecil.

"Tapi tadi di langgar ada yang makan waluh kukusnya?"

"Ada. Mas Adi, Mbak Kinan, Mbak Dini, dengan Risa, Buk... Seingatku..."

Ibu menghela napas pelan. "Oh, syukurlah ada yang makan... Ibu kira sama sekali nggak ada yang makan... Udah, Nduk, jangan nangis lagi, malu, tuh, dilihatin adik-adikmu."

Nugi dan Gala ternyata sedang berdiri di dekat pintu sambil melihatku dan Ibu dengan raut kebingungan. Setelah itu, mereka berdua berlari menghampiriku dengan tangisan mereka yang ikut pecah.

"Mbak Gendis kenapaaa...? Kok nangis? Ada yang jahatin Mbak di langgar, ya?"

Aku paksakan tersenyum dengan mata yang masih sembab, "Nggak apa-apa, Nugi... Tadi Mbak cuman jatuh..."

Gala, si bungsu keluarga kami, yang sedang melihat ember kosong bekas waluh itu tersenyum riang, "Waah! Waluh kukusnya habis semua, ya, Mbak? Hebat!!"

Tangisanku lagi-lagi kembali pecah mendengar penuturan polos adikku barusan. Aku memeluk Gala erat. Ternyata Ibu pun ikut menangis. Kami berempat berpelukan di teras rumah. Semenjak malam itu, aku tidak mau lagi makan waluh kukus. Aku tahu, dari lubuk hati terdalamnya, Ibu pun pasti sedih karena ia telah mempersiapkan makanan itu dengan baik.

Tetapi, aku tidak memberitahu Ibu kalau aku sengaja memakan sisa waluh kukus itu sampai aku muntah-muntah karena kekenyangan.

Karena aku tidak mau Ibu semakin sedih.

Karena aku tidak mau Nugi dan Gala juga ikut sedih.

Jadi, kusimpan rahasia itu tanpa satu orang pun yang tahu untuk selama-lamanya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H