Karena keadaan ekonomi kami yang sangat memprihatinkan serta Ibu tidak mempunyai pekerjaan tetap, Ibu, lagi-lagi, mau tidak mau harus serabutan menjadi buruh sana-sini agar tetap bisa mendapatkan uang. Upahnya tidak tentu. Paling sering diberi uang, tetapi tidak jarang juga Ibu diberi upah bahan-bahan makanan.

Dari sinilah semua itu bermula.

Suatu hari, Ibu membawa pulang dua buah labu kuning atau di sini, kami menyebutnya sebagai waluh. Satunya kecil dan satunya lagi sangat besar sampai-sampai aku, yang saat itu berperawakan mungil dan tak terlalu tinggi, tidak sanggup mengangkat buah waluh itu.

"Bu, ini dari siapa? Kok tumben Ibu bawa waluh?" tanyaku penasaran, sebab jarang-jarang Ibu membeli makanan seperti ini. Harganya di pasar, 'kan, lumayan mahal.

"Tadi Ibu bantu orang... Lalu kebetulan dia lagi panen waluh... Diberilah dua buah waluh itu buat Ibu."

Mataku sontak berbinar! Jujur, aku senang sekali, karena sudah lama aku tidak makan waluh. Segera aku panggil kedua adikku yang bernama Nugi dan Gala.

"Nugi! Gala! Cepat kemari! Ibu bawa waluh!" Aku berteriak agar terdengar sampai ke kedua telinga mereka. Beberapa detik kemudian, mereka berdua datang menghampiri terbirit-birit seperti anak domba. Semangat sekali.

"Waaah! Nugi mau! Nugi mau!"

"Gala juga mau, Buk!"

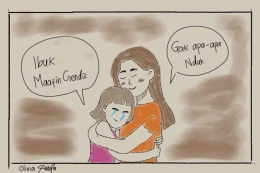

Aku tertawa melihat reaksi kedua adikku yang terlihat sangat senang ketika Ibu membawa waluh itu. Pun sama dengan Ibu, ia tertawa sambil mengelus kedua kepala Nugi dan Gala.

"Iya, nanti, ya, Nduk... Tunggu matang dulu... Masih warna ijo, tuh. Pahit."

Benar, saat itu dua waluh yang Ibu bawa memang masih berwarna hijau, tandanya belum matang sempurna. Maka dari itu, kami harus menunggu sekitar dua bulan terlebih dahulu agar buahnya matang dan bisa dinikmati.