Siang itu anak-anak berkumpul di sudut kelas sangat riuh. Karena penasaran aku mendekat, menyibak keramaian untuk melihat apa yang mereka lihat.

Dua anak sedang bergumul di lantai saling mencengkram. Sontak aku berteriak, "Apa yang sedang kalian lakukan!?!"

Tanganku meraih lengan salah satu diantara mereka yang tampak tidak hendak melepaskan cengkraman mereka satu sama lain.

Terpaksa dengan sedikit sentakan, membuat kedua orang itu akhirnya terpisah.

Marah bukan kepalang; habis akal bagaimana hal tersebut dapat mereka lakukan pada kawannya sendiri.

Singkat cerita perkara ini ternyata dimulai dari sebuah batu kerikil yang tercecer di lantai, kata kawan mereka yang menyaksikan.

"Bagaimana persisnya?", aku memburu.

"Iya, Pak. Kerikil itu tadi diumpamakan sebagai kepala Budi oleh Joni, Pak. Joni bilang kepala Budi runcing seperti kerikil, Pak", dengan terbata menjelaskan.

"Betul Joni?!", aku lihat mukanya masih merah dan napas tersengal.

"Tapi, dia yang mulai duluan", sembari mengarahkan telunjuknya ke arah Budi.

"Jangan asal tuduh, kamu yang mulai duluan tadi", membalas dengan cara yang sama.

"Kalian tahu siapa yang mulai", aku menatap sekeliling kepada teman-teman yang menyaksikan untuk memastikan informasi diterima lebih berimbang.

"Tidak tahu juga, Pak. Kami lihat mereka sudah baku pukul saja tadi," hampir serempak menjawab hal yang sama.

"Sekarang kalian berdua ikut bapak!", kiri dan kanan tanganku mengengam pergelangan keduanya membawa ke kamar mandi sekolah.

Setibanya di kamar mandi, "Cuci muka kalian masing!", aku memerintah dan diikuti oleh keduanya.

"Sekarang tenangkan diri kalian masing-masing, tarik napas dalam", dengan menurunkan nada aku memerintah.

"Yang lain silahkan masuk ke kelas dan kerjakan halaman 17, nanti diambil nilainya, Ok", kataku kepada anak-anak yang lain yang tidak berkepentingan untuk hadir di sana.

Kembali kupalingkan pandanganku kepada kedua anak yang sudah kuyup wajahnya oleh air.

Mereka masih saling berpaling berdiri sementara aku jongkokan posisiku untuk dapat saling berhadapan secara enam mata dengan mereka.

"Lihat bapak!"

"Apa yang kalian dapat dari ini semua?!?"

Keduanya masih sama-sama diam. Aku pun juga terdiam tidak habis pikir bagaimana urusan semacam ini bisa berujung perkelahian.

Atau karena aku sudah lupa bagaimana dulu pernah menjadi anak seusia mereka dengan selubung harga diri yang tak boleh sedikit pun terjamah oleh siapa pun?

Karena ini menyangkut harga diri siapa juga yang tidak akan marah bila harga dirinya direndahkan begitu. Sampai di sini aku dapat mengerti kenapa mereka kemudian akhirnya berkelahi.

Tapi, yang tidak dapat aku mengerti, apa yang mereka cari dari memulai merendahkan orang lain?!?

"Jadi, begini saja, kalian berdua tahu, kan, bagaimana konsekuensi jika murid berkelahi di sekolah?", tanyaku lagi.

"Dikeluarkan dari sekolah, Pak!", keduanya kompak menjawab hal yang sama. Meskipun pada kenyataanya tidak akan semudah itu juga.

"Sekarang kalian berdua siap untuk dikeluarkan?", aku menantang mereka berdua.

"Tidak mau, Pak", "Jangan, Pak!", keduanya menjawab bergantian.

"Kenapa tidak mau? Ini kan kewenangan bapak. Kalau bapak putuskan kalian berdua tidak bisa lagi sekolah di sini karena mengganggu ketertiban maka saat ini juga kalian harus angkat kaki!"

"Saya tidak akan ulangi lagi, Pak", jawab salah satu dari mereka.

"Kamu saja yang tidak akan mengulangi, tapi temanmu ini?", sembari mengarahkan telunjuk ke Budi yang berdiri di sebelahnya yang kemudian diikuti tatapan Joni terhadap Budi.

"Hei", tangan Joni mencolek Budi.

Budi yang sedikit terperangah menjawab, "Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi, Pak. Saya juga salah."

"Sekarang begini saja, bapak tidak akan kasih tahu kejadian ini kepada Kepala Sekolah sehingga kalian tidak akan dikeluarkan, tapi dengan satu syarat!"

"Syaratnya apa, Pak?", tanya mereka bersamaan.

"Coba, akui kesalahan kalian masing-masing kemudian berpelukan lagi untuk saling memaafkan!" Mereka dengan patuh mengerjakan kesepakatan tersebut.

"Sekarang kalian berjalan sambil merangkul bahu masing ke dalam kelas. Tunjukkan ke teman kalian bahwa kalian sudah baikan." Pun itu mereka kerjakan dengan patuh.

"Cieee", kata itu menyambutku dan dua murid yang tadi berkelahi saat memasuki kelas.

"Hei, tidak ada suara", agak kikuk merespon situasi.

"Simpan semua buku cetak kalian!", aku lanjutkan dengan perintah tegas.

"Tapi, Pak. Saya belum siap", rata-rata menjawab demikian.

"Apa yang bapak bilang barusan. Apa perlu bapak ulangi lagi!?"

"Tidak, Pak. Siap laksanakan", kata salah satu murid dengan spontan membuat ekspresi seriusku nyaris buyar karena kepolosan mereka membuatku ingin terbahak-bahak saat itu juga.

Secara cepat aku balikkan badan menyembunyikan ekspresi yang sudah berubah untuk menulis tugas membuat kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Lalu mereka menuliskan apa yang aku perintahkan.

"Sudah?", aku memastikan hal itu dikerjakan, "Selanjutnya secara bergantian kalian bacakan!"

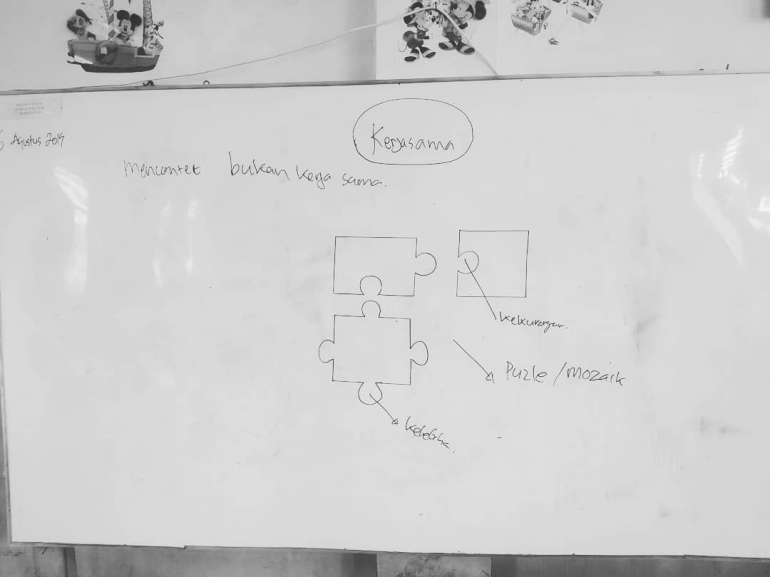

Setelah semua saling mendengar kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan saksama. Aku mengambar tiga buah keping puzzle di papan tulis.

"Apa itu, Pak?", kata murid-murid.

"Silahkan kaliah gambar ini di buku kalian", jawabku singkat dan diikuti oleh murid yang lain.

"Sudah selesai semua?", tanyaku untuk memastikan semua menyalin di buku masing-masing.

Hampir serempak semua menjawab sudah dan mengatakan tidak mengerti apa yang telah mereka buat.

"Kalian lihat tiga keping puzzle yang ada di papan tulis?", tanyaku basa-basi.

"Maksudnya apa, Pak?"

"Coba perhatikan bahwa puzzle itu memiliki sisi yang menonjol dan melengkung"

"Iya, Pak", jawab mereka.

"Ibaratnya itu adalah masing-masing dari kalian. Bagian yang menonjol itu ibarat kelebihan yang kalian miliki, sementara bagian yang melengkung ibarat kekurangan yang kalian miliki", aku menerangkan.

"Seperti yang sudah sama-sama kita dengar bersama sebelum ini, bahwa setiap kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dengan kata lain tidak ada pribadi yang sempurna. Sikap suka merendahkan orang lain adalah sikap yang angkuh, seakan-akan diri kita lebih baik dari orang lain yang kita cemooh".

Keheningan mulai merasuk seisi ruangan. Aku berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan.

"Jangan ada dari kalian yang sekalipun bersikap angkuh terhadap yang lain. Bapak tidak mau mendengar ada dari kalian yang menghina teman lainnya hanya karena dia berbeda. Bukan demikian cara kita bersikap menghadapi perbedaan. Padahal sesungguhnya setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaan tersebut menuntut kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Ibarat puzzle yang akan tersusun kokoh jika masing-saling melengkapi. Karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Seperti kata pepatah : bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh."

Tampak mereka mengangguk-angguk dan keheningan mulai sedikit terasa canggung. Aku kehabisan kata untuk diucapkan. Tugasku untuk menyampaikan sudah aku laksanakan. Terkahir, aku hanya bisa berharap bahwa itu dapat mereka ingat sampai kapan pun.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H