Nuha menyentuh setiap jengkal busana yang kukenakan, memastikan tidak ada cacat. Rasanya aneh sekaligus rindu.

“Entah mengapa, aku merasa kamu itu sebenarnya hidup.” Senyumnya sirna, sorot matanya menggelap. Sentuhannya berakhir dengan menggenggam tanganku yang kaku. “Sejak kamu di sini, aku tidak pernah merasa sendiri.”

Kamu benar. Aku memang hidup. Kata-kata itu menggema dalam diri, tetapi tidak bisa keluar. Aku tidak kuasa menyuarakannya.

Nuha menyandarkan kepalanya di pundakku. “Kalau saja benar ada kehidupan selanjutnya, aku ingin kita bertemu lagi. Barangkali sebagai sepasang merpati yang mendendangkan nyanyian asmara di pucuk pohon cemara, atau sepasang anyelir yang mekar bersama lantas layu karena hama. Romantis, bukan?” Ia tertawa pelan, tetapi aku merasakan basah di pundak.

“Terima kasih… Regisa.”

Nuha berbisik sebelum melepaskan diri dariku, kemudian melenggang pergi ke kamar.

**

Orang-orang berbusana modis dan necis silih berganti mengisi keramaian di ballroom hotel. Mereka adalah para konglomerat yang mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di angkringan seumur hidupnya.

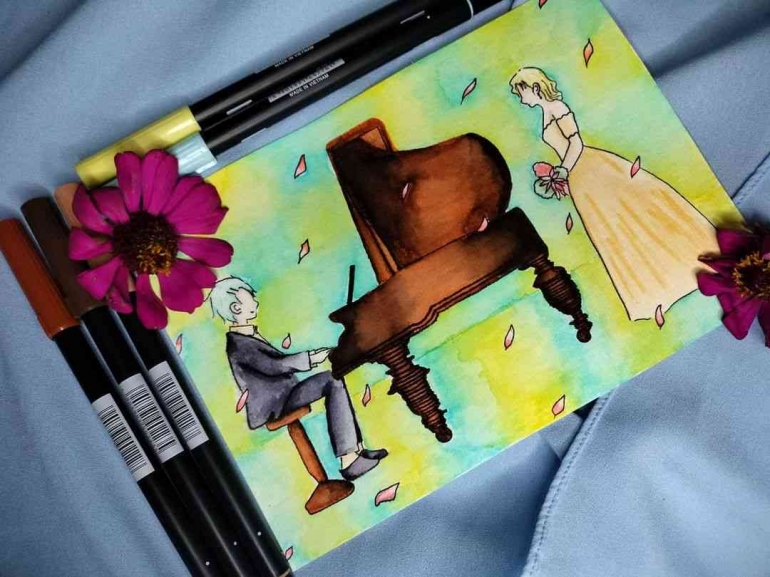

Tamu undangan berseling menghiraukanku yang dipajang di samping piano, ekspresi mereka menunjukkan antusiasme yang menakjubkan. Boleh jadi mereka lebih menantikan launching busana yang kukenakan daripada acara pernikahan itu sendiri.

Kulihat rona Nuha berseri-seri. Untuk pertama kalinya, ia memanggil namaku kemarin. Bertahun-tahun silam seusai diputuskan hukuman untukku, Tama yang berganti wujud menjadi manusia mengantarkan maneken ke rumah Nuha. Maneken itu tidak lain adalah aku.

“Sebagai hadiah sekaligus ucapan selamat atas pameran busana Anda yang sukses digelar di Men’s Fashion Week,” ujarnya tulus, kemudian menyerahkanku begitu saja kepada Nuha yang tertegun.

![[CERPEN] Umar Kolam sang Pendobrak Kejanggalan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/11/07/01-672cb99b34777c0b9924b3e2.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)