Sekitar 1983 sewaktu duduk di bangku kelas satu SMA 28 Ragunan, saya bersama kawan-kawan mengunjungi rumah seorang kawan sekelas di Depok II. Kami menumpang bus angkutan umum kecil dengan perjalanan lebih dari satu jam walau pun tidak macet.

Yang saya rasakan benar-benar berpergian ke kota yang jauh dari Jakarta. Yang jadi pertanyaan saya ialah bagaimana Depok waktu malam? Bagaimana anak muda mencari tempat nongkrong? Para orangtuanya saja menyekolahkan anaknya ke Jakarta.

Ada dua kemungkinan, sekolah terbatas masa itu untuk tingkat SMA atau mereka tidak percaya dengan kualitas pendidikan di Depok.

Sebagian teman-teman SMA saya memang tinggal di Depok, selain Depok II, mereka tinggal di Depok Timur dan Depok I. Kebanyakan mereka tinggal di Perumnas, orangtuanya bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta di Jakarta.

Akses yang paling cepat bagi kawan-kawan di Depok pergi ke sekolah naik KRL (kondisinya tidak sebaik sekarang). Tidak jarang saya mendengarkan pengumuman dari guru banyak siswa telat kalau perjalanan kereta api terganggu.

Saya sendiri tinggal di kawasan Cinere, namun waktu itu belum masuk Depok, masih Kabupaten Bogor. Sebagian warganya juga bekerja di Jakarta, sementara anak-anaknya juga bersekolah di Jakarta. Belakangan setelah Kotamadya Depok terbentuk pada 1999, Cinere masuk ke Kecamatan Limo dan masuk Depok.

Pada September 1987 Kampus UI resmi dibuka dan dijadikan tempat kuliah. Saya bersyukur karena tadinya saya kuliah di Fakultas Sastra UI di Rawamangun harus menempuh perjalanan lebih dari dua jam, kurang dari satu jam karena adanya angkot 02 melalui jalur "jalan kampung", hingga tidak menemui kemacetan.

Pembangunan perumnas, perumahan komersial swasta seperti Cinere, Pesona Kayahngan dan berbagai perumahan lainnya, diikuti berdirinya Kampus UI dan beberapa kampus swasta lainnya, menimbulkan satu pertanyaan apakah Depok menjadi kota mandiri (sekalipun suburban) atau menjadi kota yang praktis menjadi "pelayan" kebutuhan Jakarta?

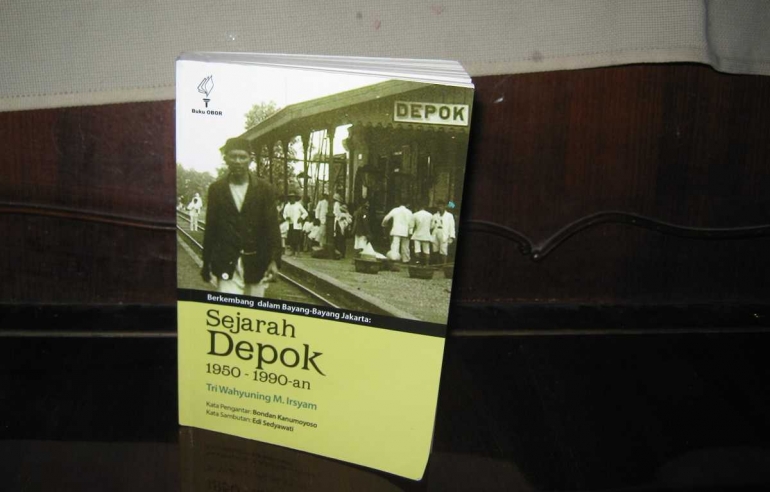

Pendeknya menjadi Depok itu kota dormitory (asrama, warganya kebanyakan hanya menumpang tidur) atau bisa berdiri menjadi kota yang punya identitas. Buku yang ditulis Tri Wahyuning M. Irsyam, Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990-an, diterbitkan Yayasan Obor, 2017 menjawab pertanyaan saya sejak duduk di bangku SMA.

Dari judulnya saja bisa ditebak bagaimana jawaban sang penulis.

Tanah Partikelir ke Tanah Negara

Arsip kolonial Jakatrasche Bovenlanden menyebutkan pada 15 Oktober 1695 Residen Cirebon Lucas Van de Meur memperoleh sebidang tanah di wilayah selatan yang jauhnya satu hari perjalanan dari Batavia. Belum genap setahun pada 18 Mei 1696 tanah itu dijual lagi kepada Cornelis Chastelein seharga 300 Rijksdaalders.

Pada 1705 Chastelein membawa keluarganya dan sekitar 200 budak yang berasal dari Bali, Sulawesi dan Timor mengembangkan perkebunan lada, kakao, jeruk sitrun, sirsak, belimbing. Sekitar 120 dari 200 budak itu memeluk Kristen dan dibebaskan dari budak.

Sementara 80 orang lain menolak, tidak diperbolehkan tinggal di Depok dan memilih tinggal di kampung-kampung sekitar tanah partikelir itu. Jauh sebelum keberadaan tanah partikelir sudah ada warga kampung. Namun ada juga dari 120 itu tidak diperbolehkan tinggal di Depok karena berbuat onar.

Keturunan 120 orang itu asal usul Belanda Depok karena mereka mempertahankan gaya hidup Belanda, termasuk berbahasa Belanda, walau sebetulnya mereka bukan orang Belanda.

Pada Oktober 1945 Depok menjadi sasaran tindakan kriminal dan kekerasan dengan sasaran orang Belanda, Indo Belanda dan orang yang disebut Belanda Depok ini. Sepuluh warga Depok tewas, gelandangan menjarah gudang pangan dan orang Belanda Depok diusir dan sebagian ditawan. Pada 1948 mereka kembali ke Depok dan mendapatkan rumahnya dalam keadaan berantakan.

Status Depok sebagai tanah partikelir berubah pada 8 April 1949 dengan adanya keputusan pemerintah menghapus tanah partikelir. Pada waktu itu Depok masih berstatus sebuah kecamatan menaungi 21 desa.

Jadi sebetulnya hingga 1949 ada tiga golongan orang Depok. Pertama, Belanda Depok masyarakat yang awalnya tinggal di tanah partikelir yang disebut depokkers. Kedua, orang kampung didominasi etnis Sunda, Betawi Ora (pinggiran), serta Jawa. Mereka petani menggarap sawah, pekerja kasar dan orang yang bekerja di Keluarga Depokkers ini. Ketiga, golongan pendatang, Eropa, Indo Eropa, China, serta orang dari Manado, Ambon.

Sesudah pengakuan kedaulatan jumlah pendatang ini semakin bertambah. Namun jumlah pendatang menjadi siginifikan setelah Perumnas mulai dibangun pada 1976 dan mulai dihuni pada 1978. Pembangunan Perumnas ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak lagi menyediakan pemukiman.

Begitu banyak orang yang datang ke Jakarta karena motif ekonomi, sementara lahan semakin terbatas. Hanya dalam tiga tahun penduduk Depok dari 113.678 pada 1978 bertambah menjadi 215.577 pada 1981.

Sayangnya Depok hanya dirancang untuk kepentingan orang Jakarta. Pergantian kereta api menjadi KRL pada 1976 untuk kenyamanan transportasi orang yang bekerja di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta belajar dari kegagalan Kebayoran Baru menjadi kota satelit pada 1950, malah menjadi beban Kota Jakarta, Di antaranya begitu banyak kendaraan lalu lalang dari Kebayoran ke pusat kota. Selain itu ternyata Kebayoran Baru tidak bisa menampung julah pegawai negeri. Perlu daerah lain dan Depok adalah yang paling strategis.

Seabagi catatan Depok menjadi Kota administratif pada 1981 dan baru pada 1999 menjadi Kotamadya dan mempunyai Wali Kota.

Pindahnya Kampus UI ke Depok

Pada 5 September 1987 Universitas Indonesia pindah ke kawasan Depok. Dalam bukunya, Tri Wahyuning mengungkapkan hal yang menarik menjadi latar belakang keputusan pindahnya UI ke Depok.

Sebetulnya Gubernur Jawa Barat Solihin GP menawarkan lahan di Selatan, yaitu Kecamatan Cipayung, Paburuan, Ratujaya dan Susukan seluas 1300 Hektare di perbatasan Depok-Bogor. Daerah itu masih merupakan daerah perdesaan dan penduduknya masih jarang. Ada keinginan Gubernur Jawa Barat untuk mengembangkan kawasannya tanpa campur tangan Jakarta.

Pihak UI menolak usulan Solihin GP. Akhirnya dipilih kawasan di perbatasan Jakarta luasnya 325 hekatare. Dari areal itu 75 hekatare berada di DKI Jakarta dan sisanya wilayah Jawa Barat. Alasannya tidak mudah bagi UI meninggalkan kampusdi Salemba yang dianggap mempunyai sejarah dan kenangan.

Tetapi sebenarnya alasannya lebih dari itu. Secara politis dan psikologis UI merasa dirinya bagian dari DKI Jakarta daripada Jawa Barat. Terbukti UI lebih peduli pada Pemilihan Gubernur dKI jakarta daripada pemilihan Wali Kota Depok.

Masalah lain secara ekonomis, keberadaan UI tidak bermanfaat langsung bagi penduduk asli Depok. Dalam penerimaan pegawai pun UI lebih banyak menerima warga Jakarta, daripada mereka yang bermukim di Depok. Untuk menjadi pegawai amdinistrasi UI pendidikan yang dituntut minimal SMA, padahal kebanyakan tingkat pendidikan orang Depok adalah SMP. Apalagi untuk non admistrasi yang menuntut sarjana atau strata satu.

Persoalan lain tempat pemondokan, rumah makan, serta berbagai usaha lain didominasi oleh orang kaya Jakarta. Orang Depok hanya bisa menjadi pegawai. Pola patront-client yang dulunya antara pemilik tanah dan penggarap seperti masa tanah partikelir, berubah menjadi pemilik pondok dan penjaga pondok.

Tentunya juga ada perubahan positif yang diakibatkan dengan kepindahan UI. Misalnya anak-anak warga yang biasanya belajar mengaji di langgar, kini belajar dengan mahasiswa di tempat pemondokannya . Para remaja juga mengikuti gaya berpakaian seperti yang dikenakan mahasiswa kasual (halaman 278-279).

Perubahan lain yang terjadi ialah pusat kota di sekitar Margonda, selain kantor Wali Kota Depok di sana, terdapat juga berbagai mal dan sarana hiburan. Tri Wahyuning menyebut bahwa kawasan Margonda sudah menjadi miniatur kuliner Jakarta, apa pun ada di sana.

Sementara bagian lain dari kota Depok menjadi terabaikan.

Tri Wahyuning mengungkapkan permasalahan Depok dari perspektif sejarah dengan data-data kuantitatif, seperti perubahan jumlah penduduk hingga tingkat Kecamatan, jumlah unit perumnas, hingga jumlah UI dengan begitu rinci. Termasuk juga persoalan infrastruktur seperti jalan. Sumbernya bukan saja arsip, tetapi juga wawancara dengan belasan pelaku sejarah, selain puluhan referensi.

Memandang Depok Saat Ini, Setelah Baca Buku

Meskipun hanya membahas era 1950 hingga 1990-an, buku ini menjadi relevan menjawab pertanyaan apa yang terjadi dengan Depok sekarang. Sampai kapan pun juga tampaknya Depok menjadi kota "dormitory" daripada menjadi kota mandiri karena ada aturan yang menghambatnya seperti yang disebut dalam buku ini.

Belakangan ini ada wacana Depok masuk Jakarta. Saya sendiri sampai saat ini termasuk orang yang menolak Depok masuk Jakarta, karena itu artinya sama membiarkan keserakahan Jakarta menggerogoti sepetak demi sepetak Jawa Barat atas nama kepentingan nasional bahkan internasional.

Habis Depok, bukankah giliran Citayam dan akhirnya giliran Bogor? Daerah-daerah itu akan diatur demi kepentingan Jakarta, tetapi mengabaikan kepentingan orang daerah itu sendiri. Saya ragu apa Jakarta mau menyiapkan pendidikan yang baik dan sesuai agar orang daerah bisa memetik manfaat ekonomi bagi warga daerah itu.

"Jangan hanya jadi tukang ojek dan tukang sapu," kata seorang warga Ciawi yang khawatir dengan rencana komersialiasi Lido.

Saya sudah banyak mendapat cerita bagaimana orang Betawi yang dulu tinggal dan punya tanah di Jakarta kini tinggal di Depok. Jangan sampai mereka tersingkir lagi. Perluasan ini akan terus berlanjut kalau Depok masuk Jakarta dan orang-orang kampung ini tersingkir.

Saya suka ketika mendapat cerita beberapa orang Betawi di daerah Cinere menolak tanah dan rukonya ditawar oleh pemodal besar. Mereka tahu kalau pengembang apartemen dan hunian kelas menengah membuat harga tanah naik. Lebih baik mereka mengembangkan usaha di lahan mereka. Mereka juga menyiapkan pendidikan anak-anak mereka dengan baik. Jangan sampai yang diikuti hanya gaya hidup konsumtf, tetapi mengabaikan kemandirian ekonomi.

Irvan Sjafari

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H