Isu rasisme bukan hal baru dalam peradaban homo sapiens. Bahkan Jared Diamond dalam bukunya Bedil, Kuman, dan Baja mengatakan manusia sudah begitu sombong melekatkan sapiens pada homo sapiens. Sedang sapiens sendiri berarti 'orang bijak' dalam bahasa Latin.

Seperti dijabarkan Diamond lagi dalam bukunya Collapse; Runtuhnya Peradaban Dunia. Apakah benar spesies kita bijak sesuai istilahnya? Sedang banyak sekali keruntuhan peradaban diciptakan manusia. Mulai dari diskriminasi, perbudakan, persekusi, kolonisasi sampai genosida terkait dengan faham rasisme.

Dari mulai penyingkiran suku Inuit oleh para Viking di Greenland di abad ke 13. Genosida suku Aborigin Australia di abad 18. Sampai yang terjadi di abad 19 dan 20 seperti tragedi Holocaust perang Dunia ke II, konflik etnis di Rwanda, sampai pengusiran paksa Rohingya di Myanmar.

Ada satu benang merah rasisme dan sejarah peradaban manusia menurut Diamond. Keunggulan geografis dan iklim Eurasia menjadi sumber superioritas semu rasisme.

Narasi imajinatif seperti penyembahan pada entitas adikuasa seperti agama dan norma sekuler seperti demokrasi pun diciptakan. Elemen ini penting untuk mengatur populasi manusia dalam imperium atau negara.

Dogma dan Logika Mendukung Rasisme

Tersirat atau pun tersurat, superioritas manusia atas hewan dan manusia lain disematkan dalam ranah teisme, filosofi, biologi, dan sosial. Dan mungkin ajaran yang paling kuno dan masih diyakini sebagai simbolisme superioritas manusia ada dalam skriptur Scala Naturae.

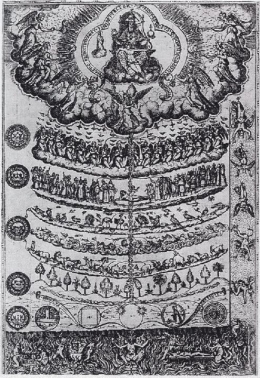

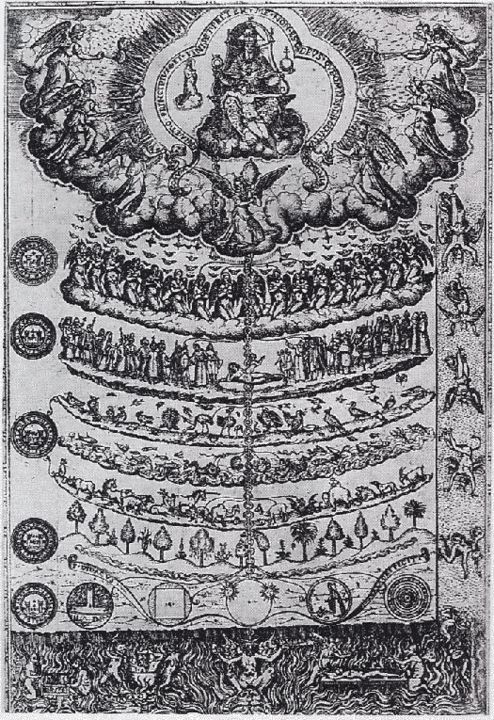

Scala Naturae digagas para Neoplatonis abad 17 yang didasarkan pada karya Historia Animalium dan Republic oleh Plato dan Aristoteles. Dengan tiga konsep fundamental alam; keberlimpahan (plenitude), keberlanjutan (continuity), dan pengklasifikasian (gradation).

Konsep ini kemudian diadopsi pada ajaran Kristen abad pertengahan. Jagat hidup pun digolongkan ke dalam 6 klasifikasi. Dengan urutan teratas sampai terbawah yaitu: Tuhan, malaikat, manusia, binatang, tanaman, dan mineral.

Yang teratas, Tuhan, sebagai ens perfectessimum atau yang Maha Esa. Dengan unsur keberlimpahan mineral yang dianggap tidak bisa tumbuh dan bereproduksi.

Memetaforakan fisik, perilaku, dan pemikiran individu dengan hewan bukan hal baru. Di situs Racial Slurs Database (rsdb.org) kita bisa temui beragam sebutan hewan untuk beragam etnis di dunia. Jumlahnya pun puluhan, bahkan ratusan disertai variasi colloquial-nya.

Asosiasi (maaf) hewan monyet untuk orang berkulit hitam mewakili sejarah kelam peradaban. Jika Scala Naturae berfokus pada dogma keyakinan. Maka secara akademis, di buku Types of Mankind karya Josiah C. Nott dan George R. Glidon tahun 1854 menegaskan rasisme. Dalam buku ini ditulis:

"...in short, they (Bushmen) described by traveller as bearing a strong resemblance to the monkey tribe." hal. 182.

Singkatnya, orang Bushmen dideskripsikan banyak orang mirip sekali dengan monyet. Orang Bushmen adalah suku-suku di gurun Kalahari, di negara Botswana. Dan di dalam buku Nott dan Glidon ini juga disebutkan kemiripan bangsa Afrika dengan orangutan.

Hujatan kebinatangan memang bukan hanya pada orang kulit hitam. Di banyak

Bukan saja orang-orang awam yang mengumpat dengan sebutan hewan. Dahulu, orang Jerman bagian selatan menyebut orang Jerman timur, fischkopf (kepala ikan). Sebutan chango (monyet) untuk orang kulit hitam dalam bahasa Hispanic. Atau pakeha yang berarti babi putih yang diutarakan orang Maori untuk penjajah kulit putih.

Walau mungkin banyak orang yang tidak memahami Scala Naturae ataupun cemoohan berkemas nama hewan dalam bahasa asing lain. Namun konsep segregasi manusia berdasar fisik diwariskan dan dipelajari dari generasi.

Penelitian Haslam, dkk (2011) menemukan 2 alasan kenapa kita mengumpat dengan sebutan hewan. Pertama:

- "... metaphors were offensive to the degree that they implied a view ofthe target as less than human." Umpatan metafora hewan menunjukkan tingkat merendahkan pada orang lain daripada hewan.

- "...offensiveness primarily reflects a transfer of dislike from the animal to the person rather than a denial of the person's humanity." Umpatan ini pun merefleksikan ketidaksukaan pada hewan tertentu kepada orang lain, dan bukan martabat orang tersebut.

Oksigen Amplifikasi Berjuluk Sosial Media

Sosial media yang awalnya bertujuan menyatukan. Kini bertiwikrama menjadi medium saling membenci. Tak terkecuali rasisme yang membantu tumbuh suburnya ekstrimisme sampai terorisme.

Budaya merendahkan via dunia digital dapat disebut troll. Menurut laporan Whitney Phillips (2012) dari datasociety.net, perilaku trolling dapat berarti menunjukkan ketidaksetujuan sampai melabeli seseorang sebagai Nazi. Perang memetic (dengan meme) yang awal menjadi bahan bercandaan. Bisa menyulut shitposting sampai tindakan anarki di dunia nyata.

Forum diskusi seperti 4chan dalam sub-forum /pol menjadi 'rumah singgah' penganut white supremacist dan anti-semitic. Laporan rollingstone.com dan Ceros mendapati tahun 2012 sebagai awal perubahan prinsip sub-forum menjadi sangat konservatif. Dengan eskalasi N-word (nigger untuk orang kulit hitam di US) meningkat dari 25 ribu kali di 2015 sampai mendekati 125 kali di 2018.

Setelah 4chan mendapat banyak sorotan media. Gerakan rasisme dengan melabeli diri sebagai neo-Nazi malah bergeliat di forum 8chan. Konsekuensinya, otoritas Selandia Baru mengungkap 8chan mempelopori propaganda penembakan Christchurch dan El Paso Texas.

Sedang investigasi bellingcat.com pada sub forum 8chan yaitu /pol mendapati hasil menakutkan. Manifesto penembak jamaah masjid di Christchurch Selandia baru menginsinuasi penembakan di sinagog di Poway California. Pelaku penembak sudah berinteraksi lama dan aktif dalam forum neo-Nazi di 8chan.

Orang kulit hitam kabarnya menyerang orang kulit putih saat perilisan film Black Panther 2018 lalu. Setelahnya, muncul rumor gerakan anarkis balasan dari orang kulit putih pada orang kulit hitam di beberapa bioskop di US.

I want y'all to be extra careful in the theaters this weekend. CAREFUL.--- A New Love: Questlove (@questlove) February 16, 2018

The Guardian merilis survey Opininium soal rasisme usai Brexit di Inggris pada bulan Mei 2019. Hasilnya cukup menggelisahkan. Peningkatan diskriminasi di 2016 (pra-Brexit, 64%) baik signifikan di 2019 (post-Brexit, 76%). Data ini sejalan dengan laporan kasus kejahatan terkait rasisme di Inggris yang meningkat 2 kali lipat sejak 2013. Laporan di UK dan Wales di 2019 menjadi 71 ribu lebih.

Survey dari 1.006 responden minoritas ini, juga mengungkap jumlah postingan bernada rasisme meningkat dari 37% di tahun 2013. Kini menjadi 51% di tahun 2019. Dengan prevalensi laporan users terhadap postingan rasisme meningkat 50%.

Glorifikasi bisa konfirmasi (confirmation bias) menjadi penyebab suburnya rasisme di sosmed. Bias konfirmasi ini merupakan konsep dimana seseorang akan lebih memilih dan meyakini apa yang sudah ia pilih dan yakini sebelumnya. Alsaad, Taamneh, dan Al-Jedaiah (2011) mendapati bisa konfirmasi ini didukung oleh limpahan arus informasi, preferensi selektif users, dan konten bias.

Mayoritas Pemarah dan Minoritas Termarjinalkan di Linimasa

Setidaknya, ada dua sentimen rasisme di Indonesia yang masih sering terjadi. Yaitu sentimen terhadap etnis Tionghoa dan orang Papua. Tirto.id merangkum sejak abad 17 di masa pemerintah Belanda. Sampai pada abad ke 20 pada era Orba di Kalimantan Barat. Banyak peristiwa berdarah atas dasar sentimen etnis Tionghoa sudah terjadi.

Konon, pengistimewaan etnis Tionghoa oleh VOC membuat iri saudagar lokal waktu itu. Geger Pecinan (1740) menjadi bukti nyata kebencian berbasis etnis. Pengeksklusifan etnis Tionghoa pada era Soeharto juga terjadi. Dampaknya, rasisme berbasis etnis seolah diwariskan setiap generasi.

Kasus pelanggaran HAM di Mapendum (1996), Biak Numfor (1998) dan Paniai (2014) menjadi isu pelik pemerintah di Papua. Walau kasus penyerangan Mapolsek Abe (2000), dan penanganan kerusuhan di Universitas Cendrawasih (2006) sudah usai. Walau bukan penyebab utama, tersulut separatisme yang sudah 7 kali diupayakan OPM dengan mengibarkan bendera.

Akibatnya, memukul rata etnis Papua sebagai separatis menjadi stigma implisit di masyarakat. Pada tahun 2016, mahasiswa asal Papua mengalami diskriminasi untuk tinggal di kos sekitaran Yogyakarta. Sampai sebutan monyet pada mahasiswa Papua yang lalu digeruduk massa dengan dugaan tidak mengibarkan bendera Merah Putih terjadi di Malang.

Walau sudah ada riset mengenai peringkat kota intoleran di Indonesia. Dengan Jakarta sebagai kota paling intoleran. Riset spesifik demografi rasisme di Indonesia sejauh ini belum saya temui. Walau kasus rasisme berbasis etnis Tionghoa dan diskriminasi orang Papua di Jakarta sudah dan sering terjadi.

Linimasa sosial media publik setidaknya sempat teracuni isu rasial. Apalagi saat ada isu-isu sensitif terjadi. Seperti kasus dugaan pelecehan agama oleh Meliana yang kebetulan beretnis Tionghoa di Medan tahun lalu. Dan yang menjadi trending topic tahun 2017 adalah sentimen ke-Tionghoa-an Ahok saat diduga melecehkan agama mayoritas.

Bisa jadi ujaran kebencian berdasar rasisme di linimasa publik dianggap troll. Bukan troll yang serius dan frontal seperti neo-Nazi di negeri-negeri Barat. Namun troll yang pada akhirnya menjaga dan menginsinuasi kebencian etnis tertentu via dunia digital.

Tindakan represif dengan menangkap pelaku penyebar rasisme daring sering dilakukan. Sedang edukasi dan tindakan preventif akan isu sensitif ini urung dibahas di bangku sekolah dan akademis.

Pembiaran dan pelupaan rasisme di dunia online berbasis etnis yang tumbuh subur. Slentingan menyinggung ke-Cina-an dan warna hitam kulit menjadi canda beracun di linimasa.

Melenyapkan rasisme etnis di linimasa publik sulit. Bahkan di banyak negara maju. Internet, dan platform medsos secara spesifik, kadang terbentur pada kepentingan kebebasan berekspresi. Walau pada realitasnya, free speech yang terjadi adalah superioritas mayoritas diatas minoritas.

Apa yang dianggap norma (mayoritas) di dunia nyata, harus tak jauh berbeda di dunia maya. Nilai, perilaku, kepatuhan, dan hukuman tidak harus merugikan mayoritas yang superior. Dengan kekuatan dan peraturan mayoritas ini teramplifikasi secara superficial di dunia maya.

Konsep inklandestin manusia sebagai mahluk kedua terbaik setelah malaikat. Tertanam ke dalam mindset baik dicontohkan publik, orang sekitar, sampai orang terdekat. Baik dengan tindakan, ucapan, sampai postingan, rasisme urung binasa. Sedang linimasa publik pun kini kian tercemar dengan konten derogatori.

Salam,

Wonogiri, 20 Agustus 2019

08:47 pm

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H