"Evy, ini nenekmu menjemput. Katanya kamu mau diajak ke Tawangmangu."

Suara Bu Harini --guruku di TK Aisyiyah Palugunan Solo- menyapa telingaku lembut. Segera kualihkan keasikanku dari balok permainan edukatif yang ada di meja kelas.

"Wah, nenek datang ke sekolah ya, Bu?"

Suaraku yang penuh semangat dibalas dengan anggukan lembut dan tatapan sendu dari matanya. Tanpa menunggu lama segera aku melesat mendekati nenek yang sedang berbicara dengan Bu Tamsirin, sang kepala sekolah.

"Ayo Nek, kita pulang! Mami pasti sudah tidak sabar menunggu aku datang. Kita mau ke Tawangmangu ya, Nek?"

Lagi-lagi kutemui pandangan sendu saat nenek merespon pertanyaanku. Sempat aku melihat sudut mata nenek berair. Ada apa dengan orang-orang dewasa ini, sih? Aku benar-benar tidak paham cara berpikir mereka.

"Iya, Nak. Ayo salim dulu dengan bu guru lalu kita pulang!"

Aku mengangguk dan menyodorkan tangan kepada guruku. Saat aku hendak mencium tangan Bu Harini, sontak dia menarik tubuhku dan memeluk dengan erat. Bahunya terguncang-guncang. Kali ini tangisnya pecah sudah.

Kebingunganku pun semakin menjadi-jadi.

----

Saat aku memasuki ruangan, mereka serempak menoleh ke arahku. Beberapa orang bahkan berdiri menyambutku, seolah aku ini pahlawan yang dirindukan setelah lama pergi berperang. Beberapa ibu bahkan memeluk tubuhku.

"Sabar ya, Nak. Evy harus sabar. Mami sudah bahagia, sudah tidak merasakan sakit lagi."

"Mami kenapa? Hari ini aku mau pergi ke Tawangmangu dengan mami."

Hening. Seketika kesunyian melingkupi ruangan. Kak Fatimah, adik mami, menuntunku menuju ke tengah ruangan. Di sana ada mami yang sedang tertidur pulas.

"Mami kok malah tidur? Harusnya mami sudah bersiap-siap untuk pergi."

Kak Fatimah mulai menangis. Suaranya terbata-bata saat menjawabku,"Iya, mami sudah pergi. Sudah pergi jauh, jauh sekali menemui sang Khalik."

Tanteku pasti bercanda. Pergi ke mana, coba? Sungguh membingungkan. Aku tidak paham kata-katanya. Jelas-jelas mami masih terbaring di situ. Mengapa dia bilang mamiku sudah pergi?

----

Waktu terus berjalan. Takdir pun tak pernah bertanya bagaimana perasaanku. Tak peduli aku siap atau tidak kehilangan seorang ibu di usia 6 tahun. Ketentuan Allah pasti terjadi dan aku mengimani itu sepenuh hati. Kebersamaan yang relatif singkat bukan berarti tak ada kenangan yang melekat. Tiga puluh lima tahun sudah mami berpulang. Tiga puluh lima tahun pula aku hanya dapat memuaskan kerinduan dengan memandangi gambar.

Mami adalah orang yang sangat menggilai fotografi. Mami suka dipotret sekaligus hobi memotret. Segala aktivitas penting tak lepas dari jepretan kamera analog miliknya, mulai dari acara piknik, pengajian, pertemuan guru, acara keluarga, dan lain-lain. Sebagai anak tunggal, tentu saja aku merupakan objek foto favorit mami. Masih segar dalam ingatan, di tiap kegiatanku mami hadir dengan kamera Fuji kebanggannya. Ulang tahun, karnaval, perayaan hari Kartini, piknik, dan perlombaan menjadi moment favorit untuk mami abadikan.

Dulu aku sering merasa heran mengapa mami suka sekali memotret. Terkadang dia mengambil gambarku secara sembunyi-sembunyi, terkadang secara sengaja mami mengajakku berfoto. Dengan semangat membuncah mami mendandaniku dengan berbagai kostum dan mengarahkanku bergaya. Ada pose membaca puisi lah, gaya memanah lah, model menari lah. Ada saja ide yang ada di kepala mami. Tak hanya memotret, mami juga rajin mencetak dan mendokumentasikan berlembar-lembar foto itu dalam beberapa album berukuran besar. Ada album yang khusus berisi foto ulang tahun, foto karnaval, foto Kartinian, foto piknik, dan foto bertema campuran.

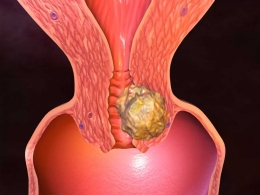

Seiring berjalannya waktu, kesadaranku mulai tersibak. Sedikit demi sedikit selubung kebingungan bertemu dengan jawaban yang kubutuhkan. Bapak menceritakan semuanya dengan gamblang saat aku duduk di bangku SMP. Sejak divonis menderita tumor dalam kandungan dan bolak-balik masuk ke rumah sakit, rupanya mami merasa umurnya tidak akan panjang lagi.

Sebesar apapun harapan mami untuk melihat anak perempuan kesayangannya ini tumbuh menjadi orang dewasa, semua itu tinggal menjadi impian indah tanpa wujud nyata. Firasat yang kuat akan pendeknya umur, membuat mami rajin mendokumentasikan semua kenangan lewat bahasa gambar.

Dari gambar itu aku bisa melihat wujud kasih sayang tulus seorang ibu. Betapa bersemangatnya mami memotivasi agar aku ikut dalam kegiatan yang bermanfaat. Betapa bahagia senyumku terpancar dalam gambar di pesta ulang tahunku. Betapa antusiasnya aku membuka bungkusan kado demi kado dari teman dan kerabat. Betapa cerianya wajahku saat berkostum baju adat Jawa di peringatan Hari Kartini.

Gambar-gambar inilah yang menjadi sarana memuaskan kerinduan pada sosok ibu kandungku. Lamanya waktu terkadang membuat memori akan garis wajahnya sedikit memudar. Meski demikian ingatan akan semangatnya yang selalu menyala tetap tersimpan di hatiku. Totalitasnya dalam melakukan pekerjaan sebagai pendidik dan ibu sangatlah luar biasa.

Tak hanya itu, acapkali aku berlagak sebagai seorang guru. Hal ini aku pelajari saat diam-diam memperhatikan cara mami mengajar. Menerangkan materi pelajaran, berkeliling memeriksa tugas, meminta murid mengerjakan soal di papan tulis, meminta murid memipin doa adalah beberapa aktivitas yang aku amati dari mami. Terkadang aku ikut berjalan di belakang mami ketika dia berkeliling memeriksa pekerjaan muridnya. Tak jarang pula aku berdiri di dekat papan tulis ketika ada murid mami yang sedang mengerjakan soal.

Di luar aktivitasnya sebagai pendidik, mami adalah orang yang tak bisa berdiam diri tanpa manfaat. Aktif di kegiatan Aisyiyah menjadi pilihannya untuk memberikan arti pada waktu luang. Betapa bangganya aku melihat foto mami sedang berbicara di depan banyak orang. Pada zaman itu tidak banyak perempuan yang memiliki kesempatan tampil di area non domestik, tidak seperti sekarang ketika perempuan lebih bebas mengembangkan diri di bidang yang diminatinya.

Sebagai seorang ibu, mami adalah ibu yang luar biasa penyayang. Keinginan melihat anaknya tumbuh berkembang secara optimal dan bahagia membuatnya rela melakukan pengorbanan demi pengorbanan untuk sang buah hati. Mami menjadi pelindung terhebatku, sekaligus orang yang mampu menunjukkan kesalahanku. Mami akan membelaku bila aku tidak bersalah, namun tak segan menyuruhku meminta maaf.

Mami merupakan madrasah pertamaku. Darinya lah aku belajar banyak hal. Segar terpatri di ingatan ini betapa rajinnya mami membelikan buku dan permainan edukatif lainnya. Dia yang mengenalkan aksara pertamaku. Dia pula yang mengajarkan bacaan salat pertamaku. Dari didikan mami dan juga bapak tentunya, aku tumbuh menjadi anak yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sang pencipta ilmu pengetahuan itu. Bila sekarang aku begitu tergila-gila pada buku dan menulis, mamilah pembuka kunci aku masuk ke dunia itu.

Meski raga mami sudah hancur menyatu dengan tanah, tapi kenangannya abadi. Meski suara mami tak lagi terdengar, namun suntikan semangatnya tetap menyala. Meski kerinduan akan kehadirannya sering menggoda, namun doa yang selalu kupanjatkan menjadi caraku untuk selalu mendekapnya dari kejauhan.

Semoga Allah menempatkanmu di tempat terindah, Mami. Tunggu aku hingga suatu saat kita dapat bertemu kembali. Biarlah jarak dua alam ini sementara memisahkan kita, tapi kematian mami tak berarti apa-apa. Mami hanya tertidur panjang, bukan meninggal. Asleep, a great man never dies.

Eh, apakah mami bisa mendengarkan? Aku ingin mengucapkan sesuatu. Selamat hari ibu, Mami!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H