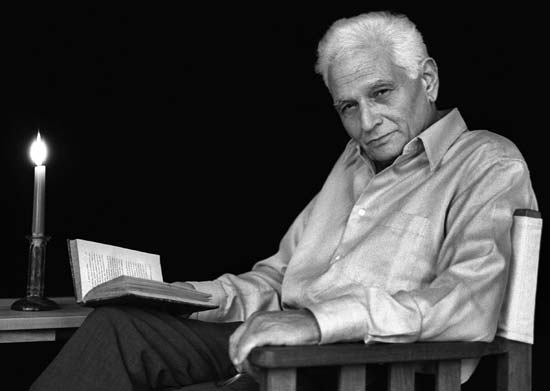

Nasibnya berubah tatkala buku ketiganya, Tortilla Flat (1935)—diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Djoko Lelono dengan judul Dataran Tortilla—diterbitkan dan “mengguncang” dunia. Namanya pun berkibar, nasib baik terus menemaninya. Pada 1962, Steinbeck menerima anugerah Nobel Sastra. Bekal iman yang kuat membuat Steinbeck mampu bertahan dan bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya.

Bukan sekadar kegigihan berkarya yang dibutuhkan oleh setiap pengarang, melainkan juga ketabahan tatkala diterpa “ujian” dan “pujian”. Ujian berupa kritik kadang memerahkan telinga, pujian berupa sanjungan sering melenakan hati. Bekal mental akan menguatkan penulis agar tetap tegar.

Dalam istilah Damhuri Muhammad, harus diperlakukan seperti membikin layang-layang: ditaksir, diraut, ditimbang, dipermak, kemudian diterbangkan. Namun, sedapat-dapatnya, kita tidak tergesa-gesa memajang karya di blog atau mengirimkan ke media koran atau majalah sekadar untuk memuaskan hasrat keterbacaan.

Di sinilah letak pentingnya penulis, terutama penulis prosa, mengedepankan teori. Mempelajari teori tak berarti harus patuh, taat, dan tunduk pada aturan yang ada, tetapi supaya tahu cara semestinya dalam menumpahkan imajinasi.

Teori menulis, barangkali sejalan dengan teori membuat layang-layang ala Damhuri tadi, dibutuhkan agar kita tahu perbedaan antara tokoh dan penokohan, alur dan alir, plot dan jalin kisah. Teori juga kita butuhkan biar kita melek pada gaya bahasa. Setelah itu, mudahlah bagi setiap orang untuk “tahan banting” di kembara kepengarangan.

Terkait teknik, butuh kesungguhan bagi penulis untuk terus belajar. Bisa dengan membaca karya-karya sastra yang “diakui oleh dunia”, bisa pula dengan menimba ilmu langsung kepada mereka yang sudah “benar-benar” pengarang. Dalam hal ini, “benar-benar” dimaknai sebagai “sungguh-sungguh”.

Semasa saya menulis Arajang, butuh riset berbulan-bulan di tengah para bissu—tokoh adat bertubuh lelaki berwatak perempuan di suku Bugis—dan penelitian mendalam di perpustakaan. Apalagi menulis Natisha, butuh belasan tahun.

Pendek kata, kedalaman makna dalam cerita selalu berkait-paut dengan kapasitas intelektual yang dimiliki oleh pengarangnya.

Ada cerita biasa dan kerap terjadi di sekitar kita, tetapi jadi begitu bernyawa karena tiba di tangan penulis yang tepat. Kuntowijoyo, misalnya. Bagi generasi yang mengalami represi Orde Baru tentu memahami betapa kuatnya tekanan penguasa. Akan tetapi, di tangan Kuntowijoyo lewat cerpen-cerpen dan novel-novelnya, menjadi berbeda. Lebih bernyawa.