Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi 12 peristiwa di masa lalu yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Setelah diakui, kasus-kasus tersebut tidak akan dibawa ke pengadilan, melainkan diselesaikan secara non-yudisial, termasuk di dalamnya memberikan kompensasi kepada korbannya.

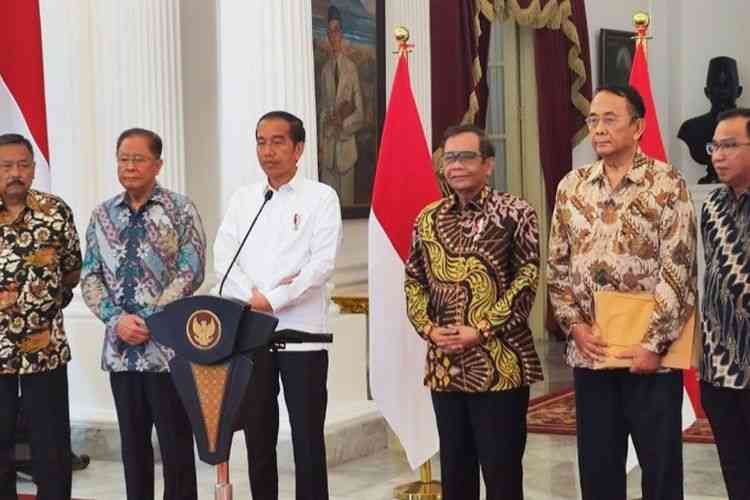

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," kata Jokowi.

Setelah adanya pengakuan dari negara, maka sudah ada legitimasi bagi korban pelanggaran HAM berat untuk menuntut negara atas kelalaiannya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Dari sini, maka penyelesaian non-yudisial yang ditawarkan pemerintah akan mendapat ujian berat.

Bisa saja, korban pelanggaran HAM berat menolak proses non-yudisial dan pemberian kompensasi. Meski dalam beberapa kasus para pelakunya pernah diadili, dengan adanya pengakuan negara maka para korban atau ahli warisnya seperti diberi "novum" untuk mengajukan kembali kasus ini baik kepada peradilan Indonesia maupun peradilan internasional.

Ingat, kejahatan kemanusiaan, terlebih yang dikategorikan pelanggaran HAM berat, tidak mengenal kedaluwarsa (expired) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomo 26 Tahun 2000. Kasus pelanggaran HAM berat juga tidak mengenal tempat kejadian (locus delicti). Dengan demikian bisa diselidiki, disidik dan diadili di mana saja, termasuk oleh pengadilan HAM internasional.

Kemungkinan ini sangat terbuka karena beberapa kasus yang telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Presiden, masih menjadi perdebatan dan korbannya masih banyak yang hidup.

Sebelum masuk ke pokok bahasan, ada baiknya kita ketahui dulu 12 peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut yakni Pembunuhan Massal 1965, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari Lampung 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I & II 1998, Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Wasior Papua 2001, Wamena Papua 2003, serta Jambo Keupok Aceh 2003.

Kita ambil contoh Pembunuhan Massal 1965. Tidak ada data yang disetujui semua pihak terkait jumlah korban. Komnas HAM hanya menyebut 32.774 orang hilang, dan ditemukannya beberapa kuburan massal. Padahal lembaga-lembaga lain memiliki angka antara 1,5 -- 3 juta orang. Lalu data mana yang akan dipakai pemerintah terkait pemberian kompensasi?

Dengan menempatkan orang-orang yang mengalami penyiksaan dan penghilangan nyawa sebagai korban, tentu akan memicu perdebatan luas karena mereka umumnya orang-orang yang dikelompokkan sebagai anggota PKI.

Ada sebagian masyarakat yang masih beranggapan, peristiwa 1965 tidak berdiri sendiri, melainkan ada pemicu pendahulu, di mana sebagian yang menjadi korban tahun 1965 diyakini sebelumnya juga telah melakukan kekerasan dan teror kepada masyarakat. Peristiwa pembantai kyai-kyai Nahdlatul Ulama (NU) oleh anggota PKI sebelum 1965, adalah salah satu contohnya.

Tentu kurang elok jika negara hanya mengakui korban yang terjadi pasca G30S/PKI yang umumnya anggota dan simpatisan PKI. Benar, upaya pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI telah berubah menjadi teror dengan banyak tujuan dan kepentingan sehingga timbul korban dari orang-orang yang sebenarnya sama sekali tidak terhubung dengan PKI. Tetapi hal itu tidak dapat menutupi fakta bahwa korban terbesar berasal dari PKI yang kala itu merupakan kekuatan ideologi politik terbesar ketiga setelah Nasionalis dan Agama (Islam).

Peristiwa kedua yang juga akan menimbulkan perdebatan tanpa ujung karena bersinggungan dengan kepentingan politik saat ini adalah Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa yang terjadi tahun 1997-1998. Saat itu banyak aktivis dan kelompok prodemokrasi yang diculik oleh Tim Mawar yang beranggotakan tentara dari Kopassus.

Nama Letjend (Purn) Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad, berada dalam pusaran ini. Dalam beberapa kontestasi elektoral sebelumnya, Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, selalu dikaitkan. Para pelakunya juga sudah diadili dan selesai menjalani hukuman. Bahkan sekarang ada yang masuk ke pemerintahan dan menjabat posisi strategis.

Apakah ahli waris Widji Thukul mau menerima kompensasi sebagai imbas penyelesaian non-yudisial, sementara sampai saat ini tidak diketahui keberadaan penyair yang juga aktivis buruh itu; sudah meninggal dunia atau masih hidup di tempat lain dengan identitas berbeda.

Andai para korban dan keluarga korban, tidak mau menerima penyelesaian non-yudisial, sementara negara telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut, dipastikan akan timbul gejolak tak berkesudahan.

Peristiwa yang juga akan memicu perdebatan sengit jika kasusnya dibawa ke peradilan adalah tragedi Wasior dan Wamena Papua. Peritiswa Wasior terjadi pada tanggal 13 Juni 2001 saat pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sedang tragedi Wamena, 4 April 2003, terjadi kala Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden RI.

Salah satu poin penting dari konstruksi pelanggaran HAM berat adalah adanya keterlibatan (alat) negara dalam peristiwa tersebut, dalam hal ini aparat keamanan. Sementara Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI. Dari perspektif hierarki demikian, maka peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara, maka secara ex officio Kepala Negara ikut bertanggung-jawab.

Pertanyaan lain yang kemungkinan akan segera mengemuka adalah mengapa Peristiwa penyerbuan kantor PDI, 27 Juli 1996, tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Padahal keterlibatan aparat keamanan dalam peristiwa Kudatuli cukup mencolok. Dari sisi jumlah korban juga tidak kalah banyak. Berdasar laporan Komnas HAM, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan.

Belum lagi peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, 7 September 2004. Munir diracun dalam pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Berbagai kalangan, terutama KontraS, terus menyuarakan pentingnya kasus pembunuhan itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat agar pelau sebenarnya tetap bisa diproses secara hukum tanpa batasan waktu.

Sebab banyak yang menyakini, Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot senior Garuda Indonesia, bukan pelaku tunggal. Terlebih hukuman seumur hidup yang dijatuhkan pengadilan dibatalkan Mahkamah Agung (MA) Sementara Muchdi Pr, Deputi V Badan Inteleijen Negara (BIN) 2001-2005, juga divonis bebas murni oleh pengadilan.

Mengapa kasus pembunuhan Munir tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat? Tentu ini juga akan menjadi pertanyaan yang tidak akan mudah sirna dari ingatan publik, terutama para penggiat civil society.

Kita berharap, upaya pengakuan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak sekedar pemenuhan janji politik Presiden Jokowi. Kita berharap kasus-kasus tersebut dibuka dan diselesaikan sesuai norma-norma hukum yang berlaku universal. Penyelsaian non-yudisial hanyalah salah satu cara.

Tanpa mengungkap dan menyelesaikan akar masalahannya, harapan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatan- sebagai esensi utama dari penyelesaian kasus-kasus HAM, sulit dicapai.

Salam @yb

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H