Menjelang dan sesudah gelaran Pemilihan Presiden 2019, banyak kalangan yang menyeru penolakan politik identitas. Sayangnya politik identitas di sini dimaknai sangat sempit yakni sebatas penggunaan ayat dan simbol agama untuk meraih dukungan massa. Padahal politik identitas memiliki dimensi yang lebih luas.

Mari kita pahami dulu politik identitas yakni penggunaan identitas yang melekat pada seseorang. Termasuk di dalamnya adalah suku, warna kulit, agama, keyakinan, gender - bahkan terbaru turut dimasukan, orientasi seksual.

Seseorang yang berkampanye agar masyarakat memilih dirinya atau orang lain berdasarkan sukunya, adalah bentuk politik identitas karena menggunakan kesamaan suku sebagai basis memilih calon pemimpin.

Demikian juga ketika seseorang mengkampanyekan penolakan terhadap kontestan perempuan. Sebab saat seseorang lahir ke dunia, dirinya tidak bisa memilih menjadi laki-laki atau perempuan sehingga tidak elok ketika hal itu dijadikan tolok ukur dalam memilih pemimpin.

Salah satu perdebatan tentang politik identitas yang cukup menarik adalah ketika menyinggung apakah Presiden Indonesia harus suku asli (pribumi), dan bersuku Jawa?

Sebuah partai politik yang menolak istilah pribumi, pernah melakukan tes DNA yang melibatkan artis, figur publik dan media yang concern dengan konten sejarah. Hasilnya, tidak ada orang Jawa asli, tidak ada orang Indonesia asli, karena DNA-nya sudah bercampur-baur dengan suku bangsa lain.

Penulis termasuk yang menolak klaim tersebut. Sebab jika pengertian pribumi, orang asli, didasarkan pada DNA saat ini, jelas keliru. Dengan menggunakan metode yang sama akan didapati tidak ada orang Australia asli, tidak ada orang Jepang asli, China asli, India asli, dll.

Manusia saat ini sudah berinteraksi dan membaur. Tetapi tetap saja ada pribumi China, pribumi Australia, pribumi Amerika dan lain-lain. Jawa, Batak, Dayak, Minang, Menado, Papua, dll, adalah suku yang telah ribuan bahkan jutaan tahun, mendiami wilayah yang kini bernama Indonesia, sehingga keberadaannya tidak boleh dinafikan demi tujuan politik sesaat.

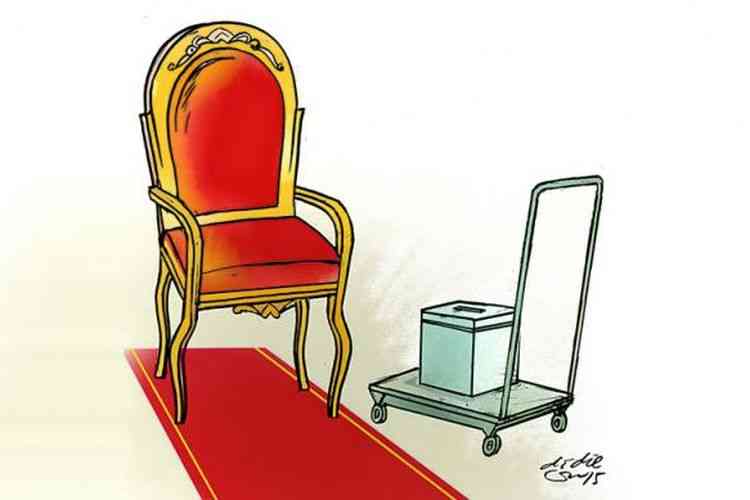

Mestinya kita memperkuat diskursus sekaligus membatasinya hanya pada larangan penggunaan politik identitas. Semua warga bangsa, apa pun sukunya, asli atau pendatang, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam sebuah kontestasi elektoral termasuk Pilpres, sepanjang telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Sejak era Orde Baru, kita disuguhi mantra sakti untuk memilih calon pemimpin nasional yakni Notonegoro. Menurut si pembuat tafsir, Indonesia akan mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita kemerdekaan, setelah dipimpin oleh beberapa Presiden yang memiliki akhiran nama Notonegoro.

Soekarno dan Soeharto dijadikan alas penguat konsep Notonegro. Setelah akhir No dari Soekarno dan To dari Soeharto, maka pemimpin selanjutnya harus berakhiran Ne, Go dan Ro.

Mantra ini seolah memperkuat "ketentuan tak tertulis" bahwa Presiden Indonesia harus bersuku Jawa. Maka menjelang gelaran Pilpres kita selalu sibuk membuka primbon dan mencari tokoh-tokoh bersuku Jawa yang memiliki nama dengan akhiran sesuai konsep Notonegoro, baik tertulis maupun tersirat.

Bahkan di masa Orde Baru di mana presidennya sudah pasti Soeharto (lagi), tetap saja ada yang mengutak-atik konsep Notonegoro, hasil ramalan atau jangka Jayabaya, Raja Kadiri (1135-1157).

Saat ini, beberapa tokoh mulai ramai meramal calon pengganti Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Ercik Thohir mengaku tidak akan ikut kontestasi Pilpres 2024 karena tidak memiliki akhiran nama yang sesuai dengan konsep Notonegoro.

Bahkan Luhut menyeru agar tokoh yang tidak berlatarbelakang Jawa jangan ngotot menjadi capres. Alasannya, karena pasti akan sakit hati (dengan hasilnya).

Benarkah konsep Notonegoro masih relevan dengan kondisi saat ini? Mengapa frasa "pemimpin Jawa" didengungkan lagi padahal jelas-jelas bentuk politik identitas yang telah ditentang oleh sejumlah kalangan, termasuk Presiden Jokowi?

Pasca kekacauan politik yang memaksa Soeharto lengser, penggantinya, yakni BJ Habibie, bukan saja namanya tidak berakhiran dengan salah satu suku kata dari Notonegoro, namun juga tidak bersuku Jawa.

Dengan demikian sejatinya konsep Notonegoro sudah terbantahkan, alias tidak perlu dipakai lagi. Dengungan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang Jawa, juga terbantahkan karena selama kepemimpinan BJ Habibie tidak ada penolakan dari masyarakat Jawa.

Penolakan pidato pertanggungjawaban BJ Habibie tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan oleh orang Jawa karena bersifat politis. Buktinya, yang menolak bukan hanya anggota MPR bersuku Jawa, melainkan lintas suku.

Presiden setelah BJ Habibie juga tidak sesuai lagi dengan konsep Notonegoro yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Meski ada yang mencoba menggunakan jurus gothak-gathik-gathuk, tetap saja melenceng dari konsep Notonegoro.

Oleh karenanya sudah saatnya kita berani menafikan konsep Notonegoro. Hal ini sejalan dengan keinginan kita di mana demokrasi dibangun dengan menghilangkan sekat-sekat keagamaan, primordialisme dan identitas pribadi lainnya.

Terlebih jika hal itu dimaksudkan sekedar untuk memberikan legitimasi sekaligus meng-endorse tokoh tertentu. Terlalu naif jika di satu masa menolak politik identitas, di masa lainnya justru menjadi juru kampanyenya.

Pernyataan Luhut, juga Erick Thohir, justru semakin menguatkan dugaan bahwa larang politik identitas yang sering diseru Istana dan kelompoknya, sebatas larangan menggunakan identitas keagamaan (Islam) karena berpotensi menumbangkan jagoan mereka seperti dikatakan Ade Armando.

Penutup

Selain identitas personal, dalam memilih pemimpin hendaknya juga tidak hanya melihat casing-nya. Sandaran utama adalah track record yang baik dan prestasi kerja sehingga kita tidak lagi "membeli kucing dalam karung".

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sibuk dengan citra diri, yang menggunakan pembelahan masyarakat sebagai fondasi mengikat loyalitas simpatisan, dan mengadu-domba rakyat melalui buzzer. Politik agigatif yang marak tahun 1950-an, harus ditinggalkan karena terbukti merusak sendi-sendi berbangsa dengan munculnya separatisme di berbagai daerah.

Keragaman Indonesia harus terus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemimpin yang memiliki wawasan luas dan bekal yang baik. Terlebih tantangan Indonesia ke depan sungguh sangat berat. Di samping utang yang sangat besar, sumber daya alam juga semakin sedikit karena sudah dikeruk secara jor-joran, dan hasilnya masuk ke kantong-kantong pribadi. Dampaknya, rakyat yang dipaksa menanggung beban negara melalui penghapusan subsidi dan kenaikan pajak.

Ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok dan terkotak-kotaknya masyarakat dalam dukung-mendukung politik, adalah PR yang harus segera diselesaikan oleh pemimpin mendatang.

Oleh karena itu, jika kita masih terjebak pola pemikiran lama di mana memilih pemimpin hanya berdasar fanatisme agama dan kedaerahan, didasari emosional serta hasil pencitraan, maka jalan gelap yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang.

Salam @yb

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H