Di pematang sawah itu Ia terdiam, seperti merenung, namun entah apa yang menjadi perjalanan di dalam angannya? Ranting di genggaman tangannya, melukis di atas tanah yang kering dan -- mulai pecah sepertinya memang tiada air yang membasahinya. Lamat-lamat terlihat air matanya mitik di antar oleh hembusan angin yang agaknya tetap membuatnya gerah, tiada kesejukan yang ia rasakan, tiada ketenangan yang ia temukan.

Randu, sudah sepekan ini ia akrab dengan sawah. Semenjak kepulangan dari perantauan, jangan tanya berapa lama! Yang jelas semenjak ibunya pergi meninggalkan ia dan bapaknya tanpa kabar. Saat itu ia masih berumur 16 tahun. Alasan bapaknya yang sering sakit dan perekonomian yang kurang, menjadi motivasi kepergian ibunya. Tidak ada yang bisa mengutuk seseorang untuk belajar bersyukur, kalau bukan dirinya sendiri. Dan bukan berarti rasa mangkel Randu yang membatu, penuh kutukan pada ibunya tiada mencair kemudian hilang.

Bapaknya seperti cakrawala yang luas di hadapannya. Ia mampu melanglang buana menyusuri ke dewasaan dari cerita dan pesan bapaknya ketika sedang di sawah atau ketika santai di teras rumah.

Bertani adalah ruang rasa yang sangat erat bagi Randu. Sejak kecil atau sejak kepergian ibunya, sawah adalah teman bermainnya. Di samping karena untuk mencukupi kebutuhan Randu dan Bapaknya dari sawah. Sepetak sawah itulah yang menjadi kehidupan sehari-hari Randu dan Bapaknya.

Sampai suatu hari, "Aku ingin pergi pak, mencari kerja ke kota untuk memenuhi kebutuhan bapak." Bapaknya terdiam, ia singkap sarung yang melilit tubuhnya, ia tarik ke atas menutupi wajahnya, layaknya orang yang sedang tidur. Tidak ada jawaban sama sekali, hanya suara angin malam dan beberapa serangga malam. Tetapi tidak mengurangi tekadnya untuk pergi dan membahagiakan orang tuanya. Ia bukan saja kecewa dengan ibunya, tetapi ia juga gelisah melihat bapaknya yang sudah semakin tua dan pesakitan.

Kegelisahan itulah yang menjadi dorongan terkuatnya, dan kekecewaan itulah yang menjadikannya kuat menggenggam tekadnya.

Keesokannya pun tetap, bapaknya tak bergeming. Seperti menyimpan rapat jawaban yang ada di lubuk hatinya. Atau ia sendiri tidak mengetahuinya.

Bagaimanapun juga hanya Randu yang ia miliki sekarang, itupun akan pergi juga. Tetangga? Mereka pasti memiliki masalah mereka sendiri. Terkadang masalah memang datang bukan dari tempat yang jauh, tetapi yang terdekat: keluarga.

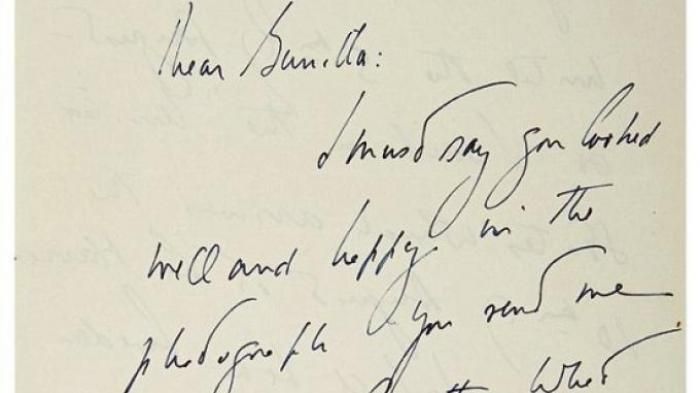

Sampai hari ketiga, tetap saja, tidak ada jawaban yang diterima oleh Randu. Sampai akhirnya ia menulis selembar surat untuk bapaknya, ia selipkan di gagang pintu yang terbuat dari bambu, sekaligus menyangga pintu agar seperti terlihat terkunci rapat.

Ia tinggalkan rumah bambu itu, ia tinggalkan sepetak sawah itu, ia tinggalkan bapak dengan cangkul dan sabit di tangannya, yang kemudian duduk lemas melihat selembar surat yang berisi pesan pamit dari anak semata wayangnya. Ia tersenyum sebentar kemudian menangis, memaki di dalam hati, merasa tiada becus menjadi orang tua dan suami, yang harus rela ditinggal pergi tanpa permisi.

Tidak ada yang memilih takdirnya, tapi setiap manusia menentukan nasibnya. Mungkin semangat itu yang dibawa Randu, atau dalam perjuangan memang harus ada yang menjadi korban? Dengan harapan penuh kebanggaan nantinya atau sebaliknya, tiada yang tahu pada hasilnya. Randu telah memilih dan bapaknya tiada kuasa untuk menolak.

Tidak ada kabar bertahun-tahun, baik dari sang bapak, ataupun Randu. Mereka seperti mengunci rapat-rapat pintu telinga, atau sebaliknya, menyiapkan berita bahagia. Randu yang kepalang memiliki nasib baik, ia dididik oleh seorang pembisnis besi tua, sampai akhirnya ia memiliki tempat dan memulai usahanya sendiri, dan kabar baiknya ia sukses.

Selembar foto bapaknya ia selalu taruh di depan meja kerjanya, menjadi pendorong untuk kemajuan hidupnya. Sampai pada titik di mana ia merasa sesuai dengan harapannya. Pada akhirnya ia memiliki harapan untuk memboyong bapaknya ke kota. "Aku akan menjemputnya, biarkan ia tinggal di sini tanpa susah payah." Begitulah gertak hatinya. Seperti tahu bahwa kota menjanjikan semua jawaban atas setiap permasalahan.

***

Sepetak sawah menjadi buruan para pemegang proyek. Kabarnya akan segera di bangun perumahan dengan konsep kampung hijau, tentunya mereka para pemegang modal yang memiliki ide itu. Kapitalkah? Jawabannya adalah Bapak Randu yang setiap hari didayohi oleh kepala proyek, membujuknya agar menjual sepetak sawah yang ada di dekat sungai. Menurut kepala proyek di sanalah spot yang sesuai untuk membangun kafe, dengan pamandangan bukit dan gemericik air dari aliran sungai, ditambah rindangnya bambu.

"Wes ta, sampean minta berapa untuk sawah sampean pak?" Bujuk Kepala Proyek.

"Saya tidak akan menjual sawah itu, sawah itu milik anak saya." Jawab Bapak Randu.

"Anak bapak kan sudah lama tidak pulang, bahkan sudah lebih dari 5 tahun, saya dengar dari tetangga, siapa tahu anak bapak sudah sukses di kota." Himpit Kepala Proyek

"Maaf Pak, saya tetap tidak akan menjualnya." Singkat Bapak Randu

Kepala proyek bergegas kembali ke kantor yang dibangun tidak jauh dari rumah Randu. Dengan wajah penuh kecewa.

Perumahan yang sudah 85% pengerjaan dan hampir siap huni itu hanya tinggal kafe dan kolam pemandian untuk anak-anak saja. Sayang sawah yang digambarkan sebagai spot kafe dan kolam pemandian belum juga bisa dibeli oleh kepala proyek.

Berbagai cara digunakan agar sawah itu terjual, seperti menumpukinya dengan bahan-bahan material, membuang tumpahan gamping, sehingga padi-padi menguning daunnya. Bahkan sudah sejak lama tidak ada tikus di sawah itu, kemudian muncul banyak tikus yang membuat lorong di bawah padi sehingga padi layu dan mati.

Sepetak sawah sama-sama berarti, bagi bapak randu pun bagi kepala proyek. Seorang bapak pasti merelakan tenaga dan pikirannya untuk melindungi apa yang menjadi hak anaknya. Pun begitu, totalitas kepala proyek yang harus profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya. Walau sepetak sawah, tiada ternilai jika harus menukarkan dengan lembaran uang.

"Sampai kapanpun aku tidak akan menjualnya, aku menunggumu pulang nak..." sambil memeluk tubuhnya sendiri yang kaku dan kedinginan. Terlelap bersama harapan, memejam matanya yang mulai menampakkan garis-garis kulit di antara pipinya. Air mata yang sudah kering tiada lagi menetes. Hanya sepetak sawah dan Randu menjadi kunci semangatnya.

***

Randu yang sudah bergegas dengan tas ransel di punggungnya memasuki desa yang sudah lama sekali ia tinggalkan. Ia pandangi sekelilingnya sudah berubah luar biasa, yang dulu hijau meraya, kini lebat dengan bangunan-bangunan serba mahal. Jalanan pun sudah tidak seperti dulu, yang setiap kali melangkah kaki tersumpal oleh bongkahan batu atau tanah yang becek.

Kini semua tampak tersenyum. Kedai-kedai sudah berjajar, papan-papan nama bahkan baliho iklan numpuk berjubel di pinggir jalan. Tiada lagi tampak sawah-sawah yang lengkap dengan orang-orangan sawah. Tiada lagi bunyi lonceng dari botol cream dan klereng. Tiada lagi saut-sautan suara gertakan dengan kicau burung seperti bermain petak umpet.

Randu mencari rumahnya, ia pandangi tumpukan material membanjiri pelatarannya. Tiada tampak Bapaknya. Hanya para pekerja dengan helm kuning yang sedang sibuk lalu lalang.

"Mas mau nglamar kerja ya? Kebetulan kita butuh tukang besi cor." Tanya salah satu mandor yang tiba-tiba menghampirinya.

"Oh.. Tidak, saya mencari bapak saya. Beliau tinggal di rumah ini. Apakah anda melihat beliau?" Jawab Randu sambil menurunkan tasnya.

"Bapak yang tinggal di rumah ini sudah pergi mas, rumah dan sawah yang di ujung sana sudah dijual seminggu yang lalu." Jawab Mandor.

"Dijual? Lho kok bisa? Sekarang Bapak di mana?" Tanya Randu Bingung.

"Wah... Kalau itu saya tidak Tahu, coba Mas tanya ke kepala proyek yang ada di Kantor itu mas!" Mandor itu kemudian pergi melenggang.

Rasa cemas dan kecewa memenuhi pikiran dan hatinya. Bingung dan rasa takut seperti menahannya, lemah lunglai, sendi-sendinya seperti nyilu, dan kakinya seketika lemas tiada daya. Ia mencoba menghampiri kepala proyek, namun tiada jawaban yang ia harapkan. "Mungkin bapak sudah pergi ke sanak saudaranya mas... coba kontak saudara-saudara sampean!" kata kepala proyek.

Saudara? Ia tidak memiliki saudara. Ia hanya sebatang kara. Randu menyesal. Telah meninggalkan bapaknya terlalu lama. Mungkin kabar kalau ia masih hidup bisa mengobati kekhawatirannya, tetapi segala sesuatu bisa terjadi, selagi belum bertemu maka hanya sebatas harapan. Walau begitu kekuatan terbesar manusia adalah harapan. Mungkin itu yang dipegang Randu. Empat hari di kampungnya, belum menemukan tanda-tanda keberadaan bapaknya. Ia menyewa kamar di rumah tetangganya dulu.

Sepekan sudah Randu melihat sawahnya sudah berubah menjadi pondasi dan besi-besi menjulang. sepekan pula Randu menyaksikan rumahnya dirobohkan. Sepekan pula Randu merasa bersalah meninggalkan bapaknya. Ia hanya menemukan selembar kertas yang berisi pesan pamitnya dulu, itupun tercecer di antara tumpukan material di bekas rumahnya dulu. Dan tertulis di bawahnya "Temui aku di terminal kota!" pesan surat itu.

Akhirnya Randu bergegas ke terminal kota. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, tetapi rasanya seperti sangat lama, hanya untuk sampai di terminal. Ia pandangi setiap sudut. Tidak terlihat bapaknya. Ia susuri lorong-lorong toko menuju pangkalan bus, belum juga ketemu.

Sampai akhirnya ia singgah di ruang penjagaan toilet terminal. Ia lihat orang tua yang sudah sangat rentah mengepel lantai, menyibak-nyibakkan air ke sudut lantai yang kotor, mungkin bekas sepatu para penumpang, atau makelar-makelar penumpang, atau siapapun itu tidaklah penting. Ia sapa orang tua itu dan ternyata benar ia adalah bapaknya. Ia peluk erat, ia cium pipinya, ia sembah meminta maaf. Hujan tangis di lorong toilet.

Bapak Randu kemudian tersenyum, "Aku yakin engkau pasti menemui Bapak." Ucapnya.

"Pak... Ternyata kota bukanlah jawaban dari sebuah kebahagiaan. aku tidak ingin menjadi pendendam, walaupun pada Ibuku sendiri."

Randu menunduk, menangis, kemudian memeluk Bapaknya.

***

D_D 2019

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H