Hari ke sepuluh bekerja sebagai kasir di Kafe Anin, membuatku tak cukup lega untuk mengurus hal lain. Tanggung jawabku banyak. Apalagi sebagai anak baru. Tak mungkin sengaja izin atau tak masuk kerja. Bagaimana jika bos tak berkenan, bukankah akan mempengaruhi pekerjaanku? Aku tak mau dicap sebagai orang yang tak mampu bekerja.

Pemandangan pohon pinus, menjadi pemandangan biasa. Pinus yang berderet, menanti angin untuk bernyanyi. Sengauan suara, menciptakan nada tanpa pernah sumbang.

Kafe Anin berada di pinggiran hutan pinus kota ini. Sejak awal aku mengagumi landscape yang dibuat oleh pemiliknya. Tempatnya adem, membuat kafe banyak dikunjungi. Kafe menjadi ramai karena pengunjung nyaman.

Aku menarik nafas pelan. Ah, Ibu. Aku kepikiran. Minggu lalu ia memintaku untuk pulang. Bagaimana bisa menjawabnya? Pekerjaan yang membuat aku beralasan untuk tidak pulang. Perbedaan tempat tinggal, menjadi jarak antara aku dan Ibu.

"Bu, aku masih anak baru di tempatku bekerja, gimana kalau Raya pulang bulan depan?" pintaku.

"Nggak papa, Raya. Yang penting kamu selalu jaga kesehatan. Jaga ibadahmu, sayangi keluargamu. Itu kunci utama."

Ibu selalu menyemangati. Tidak pernah membuat aku down. Dulu pernah aku sekali membantahnya saat mempertahankan cinta Edin. Ternyata Ibu benar. Apa yang dikatakan menjadi kenyataan. Edin laki-laki yang tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan saat aku membutuhkannya, Edin tak bisa sebagai calon imam yang baik.

Usiaku yang cukup matang, tak lagi membutuhkan pacar, tapi teman hidup untuk masa depan. Aku ingin menjalani kehidupan baru sesuai ekspektasi. Tentu tidak main-main

Pada saat itu, waktu menuntutku tak berani gegabah. Aku pikir, Edin adalah laki-laki dewasa. Tapi ternyata tidak. Ibu tak marah, bahkan menyokongku agar tak patah hati.

"Apa itu patah hati? Patah hati itu hanya segumpal kesedihan yang bisa dihapus dengan segudang kemampuanmu, Raya. Kamu pintar, kamu cantik, pasti akan mudah mencari penggantinya." kata Ibu suatu hari ketika tangisan sesegukan datang dari ujung telpon di telinganya.

Semangat bertubi-tubi datang dari Ibu. Perasaan sedih lenyap demi mendengar perkataan Ibu.

Sekarang, aku sudah memiliki dua anak balita yang sehat dan pintar. Suami pengertian yang bisa menjadi imam baik buat aku dan anak-anak. Meskipun sesunguhnya membutuhkan hamparan lapang dada yang luas. Tak ada manusia yang sempurna, termasuk suamiku.

Ketika keluhan capek, Ibu selalu membandingkan diriku dengannya.

"Baru segitu saja kamu sudah mengeluh. Ibu bahkan pernah lebih dari itu. Ayolah, menjadi ibu itu memang harus lebih kuat dari pada masalahmu. Bagaimana mampu menghadapi masalah, jika kamu menghindarinya? Hadapi, Raya, hadapi!"

Ibu benar, ternyata aku mampu. Aku hanya tak percaya diri. Awalnya aku tidak tahu bagaimana menjadi ibu yang baik. Ternyata setelah menjadi ibu, aku baru mengerti, betapa dulu ibu membimbing anak-anaknya tanpa mengeluh. Jadi, mengapa harus menggerutu?

Permasalahan memang datang bertubi. Saat ekonomi keluarga kecilku berada di titik bawah, aku harus membantu suami bekerja untuk menambah penghasilan.

Aku akhirnya menerima pekerjaan sebagai kasir di Kafe Anin. Tak mudah menjalani, karena aku lama tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga setelah melahirkan si sulung.

***

"Raya, Ibu kangen." kata Ibu di ujung telpon.

"Raya juga kangen Ibu."

"Kapan kamu pulang bersama cucu-cucu Ibu?"

"Rencana bulan depan, bu. Sekalian libur panjang. Raya bisa cuti dua hari,"

"Alhamdulillah, Ibu kangen sekali sama Arbi dan Sinta. Pasti mereka sudah tambah pinter." Suara Ibu begitu lembut.

***

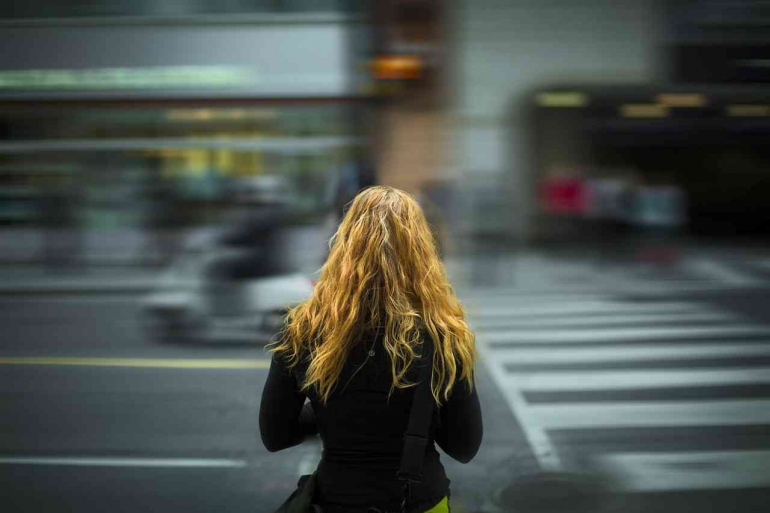

Aku memberesi bawaan untuk pulang ke rumah Ibu. Semua aku lakukan dengan tetesan air mata. Waktu terasa lama berjalan. Mengapa juga laju mobil ini seperti pelan? Ayolah. Aku ingin bertemu ibuku.

"Sabar, Raya. Ini aku sudah maksimal menyetirnya."

"Mas, mengapa Ibu pergi? Aku kangen Ibu. Bukankah kemarin Ibu janji akan menungguku? Bahkan ia bilang kangen Arbi dan Sinta. Ibu curang, mengapa pergi tak bilang-bilang?"

"Sabar, Raya. Bagaimana aku bisa tenang menyetir jika kamu menangis terus?" kata suamiku sambil mengelus kepalaku. Aku sedikit tenang. Tetapi hatiku belum bisa menerimanya.

Tadi pagi Ibu mendadak jatuh, kemudian pingsan. Jiwanya tidak tertolong ketika dibawa ke rumah sakit, meninggalkan janji kangen kepadaku.

***

Kali ini aku pulang, untuk menemui Ibu untuk terakhir kalinya. Sepanjang perjalanan, kekalutan melandaku. Aku berusaha tegar, menerima apa yang telah terjadi.

"Tunggu aku Ibu, tunggu aku, aku akan segera datang di hadapanmu." kataku dalam hati sambil sesegukan.

Ketika tiba di rumah di mana aku dibesarkan dulu, ramai orang-orang bertandang. Saudara, kerabat, semua terlihat sendu. Aku berjanji tidak akan menangis.

"Baiklah, aku berusaha untuk tidak mengeluarkan air mata, demi Ibu." kataku dalam hati. Tapi apa yang terjadi? Air mata mengalir tak bisa kubendung, meski aku berusaha keras mencegahnya.

Ketika Bapak bilang, "Sudah, jangan menangis, doakan saja Ibu, ikhlaskan saja." Aku dengan susah payah untuk menahan air mata, meski perih hati ini.

Ibu terlihat tenang dan cantik, terpancar dari wajahnya. Telah bersih, suci.

Ada satu hal yang tidak aku hindari. Aku menyesal Ibu harus pergi terlebih dahulu, tidak sesuai keinginanku. Janji kangen belum tertuntaskan. Aku ingin Ibu masih ada di sisiku, bersamaku sekarang. Tetapi takdir berkata lain. Penyesalan ini, tak akan mengubah takdir.

Baiklah ibu, aku ikhlas. Di kehidupan yang baru, Ibu tetap abadi. Ibu sejatinya tak pernah pergi, hanya berada di tempat yang berbeda. Ibu tetap ada di hati, menyala dalam semangatku.

Semarang, 22 Desember 2023.

"Selamat Hari Ibu, untuk seluruh Ibu di Indonesia."

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H