Kamis (19/01) film “Istirahatlah Kata-Kata” pertama tayang kepada publik di bioskop. Kupang beruntung. Meski kota kecil, ia termasuk segelintir kota yang mendapat giliran pertama pemutaran film ini.

Mendengar kabar film yang meraih selusin nominasi dan penghargaan pada festival nasional dan internasional itu akan diputar di Kupang serasa seperti kepsek mendadak umumkan liburan seminggu di kala SD dahulu. Kegembiraan yang tak disangka-sangka. Tetapi dag dig dug jantung ini, cemas jika cuma segelintir yang datang menonton. Bagaimana jika penonton terbilang jari membuat pengelola bioskop memandang rendah selera film masyarakat Kota Kupang dan buntutnya kelak jika ada film 'nalar' lagi, Kupang dicoret dari target? Sungguh tak asyik jika bioskop di Kupang hanya akan menyuguhkan film bunuh-bunuhan, sundal bolong dan kerabat, atau cinta ngak-ngik-ngok.

Agar penonton berduyun-duyun seperti laron mendekati lampu, beta mengambil inisiatif mengadakan sayembara membuat puisi berganjar hadiah tiket nonton bagi lima orang pemenang. Harapannya dengan itu akan lebih banyak orang mendapat informasi dan berbondong-bondong datang menonton. Maka ketika tenggat lomba tercapai dan hanya satu puisi yang masuk, bertambah-tambahlah kecemasan beta. Syukurlah, pada pemutaran ketiga di hari pertama, pukul 19.00, penonton cukup banyak, hanya kursi barisan paling depan yang masih kosong

Beta kenal sebagian besar yang datang menonton. Umumnya kalangan aktivis, pengajar universitas, sastrawan dan pekerja seni. Ah, orang-orang ini hanya ingin menonton diri mereka tercermin dalam sosok Wiji Tukul. Beruntung, sudah duduk di dalam bioskop, wajah-wajah asing, separuh jumlah penonton banyaknya. Ditaksir dari tampang yang masih segar-segar sepertinya sebagian adalah mahasiswa (dan bukan aktivis dan penggiat seni), bahkan mungkin pelajar SMU. Puji segala dewa, kota ini mulai mengerem laju produksi alay.

Film diputar, beta coba menikmati. Sialnya, beberapa menit sebelum berakhir, kecemasan lain terbit bersama pertanyaan-pertanyaan. Apakah orang-orang suka? Bagaimana kesan mereka? Apakah film ini memiliki daya menggerakkan, mampu menginspirasi penonton untuk berbuat sesuatu bagi keadilan sosial dan demokrasi? Aneh juga, untuk apa beta kepo dengan tanggapan orang lain, ya?

Begitu film usai, beta buru-buru keluar untuk mencegat beberapa orang dari sejumlah latar belakang. Beta ingin tahu tanggapan mereka. Ternyata berwarna-warni responsnya.

Kalangan aktivis, yang terpaut jauh usia dari Thukul dan baru masuk gelanggang perjuangan ketika ruang demokrasi formal menganga, merasa kurang afdol tanpa tayangan Wiji Thukul berpuisi di tengah unjuk rasa atau di sela-sela rapat bersama buruh Sritex, persiapan pemogokan besar yang legendaris itu. Mereka berharap ada beberapa menit untuk tayangan barisan massa aksi, bendera merah berkibar-kibar, orasi-orasi mengutuk penindasan, dan jika bisa ada sedikit adegan bentrokan dengan aparat TNI (Di zaman Wiji bentroknya dengan tentara, coiii). Mereka bahkan merasa hatinya lebih bergolak haru oleh dialog-dialog antara Tjokro, Semaun, Alimin dan Sneevliet, juga oleh Lagu Internationale --mars kaum pergerakan sejak akhir 1800-an— di dalam film “Guru Bangsa: Tjokroaminoto” dibandingkan siulan Darah Juang Bu Pon di telepon.

Orang-orang awam (bukan aktivis dan bukan pekerja seni), seperti Ayu, perempuan mahasiswa (maaf, beta tidak suka gunakan kata-kata berjenis kelamin, seperti mahasiwa/i, pemuda/i, dll) menghendaki ada informasi lebih banyak tentang mengapa Wiji Thukul begitu istimewa di zamannya. Seberapa besar Thukul-effect bagi perlawanan terhadap Orde Baru? Seberapa mengancam sosok Wiji Thukul di mata bos-bos para serdadu? Tampaknya mereka tidak mendapatkannya di dalam film ini.

Ada juga yang bisa mengapresiasi pilihan Yosep Anggi Noen menampilkan masa pelarian Wiji Thukul. Sudut yang kreatif, kata mereka. Namun mereka pun memberikan catatan tentang kurang nendangnya ekspresi dan suasana kepanikan, ketakutan, kesepian, keterasingan dan teror yang dirasakan Wiji Thukul. “Masa sih reaksi Thukul seperti datar-datar saja waktu dengar kawan-kawannya di tangkap?” tanya retoris seorang dosen muda.

Beta sendiri merasa ada yang kurang pas dari film ini. Tetapi terlebih dahulu beta harus sampaikan apresiasi kepada produser, sutradara, penulis naskah, pemain dan para kru, serta tentu saja pengelola bioskop yang sudah menghadirkan film ini kepada publik. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, para aktivis yang telah berjasa menghidangkan ruang-ruang demokrasi yang kini kita nikmati bisa juga difilmkan sebagai movie. Biasanya paling mungkin berupa dokumenter. Tidak pernah disangka pula kelak film ini akan diputarkan di bioskop-bioskop komersil.

“Istirahatlah Kata-Kata” merupakan film nasional ketiga tentang kisah aktivis di dalam pangasingan yang beta tonton. Yang pertama “Soekarno”-nya Hanung (Bung Karno di dalam pembuangan di Bengkulu) dan yang kedua adalah film “Ketika Bung di Ende” (Bung Karno selama masa pembuangan di Ende).

Beta akan membandingkan “Istirahatlah Kata-Kata” dan “Ketika Bung di Ende.” Beta rasa tidak perlu mengikutsertakan “Soekarno”-nya Hanung yang gagal menampilkan kondisi psikologis aktivis dalam pembuangan (Soekarno-nya Hanung tampak enjoy saja dengan pembuanganya, riang gembira berpacaran dengan Fatmawati).

“Ketika Bung di Ende” dipenuhi dialog-dialog berkualitas dan idelogis, misalnya antara Asmara Hadi dengan Bung Karno. Asmara Hadi menanyakan bagaimana Bung Karno bisa mensintesiskan Marxisme dan religiositas. Bung Karno menjawab, “Marxisme-ku adalah Marxisme yang di dalamnya bergaung suara Tuhan.” Asmara Hadi pun menyimpulkannya sebagai Sosio-Demokrasi dan Sosio-Nasionalisme yang berlandaskan KeTuhanan (Pancasila sebagai Marxime berlandaskan Ketuhanan). Bahkan untuk lebih menghadirkan percakapan mendalam, Martin Paraja dihidupkan untuk bercakap-cakap meski sebentar dengan Soekarno. Martin Paradja adalah tokoh pemberontakan di atas Kapal Perang De Zeven Provincien (kapal Tujuh) tahun 1933, dan gugur di dalam pemberontakan itu. Film ini juga menunjukkan upaya Bung Karno mengorganisasikan kesadaran dan perlawanan lewat teater.

Di dalam “Istirahatlah Kata-Kata,” Yosep Anggi tidak menghadirkan kondisi Wiji Thukul yang mencemaskan kelanjutan perjuangan selama masa crack down. Percakapan antara dirinya dengan sejumlah kawan yang menampungnya pun sangat biasa. Sekadar 'rezim ini bangsat yang takut pada kata-kata'.

Memang, membandingkan Soekarno di Ende dan Wiji di Pontianak kurang adil. Di Ende Bung Karno sudah cukup jelas nasipnya, “hanya” dibuang, tidak akan dibunuh. Di Pontianak, Wiji tidak dapat memastikan bagaimana jika dia ditangkap, apakah sekedar dipenjarakan atau di-dor lalu dilempar ke dasar Kapuas.

Meskipun begitu, beta tidak percaya jika Thukul selama pelariannya tidak berusaha mencari tahu keberadaan kawan-kawan lain; menanyakan instruksi dari pimpinan –di luar pimpinan legal yang ditangkap— tentang langkah-langkah konsolidasi yang perlu dilakukan selama pelarian; atau bersama kawan-kawan yang menampungnya berdiskusi tentang perkembangan situasi dan merumuskan langkah-langkah menjaga kobar perjuangan.

Dalam keyakinan beta, momentum Istirahatlah Kata-Kata adalah adalah momentum mundur satu langkah, ketika tuntutan-tuntutan hening sejenak demi keselamatan. Mundur bukan berarti menyerah, bukan lari dari medan. Mundur adalah mengambil napas untuk berkonsolidasi, mengatur kuda-kuda untuk maju dua langkah. Menanggalkan watak tak kenal menyerah dari sosok Wiji Thukul selama di pembuangan justru membuat Wiji tidak alamiah.

Betul bahwa crack down 1996 menyebabkan banyak kader tiarap. Tetapi bukankah masih ada setidaknya 100 pimpinan dan anggota yang saat itu masih terkonsolidasi dan terus berjuang di bawah tanah? Beta yakin Thukul bagian dari itu. Sekurang-kurangnya ia berusaha mencari tahu kelanjutan perjuangan di Jawa dan tetap berdiskusi dengan sejumlah aktivis muda di Pontianak.

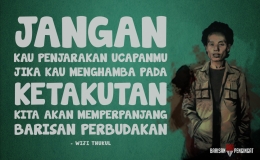

Thukul sendiri mengatakan demikian.:

"…

kelahiran tak mungkin dihentikan, tak mungkin

rindu kenangan kecemasan kuendapkan

keraguan, ketakutan kupisahkan

kugerakkan tanganku, kugerakkan pikiranku

aku membaca, menyalin, mendengar, aku bergerak

tak menyerah aku pada tipu daya bahasamu

yang keruh dan penuh genangan darah

aku menulis, aku menulis, terus menulis

sekalipun teror mengepung"

(Puisi di Kamar, 11 November 96)

Bagi para pejuang seangkatan Wiji Thukul, film ini mudah dinikmati karena mereka dibantu oleh pangalaman nyata akan saat itu. Tidak perlu sebuah film, sekadar poster Wiji Thukul dan rekaman suaranya pun mampu membawa mereka berkelana kembali ke masa kelam tapi heroik itu. Suka duka, ketegangan, romantika, bahkan bau tinta stensil, selokan pabrik, dan pengap kontrakan sempit di masa itu dapat dengan mudah hadir kembali bagi mereka. Tidak demikian halnya dengan generasi pemuda hari ini yang tidak pernah bisa membayangkan jika sekadar status gundah pada kekuasaan di dinding facebook bisa berujung pencidukan dan beberapa malam diinterogasi di Korem.

Tidak ada film yang bisa memuaskan semua orang. Karena itu, meski mengundang sedikit keluh dari penonton yang seleranya macam-macam, "Istirahatlah Kata-Kata" adalah upaya luar biasa untuk melawan lupa. Sekali lagi, angkat topi, salut untuk Yulia Evita Bhara, Yosep Anggi Noen, kru dan pemain. Semoga “Istirahatlah Kata-Kata” dapat melampaui sebuah movie. Semoga tumbuh mekar Wiji-Wiji baru, puisi-puisi pembebasan kembali menyemangati perjuangan pemuda dan rakyat di seantero negeri.

***

Published juga di blog pribadi: Coffee4Soul

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H