"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Kurang lebih, itulah bunyi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 C ayat 1 yang mengatur terkait pemenuhan hak dasar, yang dalam hal ini adalah hak mendapatkan pendidikan agar meningkatkan kualitas individu demi kesejahteraan umat manusia. Di pasal yang lain, tepatnya pasal 31 ayat 1 dan 2 juga dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Dari kedua pasal yang tercantum di dalam UUD 1945, menjelaskan bahwa secara konstitusional, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan hal ini menjadi salah satu tanggung jawab dari negara, selaku institusi yang menyelenggarakan program pendidikan untuk dapat memfasilitasi rakyatnya agar dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Bicara soal pendidikan, maka kita berbicara tentang sebuah proses fundamental untuk memanusiakan manusia. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sistematis yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian seorang manusia secara utuh. Pendidikan merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh negara karena pendidikan adalah suatu upaya yang secara sadar untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi yang berbudi pekerti luhur dan berintelektual dengan bertujuan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Di era modern ini, kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan umat manusia semakin lebih baik. Tuntutan persaingan sumber daya manusia (SDM) yang tinggi di zaman ini mengharuskan adanya pendidikan yang berkualitas dan berkompeten guna mewujudkan kualitas individual demi menunjang daya saing bangsa di tengah era globalisasi.

Namun, realitas berbicara sebaliknya. Pendidikan yang seharusnya dimaknai sebagai sebuah kebutuhan utama seakan dihiraukan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Narasi-narasi pesimistis yang terkesan merendahkan dunia pendidikan semakin marak bermunculan di media sosial.

Hal ini menjadi hal yang cukup ironis mengingat pendidikan adalah salah satu indikator dalam visi pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu yang memengaruhi kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan terhadap masa depan adalah aksesibilitas atau daya jangkau masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan seringkali dinilai sebagai barang yang cukup sulit untuk diakses oleh beberapa kalangan masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk di usia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah, jumlahnya sebanyak 2,96 persen. Selain itu, anak di pedesaan yang tidak atau belum pernah sekolah jumlahnya lebih tinggi dibanding mereka yang tinggal di perkotaan.

Di pedesaan 4,64 persen, dan di perkotaan 1,75 persen (data.kompas.id). Dari data ini, kita melihat bahwa masih terdapat presentase penduduk Indonesia yang belum dapat mengenyam pendidikan dan rasionya terbilang sangat kecil. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara penduduk kota dan desa dalam mengakses pendidikan.

Banyak variabel yang menjadi faktor terkait kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Salah satunya ialah biaya pendidikan yang semakin melambung tinggi. Biaya pendidikan ini adalah salah satu dari sekian banyak variabel berpengaruh cukup signifikan bagi kalangan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak. Bagi beberapa kelompok masyarakat, biaya pendidikan ini menjadi salah satu hambatan dalam mengenyam bangku pendidikan.

Hal ini tidak terlepas dari praktik kapitalisasi pendidikan yang semakin marak akhir-akhir ini. Biaya pendidikan yang terlampau mahal adalah hasil dari implementasi pendidikan yang dikapitalisasi membuat pendidikan tak ubahnya seperti barang dagangan yang bebas untuk diperjualbelikan.

Hal ini tak lepas dari konstruk pendidikan dewasa ini yang terlalu berorientasi pragmatis yang hanya terpaku pada menjawab kebutuhan pasar ketimbang pembentukan kepribadian manusia secara holistik. Model pendidikan seperti ini mengabaikan esensi utama dari pendidikan itu sendiri yakni bagaimana pendidikan dapat menjadi wahana dalam mengaktualisasikan potensi dirinya agar mampu menjadi individu yang dapat memberikan perubahan bagi lingkungan sekitar.

Selain itu, praktik kapitalisasi pendidikan hanya akan melahirkan kesenjangan antar kelas di tengah masyarakat. Ini dibuktikan dengan lembaga pendidikan swasta yang biasanya mematok tarif lebih tinggi cenderung mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik daripada lembaga pendidikan negeri atau yang disubsidi oleh pemerintah.

Hal ini, membuat ketimpangan antara masyarakat dengan kelas ekonomi diatas rata-rata yang biasanya diwakili oleh kaum menengah keatas dengan masyarakat dengan kelas ekonominya standar atau bahkan menengah kebawah dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Praktik yang membuat pendidikan seperti jasa yang diperjualbelikan ini sebenarnya tak lepas dari peran institusi negara selaku pemangku kebijakan lewat kementerian terkait. Salah satunya ialah kebijakan Perguruan Tinggi Nasional-Badan Hukum (PTN-BH) yang membuat banyak pro dan kontra dibalik kebijakan tersebut.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi penuh baik akademik dan non akademik untuk mengelola perguruan tinggi sendiri. Istilah PTN BH awal pertama muncul tertuang di UU No. 12 Tahun 2012 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan yang bermutu (Khanan, 2023).

Kebijakan PTN-BH ini sering disalahgunakan untuk menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada para mahasiswa secara sewenang-wenang yang berdampak cukup memberatkan kepada kalangan mahasiswa yang notabene berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah. Kebijakan yang penuh kontroversial ini di beberapa kampus, tetap dipertahankan dengan dalih biaya pembangunan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya, kebijakan yang tetap dipertahankan ini hanya akan melahirkan ketimpangan bagi para mahasiswa dalam mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas.

Masalah terkait biaya pendidikan yang semakin mahal bukan hanya dirasakan pada sektor pendidikan tinggi saja karena pada sektor pendidikan dasar dan menengah pun juga ikut merasakan dampak dari kebijakan kapitalisasi pendidikan ini. Ini menunjukkan, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan masih belum serius dalam menjalankan salah satu amanat konstitusi yakni mewujudkan pendidikan inklusif yang terbuka bagi semua orang (education for all). Padahal, jika kita lihat lagi, pendidikan adalah salah satu hak manusia yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas diri.

Oleh sebabnya, pendidikan harus bersifat inklusif, artinya pendidikan harus bisa didapatkan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Setiap individu terlepas dari latar belakang identitas yang berbeda baik itu suku, agama, ras, gender, kelas sosial dan kondisi tertentu, semuanya harus mendapatkan kualitas pendidikan yang berkeadilan.

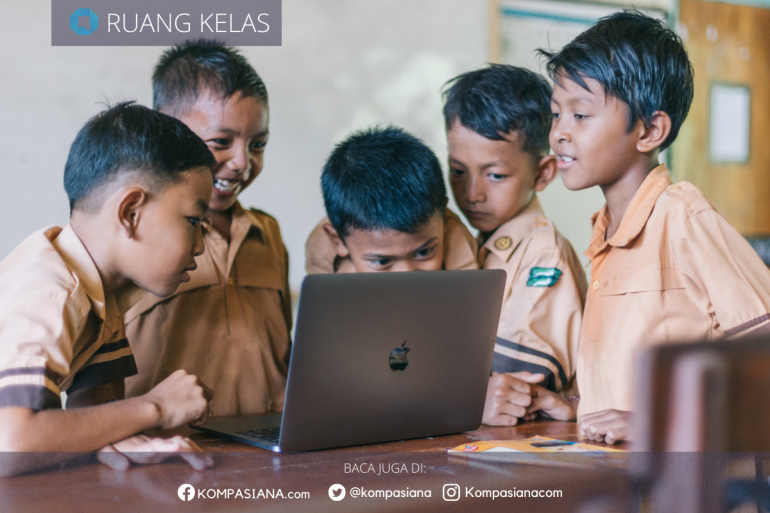

Selain faktor biaya pendidikan yang semakin meningkat, ada faktor lain yang membuat pendidikan inklusif agaknya cukup sulit untuk digapai yakni pemerataan akses fasilitas pendidikan yang persebarannya belum merata. Fasilitas pendidikan adalah hal yang cukup urgen dalam rangka sebagai penunjang bagi peserta didik mendapatkan pendidikan.

Data menyebutkan di tahun ajaran (TA) 2023-2024, terdapat 121.011 ruang kelas SD yang rusak berat, 27.121 ruang kelas SMP yang rusak berat, 10.692 ruang kelas SMA dan 5.690 ruang kelas SMK yang rusak berat (Kemendikbud). Data ini mengungkapkan terkait dengan fasilitas pendidikan yang kurang mendukung.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2023) menjelaskan bahwa fasilitas pendidikan yang kurang mendukung, berpengaruh kurang baik terhadap semangat dan motivasi peserta didik dalam mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menjadikan faktor sarana pendidikan menjadi salah satu faktor krusial yang harus diperhatikan dalam rangka memastikan layanan pendidikan bisa terjangkau dengan baik oleh semua orang. Sarana pendidikan yang memadai juga merupakan salah satu aspek dari pendidikan inklusif yang harus mampu untuk terpenuhi.

Oleh sebabnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang mampu diakses oleh semua kalangan adalah hal yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Biaya pendidikan yang tinggi dan fasilitas pendidikan yang belum merata adalah beberapa faktor dari sekian banyak faktor yang belum mendukung untuk terlaksananya pendidikan inklusif.

Masih banyak hal lain yang membuat konsep pendidikan inklusif belum benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, upaya untuk merealisasikan pendidikan inklusif perlu melibatkan banyak pihak. Baik itu pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan juga masyarakat sipil sebagai pihak yang merasakan dampaknya kebijakan.

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Dengan komitmen bersama, pendidikan yang inklusif dapat menjadi sarana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial, di mana setiap peserta didik dapat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Pemerintah dalam hal ini dapat menetapkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, termasuk regulasi yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Ini termasuk peraturan yang memfasilitasi akses ke sekolah bagi peserta didik tanpa memandang latar belakang apapun termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, pemerintah harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program pendidikan inklusif. Ini termasuk pendanaan untuk sekolah inklusif seperti pembebasan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu atau program-program lain yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan.

Peran dari masyarakat dalam hal ini, dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan inklusif, baik melalui keterlibatan dalam komite sekolah, advokasi kebijakan, atau partisipasi dalam kegiatan yang mendukung pendidikan bagi semua peserta didik.

Dan juga, keluarga dapat memainkan peran penting dalam mendukung anak-anak mereka, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, agar dapat bersekolah dan belajar dengan baik. Keluarga juga perlu mendukung anak-anak mereka dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan sosial di lingkungan yang inklusif.

Di usia kemerdekaannya yang menginjak usia 79 tahun, pendidikan harus menjadi aset masa depan pembangunan bangsa. Di dalam indikator Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Bappenas di tahun 2019, salah satunya ialah bagaimana mewujudkan pemerataan pendidikan yang dapat memberikan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing SDM di era global ini.

Oleh karenanya, pendidikan bukan hanya dimaknai secara sederhana sebagai sarana dalam mencetak tenaga kerja yang produktif saja, namun pendidikan haruslah dimaknai sebagai usaha bangsa dalam menciptakan manusia-manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dalam menciptakan sebuah perubahan positif bagi bangsa ini di masa yang akan datang.

Pendidikan memiliki kekuatan dahsyat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, karenanya menjadi hak bagi setiap warga negara untuk dapat menikmatinya. Pendidikan bukanlah milik sekelompok orang, tetapi miliki semua orang (Sholihin, 2015). Selain itu, pendidikan menurut seorang pemikir pendidikan kritis asal Brazil, Paulo Freire, pendidikan harus mampu membentuk kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat (conscientization).

Pada akhirnya, pendidikan inklusif adalah cita-cita dari bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI