Kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda memiliki catatan kelam dalam sejarah Indonesia, tak terkecuali di kota kecil bernama Rangkasbitung. Praktik-praktik bengis khas kolonialisme terjadi di kota ini. Tanam paksa misalnya. Rakyat ditekan untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai hasil bumi, tapi pemerintah kolonial Belanda meminta rakyat untuk menyerahkan hasil bumi tersebut dengan cuma-cuma. Atau ketika mereka sedang beruntung, pemerintah kolonial Belanda akan membelinya walaupun dengan harga yang sangat rendah.

Semua kebengisan Belanda terekam oleh sebuah karya sastra yang kelak mendunia. Dicetak dalam berbagai bahasa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Multatulilah pengarangnya. Seorang Belanda yang justru diagung-agungkan namanya oleh bangsa kita saat ini. Bukan tanpa alasan, lelaki bernama asli Eduard Douwes Dekker dengan berani memamerkan kebegisan bangsanya sendiri terhadap rakyat Indonesia. Ia bahkan mengecam dan cenderung membangkang terhadap kebijakan yang dibuat oleh bangsanya.

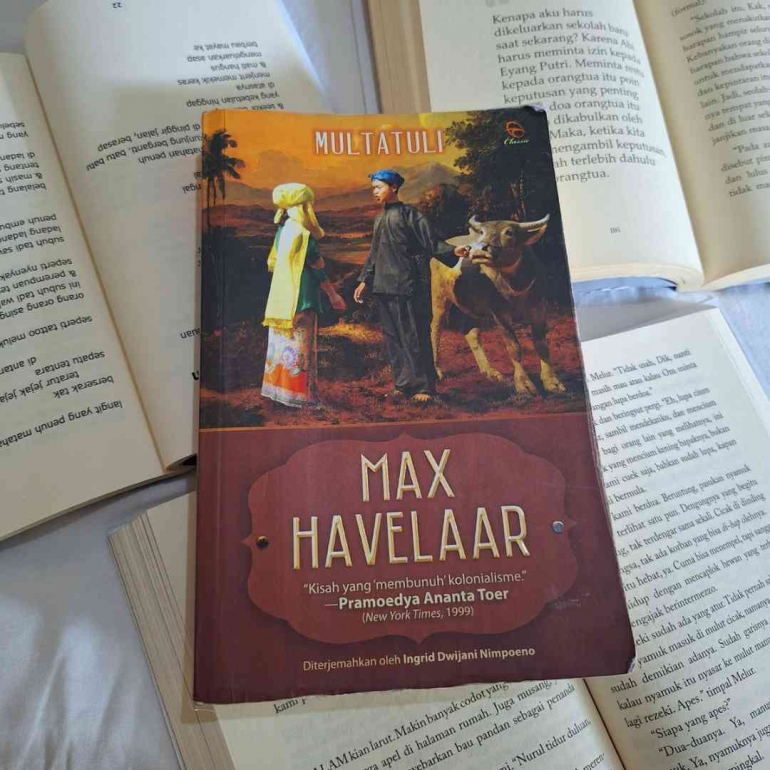

Melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar, Multatuli lantang melawan kebijakan bangsanya sendiri. Tidak seperti tokoh Belanda lain yang terkenal bengis dan tiada ampun terhadap pribumi, Multatuli justru berada dipihak pribumi yang tertindas.

Keturunan Belanda yang memiliki ide-ide radikal lahir di Amsterdam, 2 Maret 1820. Eduard merupakan anak dari seorang kapten kapal. Sedari kecil dia hidup di lingkungan keluarga yang berpendidikan.

Dilansir dari Kompas.com, pria Belanda yang pernah dikeluarkan dari sekolah datang ke Indonesia (Hindia Belanda saat itu) pada tahun 1838. Ia bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai sipil. Kemudian Eduard diangkat menjadi asistem residen di Ambon pada 1851 sebelum akhirnya ia dipindahkan ke Lebak pada tahun 1857.

Momen di mana Eduard datang ke Indonesia bertepatan dengan krisis ekonomi yang dialami kerajaan Belanda di Indonesia, sehingga pemerintah Belanda menerapkan tanam paksa. Hal ini bertentangan dengan hati nurani Eduard.

Max Havelaar secara garis besar merupakan catatan buruk pemerintah Hindia Belanda. Multatuli menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana bangsanya bertindak semena-mena terhadap pribumi.

Pada masa penjajahan Hindia Belanda di Kabupaten Lebak, terdapat banyak perlakuan buruk terhadap penduduk pribumi, seperti penindasan politik, eksploitasi ekonomi, dan pembatasan kebebasan individu. Penduduk setempat sering kali dipaksa untuk bekerja sebagai buruh paksa di perkebunan-perkebunan milik Belanda dengan kondisi kerja yang sangat keras dan upah yang minim.

Selain itu, ada juga kebijakan-kebijakan yang merugikan seperti sistem tanam paksa, yang memaksa petani untuk menanam tanaman komersial seperti nilam tanpa mendapatkan keuntungan yang layak. Perlakuan buruk ini menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap penduduk lokal.

Pemerintah kolonial Belanda memanglah bengis. Mereka dalang dari semua penderitaan yang dialami oleh masyarakat pribumi. Akan tetapi, penguasa lokal lebih bengis dan cenderung bersifat busuk. Mereka mengamini perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyatnya sendiri. Penguasa lokal mendukung praktik tanam paksa! Hal ini pula yang dikecam oleh Multatuli dalam Max Havelaar.

Kebusukan para penguasa lokal di kabupaten Lebak tergambar dengan sangat jelas dalam Max Havelaar. Multatuli memamerkannya dengan sangat fulgar. Berikut beberapa kutipan yang menggambarkan kebusukan para penguasa lokal dalam novel Max Havelaar:

- "Lagi pula, Verbrugge, orang-orang di Lebak menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan cara yang mengerikan."

- "Bupati memaksa penduduk untuk bekerja di sawahnya tanpa bayaran."

- "Akan kukatakan kepadamu: semua laporan itu palsu! Karena orang yang harus bekerja untuk Bupati jumlahnya tiga kali lipat daripada jumlah yang diizinkan dalam peraturan mengenai hal semacam itu, dan mereka tidak berani menyebut ini dalam semua laporan itu."

- "Banyak anggota keluarga dan pelayan pejabat pribumi yang muncul dalam daftar gaji, padahal mereka sama sekali tidak ikut serta dalam penanaman padi. Jadi, mereka memperoleh keuntungan dengan mengorbankan orang-orang yang benar-benar bekerja. Mereka juga memiliki sawah-sawah secara tidak sah, padahal sawah-sawah itu hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang ikut menanam."

- "Demang Parang Kujang adalah menantu laki-lakinya... Tapi, bukan Demang itu saja yang mengambil hati Bupati dengan memeras uang serta barang dari penduduk miskin,..."

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat terlihat jelas betapa busuknya mental korup para pejabat pribumi. Memalsukan laporan administratif. Kroni-kroni pejabat pribumi bahkan menggunakan kedekatannya dengan bupati untuk meraup keuntungan.

Dinasti politik juga tergambar oleh beberapa kutipan di atas. Jabatan rendahan pribumi diisi oleh keluarga atau kerabat dari sang bupati.

Pemerintahan pribumi, dalam hal ini Bupati memang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai perantara antara pemerintah kolonial Belanda dengan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mencari seseorang yang bisa dijadikan boneka.

Bupati Lebak pada saat itu, Raden Adipati Karta Natanegara menjalankan perannya sebagai boneka dengan baik. Dia tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Dia ikut memeras rakyatnya. Mengeksploitasi lahan pertanian milik rakyat.

Multatuli mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kesewenang-wenangan Karta Natanegara setibanya di Lebak. Multatuli kemudian melaporkan hal tersebut kepada pemerintahan pusat melalui surat rahasia yang dikirimkannya. Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditindak lanjuti.

Eduard Douwes Dekker diberhentikan dari jabatannya akibat tuduhan terhadap Karta Natanegara. Dia kemudian kembali ke Eropa dan menulis Max Havelaar.

Max Havelaar terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1860. Novel ini terus mengudara. Berbagai kalangan membacanya, hingga sampailah buku ini di tangan para aktivis Belanda. Kaum liberal di Belanda kemudian bereaksi dengan melakukan demonstrasi. Mereka mengecam agar kerajaan Belanda menghentikan praktik kerja rodi berupa tanam paksa di wilayah koloninya.

Gerakan masif yang dilakukan oleh para aktivis di negara oranje itu tidak sia-sia. Berbagai literatur mengatakan bahwa Max Havelaar dan protes kaum liberal di Belanda menjadi cikal bakal lahirnya politik etis di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda coba membayarkan hutang-hutang mereka kepada pribumi dengan cara memberikan pendidikan (walaupun hanya unntuk kalangan elit).

Politik etis atau politik balas budi kemudian memberikan kesadaran kepada tokoh perjuangan kemerdekaan akan sebuah kemerdekaan melalui pendidikan yang diembannya. Para tokoh bangsa yang berpendidikan tersebut pada akhirnya semakin lantang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya Indonesia dapat merdeka.

Melihat runtutan peristiwa dari mulai terbitnya novel Max Havelaar, protes-protes para aktivis di Belanda, hingga lahirnya politik etis, Pramudya Ananta Toer menjuluki novel Max Havelaar sebagai 'kisah yang membunuh kolonialisme.'

Hal yang menarik untuk disoroti bagi saya adalah sikap para penguasa lokal. Sikap serakah yang dimiliki mayoritas pejabat saat ini ternyata merupakan warisan dari pejabat-pejabat di masa lalu. Dan begitupun dinasti politik. Di zaman dulu, bupati dan posisi jabatan-jabatan di bawah atau diatasnya diisi oleh orang-orang yang masih terikat kekeluargaan atau pun kekerabatan. Di era sekarang? Ah, sudahlah. Kita sama-sama tahu!

Sebagai warga asli daerah yang menjadi latar dari novel Max Havelaar, saya masih bisa melihat praktik dinasti politik di sini. Dua puluh tahun terakhir jabatan tertinggi di kabupaten Lebak diisi oleh ayah dan anaknya. Sang adik dari bupati sebelumnya kini sedang diproyeksikan maju dalam pilkada nanti.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H