Menjadi penulis memang bukan pilihanku. Aku hanya terjebak dan hanyut dalam bacaan yang selama ini telah kutanam dalam pikiranku. Aku mengasup bacaan sedemikian banyaknya. Entah kapan aku mulai menyukai membaca lalu gaya-gayaan menuangkan kembali apa yang saya baca ke dalam tulisan. Apakah saat menjadi jurnalis sebuah buletin himpunan mahasiswa program studi ataukah malah sebelumnya, yaitu saat aku jatuh cinta dengan Nining, pacar sekelasku di SMA.

Memang aku tak paham kapan mulai suka menulis. Tapi kata Nining, tulisanku sangat bagus. Saat itu ada secuil keraguan atas pujian yang dilontarkan Nining. Mungkin saat itu ia menyenangkan hatiku atau sebaliknya memang benar adanya. Nyatanya setelah memuji tulisanku itu, Nining malah terpikat dengan temanku yang sekarang menjadi anggota parlemen.

Agak limbung juga aku melupakan Nining, untunglah dengan menulis aku menjadi terhibur. Kupikir benar juga keputusan Nining untuk tidak memihak pada asmaraku. Sebab apa yang bisa kuberikan pada Nining jika mengurus diri sendiri saja saat itu tak menentu. Apalagi menjadi penulis pemula bukanlah harapan sorang perempuan sebagai pendamping hidup, termasuk Nining. Kukira begitu adanya.

Tapi sekarang, setelah dua puluh tahun kutekuni profesi menulis, rasanya aku pantas berbangga diri. Sebab tak hanya menjadi penulis, aku pun memiliki sebuah usaha penerbitan buku yang sekaligus memiliki mesin-mesin percetakan. Jadi tak hanya melayani cetak buletin, majalah serta buku saja. Aku juga bisa melayani kebutuhan dalam hal cetak undangan pernikahan, cetak kalender, kartu nama, kop surat serta kebutuhan jasa periklanan. Lumayankan?

Semua berawal dari kegigihanku dalam menulis. Serta pesan Nining usai merayakan kelulusan SMA, "Kudo'akan semoga kamu menjadi penulis hebat dan aku bisa memperoleh bukumu lengkap dengan tanda tanganmu."

Jujur, sebenarnya saat itu aku sedikit berontak, dalam hatiku berkata, "Bukankah jika kau menjadi istriku akan mudah mendapatkan bukuku? Apalagi tanda tanganku, atau kau masih ragu bahwa aku akan menjadi penulis besar?"

---- ****** ---

"Jika besok kau masih menulis tentang tokoh panutan kami, maka jangan salahkan kami jika berbuat yang lebih keras lagi" sebuah ancaman keluar dari mulut seseorang yang pagi ini menggeruduk kantorku.

Entah bahasa mana yang membuat mereka tersinggung. Sebagai penulis, aku hanya membuat tulisan politik yang masif. Tulisan yang bisa saja serba kebetulan atau memang benar adanya. Bukankah strategi dalam politik selalu berubah-ubah? Lalu dimana letak kesalahanku jika aku harus memihak salah satu kelompok yang terlibat dalam friksi politik? Tak ada kawan dalam politik bukan? Tapi, ya sudahlah, mereka sering menyalahkanku, mengeroyok dan mengancam setiap kali tulisanku dimuat di koran atau media lainnya.

Mungkin mereka tak memahami bahwa sejak negara ini ada, penulis selalu menerima curahan peristiwa dari berbagai sumber. Bahkan banyak penulis yang mampu memanipulasi apapun untuk berbagai kepentingan. Misalnya menulis seorang tokoh publik yang selalu membohongi diri sendiri agar nampak kebaikannya. Lalu menjadi panutan, menjadi idola dan akhirnya memiliki jabatan politik.

Kusadari mungkin tulisanku mulai terpengaruh oleh kelompok yang kebetulan kuikuti dan berseberangan dengan kelompok lainnya. Namun setiap kali aku keluar dari frame yang kuanggap tidak sesuai itu, hatiku selalu diketuk-ketuk untuk kembali. Misalnya aku pernah menulis tentang pengeroyokan kelompok tertentu pada sebuah penyelenggaraan adat budaya daerah. Saat itu ingin kubelokkan tentang pengeroyokan sebuah kelompok yang merasa terganggu dengan sebuah kegiatan tertentu. Tapi, aku tak sanggup. Aku tulis apa adanya. Memang realitanya begitu.

Maka, tak ayal esok hari kantorku digeruduk beberapa orang dengan membawa sekarung emosi serta berwajah sangar.

"Bukankah kau manusia? Kau tahu etika? Kau punya panutan beradab?" pekikku saat menghadapi mereka.

"Sudah diam kau setan! Kau mau dibakar atau dirajam?" kata pentolan mereka.

"Waduh, nggak ada pilihan lain nih?" kucoba menenangkan diriku yang sebenarnya mulai keder.

"Pokoknya, jika besok kau ulangi lagi, kami akan datangkan massa lebih banyak lagi, ingat itu setan!" pentolan mereka mengancam lagi dan untungnya lekas berbalik badan.

Aroma kebencian mereka masih memenuhi ruangan kantorku. Buku-buku serta bahan percetakan morat-marit diobrak-abrik mereka. Beberap gelas serta piring yang biasa dipakai karyawan ikut menjadi korban. Pecah dan terserak di lantai. Untung tak ada yang terluka. Untung lagi aku tak disiksa mereka.

---- **** ----

"Hallo, benar dengan penulis Mahar Sinaga?" seseorang di ujung telepon mencoba bertanya tentang diriku. Aku sudah paham, ini pasti beda dengan biasanya. Sebab orang yang biasa pesan percetakan akan langsung diterima oleh karyawan customer service.

"Bapak sedang keluar kota, silahkan meninggalkan pesan" sahutku berpura-pura menjadi karyawan.

"Ini siapa?" balas penelepon penasaran.

"Saya karyawan disini pak, apa ada pesan untuk bapak?" sahutku meyakinkan.

"Tolong diberitahukan pada bapak Mahar Sinaga, bahwa besok ada tamu dari anggota parlemen pusat. Nanti sore ada utusan yang akan memantau kondisi sekitar, tolong diterima dengan baik." urai penelepon serius.

"Baik, nanti kami sampaikan pesan ini ke bapak. Hanya begitu saja pak?"

"Sementara itu saja. Terima kasih. Tutttt....tuuut...tuuut."

"Hemmm, ada apalagi ini ya?" gumamku seraya menutup gagang telepon.

---- **** ----

"Kau masih ingat aku?" tanya perempuan itu.

"Kau Nining kan?" aku mencoba menebak paras perempuan di depanku.

"Aku menepati janjiku, mana bukumu, aku minta tanda tanganmu nanti" sahutnya dengan suara yang berwibawa. Aku menjadi agak rikuh. Orang yang pernah kucintai ini begitu anggun. Ia menjadi orang besar. Ia masih menggetarkan sudut hatiku.

Kami terlibat percakapan di ruang tamu. Beberapa karyawan yang kupercaya ikut serta dalam pertemuan itu. Intinya suami Nining akan mengundurkan diri dari anggota parlemen pusat dan meminta tolong kepadaku untuk menjadi tim sukses pencalonan bupati di daerahku.

"Ini kan masih lama Ning?" selidikku.

"Memang, tapi apa salahnya jika mengenalkan profil bapak sejak sekarang?"

"Kau sendiri tak tertarik jadi anggota parlemen di daerah?" godaku.

"Gampang bisa diatur, nanti saja" balas Nining ringan.

Entah mengapa aku seperti tersihir, menuruti apa keinginan Nining. Seperti ada desir yang pernah kurasakan saat SMA dulu. Apalagi Nining memberi jaminan keamanan yang sempat kuutarakan padanya. Kantor sekaligus rumahku menjadi sebuah obyek penting bagi Nining yang akan menjadi istri kandidat bupati.

Sejak saat itu, aku menulis semakin berani. Menohok kelompok lawan yang kebetulan juga berseberangan dengan suami Nining. Tak ada ancaman. Tak ada penyerbuan, juga pengerusakkan kantorku. Aku merasa aman. Seluruh amunisi tulisanku membabi buta. Kukorek, kutelanjangi, dan kuhitamkan profil lawan. Riwayat-riwayat yang tak disukai masyarakat kuangkat sedemikian rupa. Aku menjadi penulis yang ditunggu-tunggu ulasannya. Pembaca menjadi terbelah. Ada yang terpengaruh tulisanku. Mempercayai hasil iklan kampanye serta berbagai produk-produk yang dicetak dari percetakanku.

Aku terus mengerjakan pesanan kandidat calon bupati. Uang muka mengalir ke rekeningku. Nining berjanji akan menambah terus biaya kampanye tersebut, asalkan suara suaminya merangkak naik. Aku mulai percaya janji-janji Nining tentang biaya susulan. "Ah, daripada menunggu biaya susulan kenapa tak memakai biayaku dulu?" batinku bersemangat. Maka, menjelang batas kampanye usai biaya yang kugelontorkan pun semakin besar. Kata Nining ada pengaruh signifikan dalam perolehan suara. Hasil survei bahkan jauh diatas angin.

"Aku menang" pekikku sendiri. Saat kemenanganku memuncak, tulisanku banyak dibaca. Suasana berpihak padaku. Keuntungan diprediksi juga meledak. Sepertinya perhitungan politik ini sudah masuk. Semua tulisanku gencar memuja suami Nining sebagai kandidat terbaik dan tentu menjatuhkan lawan politik.

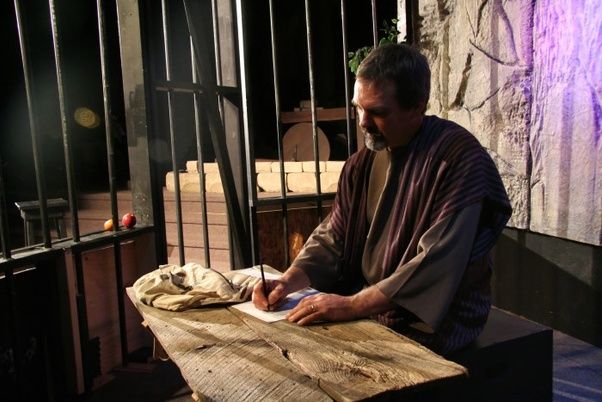

Tapi na'as, aku tertangkap basah sedang berduaan dengan Nining di suatu hotel. Kelompok lawan mencium kedekatanku dengan Nining. Aku terpedaya angin yang meniup sekam sehingga terbakar kembali. Api cinta itu membara, membakar seluruh kehormatanku. Mengoyak tulisan-tulisanku serta menenggelamkanku pada lembah yang pekat. Aku tak paham, antara dijebak atau memang aku tak kuasa melawan hasrat. Aku juga kehilangan gagasan menulis. Tanganku lemas. Jemariku hanya mampu memegang jeruji besi.

"Aku disel" gumamku lirih pada suatu malam di sudut sel terisolasi. Berita dari petugas sipir (penjaga penjara) mengatakan bahwa Bupati terpilih dari partai yang selama ini menjadi bulan-bulanan melalui tulisanku. Bupati terpilih itu adalah suami baru Nining. Aku telah dibohongi Nining bahwa sebenarnya ia telah bercerai, dan mantan suaminya itulah yang ia jadikan umpan kepadaku. Aku juga begitu bodoh percaya terhadap uang muka biaya kampanye, nyatanya biaya yang telah kukeluarkan malah amblas diterpa kekalahan.

Saat ada kunjungan perdana Bupati terpilih ke lembaga pemasyarakatan, hatiku seperti tertusuk penaku sendiri. Pedih dan semakin gelap. Aku teringat kata orang kepercayaanku, "Menulislah untuk pembaca, bukan untuk penguasa, tak ada kawan dalam politik, semua hanya kepentingan."

MALANG, 13 Agustus 2020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H