Menurut Webster's American English, mitos adalah (1) narasi atau wacana legendaris yang menjelaskan suatu keyakinan atau fenomena (2) orang atau hal yang bersifat imajiner.

Versi bahasa Inggrisnya: "Myth: (1) legendary narrative explaining a belief or phenomenon (2) imaginary person or thing".

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitos didefinisikan sebagai "cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib".

Nah, tampaknya konteks bahasan artikel ini lebih dekat dengan pemaknaan versi Webster's American English Dictionary alih-alih dengan versi KBBI yang terkesan lebih sempit.

Ada banyak mitos seputar penulisan. Terutama mitos yang membunuh mimpi para calon penulis atau penulis.

Lima (5) mitos utama pembunuh mimpi (dreamkiller) tersebut adalah sebagai berikut:

Mitos pertama: Menulis itu hanya bakat

Jika ada yang mengatakan seperti itu, percayalah, ia hanyalah orang pesimis, putus asa, atau orang yang tidak tahu apa-apa tentang kepenulisan.

Alfred Nobel, seorang inventor dinamit dan pengusaha kaya raya asal Swedia yang mendonasikan seluruh kekayaannya untuk dijadikan hadiah tahunan untuk penghargaan Nobel dunia, pernah berkata, "Success is 10% inspiration and 90% perspiration."

Sukses atau keberhasilan itu terdiri dari 10% persen inspirasi atau ilham dan 90 persen keringat (baca: kerja keras).

Demikian juga dengan menulis. Bolehlah kita katakan bahwa keberhasilan menulis itu terdiri dari 10 persen bakat sementara selebihnya yakni 90 persen adalah hasil upaya atau kerja keras.

Itu juga yang diyakini para penulis kawakan, termasuk mentor menulis Andreas Harefa.

Almarhum kakak saya, Khaeruddin AR, yang jebolan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI), dan juga penulis merangkap wartawan dan editor, semasa hidupnya sering membimbing rekan-rekan kuliahnya yang juga ingin jadi penulis seperti dirinya.

Di era 90-an, dengan nama pena Khar, banyak artikel atau cerpen kakak saya yang dimuat di media ibu kota saat itu. Terutama untuk spesialisasinya yakni artikel budaya Betawi atau cerpen Betawi. Dari beliau juga, saya mengenal para penulis cerita Betawi kawakan seperti Firman Muntaco dan S.M. Ardan.

Ada beberapa rekan yang dibimbingnya, yang menurut cerita kakak saya, yang tidak berbakat menulis. Boleh saja mereka kuliah di fakultas sastra, namun, untuk kemampuan menulis, itu hal yang berbeda lagi. Saya mengenal mereka, karena sering hilir-mudik datang ke rumah untuk berkonsultasi dengan kakak saya.

Sebagian dari mereka sukses juga akhirnya memuatkan tulisan di surat kabar. Terutama yang punya kemauan kuat. Salah satunya Bang Halasan. Si abang dari Medan ini, menurut kakak saya, ingin betul sukses jadi penulis, karena ingin kaya dan tidak ingin malu pulang ke kampung halamannya tanpa membawa apa-apa.

Sayangnya, selepas wafatnya kakak saya pada usia muda, yakni 30 tahun, pada 1993, tidak ada lagi kontak dengan rekan-rekan yang dibimbingnya itu.

Itu satu contoh.

Contoh lain adalah pengalaman saya sendiri ketika membimbing seorang kawan sekolah saya yang ingin juga mencicipi lezatnya honor menulis.

Saya sendiri sudah menulis sejak masa Sekolah Mengah Pertama (SMP) pada era 90-an.

Saat itu, di harian sore Suara Pembaruan, tiap Ahad, ada rubrik Humor. Dengan tulisan humor singkat, sekitar 4-6 baris, honornya enam ribu rupiah per tulisan. Rata-rata per pekan, ada 5-6 tulisan humor saya dimuat. Alhasil, sudah 30-36 ribu rupiah saya dapat dalam sepekan.

Jumlah sebesar itu sudah cukup untuk membiayai kursus bahasa Inggris saya di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris di Jakarta yang tarifnya 30 ribu rupiah per bulan. Dengan kurs dolar Amerika Serikat yang masih dua ribu rupiah, saat itu masih banyak camilan atau barang yang dapat dibeli seharga 25 rupiah, cukup makmurlah saya untuk ukuran pelajar SMP.

Ada beberapa rekan saya yang kepincut ingin menulis. Mulailah mereka belajar menulis.

Saat itu kami belum mengenal komputer apalagi laptop, yang ada mesin (ke)tik. Agak payah awalnya membimbing mereka yang bahkan untuk tata bahasa dasar saja belum paham.

Namun, dengan kerja keras, salah seorang dari mereka berhasil juga dimuat tulisannya. Mustakim, namanya. Ia senang betul saat tiga tulisan humornya dimuat sekaligus. Sangat lumayanlah untuknya yang anak seorang pemilik warung kecil.

Hal-hal serupa selanjutnya, bertahun-tahun kemudian, saya temui ketika saya mulai menjadi trainer (pelatih) atau motivator kepenulisan.

Alhasil, apa yang saya tuliskan ini bukanlah sekadar teori atau hasil lamunan melantur yang tak tentu juntrungan, namun sudah berdasarkan pengalaman empiris yang, meminjam istilah komedian Tukul, merupakan "kristalisasi keringat" dan pengalaman saya selama 30 tahun menulis.

Mitos kedua: Menulis itu sulit

Sewaktu saya masih aktif di Forum Lingkar Pena (FLP), suatu organisasi penulis berskala nasional, tepatnya menjadi pengurus cabang DKI Jakarta pada periode 2005-2007, saat membimbing para anggota baru, banyak keluhan mendasar dari mereka, seperti "menulis itu pasti sulit ya, apa mungkin saya bisa?" atau "saya suka membaca tapi ingin sekali menulis, lalu apa mungkin tulisan saya bagus?"

Pertanyaan yang kurang lebih sama juga muncul ketika saya dan teman-teman penulis mengadakan roadshow pelatihan kepenulisan untuk anak dan remaja dhuafa di kawasan pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, biasanya saya mengadakan simulasi menulis cepat. Para peserta diminta memikirkan satu ide selama sekian menit, dan diminta menuliskannya dalam beberapa kalimat dalam waktu sekian menit. Atau, sebagai variasi, saya minta mereka amati sekeliling mereka, dan tuliskan apa saja mengenai yang terlintas di pikiran mereka.

Tekanan batas waktu atau tenggat (deadline) akan memaksa otak bekerja ekstra, mengerahkan kemampuan terbaiknya. Inilah yang mendasari adanya teori the power of kepepet, kekuatan tak terduga di saat adanya kesulitan yang menghadang. Itulah yang diperlukan untuk menghajar mental block atau writer's block dalam menulis.

Lagipula, berdasarkan penelitian, kebanyakan orang rata-rata hanya mengaktifkan sepuluh persen kinerja otaknya untuk berpikir. Nah, para jenius dunia seperti ilmuwan Albert Einstein atau musikus Wolfgang Amadeus Mozart konon persentase kinerja otaknya lebih dari persentase itu.

Back to laptop, terlepas dari apa pun hasilnya, intinya, menulis itu tidak sulit sepanjang diusahakan. Sejatinya, sulit atau mudah hanya masalah pikiran kita saja. Sama seperti rasa takut.

Mendiang Arswendo Atmowiloto, sang novelis Keluarga Cemara dan Imung, dalam buku legendarisnya berjudul Mengarang Itu Gampang (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1982) banyak memberikan tips menulis gampang. Antara lain, membiasakan menulis setiap hari, terlepas dari apa pun kesibukan kita.

Sejak pertama kali membaca buku MIG, yang merupakan koleksi pribadi kakak saya yang wartawan dan editor, tips rutin menulis itu mulai saya praktekkan. Sayang sekali koleksi itu ikut hancur karena banjir bandang Jakarta yang menimpa rumah orang tua saya pada 2007.

Rutinitas menulis itu juga yang dianjurkan oleh Mohammad Diponegoro, salah seorang sastrawan Indonesia, dalam sebuah buku teknik menulisnya Yuk, Nulis Cerpen Yuk! (Shalahuddin Press, Yogyakarta, 1985).

Menurutnya, rutinitas dan pengulangan kebiasaan itu yang akan memunculkan "jin ifrit" dalam diri kita, yang menggerakkan insting atau intuisi otomatis kita.

Contohnya, jika kita terbiasa mengetik, maka "jin ifrit" itulah yang membimbing jemari kita mengetik dengan akurat, meskipun kita mengetik sembari ngobrol atau menonton TV. Demikian juga dengan menulis. Alah bisa karena biasa.

Baca Juga: Komentar Basa-basi, Salahkah?

Mitos ketiga: Menulis itu harus berbobot

Sekali lagi, percayalah, jika ada yang mengatakan itu, mungkin ia oknum penulis senior yang ingin menjatuhkan mental seorang calon penulis atau penulis baru.

Farid Gaban, seorang jurnalis dan penulis senior, menuliskan catatan ringannya setiap hari di harian Republika pada akhir 90-an. Nama rubriknya adalah Solilokui, artinya "perbincangan dengan diri sendiri", yang diserap dari bahasa Inggris "soliloquy". Sinonim lainnya adalah "senandika".

Isi rubrik itu cerita ringan yang kadang dikaitkan dengan kondisi sosial politik saat itu, yang di akhir era kekuasaan Orde Baru.

Gus Dur, seorang budayawan Indonesia yang kemudian menjadi presiden negara ini, di kolomnya pada majalah Tempo di era 80 sampai 90-an, juga sering menuliskan hal-hal receh yang dibungkusnya dengan humor dan kerap dikait-kaitkannya dengan kritik terhadap kekuasaan Orba.

Gus Dur yang penggemar sepak bola bisa dengan enteng menganalisis strategi catennacio-nya tim nasional Italia yang disangkutpautkan dengan cerita keseharian di rumahnya dan strategi budaya menghadapi represi Orba saat itu.

Sementara itu, cerita-cerita lucu yang diposting Raditya Dika di awal 2000-an di blog pribadinya pada akhirnya mengantarkannya menjadi seorang penulis dan komedian tunggal (stand-up comedian) terkemuka saat ini.

Menulis yang berbobot tidak selalu identik dengan menulis artikel politik atau hal-hal serius tentang filsafat atau keagamaan. Hal-hal receh pun, jika dikemas baik dan elok, akan dinilai berbobot juga nantinya.

Lantas, haruskah kita menulis yang berbobot?

Berbobot itu relatif, bermanfaat itu pasti. Itulah patokannya.

Mitos keempat: Menulis itu harus netral dan berimbang

Siapa bilang?

Yang berpendapat demikian tampaknya menganggap menulis itu hanya pekerjaan jurnalis atau wartawan yang memang terikat pada prinsip cover both sides, berimbang dalam menulis.

Bahkan seorang jurnalis atau wartawan seperti Najwa Shihab dan Goenawan Mohammad pun punya hak untuk menulis buah pikiran atau pendapat pribadinya secara bebas dalam bentuk esai.

Dalam genre kepenulisan, esai adalah bentuk tulisan yang memungkinkan seseorang menuangkan isi kepala dan isi hatinya secara leluasa, tanpa harus khawatir dituding tendensius atau berpihak. Kecuali oleh orang-orang yang awam atau kurang banyak membaca.

Goenawan Mohammad (GM) yang seorang jurnalis dan pendiri majalah Tempo dikenal dengan esai-esai briliannya bertajuk Catatan Pinggir yang telah diterbitkan berseri-seri berdasarkan kumpulan esai mingguan di majalah yang pernah dibredel di era Orde Baru tersebut.

Jika ada yang masih saja cupet berpikir bahwa menulis itu harus netral dan berimbang, cobalah perluas wawasan dengan membaca Catatan Pinggir dan banyak bahan bacaan lainnya.

Dalam kerangka jumud seperti itu, esai-esai GM dan Gus Dur di majalah Tempo semasa Orba, dan juga esai Amien Rais di rubrik Resonansi harian Republika jelang Reformasi '98, yang dicatat sejarah sebagai penggerak perubahan, mungkin sudah dianggapnya "sampah peradaban".

Keluasan wawasan akan membuat kita tidak berpikir seluas tempurung kelapa yang mengungkung kita, dan membuat penilaian sempit sebatas batok kelapa tersebut alih-alih seluas isi batok kepala kita sebagaimana semestinya.

Mitos kelima: Menulis itu bukan mengompilasi dan harus berdasarkan data primer

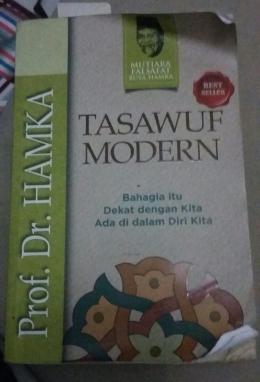

Jika ada penulis atau Kompasioner yang berpendapat bahwa menulis itu bukanlah mengompilasi dan harus berdasarkan data primer, barangkali harus belajar memperluas wawasannya dari Hamka, salah seorang sastrawan besar Indonesia yang juga mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang telah menghasilkan puluhan buku dengan mahakarya Tafsir Al-Azhar dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.

Hamka, tepatnya Prof. Dr. K.H. Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), dalam pengantar tetralogi Tasawuf Modern, menuliskan, "...Kita pertautkan di sana dan di sini. Kita rekat dengan pemikiran sendiri. Kita kumpulkan kata si anu dan si fulan, lalu kita namai dia tulisan kita laksana perkataan Imam Fakhruddin Al-Razi yang masyhur, 'Tidaklah ada yang kita dapatkan selama umur kita ini selain dari mengumpulkan kata si fulan dan si anu'. Kalau mengumpulkan dan mempertautkan sudah boleh dinamai tulisan, kalau memasukkan pemikiran dan penderitaan kita sendiri itu barang sedikit sudah bernama gubahan, maka bolehlah pembaca sebut 'Tasawuf Modern' ini gubahan atau tulisan kita."

Mengumpulkan dan menautkan, sebagaimana perkataan Hamka tersebut di atas, sejatinya adalah mengompilasi. Terlarangkah itu dalam menulis? Tidak, hanya orang snobbish dan picik yang berpandangan demikian.

Lantas, haruskah hanya data primer yang diperbolehkan sebagai data tulisan?

Come on, Bro, penulis itu bukan jurnalis. Meskipun banyak penulis yang juga jurnalis, dan jurnalis yang merangkap sebagai penulis, namun tiada larangan untuk mempergunakan data sekunder bahkan tersier dalam menulis, sepanjang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan argumentasinya kokoh.

Apakah Anda hanya mau menggunakan data primer untuk validitas tulisan?

Itu tentu terserah preferensi Anda, dan tergantung pada jenis tulisan yang Anda garap, apakah karya ilmiah, opini, esai, sketsa, atau sekadar catatan harian.

Dalam hal ini, yuk banyak membaca, agar Anda bisa membedakan sejauh mana perlu dan pentingnya data primer untuk tulisan Anda.

Sebagai panduan, salah satu pujangga besar Indonesia, William Surobrordus Rendra, yang kemudian setelah mualaf menjadi Wahyu Sulaiman (WS) Rendra, dalam pidatonya saat penganugerahan Anugerah Sastra Akademi Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta pada 1975, mengatakan, "Dalam ilmu silat, tidak ada nomor dua; dalam ilmu surat tidak ada nomor satu."

Itulah rujukan kita sebagai penulis.

Akhirul kalam, apa pun mitos yang ada seputar kepenulisan, buanglah segala mitos yang membelenggu, menulislah dengan bahagia, karena, sebagaimana kata Buya Hamka, bahagia itu dekat dengan kita; ada di dalam diri kita. Dan tulisan yang dibuat dengan hati yang bahagia, dengan segenap potensi terbaik dalam diri kita, niscaya akan menyentuh hati jua dan bermanfaat adanya.

Jakarta, 10 Mei 2020

Baca Juga: Takjil dan Kata-kata Salah Kaprah dalam KBBI dan "Ambyar", Warisan Didi Kempot untuk Bahasa Indonesia

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H