Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip oleh BBC tentang tren intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor) yang terjadi selama beberapa tahun menunjukkan bahwa periode 2010-2020 disebut sebagai 'dekade penuh bencana' bagi Indonesia. Puncaknya terjadi pada 2019 dengan jumlah hampir 4.000 peristiwa bencana dan didominasi oleh bencana banjir.

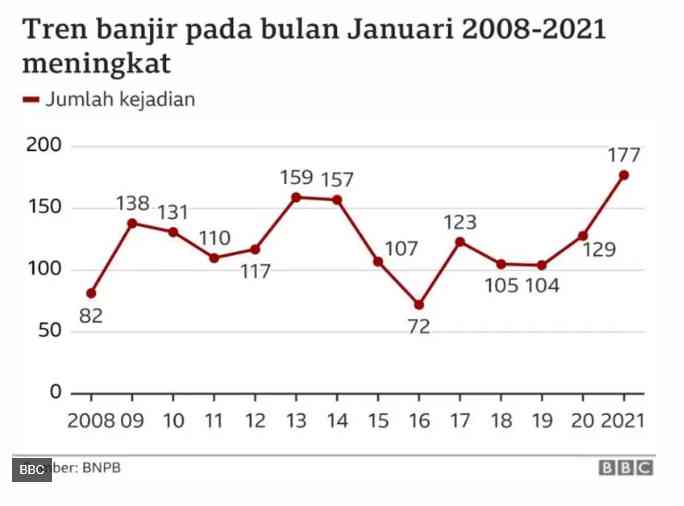

Tren kejadian bencana banjir pada bulan Januari dari 2008-2021 diketahui mencapai puncaknya pada 2021 dengan 177 jumlah kejadian atau 48 kejadian lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Cuaca ekstrem yang memicu peningkatan curah dan intensitas hujan tinggi sering disebut sebagai biang keladi. Namun, sangat jarang yang mau menyebut kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sebagai penyebabnya. Mitigasi bencana mungkin sudah dilakukan, tapi kalau tidak ada solusi yang menyentuh akar masalah ya buat apa?

Bencana hidrometeorologi itu berbeda dengan bencana vulkanis dan tektonis. Bencana hidrometeorologi dan dampaknya erat kaitannya dengan ulah manusia yang mengakibatkan krisis iklim. Dan salah satu dampak dari krisis iklim adalah cuaca ekstrem.

Krisis iklim sudah jadi isu krusial yang tidak lagi menjadi perdebatan di kalangan pakar. Ia juga telah menjadi concern di kalangan masyarakat berbagai negara, terutama generasi milenial dan Z.

Mengutip dari The Conversation, kajian awal tahun 2020 di Indonesia menunjukkan dari 110 responden generasi Z yang disurvei, lebih dari 80% memiliki kesadaran iklim yang tinggi.

Kesadaran iklim yang tinggi di kalangan anak-anak muda juga tak lepas dari paparan media sosial, terutama akun-akun LSM, aktivis atau influencer lingkungan yang mereka ikuti.

Aktivisme digital tentang isu-isu lingkungan pun jamak kita temukan di media sosial. Mulai dari ajakan untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan hingga penandatanganan petisi daring.

Meski kesadaran iklim menunjukkan tren positif di kalangan anak muda, sayangnya kesadaran ini lebih banyak berada di ranah personal, belum menjadi kesadaran kolektif yang punya daya desak kuat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Malah, masih banyak masyarakat Indonesia yang denial terhadap isu lingkungan. Sampai-sampai dalam survei global disebutkan kalau tingkat kesadaran krisis iklim masyarakat Indonesia relatif rendah. Persentase penyangkal krisis iklim di Indonesia juga termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, setelah Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi dan Meksiko.

Lalu, apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran iklim di Indonesia padahal aktivisme mengenai isu ini juga semakin gencar dilakukan?

1. Kaum Anti Sains

Alih-alih mengurainya dengan pendekatan sains, pemikiran sebagian masyarakat Indonesia terkait bencana alam masih sering dikaitkan dengan mitos atau azab Tuhan.

Bencana banjir, misalnya, bukannya dilihat pakai kacamata ekologis, malah dihubungkan dengan maraknya peredaran dan konsumsi minuman keras (bukan es batu ya, maksudnya).

Sebagai umat beragama, kita meyakini bahwa bencana alam juga termasuk bagian dari kuasa Tuhan.

Agama memang berguna sebagai pengingat agar kita senantiasa menjaga diri untuk tidak berbuat kerusakan dan pengingat untuk sabar serta tawakal atas ketentuan-Nya. Namun, hal-hal terkait mitigasi bencana hidrometeorologi dan solusi atas krisis iklim mesti dijawab dengan pendekatan saintifik.

Kaum denial dan anti sains menganggap krisis iklim adalah takdir karena bumi makin tua dan kita seharusnya pasrah saja.

Mungkin mereka lupa bahwa Tuhan menyuruh manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan, tidak serakah dan membuat kerusakan serta mewanti-wanti akan akibatnya jika kita lalai dari tanggung jawab tersebut.

Dan krisis iklim inilah contohnya.

Kita yang membabat hutan, membuang sampah di sungai, merampas ruang terbuka hijau atau area konservasi untuk membangun gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, hotel dan real estate. Ketika kebanjiran, kita juga yang ribut. Menyalahkan cuaca, menyalahkan pemerintah.

2. Pemberitaan Isu Lingkungan dan Krisis Iklim di Media

Melalui framing atau pembingkaian peristiwa, media dapat membentuk pemahaman publik terkait akar masalah dan kompleksitas krisis iklim lewat pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan sehati-hari.

Sayangnya, pemberitaan isu lingkungan dan krisis iklim di Indonesia kerap terbentur oleh sejumlah hambatan yang sifatnya struktural dan sistemik, seperti kurangnya pengetahuan jurnalis tentang isu lingkungan dan krisis iklim, biaya peliputan yang mahal, model bisnis yang digunakan oleh media hingga tersandera kepentingan pengiklan dan investor.

Jangankan menulis artikel investigasi atau analisis lingkungan yang mendalam, kritis dan utuh, menulis yang singkat saja sulit karena kurangnya pengetahuan terkait isu tersebut.

Alih-alih mengulas dan mengaitkan dengan masalah krisis iklim, deforestasi atau hal lain yang lebih kompleks dan mendalam, liputan bencana banjir seringkali hanya berkutat pada deskripsi peristiwa dan opini pejabat publik serta tanggapan masyarakat.

Akhirnya, publik lagi-lagi hanya tahu kalau banjir di suatu daerah terjadi karena cuaca ekstrem, hujan berhari-hari atau sungai meluap.

Mengutip dari Remotivi, contoh pembingkaian isu lingkungan yang baik dapat kita temukan di beberapa media internasional.

Al-Jazeera membingkai perubahan iklim sebagai peristiwa yang lebih berbahaya dari konflik karena menyebabkan banyak penduduk tersingkir dari tempat tinggalnya.

The Guardian mengubah penyebutan "perubahan iklim" (climate change) menjadi "darurat iklim/krisis iklim/gangguan iklim" (climate emergency/climate crisis/climate breakdown) dan "global warming" menjadi "global heating" dalam semua artikelnya karena dirasa lebih akurat dalam menggambarkan situasi yang sedang terjadi.

Media Brazil tidak memberi tempat bagi pandangan pihak-pihak yang masih mempertanyakan kebenaran krisis iklim. Pandangan ilmuwan, organisasi lingkungan dan PBB adalah sumber-sumber utama dalam pemberitaan mereka. Hasilnya, kesadaran publik tentang krisis iklim meningkat drastis.

3. Kesenjangan Akses Informasi dan Pengetahuan

Isu lingkungan dan krisis iklim di Indonesia merupakan unpopular issue yang pemberitaannya dianggap tidak menjual sehingga mudah dan cepat tenggelam oleh pemberitaan lain. Popularitasnya kalah dengan isu-isu politik (apalagi di tahun-tahun jelang pesta demokrasi lima tahunan), hukum dan ekonomi.

Kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi yang beragam juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan mengenai isu lingkungan dan krisis iklim.

Masyarakat yang berpendidikan, kelas menengah ke atas atau kaum milenial dan gen Z urban lebih mungkin memiliki kemudahan akses, baik itu lewat pendidikan formal, bergabung dengan komunitas atau mengonsumsi informasi dan terlibat aktivisme digital di media sosial.

Mereka punya modal pendidikan tinggi, gawai yang canggih, akses internet, literasi digital yang lebih baik dan modal lain yang membuat mereka lebih mudah dalam memahami bahkan berpartisipasi dalam gerakan peduli lingkungan.

Sementara bagi masyarakat pedesaan atau daerah terpencil, miskin, tidak berpendidikan dan kelompok underprivileged lainnya, isu lingkungan dan krisis iklim adalah sesuatu yang asing dan jauh bagi mereka. Padahal merekalah kelompok yang rentan dan paling banyak dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Menerjemahkan isu lingkungan dan krisis iklim ke dalam bahasa yang lebih merakyat dan inklusif juga tidak mudah.

Wasana Kata

Tingginya tingkat pengetahuan dan kesadaran iklim generasi muda telah membawa perubahan dalam gaya hidup mereka. Meski baik, hal ini masih berupa kesadaran personal yang belum memiliki pengaruh kuat untuk mendorong pengarusutamaan isu lingkungan dan krisis iklim dalam pembuatan kebijakan publik.

Selain itu, secara keseluruhan, tingkat kesadaran iklim masyarakat Indonesia tergolong rendah dibandingkan masyarakat negara lain.

Media punya peran untuk membentuk pemahaman yang benar agar masyarakat tidak lagi gagal paham atau terjebak sesat pikir terhadap isu ini.

Perlu juga untuk mengimbangi aktivisme digital dengan aktivisme luring yang lebih dekat dengan masyarakat akar rumput agar isu lingkungan dan krisis iklim tidak sekadar menjadi concern kelompok berprivilese tertentu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H