KEBANGKITAN China telah mengubah kita semua, terutama di Asia Tenggara, menjadi sejarawan yang amatir.

KEBANGKITAN China telah mengubah kita semua, terutama di Asia Tenggara, menjadi sejarawan yang amatir.

Percaya atau tidak, inisiatif "One Belt One Road (OBOR)” yang dicanangkan Presiden Xi Jinping berakar di masa lalu.

Keanggunan, retorika dan tentu saja substansi dari acara megah, "Belt and Road Forum for International Cooperation" pekan lalu di Beijing tidak akan dapat dipahami jika Anda memilih untuk mengabaikan sejarah.

Hidup seperti kita yang berada di bawah "ketiak" China, membuat orang-orang Asia Tenggara tidak memiliki pilihan lain kecuali belajar lebih banyak tentang Middle Kingdom.

Mengingat kuatnya fokus maritim dalam OBOR, penting juga untuk memahami tantangan yang berubah-ubah di lautan China, yang membentang dari kekuasaan dinasti Han, Tang dan Ming hingga masa anti asing yang menakutkan dari dinasti Qing Manchu.

Dalam kaitan ini, “The Sea and Civilization: a Maritime History of the World" karya Lincoln Payne setebal 744 halaman memberikan suatu gambaran hebat tentang bagaimana peradaban besar menghadapi tantangan di lautan.

Menelusuri pasang surutnya keterlibatan China dalam maritim, saya berhasil mendapatkan lima poin penting.

Pertama, tidak adanya konsistensi yang jelas dalam hubungan China dengan negara Asia Tenggara. Lebih dari berabad-abad, hal itu telah berubah dari ketertarikan besar terhadap isolasionisme, yang terkadang terjadi dalam jarak beberapa tahun.

Menyaksikan kecepatan armada Ming yang hebat di bawah pimpinan Admiral Zheng He (1405-1433), secara tidak terduga justru berhadapan dengan ketatnya larangan perdagangan luar negeri.

Artinya adalah bahwa kita tidak dapat bergantung pada kepentingan jangka panjang China di wilayah kita.

Hal ini mengarah pada poin kedua saya, sejarah telah membuktikan bahwa para pemimpin China mudah terganggu ketika stabilitas internalnya terancam. Mengingat ukurannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan semacam itu telah menguras dana negara dalam jumlah sangat besar dan konstan.

Rentannya situasi di wilayah perbatasan utara dan barat China serta adanya ancaman pemberontakan dari para petani, mengharuskan dilakukannya kesiapan militer yang terus-menerus, hingga menguras sumber daya lebih banyak.

Oleh sebab itu, keberadaan aparat kepolisian selalu dibutuhkan, dan ini tidak berubah dari dulu bahkan hingga kini di era Xi Jinping.

Ketiga, pentingnya fungsi-fungsi strategis dari sungai-sungai di China, yang telah lama menjadi bagian penting dari konektivitas internal, keamanan domestik dan perdagangan, telah banyak memberikan kekuatan.

Selama berabad-abad, sungai-sungai besar seperti sungai Yangtze, Mutiara dan Kuning, telah dikembangkan untuk irigasi, mencegah banjir dan kemudahan transportasi.

Sebuah jaringan kanal dan jalur air domestik telah dibangun, hingga menyatukan negara. Yang paling terkenal adalah Grand Canal, menghubungkan bagian Selatan yang subur akan pertaniannya dengan bagian utara yang gersang di sekitar Beijing.

Contoh kanal yang kurang dikenal namun sesungguhnya fenomenal adalah Kanal Lingqu sepanjang 36,4 kilometer yang dibangun dengan mengorbankan nyawa yang luar biasa banyaknya selama selama Dinasti Qin dari 219-214 SM.

Jalur strategis ini menghubungkan lembah Sungai Yangtze dan Sungai Mutiara, serta menyediakan sarana untuk perjalanan dengan kapal dari Chang'an (ibu kota dinasti kuno) menuju Guangzhou, yang jaraknya lebih dari dua ribu kilometer.

Untuk Kepentingan kita, penting untuk diingat bahwa tingginya tekanan aktivitas di sungai telah mengabaikan besarnya kebutuhan mengembangkan industri perkapalan laut yang kuat dan terhalangnya perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara selama berabad-abad.

Keempat, di era sebelum munculnya mesin uap, pelayaran harus mengikuti angin musim yang sangat penting.

Di musim dingin, ketika daratan lebih dingin dari pada air, angin musim Timur Laut akan bertiup dari China dan bagian selatan Jepang, lalu akan berbalik pada musim panas, saat daratan menghangat sehingga membuat daerah dengan tekanan lebih tinggi dan juga hujan deras dari Selatan.

Sehingga, angin musim akan menentukan jadwal waktu berlayar dan memastikan kerangka waktu tertentu untuk rute perdagangan antara China dan Asia Tenggara.

Sementara angin musim di seberang Samudra Hindia sulit dipastikan, artinya para pelancong yang berharap bisa mencapai pantai Malabar yang kaya, terpaksa harus menunggu di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara untuk peralihan arah angin, sehingga memperlambat rute perdagangan antar Asia.

Hal ini menyuburkan kehidupan di sepanjang Asia Tenggara oleh para pedagang China yang harus tinggal selama beberapa bulan sebelum mereka kembali ke pelabuhan Guangzhou dan Quanzhou.

Pandai berdagang

Pandai berdagang

Penting untuk dicatat bahwa para pedagang China ini tidak pernah berusaha untuk menduduki dan memonopoli pelabuhan yang mereka kunjungi. Mereka berdagang, menetap dan kemudian berlayar kembali.

Ini sangat berbeda dengan orang-orang Portugis, Belanda, dan Inggris yang kerap menggunakan senjata api untuk menguasai perdagangan.

Memang, orang-orang Hokkien adalah penikmat keuntungan paling besar selama abad ke-11 dan ke-12 di bawah Dinasti Song Selatan yang sangat mendukung perdagangan yang saat ini berbasis di Hangzhou.

Mengasah kemampuan mereka dalam navigasi dan berdagang, mereka telah tumbuh dengan kesiapan menguasai perjalanan perdagangan di negara-negara Asia hingga Afrika Timur dan Teluk Persia.

Pada akhirnya, para pemikir China, terutama penganut Konfusius, telah menentang keras perdagangan tersebut.

Di dalam catatan sastra, para penganut Konfusius dengan sinis menyatakan, ”Para Bangsawan itu memahami suatu kebenaran, orang kecil hanya tahu keuntungan.”

Dengan demikian, ketika para kelompok terpelajar Konfusius dan Mandarin memegang kekuasaan, seperti di masa sebagian besar Dinasti Ming, dan mengendalikan akses ke Kaisar, maka aktifitas perdagangan dan diplomasi pun mengalami masa sulit.

Perlu dicatat juga bahwa ajaran Buddha (agama dari luar dan tersebar lewat laut) juga menjadi tantangan besar bagi ortodoksi dan dominasi konfusianisme. Ketegangan antara ajaran Buddha dan Konfusianisme pun telah memicu ketidapercayaan dan terkadang, menjadi alasan untuk menghancurkan perdagangan Laut Selatan.

Pada abad ke-9 dan 10, perdagangan antara China dan India berkembang pesat. Di saat yang sama, para kaum terpelajar religius dan para biksu justru bergerak maju mundur di antara latar belakang pembelajaran Buddha, Nalanda di sungai Ganges, dan China yang memberikan perkembangan besar di Asia Tenggara, terutama di wilayah perdagangan Sumatera, yakni Sriwijaya yang memiliki kitab suci dan artefak suci untuk dikirim ke China.

Meskipun begitu, para penganut Konfusius mengritik keras masuknya barang-barang mewah seperti kayu cendana, cengkeh, tempurung kura kura dan cula badak. Mereka menganggap barang-barang tersebut tidak bermanfaat.

Biasanya, sutra dan keramik buatan China tidak cukup untuk membayar pembelian barang dari negeri orang. Sementara uang logam tembaga telah diekspor dalam jumlah besar untuk membayar pembelanjaan negara, hingga memicu inflasi dan menjadi momok bagi perekonomian negara tersebut.

Dengan demikian, keliru jika menganggap bahwa China pasti akan menjadi negara hegemoni global, atau hegemoni regional.

Kekaguman kami saat ini atas kekuatan pertumbuhan China terkait langsung dengan tidak kompetennya pemerintahan Donald Trump.

Xi Jinping merupakan puncak dari pemimpin global yang tenang, bermartabat, dan selalu menyadari skala tanggung jawabnya. Trump, sebaliknya, tidak lebih dari bintang TV yang dipaksakan.

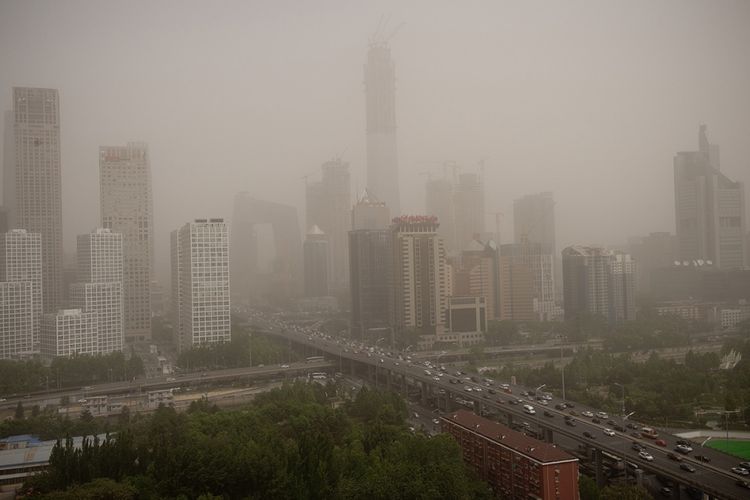

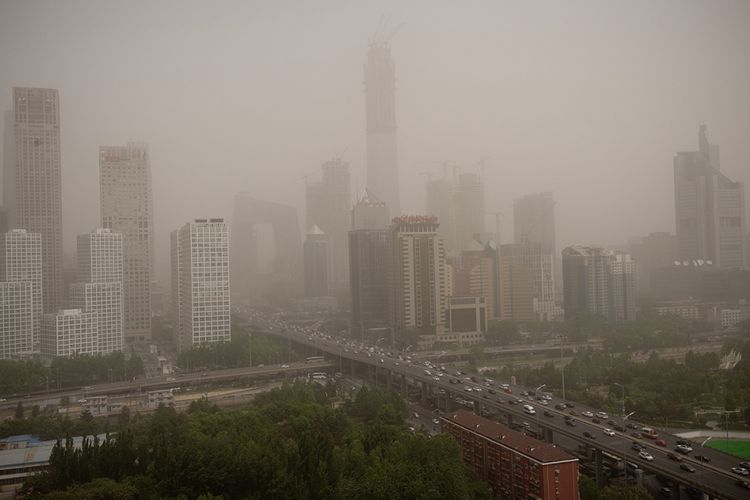

Secara terpisah, meskipun China memiliki pencapaian di sektor infrastruktur seperti jalan tol, rel kereta api, pelabuhan dan kota-kotanya yang mempesona, namun ini hanyalah sebuah potret belaka.

Kenyataannya yang mendasar dari negeri ini adalah masyarakatnya suka berutang, sangat tidak kompeten dan “over-built”, yang bakal bisa hancur oleh “gempa” dalam demografisnya sendiri, seperti kebijakan One Child yang mulai menimbulkan dampak negatif selama beberapa dekade dan mengakibatkan pertumbuhan penduduk China mulai menurun'

Advokat terbaik yang memiliki argumen yang mengherankan namun sangat masuk akal atas hal ini adalah mantan Kepala Biro New York Times Shanghai, Howard French, dalam bukunya berjudul "Everything Under the Heavens: How The Past Helps Shape China's Push for Global Power".

Dalam bukunya ini, French memberikan penjelasan yang sangat bagus tentang kesengsaraan demografi yang nyaris tersembunyi.

Inti poin yang dituliskan French adalah bahwa China telah menyia-nyiakan keuntungan dari demografisnya. Tingkat kelahiran (diproyeksikan ada di level 1,51 persen pada 2020) telah turun di bawah tingkat penggantian manusia.

Sebaliknya, tingkat rata-rata usia (empat puluh sembilan tahun pada 2050) malah tumbuh dengan cepat.

Artinya, China akan menjadi tua sebelum menjadi kaya dan sumber daya yang dimiliki malah diperlukan untuk merawat para manula (berusia di atas 65 tahun) yang diproyeksikan mencapai 329 juta penduduk pada 2050.

Jumlah itu setara dengan gabungan dari populasi Prancis, Jerman, Jepang dan Inggris hingga akan melemahkan kapasitasnya dalam melakukan proyek-proyek internasional.

Jadi, konferensi OBOR mungkin akan membuat China terlihat seperti raksasa yang sedang naik daun. Namun, mari kita juga tidak melupakan fakta bahwa China sesungguhnya memiliki kelemahan tersembunyi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H