Saya salah satu mahasiswanya yang terpukau dengan kata-katanya ketika itu—bahkan terkadang hingga sekarang. Namun, ada yang luput dosen saya sadari bahwa yang dikatakannya saat itu hanya relevan untuknya—karena dia sudah menjalani fase itu—dan tidak untuk kami, para mahasiswanya.

Bagi saya, apa yang beliau katakan tak lebih dari fungsinya berbagi pengalaman—bukan sebuah doktrin kontrol di masa depan.

Kenapa saya katakan demikian? Karena lepas kuliah, saya masih memilih bekerja layaknya kebanyakan orang. Rupiah demi rupiah dikumpulkan—entah untuk membutuhi kebutuhan atau membeli keinginan.

Setidaknya itu sebelum saya tahu bahwa bekerja tak melulu dengan menghadirkan tubuh dan pikiran monoton delapan jam sehari tapi bisa juga sedikit santai-santai—alih-alih ketawa-ketiwi—dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi diselingi scrolling itu dan ini dan ngopi tak cukup sekali.

Dengan kata lain, setidaknya saya jadi tuan untuk waktu yang saya buat sendiri.

Last but not least: menikah.

Mungkin sebagian besar orang berpikir menikah adalah "keharusan"—setidaknya banyak orang yang dibuat stres dengan perkara ini.

Dulu saya pun begitu. Dulu saya juga menilai, memang apa lagi yang seorang puan lakukan setelah bekerja—dan setelah pas waktunya—selain menikah lalu punya anak (yang boleh jadi tak cukup satu atau dua)?

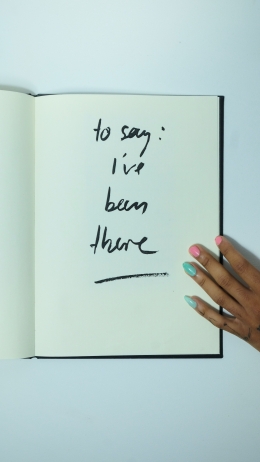

Percayalah, saya juga pernah berada di fase insecure berpikir soal menikah ini. Tanpa saya sadar ternyata masa depan justeru saya percayakan pada standar "apa kata orang"—alih-alih tahu apa itu feminisme dan apa pula yang (baca: para penganutnya) diperjuangkan.

Hingga pada akhirnya, saya memaksa diri saya untuk belajar bahwa urusan perkara menikah tak hanya soal seksual, mental dan finansial—melainkan menemukan orang yang "tepat".

Seseorang yang bagi saya tak cuma harus setia (baca: monogami), dan bertanggung jawab namun juga bisa saling isi-saling melengkapi; seseorang yang tak sekadar jadi sahabat, ayah namun juga layaknya saudara laki-laki untuk saya: yang akan memuji saya jika saya benar dan tak segera menghakimi ketika saya salah.

Seseorang yang sama rasa terhadap apa yang dirasa, yang jika saya bisa melakukannya, dia tak keberatan pula melakukan hal yang sama.

Dulu pemahaman saya soal akan menjadi apa di usia 25 dan bagaimana menjalaninya masih samar terlihat bagi saya—karena saya tanpa sadar masih dicekoki pemahaman dari siklus hidup kebanyakan orang: sekolah-bekerja-menikah.

Padahal banyak yang perlu dipertimbangkan untuk diperjuangkan, banyak pula mimpi yang ingin sekali diwujudnyatakan.