Lantas, siapakah common people itu? Mereka adalah anggota kelas menengah, menengah-bawah, dan bawah yang termasuk sebagai blue-collar workers. Digambarkan sebagai pekerja keras, mereka terjebak dalam degradasi ekonomi karena pemerintah meninggalkan mereka. Ditinggalkan dan dilupakan atas nama kemajuan ekonomi.

Kedua, masalah ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, defisit neraca perdagangan, dan capital flight dipandang memiliki win-lose outcome. Konsep trade-off? Buang ke laut! Ideologi ini memandang bahwa common people selalu kalah dalam sistem ekonomi global. Sementara, mereka yang dipanggil elit/establishment terus diuntungkan dan menggerogoti sebagian besar kue ekonomi.

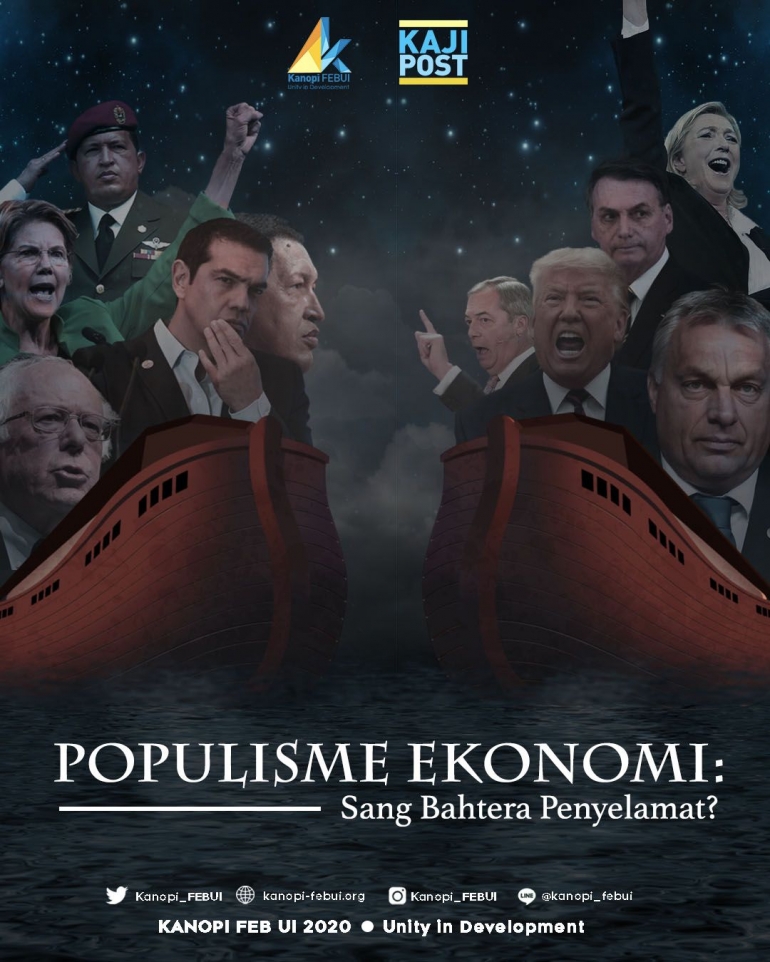

Berbicara soal elit, populisme ekonomi kiri maupun kanan memiliki musuh bersama; perusahaan multinasional. Namun, musuh utama kedua kubu berbeda. Populisme kiri menganggap orang kaya dan perusahaan besar sebagai biang kesenjangan sosial-ekonomi. Sementara populisme kanan mengambil masyarakat luar negeri dan elit politik global sebagai perebut kemakmuran bagi blue-collar workers.

Ketiga, natur ideologinya anti-pasar. Sistem ekonomi pasar bebas, baik domestik maupun global, dianggap melayani kepentingan kaum elit. Sehingga, peran aktif pemerintah sebagai representasi politik common people diperlukan sebagai penyeimbang. Aktivisme ini diwujudkan dalam kebijakan pajak bagi the 1%, tarif impor, restriksi imigrasi, dan lain-lain.

Meski sama-sama intervensionis, pendekatan intervensi yang digunakan populisme ekonomi kiri dan kanan berbeda. Kaum kiri memilih pendekatan redistribusi kekayaan dari the 1% menuju common people. Namun kaum kanan cenderung menggunakan repatriasi modal korporasi untuk mengembalikan lapangan kerja bagi blue-collar workers.

Ketiga karakter ini menimbulkan diskursus di antara pengamat politik-ekonomi. Ada yang mengatakan bahwa populisme ekonomi adalah bahtera penyelamat saat momen krisis. Akan tetapi, ada pula yang mengutuk populisme ekonomi sebagai bumerang terhadap common people. So, let's argue things out.

Mari kita mulai dari sisi pendukung. Ekonom seperti Dani Rodrik menyatakan bahwa populisme ekonomi memberikan kelonggaran lingkup kebijakan ekonomi kepada otoritas politik. Lantas, upaya ini memunculkan kebebasan eksperimentasi saat conventional wisdom tidak bekerja lagi. Dampaknya, perekonomian secara makro bisa diselamatkan dengan cara baru tersebut (Rodrik, 2018:198).

Salah satu contoh nyata adalah kebangkitan Amerika Serikat pasca Depresi Besar 1933. Adanya kebijakan New Deal dari Presiden Franklin D. Roosevelt (FDR) adalah hasil formulasi aspirasi populis akan perluasan pekerjaan sektor publik dan welfare state. Ternyata, formulasi itu bekerja. AS berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi (Rodrik, 2018:199).

Akan tetapi, ekonom seperti Ryan Bourne beranggapan bahwa peniadaan limitasi dan konvensi kebijakan berujung kepada pengambilan keputusan yang berbahaya. Bahaya ini muncul dari efek tidak terduga, kesempatan ekonomi yang hilang, dan trade off sebagai anteseden. Anteseden inilah yang menjadi bumerang bagi kemakmuran common people.

Terlebih lagi, bumerang ini tidak hanya menyerang kemakmuran. Naturnya yang anti-pasar juga melemahkan peran individu sebagai Homo economicus. Spontaneous order sebagai produk aksi individu diganti dengan mekanisme politik pemerintahan yang "mewakili kepentingan mayoritas". Akibatnya, tumpuan keputusan ekonomi berpindah tangan menuju gurita birokrasi (Bourne dalam cato.org, 2019).

Krisis Venezuela 2016 sampai sekarang mencerminkan kondisi ini. Mengapa? Pada tahun 2003, Presiden Venezuela Hugo Chavez memulai sebuah kebijakan besar nan populis bernama Bolivarian Missions. Lantas, sekitar 30 welfare programs diciptakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat miskin, konstituen utama Chavismo. Langkah seperti ini terdengar bagus, bukan? Sayangnya, ada satu masalah besar pada bidang pendanaan.