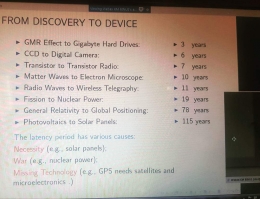

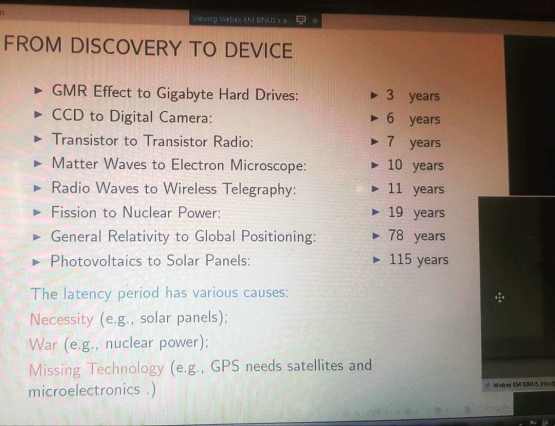

Manfaat yang teraba dari sebuah penemuan atas sebuah riset yang benar mungkin mengambil masa hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kebutuhan, perang, dan missing technology (seperti tampak dalam Gambar 1, yang disajikan Prof. Glashow). Dalam konteks tertentu, anjuran bahwa penelitian mesti punya manfaat, bahkan bermanfaat sesegeranya (setelah riset selesai), mungkin benar.

Namun dalam konteks yang lain, boleh jadi menjadi tidak benar. Tidak bijak untuk pukul rata. Manfaat dari penelitian karya seorang peneliti bisa juga ditemukan atau disimpulkan oleh orang lain, tidak mesti oleh penelitinya sendiri. Rasa ingin tahu dari peneliti itu sendiri (apalagi yang kemudian terjawab) sudah merupakan sebuah kemajuan tersendiri dalam sains. Tentu saja hal semacam ini sangat "challenging" bagi mindset yang terbiasa untuk bertanya, "Penelitian ini, apa manfaatnya?" (misalnya, pada kita para pembimbing karya ilmiah akhir mahasiswa) karena menganggap "Sains kok untuk sains lagi?". Padahal aggapan tersebut tidak bisa diverifikasi sepenuhnya hari ini, karena yang hari ini tampaknya hanya untuk diri Sains Sendiri ternyata bisa punya Dampak Sosial di kemudian hari bahkan secara berkelanjutan & akumulatif.

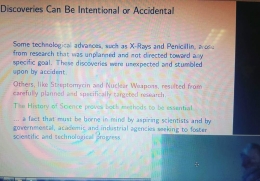

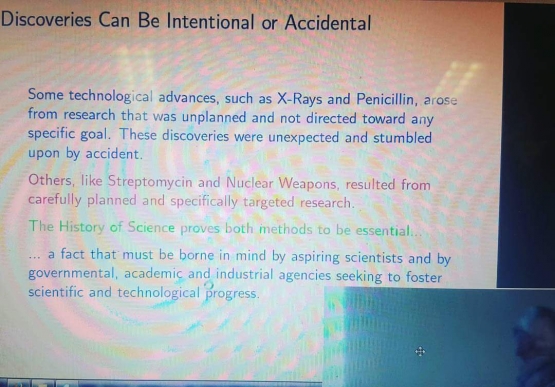

Nobel laureate sungguh menginspirasi saya mengenai diversitas. Bahwa menghargai keragaman dalam penelitian ilmiah dan sains itu sangat mendasar maknanya. Melalui slide presentasinya yang lain (Gambar 2), keragaman kembali ditekankan. Prof. Glashow memberikan pesan agar kita tidak menyepelekan sesuatu yang "aksidental" dalam perkembangan sains/keilmuan. [Kata aksidental malah saya taruh dalam tanda petik karena dalam masyarakat Indonesia yang dikenal religius, orang banyak bilang: Tidak ada hal yang kebetulan (Hanya tampaknya kebetulan)].

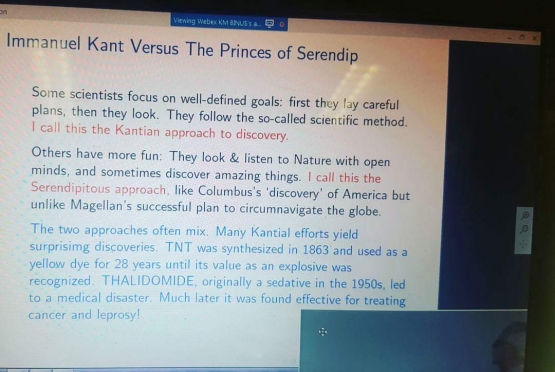

Kalimat beliau yang penting menyangkut Sejarah Ilmu, "Some technological advances, such as X-Rays and Pelicillin, arose from research that was unplanned and not directed toward any specific goal .... Others, like Streptomycin and Nuclear Weapons, resulted from carefully planned and specificially targeted research. The History of Science proves both methods to be essential." Jadi, riset yang disengaja maupun riset yang tak terencana bisa sama baiknya. Sejak awal beliau pun sudah menyampaikan bahwa ada lebih dari satu jalan untuk sampai pada dan melakukan riset (Gambar 3: perhatikan kata "well-defined goals" dan "more fun" di bawah ini). Yang penting tidak membatasi diri.

Masih terkait dengan spirit diversitas, dalam bidang ilmu yang saya geluti, Psikologi sendiri mengakui posisinya ilmu tentang proses mental dan perilaku dengan sekumpulan paradigma/asumsi/pendekatan/filsafat/cara berpikir yang dengan demokratisnya hidup berdampingan. Memang benar, bahwa mazhab teori sosial kritis menyampaikan amanat kepada kita bahwa pengetahuan hendaknya bersifat emansipatoris, bertindak mengubah masyarakat, dan dikontribusikan sebagai nilai guna (utilitas) kepada masyarakat seluas-luasnya. Akan tetapi, kita juga perlu waspada untuk tidak terjebak pada "utilitarianisme", khususnya pada dimensi kelemahan/kekurangannya. Prinsip utilitarian, "mengusahakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang," memang telah menjadi pegangan untuk proyek-proyek pembangunan di Dunia Ketiga (Sudiarja, 2006, halaman 44), tetapi juga bukannya tanpa risiko mengorbankan hal atau pihak yang minoritas atau bahkan nilai kemanusiaan itu sendiri (dalam contoh paling awal dari tulisan ini: Prioritas relevansi sosial mengalahkan, mengorbankan rasa ingin tahu individu).

Kedua, Dr. Dasapta E. Irawan, juga dari Institut Teknologi Bandung, mengkritik kebijakan pendidikan yang menekankan "output artikel jurnal" dan yang mengandalkan "sejumlah kecil indeks ilmiah" (Scopus, ISI Thomson/Web of Science) bahkan mengadvokasi "penerbit besar". Bahwa kebijakan yang kita miliki kurang menghargai keragaman proses dan keragaman luaran penelitian.

Sebagai contoh, Dr. Irawan mengangkat tentang "post publication peer review" (telaah rekan sejawat pasca publikasi) sebagai salah satu ragam kemungkinan untuk menjaga kualitas terbitan ilmiah, sebagai alternatif dari "pre publication peer review" yang telah kita kenal dan gunakan selama ini. Beliau juga menambahkan bahwa untuk mengukur dampak sebuah artikel, kita tidak sepatutnya menggantungkan diri pada Impact Factor Jurnal dalam mana artikel ilmiah itu berada/diterbitkan. Dengan perkataan lain, beliau menawarkan "penafsiran yang lain" bahwa impak publikasi bukanlah metrik formal yang dikeluarkan lembaga-lembaga tertentu atas majalah/berkala ilmiah, melainkan: seberapa banyak artikel dibaca serta disitasi (cited, dikutip) oleh masyarakat. Jadi, ada beragam cara untuk menilai reputasi seorang akademikus, bukan?

Tetap Etis di tengah Keragaman