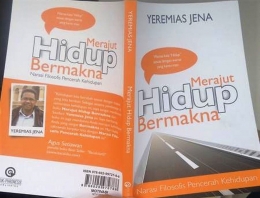

Meski tidak sering disadari, pertanyaan-pertanyaan mendasar soal apa makna hidup, apakah hidupmu bermakna, apa yang ingin dicapai dalam hidup, bagaimana Anda memberi makna pada sepotong pengalaman hidupmu, narasi apa yang Anda pilih dan gunakan dalam menjelaskan pengalaman-pengalaman hidupmu dan mengapa demikian, semuanya adalah problem perennial yang tidak bisa disepelehkan. Kalau pun orang menunda menjawabnya, pertanyaan-pertanyaan ini akan tetap hadir, bahkan kadang mengganggu pikiran.

Salah satu dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah soal makna hidup dan hidup yang bermakna (meaningful life). Jawaban terhadap pertanyaan ini hampir tidak mungkin diharapkan dari ilmu pengetahuan yang mementingkan objektivitas, kuantifikasi, pengukuran, metodologi yang ketat, konstruksi pengetahuan yang formal dan ketat dan sebagainya.

Menariknya, dalam peradaban manusia, kisah, mitos, legenda, telah menjadi alat yang digunakan manusia untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini.

Berbagai disiplin ilmu dewasa ini mulai serius menjawab persoalan ini, terutama sebagai upaya serius membantu manusia mencapai hidup yang bahagia.

Dalam psikologi positif, misalnya, hidup bermakna dimengerti sebagai berbagai upaya, aktivitas, kegiatan, usaha, dan semacamnya, yang dilakukan seseorang untuk mencapai kepenuhan, tujuan, kepuasan dalam hidupnya (Steger, Michael F. (2009). "Meaning in Life". In Snyder, C.R.; Lopez, Shane J. Oxford handbook of positive psychology. 1 (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press).

Pemahaman seperti ini berangkat dari sebuah keyakinan mendasar bahwa hidup itu sendiri memang bermakna dan bahwa hidup yang bermakna itu bisa dicapai atau direalisasikan. Karena itu, pertanyaan lain yang juga serius menghampiri hidup manusia adalah soal ukuran atau patokan seperti apa yang membuat seseorang dapat mengatakan secara meyakinkan, bahwa hidupnya memang bermakna.

Filsafat termasuk disiplin ilmu yang mencoba memberi makna pada pencarian dan usaha manusia memberi makna pada hidupnya. Bahkan salah satu perkara filsafat sejak awal adalah menjawab pertanyaan soal makna hidup. Salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk memahami apa makna hidup kita masing-masing adalah dengan menelusuri dan membaca berbagai usaha filsuf, tokoh, pemikir tentang makna hidup secara filosofis.

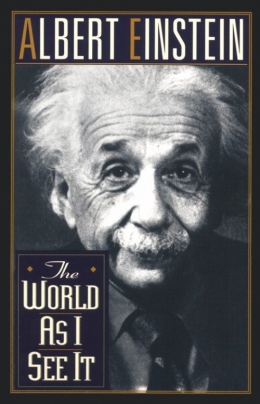

Tidak sengaja saya membaca buku "The World as I See It" (Dunia Sebagaimana Saya Memahaminya). Buku ini merupakan kumpulan tulisan Albert Einstein sejak tahun 1935. Menariknya, dalam buku ini Einstein menulis mengenai apa artinya hidup bermakna. Hasil bacaan saya atas teks itu -- masih terbatas -- ingin saya bagikan di sini, dengan harapan, refleksi ini memperkaya usaya kita dalam memberi makna hidup kita.

Keyakinan pada Yang Absolut Sebagai Dasar

Apa yang Einstein pikirkan mengenai hidup bermakna? Einstein menegaskan bahwa siapa saja yang berusaha menjawab pertanyaan "apa artinya hidup bermakna", pada saat bersamaan dia memilih menjadi religious. Fisikawan keturunan Yahudi ini juga lebih lanjut mengatakan bahwa setiap individu seharusnya tidak mengatakan bahwa sesamanya atau orang lain memiliki hidup yang tidak bermakna.

Jika dia melakukan hal ini, maka dia sebenarnya dia sebenarnya tidak hanya sedang memperlihatkan bahwa orang lain memiliki hidup yang tidak bermakna, tetapi pada saat bersamaan, mengklaim bahwa orang lain itu memiliki hidup yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan [tuntutan] hidup.

Hal terakhir, memang tidak terlalu jelas, tetapi jika pemikiran Einstein ini dipahami dalam konteks pengakuan bahwa tujuan tertinggi hidup manusia adalah mencapai hidup bermakna, maka mengatakan orang lain sebagai yang memiliki hidup tidak bermaka sama saja dengan mendakwah dia sebagai yang hidupnya tidak cocok dengan proyek besar yang hendak direalisasikan manusia itu.

Meskipun demikian, penegasannya yang sangat terkenal, bahwa "ilmu pengetahuan tanpa agama itu pincang, dan agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta" (Essay on Science and Religion, 1954) itu dapat memberi kita gambaran, bahwa kalau pun Einstein bukan seorang beragama, dia memiliki keyakinan pada suatu Realitas Mutlak, pada suatu keabadian, pada suatu kekekalan, pada hal-hal yang tidak sanggup dijelaskan ilmu pengetahuan.

Dua Pesan

Kita berhenti saja dahulu pada pemikiran sederhana Einstein itu, bahwa hidup bermakna memang dapat dipahami dengan dua kondisi. Pertama, elemen religious dibutuhkan untuk memahami dan memberi jawab pada pertanyaan hidup bermakna. Kedua, karena setiap individua da di perjalanan untuk merealisasikan hidupnya yang bermakna, kita seharusnya menahan diri untuk mendakwah orang lain sebagai yang tidak memiliki hidup bermakna.

Kita bisa menarik dua pesan kuat dari pemikiran semacam ini. Pertama, elemen religious tidak harus diartikan sebagai agama dalam arti formal-institusional.

Memang tidak dapat ditunjukkan secara jelas apakah Einstein seorang beragama atau tidak. Tetapi beberapa pemikir tampak sepakat, bahwa Einstein percaya pada eksistensi Tuhan secara panteistik. Konon, keyakinan dia mengenai eksistensi Allah secara panteistik itu dipengaruhi oleh Baruch Spinoza, seorang filsuf Yahudi.

Panteisme mengajarkan bahwa Allah eksis atau ada, tetapi keberadaannya bersifat abstrak. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya kemudian meleburkan dirinya di dalam ciptaan dan ciptaan di dalam Tuhan, konsepsi yang mirip keyakinan kebatinan masyarakat Jawa dalam Manunggaling Kawula Gusti atau dalam keyakinan kebanyakan agama Timur sebagai bersatunya makrokosmos (alam semesta) dalam mikrokosmos (Tuhan).

Penegasan ini menggarisbawahi satu pesan yang sangat jelas. Jika segala sesuatu memancarkan eksistensi Allah, dan bahwa Allah ada dalam seluruh detak peradaban dan kisah manusia, bagaimana mungkin kita berani mengatakan bahwa orang lain tidak percaya pada Tuhan, kafir, akan dilaknat Allah dan semacamnya?

Dalam arti itu, keyakinan panteistik mengenai Allah memampukan kita untuk mengagumi eksistensi yang lain -- bahkan juga alam semesta -- sebagai dhat yang memancarkan kehadiran Allah, dan bahwa merusak, menghancurkan, membahayakan, dan melukai yang lain (manusia, hewan, tumbuhan, makhluk non hayati) adalah melukai Allah sendiri.

Kedua, hidup bermakna itu hanya dapat ditemukan jawabannya jika orang (individu) adalah orang religious. Itu artinya ajaran dan narasi keagamaan mengafirmasi pertanyaan kita soal apa itu hidup bermakna.

Tampaknya penemuan makna hidup dalam agama tidak harus dipahami dalam konteks "memiliki agama" (having religion) atau menjadi penganut agama tertentu. Pandangan Einstein tentang Allah yang eksis secara panteistik justru membuka kesadaran dan nurani kita untuk senantiasa menyadari Allah sebagai yang tak henti-hentinya hadir dalam setiap etape hidup manusia.

Demikianlah, kita belajar dari Albert Einstein, bahwa hidup manusia itu bermakna -- termasuk juga hidup makhluk lainnya. Juga bahwa manusia berusaha merealisasikan hidup bermakna itu. Dan hari ini kita mengerti dua kondisi yang dibutuhkan untuk merealisasikan kehidupan yang bermakna.

Di satu pihak, kita belajar untuk menghayati kehadiran Allah dalam segala, membuka diri pada kehadiranNya itu dan merealisasikan segala yang baik dalam diri kita. Di lain pihak, kita berelasi secara baik dengan orang lain, mengagumi orang lain sebagai yang juga memancarkan kehadiran Tuhan. Melukai, membunuh, dan menghancurkan yang lain sama dengan menghancurkan Allah sendiri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H