Adalah hal yang lumrah bagi kaum muda untuk memiliki akun media sosial. Bahkan, sudah tak aneh rasanya melihat tante-tante dan om-om yang sudah separuh baya pun terlihat menggulir linimasa Facebook, nge-twit, atau bahkan memposting Instagram Story.

Bagi sebagian orang, sosial media sudah menjadi bagian tak terlepaskan dari kehidupan. Dari membangun bisnis, hubungan sosial, bahkan sekadar sharing kehidupan kesehariannya. Sebegitu pentingnya - atau mungkin, candunya - , sampai tak ada hari tanpa membuka platform mereka.

Bagi saya, itu adalah Facebook.

Sudah kurang lebih 10 tahun saya menggunakan platform tersebut. Aktifitasnya beragam. Di masa awal hanya saya gunakan untuk berhubungan dengan teman-teman saya secara virtual. Seiring pencarian jati diri saya berjalan (uhuk!), saya menemukan hobi yang menjadikannya pekerjaan. Facebook kemudian juga menjadi tempat saya sharing pengalaman saya dan belajar pengalaman orang lain, terutama soal hobi dan pekerjaan tersebut.

Then, it supposed to be great right?

Sure it is. It's amazing as it sounds and I'm not gonna put a 'but' on it.

Sosial media seharusnya adalah alat. Seperti palu dan pisau, hanya saja, digital. Dan sebagaimana alat-alat lain yang diciptakan manusia sejak zaman batu, manfaatnya akan maksimal jika penggunanya benar-benar tahu bagaimana menggunakannya dengan baik.

Sangat klise. Tapi klise menjadi klise bukan tanpa alasan.

Manusia kemudian bisa salah menggunakan alat tersebut. Sosial media dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan, bullying, penipuan, ancaman (baik fisik maupun emosional), penyebaran berita bohong, dan banyak tindakan negatif lain. Untungnya, saya dengan Facebook tidak memiliki hubungan semacam itu.

Di tulisan ini, saya membahas masalah umum yang terjadi pada Facebook. Walaupun hal-hal ini umum terjadi pada media sosial lain, tapi saya berfokus di Facebook karena itulah yang paling dekat dengan pengalaman saya.

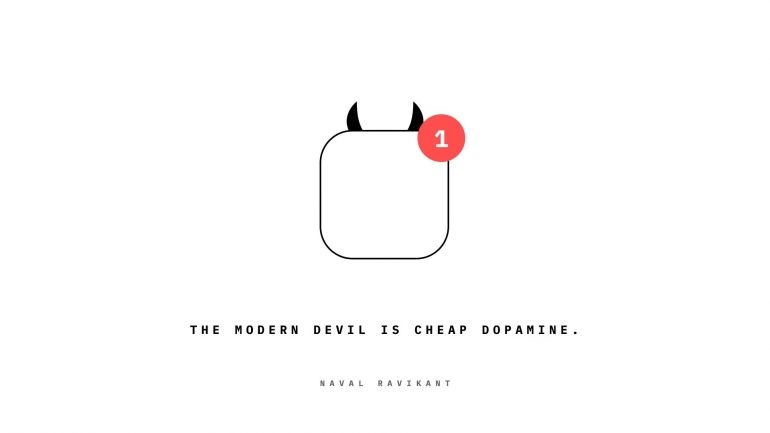

Saya tidak tahu sejak kapan saya menjadi sangat bergantung pada platform ini. Waktu saya banyak terbuang disana. Bahkan, saya bisa "dengan buta" menggulir linimasa Facebook. Dengan buta yang saya maksud adalah seperti tanpa tujuan. Bahkan tidak lagi memperhatikan konten yang muncul di linimasa tersebut. Ya, mungkin saya hanya bosan, atau kesepian. Beberapa kali keluar dari aplikasi hanya untuk membukanya kembali. Yang ada di pikiran saya waktu itu adalah: "mungkin saja ada yang mengomentari postingan yang saya share, atau foto dan status yang saya post, atau memberikan reaksi (like, dll) terhadap semua hal tersebut". Sebuah alat digital yang sebelumnya powerful, berubah menjadi candu yang tidak berfaedah lagi.

Sebagai manusia, kita memiliki kontrol penuh terhadap apapun yang kita lakukan, termasuk dalam hal ini menjadi candu dengan media sosial, makanya saya sangat sadar dengan tanggung jawab saya terhadap aktifitas media sosial yang berlebihan tersebut, dan saya rasa, semua orang yang mengalaminya ada baiknya memiliki pemikiran seperti ini.

Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu.

Kecanduan Facebook

Dalam jurnal akademik yang berjudul: Facebook Addiction: An Emerging Problem yang ditulis oleh Dr. Anindita Chakraborty, penggunaan Facebook secara kompulsif (tak terkontrol dan tertahankan) masuk ke dalam spektrum diagnosa Internet Addiction yang digagas oleh Kimberly Young, seorang psikolog dan pakar gangguan kecanduan internet dan perilaku online.

Facebook Addiction (Kecanduan Facebook) adalah istilah yang digunakan para peneliti untuk orang-orang yang menggunakan Facebook secara berlebihan dan berulang untuk tujuan mengubah mood, yang berujung pada hasil yang negatif. Dengan kata lain, orang yang mengalami kecanduan akan kehilangan kendali saat menggunakan Facebook secara berlebihan tidak peduli seberapa buruknya dampak yang dihasilkan terhadap hidupnya. Bahkan para peneliti mengembangkan metode screening untuk bisa menentukan apakah seseorang mengalami kecanduan atau tidak (metode diadaptasi berdasarkan perilaku kecanduan pada umumnya).

Apa yang menyebabkan Facebook (atau media sosial lain pada umumnya) bisa menjadi candu bagi penggunanya? Atau pertanyaan mendasarnya, apa yang menyebabkan sesuatu menjadi candu?

Bir, arak atau minuman keras lainnya memiliki alkohol yang menjadi candu bagi penikmatnya. Rokok mengandung nikotin yang membuat para perokok tetap menjadi perokok bahkan sampai seumur hidupnya. Alkohol dan nikotin adalah contoh substansi yang menyebabkan kecanduan. Kenapa?

Keduanya merangsang otak untuk memproduksi Dopamin dan Endorfin lebih dari biasanya. Dopamin adalah hormon yang memainkan peran untuk perasaan senang, bahagia, motivasi, kepercayaan diri dan perasaan positif lainnya, sedangkan Endorfin adalah hormon yang berkaitan dengan perasaan tenang dan dikenal sebagai penghilang rasa sakit alami. Dengan meningkatnya dua hormon ini dalam tubuh seseorang, orang tersebut akan mencari sumbernya lagi untuk mendapatkan perasaan yang sama. Terjadilah kecanduan.

"Lho? Kita 'kan sedang membahas Facebook dan media sosial sebagai candu bagi penggunanya. Bukan zat, hormon dan biologi!"

Iya, iya. Kita akan sampai kesana.

Bagian otak yang aktif ketika Dopamin dan Endorfin diproduksi tidak hanya bereaksi kepada zat-zat tertentu tapi juga terhadap aktifitas sosial tertentu, terutama hal-hal yang positif.

Menurut artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Frontiers in Behavioral Neuroscience berjudul The Rewarding Nature of Social Interactions, aktifitas sosial seperti melihat sesuatu yang indah atau ekspresi perasaan yang positif, medapatkan reputasi sosial, cinta atau kasih sayang akan mengaktifkan bagian otak yang memproduksi hormon-hormon tadi. Ini terjadi untuk menstimulasi mamalia agar tetap bertahan hidup dengan beraktifitas sosial, dan membuat keturunan (bagian alami dari proses bertahan hidupnya suatu genetik).

Facebook dan media sosial lain adalah tiruan dari kehidupan sosial yang sebenarnya. Malah, dalam dunia tiruan ini, kita bisa membuatnya menjadi lingkungan yang hanya berisi hal-hal yang kita sukai. Teman-teman yang sependapat dengan kita, orang-orang yang peduli pada kita, grup yang mencerminkan visi kita terhadap dunia, atau sesederhana halaman yang berisi foto dan video hewan lucu. Dan ketika segala yang ada di Facebook menjadi stimuli yang positif untuk kita, kita mulai menjadi kecanduan.

Berarti, Facebook menjadi candu karena personalisasi kita sendiri?

Ada faktor lain.

Kepuasan Instan

Facebook, seperti kebanyakan media sosial lainnya, adalah media sosial yang berbasis kepada konten yang dihasilkan penggunanya (user-generated content). Artinya, Facebook bisa hidup karena ada penggunanya yang selalu memberikan konten (post, foto, video, stories, komentar, atau reaction).

Bayangkan, suatu hari, semua pengguna Facebook tidak menggunakan Facebook lagi. Orang tidak akan lagi mengupload konten apapun, para pengiklan di Facebook akan menarik diri karena tidak ada lagi target konsumen, nilai sahamnya akan jatuh dan seperti nasib BBM atau Path yang tidak lagi ada penggunanya, Facebook bisa tutup selamanya.

Tidak ada perusahaan di dunia yang menginginkan ini terjadi.

Facebook kemudian memikirkan cara untuk membuat pengguna bertahan bahkan menghabiskan waktu sebanyak mungkin di dalam platform. Yaitu: memberikan pengguna kepuasan instan. Apa itu? Facebook secara default memberikan notifikasi kepada penggunanya ketika ada respon terhadap apapun konten yang kita buat.

Mungkin niat kita hanya mempost satu foto kita, kemudian melanjutkan pekerjaan kita. Tapi beberapa menit kemudian, HP kita memberitahu bahwa "seseorang dan 32 orang lainnya menyukai foto kita", penasaran dengan siapa saja, munculah dorongan untuk membuka lockscreen kemudian Facebook.

Melihat daftar orang-orang yang menyukai foto kita menciptakan rasa senang, penerimaan, dan pengakuan bahkan ketika orang-orang ini sebenarnya tidak begitu signifikan dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Tidak berhenti sampai situ, ada yang berkomentar ternyata, akhirnya kita berinteraksi disana, membuat komentar balasan. Respon terhadap komentar pun akan di beritahukan dalam bentuk notifikasi. Ganti foto dengan apapun yang kita post disana, status, story, video, artikel, halaman, apapun. Semuanya berjalan dengan konsep yang sama.

Bahkan, konsep like digantikan dengan reaction dimana makin banyak emosi yang bisa kita ekspresikan terhadap konten-konten tersebut. Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry. Dan jangan salah, walaupun 2 dari 6 reaction itu adalah reaksi negatif, tapi secara kontekstual bisa tetap memberikan stimulus positif untuk kita (bisa dibaca di artikel yang tadi kita bahas The Rewarding Nature of Social Interactions).

Ada juga penghargaan lencana halaman. Sebagai orang yang paling sering memberikan komentar bernilai, atau paling sering bereaksi, membagikan dan berinteraksi dengan konten sebuah halaman, pengguna akan mendapatkan lencana khusus, sebuah hadiah untuk mendorong lebih banyak aktifitas dalam platform.

Penghargaan-penghargaan kecil ini mungkin sepele, tapi secara psikologis kita tetap terpengaruh. Hadiah sosial tetap akan dianggap sebagai hadiah sosial tidak peduli datangnya dari mana. Otak kita tidak cukup berevolusi untuk membedakan antara penghargaan hasil dari upaya kita sosial kita di dunia nyata atau penghargaan semu yang datang dari like dan komentar positif. Dia akan tetap memproduksi dopamin.

Dilema Sosial

Tidak pernah dalam sejarah, para remaja lebih cemasan, rapuh, depresi, tidak percaya diri dan haus perhatian seperti jaman sesudah media sosial. Mereka lebih jarang mengambil resiko, terlibat dalam aktifitas sosial dan interaksi dengan orang lain, tentunya secara langsung. Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) angka remaja yang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri naik sebanyak 62% (15-19 tahun) dan 189% (10-14 tahun) sejak 2009.

Menurut Jonathan Haidt, psikolog sosial Amerika Serikat, angka ini sangat berkorelasi dengan aplikasi media sosial yang tersedia secara umum di ponsel sejak tahun yang sama. Menakutkannya lagi, pola ini juga terjadi pada angka bunuh diri remaja di kisaran umur yang sama. Yah, itu di Amerika. Di Indonesia sendiri belum ada pendataan semacam itu. Tapi yang pasti, angka bunuh diri di Indonesia juga bertambah setiap tahunnya.

Skema Facebook yang menarik para penggunanya untuk terus berada pada dalam platform membuat para remaja tidak lagi mengandalkan bantuan teman atau orang tua secara langsung ketika dihadapkan dengan masalah. Facebook (mungkin) tidak menyadari ini. Karena hidupnya platform dan perusahaan sangat bergantung pada model bisnis ini.

Facebook tidak mendapatkan uang secara langsung dari penggunanya. Setidaknya, kebanyakannya tidak. Pendapatan inti dari Facebook atau platform media sosial pada umumnya berasal dari pengiklan. Dan seperti pengiklan konvensional di tempat lain, pengiklan di Facebook menarget calon pembeli atau pengguna jasa dari masyarakat.

"Kita punya sesuatu yang kalian inginkan dan yang paling kalian butuhkan. Sesuatu yang kalian cari-cari. Itu dia. Sedang melihat video lucu tentang kucing-kucing yang bertingkah aneh. Ingin perhatiannya? Taruh saja iklanmu di depan video itu. 0.07 sen saja."

Ketika kita tidak membayar produk yang kita gunakan, maka kitalah produknya.

Facebook "menjual" perhatian kita kepada para konsumennya yang sebenarnya, pengiklan. Model bisnis inilah yang membuatnya tetap hidup.

Well, to be fair, ada juga orang-orang yang tidak masalah dengan ini. Dan perlu ditekankan juga bahwa ini memang tidak menjadi masalah. Model bisnis seperti ini sudah biasa digunakan. TV, radio atau koran misalnya. Iklan ada di sela-sela konten untuk menarik perhatian penonton, pendengar atau pembaca media-media ini. Lalu bedanya mereka dengan Facebook (atau media sosial lain) apa?

Iklan pada media-media konvensional ini diregulasi sesuai ketentuan tiap negara. Di Indonesia sendiri bahkan ada lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi para pengiklan ini. Dan inilah poin paling pentingnya. Di Facebook tidak ada pengawasan apapun selain secara internal.

Banyak kasus terjadi soal iklan yang ada di Facebook yang tidak patut, tidak berhubungan dengan konten dan preferensi seseorang dan cenderung berulang. Kenapa demikian? Facebook tidak menggunakan manusia untuk mendistribusikan tiap iklan-iklan ini pada pengguna, Facebook menggunakan algoritma yang mereka bangun sendiri untuk itu.

Faktanya, tidak hanya iklan, semua konten yang ada di Facebook diatur, diurutkan dan disajikan kepada pengguna oleh algoritma dengan konsep yang sama. Algoritma ini tidak pintar mengenali yang mana yang tepat secara moral atau benar secara fakta untuk disajikan pada pengguna, dia hanya pintar mengkorelasikan data.

Pengguna dengan hobi olahraga akan lebih sering mendapatkan feed tentang itu, saran tentang postingan yang berhubungan dan tentu saja lingkaran pertemanan yang memiliki pendapat yang sama. Begitu juga padangan politik, agama, dll. Algoritma ini terus diasah untuk lebih bisa mengenali pola-pola aktifitas yang dilakukan pengguna dan menyajikan konten yang cocok, tentu dengan tujuan menjaga pengguna menghabiskan waktu lebih banyak disana. Lebih banyak aktifitas, lebih banyak lagi iklan yang bisa ditunjukan kepada pengguna dan lebih banyak uang yang mengalir ke perusahaan. Profit.

Karena algoritma ini secara otomatis beroptimasi, maka bisa jadi, iklan akan menempel ke konten-konten yang viral. Karena ini pun berita bohong bisa menyebar dengan cepat. Setiap pengguna memiliki isi timeline Facebook yang berbeda-beda seperti yang tadi dijelaskan, dan ada juga pengguna yang timeline-nya berisi hoax dan teori-teori konspirasi.

Konten-konten ini sangat segar dan menarik karena narasinya yang spektakuler. Kebenaran itu membosankan bagi banyak orang dan hoax, teori konsiparsi dan hate-speech lebih menarik. Konten-konten tersebut kemudian menjadi viral. Apakah iklan lantas tidak ada disana? Tentu ada. Algoritma tidak tahu konten apa yang mengandung kebenaran secara fakta, dan tepat secara moral. Yang dia tau, karena konten tersebut memiliki banyak sekali perhatian, maka disitulah tempat yang tepat untuk menghasilkan uang. Sudah banyak kasus dimana iklan muncul bersama konten konsiprasi, hate-speech atau hoax (Hate, Conspiracy Theories and Advertising on Facebook).

Apakah para perusahaan pengiklan kemudian bisa dibilang promotor dari konten-konten ini? Tentu tidak juga. Mereka memang memilih target konsumen saat menaruh iklan disana, namun algoritma yang memilih untuk menempatkannya dimana, tanpa sadar konteksnya. Masyarakat sosial dirugikan karena berita bohong yang cepat tersebar dan dipercaya banyak orang, pengiklan namanya menjadi buruk karena iklannya diletakkan berdampingan dengan konten-konten negatif.

Belum lagi bicara soal data pengguna yang Facebook gunakan untuk "memberi makan" algoritma ini, apa saja yang Facebook tahu tentang kita dan kepada siapa saja data ini dibagikan. Atau tentang bagaimana Facebook bisa mengambil kontrol semua alur data ini dan membentuk opini publik tentang suatu pandangan politik tertentu. Semua proses terjadi secara internal oleh para pengambil keputusan di perusahaan.

Karena semua hal inilah, maka diskusi soal melakukan regulasi terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar terjadi di Amerika Serikat.

Facebook dan platform media sosial yang lain harus bisa mengendalikan algoritmanya sendiri agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan hal negatif lainnya. Generasi setelah media sosial yang kecanduan ini sangat rentan terhadap paparan sumur informasi yang terlalu banyak sehingga tidak memiliki referensi lagi terhadap kebenaran.

Mungkin kita bisa melempar tanggung jawab ini kepada Facebook. Memaksa mereka menghabiskan uang dan mengurangi profit mereka dengan menyewa sekelompok orang yang akan bertindak sebagai moderator dan fact-checker konten. Tapi cara ini hanya akan menciptakan masalah baru.

Konten seperti apa, preferensi politik seperti apa dan keberpihakan seperti apa terhadap isu-isu yang beredar akan sepenuhnya berada di tangan segelintir orang ini. Mungkin mereka bisa dengan mudah memilah antara kebenaran dan kebohongan yang jelas seperti fakta sains, tapi bagaimana dengan narasi dan pendapat?

Kritik mungkin bisa dianggap ujaran kebencian bagi pihak yang memiliki bias antara substansi yang terkandung dalam konten dan nilai yang ada pada dirinya. Bisa jadi dia tidak setuju dengan kritik tersebut dan dianggap sebagai ujaran kebencian. Begitu pula sebaliknya. Belum lagi kemungkinan adanya interfensi dari pihak-pihak luar yang bisa mengendalikan orang-orang ini dalam memoderasi konten.

Jika ada yang harus dilakukan Facebook untuk menebus tanggung jawabnya, itu adalah dengan membuka integrasi kontennya dengan pihak-pihak ketiga. Ini bisa lembaga independen, universitas, dan pemerintah (yang terus bisa diawasi independensinya oleh publik). Dengan tujuan agar beberapa konten yang ramai bisa dicek dan dilakukan semacam peer-review sederhana antar pihak untuk mengidentifikasi ujaran kebencian, mengklasifikasikan kemungkinan kelompok umur, dan memberikan rujukan sumber lain.

Secara teknis, proses ini bisa dilakukan secara otomatis begitu semua infrastruktur di tiap stakeholder telah siap di sisi database maupun integrasi dengan platform Facebook itu sendiri. Cara ini hanya menandai konten dengan rujukan informasi lain. Sederhananya, memudahkan pengguna untuk tidak mencari sendiri sumber pembanding dengan memberikan sumber independen. Konten juga bisa ditandai kalau-kalau ada indikasi ujaran kebencian. Sialnya, cara ini sangat sulit dilakukan mengingat jaringan Facebook mencakup seluruh dunia.

Problem solved? Jika tujuannya adalah untuk memusnahkan sepenuhnya konten negatif, tentu tidak. Selama kita ingin menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi baik di dunia nyata maupun di internet, selama itu pula kita tidak bisa membayangkan seliar apa suatu konten akan ada disana.

Cara tadi hanya menggunakan konsep diskursus sederhana: menyediakan ruang bagi antitesis. Sisanya kembali kepada kemampuan berpikir penggunanya. Kemampuan berpikir kritis dan menilai secara objektif adalah masalah dasar pendidikan, and that deserve a whole entire different discussion other than this.

Bagaimana dengan masalah candu? Facebook mungkin mulai bisa mengingatkan pengguna untuk menghirup udara segar, memperhatikan sekeliling atau berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata, ketika pengguna sudah terlalu lama menggunakannya. Itu awal yang baik, walaupun kita tahu itu sedikit melenceng dari tujuan perusahaan yang ingin mempertahankan pengguna selama mungkin di dalam platform.

Kenyataannya banyak hal baik terjadi karena Facebook. Orang-orang yang bertemu dan menjalin hubungan baik di dunia nyata ada yang berawal dari sana. Orang tua, saudara atau teman yang sudah lama terpisah bisa dipertemukan kembali disana. Banyak kebaikan dibagikan disana. Pekerjaan sosial, bantuan kepada yang membutuhkan, cerita kebaikan dari seluruh dunia terkumpul disana.

Dibalik semua itu saya rasa penting untuk kita sadar satu hal yang menjadi poin penting tulisan ini bahwa: Facebook bisa dibilang sudah bukan alat lagi, seperti yang saya bilang di awal tulisan. Alat sebagaimana alat yang lain adalah objek pasif yang menunggu untuk dipakai. Facebook tidak demikian. Dia dirancang untuk menuntut sesuatu dari kita. Perhatian kita. Dia berusaha keras untuk membuat kita terus menggunakannya, bahkan ketika fungsinya sebagai alat sebenarnya sudah tidak esensial lagi untuk membantu kita menjalani kehidupan.

Apakah kita akan "membunuh" media sosial karena sisi itu dengan mengorbankan sisi baiknya? Apakah kita memilih untuk kembali ke dunia tanpa media sosial saja atau pilihan lebih sulitnya: memikirkan bersama bagaimana mempertahankan pencapaian kita sebagai umat manusia untuk sampai di titik dimana kita bisa melampaui batas ruang dan waktu untuk saling berbagi kebaikan?

Beberapa kali rencana saya untuk berhenti menggunakan Facebook tidak berhasil. Saat mencoba berhenti, tidak ada satupun pengetahuan saya soal apapun yang saya tulis disini. Yang ada di pikiran saat itu hanyalah bagaimana menantang diri saya untuk lebih aware di dunia nyata dan berhenti menjadi tidak sopan dengan terus melihat ponsel saat kumpul-kumpul keluarga. Alhasil, Facebook selalu berhasil menarik saya kembali ke dunianya.

Di pikiran saya waktu itu, mungkin saya akan ketinggalan informasi yang penting. Teman-teman saya akan mengetahui sesuatu lebih dari saya. Ada istilah untuk ini: FOMO (Fear of missing out), takut ketinggalan. Suatu kecemasan sosial yang menganggap bahwa segala hal yang terjadi di media sosial itu butuh diperhatikan, bahkan untuk sesuatu yang tidak penting. Ini menyebabkan ilusi bahwa media sosial adalah hal yang esensial untuk hidup kita.

Suatu hari saya saya menulis untuk video Youtube teman saya. Kami membahas keamanan dasar Facebook dan bagaimana pihak ketiga tidak semudah itu mendapatkan data penggunanya. Sebenarnya, riset yang saya lakukan cukup sampai pada masalah itu. Tapi rasa penasaran membawa saya lebih jauh. Tanpa sadar saya sampai pada detail gurita bisnis digital ini dan bagaimana mereka mempertahankan pengguna mereka.

Jurnal-jurnal yang saya kutip di tulisan ini juga hal-hal yang saya temukan dari "tersesatnya" saya dalam proses menulis konten Youtube sederhana. Membaca semua kenyataan-kenyataan tersebut, muncul rasa ingin tahu saya lebih dalam. Apa orang bisa lepas dari semuanya ini? Kalaupun tidak, bisakah dia mengontrol lingkungan media sosialnya dengan optimal agar dia tidak menjadi candu? Dan beruntungnya, saya punya kelinci percobaan yang sangat cocok dengan itu. Diri saya sendiri.

Saya membuka akun Twitter. Bear with me, I know it's weird, but it's part of the experiment.

Saya follow akun resmi para ilmuwan, pemimpin perusahaan publik, pemangku kebijakan, media mainstream dan aktifis sosial untuk melihat isu-isu dunia saat ini dari sumber yang kredibel dan falsifiabel. Saya follow pendukung pemerintah, juga oposisi. Saya follow aktifis pro-life juga pro-choice.

Konservatif dan liberal. Body-positifity dan "toxic"-masculinity. Sebisa mungkin tidak berat sebelah. Semua itu demi terhindar dari Bubble Effect media sosial. Saya tentu punya preferensi politik dan sosial, tapi dengan mengikuti dua sisi koin, saya memaksa pikiran saya agar terus objektif menilai tiap narasi dan terhindar dari bias. Saya juga jarang memposting sesuatu. Kecuali jika ada pemikiran yang sangat ingin saya keluarkan. Dengan itu, saya mengeliminir mekanisme cheap-rewarding media sosial karena saya tidak akan mengharapkan ada reaksi dari pengguna lain terhadap apa yang saya lakukan. Dengan kata lain, sangat sedikit interaksi. Hiburan? Saya follow akun-akun video lucu dan pop-culture juga.

Hasilnya? Aktifitas saya tidak se-menyenangkan waktu saya di Facebook tapi relatif bermanfaat. Waktu online saya disana lebih kecil. Saya tidak mengharapkan feedback positif apapun dari siapapun.

Kesimpulannya? Kita bisa membuat lingkungan media sosial menjadi lebih bermanfaat dan efektif bagi diri kita sendiri. Bisakah saya terapkan hal tersebut di akun Facebook saya? Secara teknis, bisa. Tapi lebih sulit. Akun saya sudah berjalan selama 10 tahun. Jaringan algoritmanya sudah terbentuk.

Beberapa kali saya unfollow akun yang saya rasa tidak penting/membawa perasaan buruk untuk saya hanya untuk kembali melihatnya di-share oleh orang dalam daftar teman saya. Sebenarnya saya bisa mute orang tersebut. Tapi apa jaminannya bahwa tidak akan ada konten yang tidak ingin saya ikuti muncul di timeline? Lagipula kalau pada akhirnya saya mute orang-orang yang saya kenal, apa poinnya berteman dengan mereka lagi di Facebook? Saya juga jarang berkomunikasi disana. Percakapan saya paling banyak melalui pesan WhatsApp atau telefon biasa. Semua usaha itu tidak worth it saja.

Akhirnya saya menutup akun Facebook saya. Dan ternyata, FOMO benar-benar cuma ilusi saja. Tidak ada dampak yang signifikan selain saya ketinggalan trend meme terkini dan gosip kehidupan orang-orang. Sama sekali tidak merasa kehilangan hal yang penting. Dan yang paling penting, saya bisa lebih fokus pada diri saya sendiri.

Akun Twitter yang tadi saya buat terus saya pakai untuk membuat saya up-to-date, tentu untuk hal-hal yang esensial saja seperti berita politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan jangan salah. Saya tidak mengatakan Twitter lebih baik dari Facebook. Faktanya keduanya berjalan pada prinsip bisnis dan mekanisme yang sama seperti yang sudah dibahas. Bedanya, saya menggunakan Facebook lebih dulu sebelum mengetahui sisi lainnya itu. Mungkin kalau saya lebih dulu memakai Twitter, hal yang sama akan terjadi juga.

Saya tidak melakukan kampanye berhenti menggunakan media sosial. Beberapa orang hidup dari media sosial. Berbisnis disana, mendapatkan pekerjaan dari sana. Ada juga yang bersenang-senang tanpa menjadi candu disana. Saya hanya tipe yang tidak beruntung dan jatuh bukan pada porsi-porsi tersebut. Dan kenyataannya, banyak orang seperti itu juga.

Dari semua ini, saya sadar beberapa hal bahwa: PR kita masih banyak. Media sosial harus diperbaiki dari segala hal beracun yang secara sadar dirancang ini. Tapi lebih dari itu, ketika seseorang sadar sisi lain dari media sosial tersebut, lebih mudah bagi kita mengontrol diri kita agar tidak jatuh ke sana. Many needs to be fixed, but we're still in control. Hardly.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H