"The worst illiterate is the political illiterate, he doesn't hear, doesn't speak, nor participates in the political events. He doesn't know the cost of life, the price of the bean, of the fish, of the flour, of the rent, of the shoes and of the medicine, all depends on political decisions. The political illiterate is so stupid that he is proud and swells his chest saying that he hates politics. The imbecile doesn't know that, from his political ignorance is born the prostitute, the abandoned child, and the worst thieves of all, the bad politician, corrupted and flunky of the national and multinational companies." (Bertolt Brecht)

Menjadi seniman yang terjun ke ranah politik (merujuk kepada politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama[1]), memang ngeri-ngeri sedap. Betapa tidak. Tidak sedikit seniman yang terjun ke ranah politik berakhir dengan intimidasi, kekerasan, bahkan kehilangan nyawa atau hak hidupnya.

Selain mural yang sedang ramai diperbincangkan, sastra dan teater merupakan dua bidang kesenian yang banyak digunakan oleh para seniman untuk berpolitik. Di negeri manapun. Di negeri ini sendiri setidaknya kita mengenal tiga nama: Pram, Rendra, dan Wiji Thukul.

Sebagaimana mural, karya sastra dan pertunjukan teater kerap menjadi momok yang menakutkan bagi penguasa.

Konon, karena itulah, sastra dan teater tidak pernah mendapatkan ruang yang layak di sekolah. Keberadaan sastra tidak lebih semacam anak pungut yang digantungkan hidupnya pada (pelajaran) bahasa. Demikian pula teater yang tak lebih hanya sebagai kegiatan pelengkap ekstrakulikuler yang seringkali tidak mendapatkan nasib yang cukup bagus dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Sastra dan teater seperti sengaja dikucilkan dan untuk tidak diakrabi.

Sehingga, ketika mereka, para siswa, lulus sekolah dan beranjak ke jenjang yang lebih tinggi yang mengharuskan mereka untuk memilih jurusan yang lebih spesifik, sastra dan teater pun menjadi jurusan yang tidak favorit, yang tidak banyak dilirik atau menjadi pilihan utama. Cita-cita menjadi sastrawan atau seniman teater, bahkan hampir tidak pernah dibayangkan oleh anak-anak sekolah.

Di masyarakat pun, seniman sastra dan teater masih sering dipandang sebelah mata. Mereka bahkan banyak yang dianggap sebagai pengangguran.

Peringatan

Sastra dan teater, sebagaimana mural, memang merupakan media yang cukup mumpuni untuk menyalurkan kritik dan gagasan-gagasan (politik). Namun alih-alih sebagai perlawanan, sebenarnya kebanyakan apa yang disampaikan para seniman melalui karya-karyanya, lebih sebagai woro-woro untuk mengingatkan apa yang sedang terjadi.

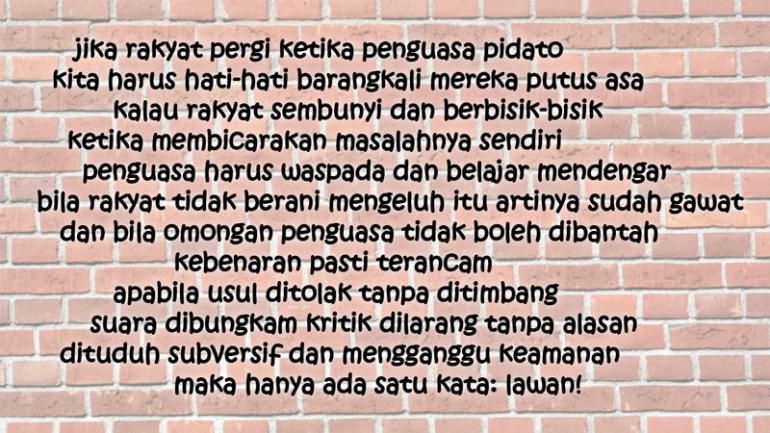

Salah satunya, sebagai contoh, adalah puisi yang berjudul Peringatan yang saya tampilkan pada gambar artikel ini--yang konon disukai juga oleh Presiden Joko Widodo[2].

Apa yang disampaikan Wiji Thukul, penyair yang memang kerap menulis dan membacakan sajak-sajak politik, yang juga seorang aktivis, tidak lebih adalah unek-unek dan realitas kejenuhan yang dirasakan masyarakat pada umumnya, sekaligus peringatan (terhadap penguasa) tentang apa yang bakal terjadi dan dilakukan masyarakat jika kejenuhan itu sudah mencapai puncaknya.

Namun apa yang didapatkan Thukul? Sepanjang waktu selama aktivitasnya berpolitik sebagai penyair, ia diburu oleh penguasa, bahkan keluarganya pun kerap diintimidasi. Hingga akhirnya, Thukul (di)hilang(kan) entah kemana. Hingga hari ini, belum ditemukan rimba atau kuburannya.

Saksi Sejarah

Setali tiga uang dengan Thukul, adalah Pramoedya Ananta Toer, sastrawan, yang hampir sepanjang hidupnya selama Orde Baru berkuasa, menghabiskan hidupnya dalam penjara dan intimidasi penguasa.

14 tahun Pram dipenjara sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan, berpindah-pindah dari Nusakambangan hingga ke Pulau Buru, hingga kemudian dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah[3]. Toh, bukan kemudian Pram mendapatkan kebebasan sebagaimana mestinya. Tetap saja ia tidak boleh kemana-mana alias menjadi tahanan kota.

Pram merupakan saksi sejarah yang aktif merekam dan sekaligus menyisipkan gagasan-gagasan politik dan kemanusiaan ke dalam karya-karya tulisnya. Meski berada di penjara, ia tidak pernah kendor bersuara.

Perlawanan Politik

Karya-karya seni (yang bertajuk politik) pada awalnya memang hadir sebagai kritik dan atau gagasan. Namun, ketika kemudian kritik dan gagasan-gagasan tersebut diabaikan atau bahkan dibungkam, bukannya kemudian menjadi diam, seniman pun akan lebih giat melakukan perlawanan.

Dari sekian seniman yang giat melakukan perlawanan tersebut, adalah Rendra. Iwan Fals melalui sebuah lagu yang judulnya diambil dari nama panggilan Rendra, yaitu Willy, menggambarkan sosok seniman tersebut seperti anjing liar yang gonggongannya keras menghantam cadas atau seperti kuda binal yang ringkikannya genit memaki onar atau seperti elang yang matanya menyorot tajam membelah malam.

Iwan Fals memang tidak berlebihan. Kehadiran Rendra memang kerap membuat bising dan geram penguasa. Konon, Mastodon dan Burung Kondor, sebuah drama yang naskahnya ditulis sendiri oleh Rendra yang kemudian diperankan dan disutradarai sendiri olehnya, pementasannya sempat turut memicu terjadinya aksi massa besar-besaran di Jakarta pada tahun 1974 menentang modal Jepang yang berujung kerusuhan, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Malari (Malapetaka limabelas Januari)[4].

Dan hingga akhir hayatnya, Rendra tetap juga bersuara lantang mengabarkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, menetang ketidakadilan, baik melalui pementasan-pementasan teaternya, maupun puisi-puisi dan karya-karyanya yang lain. Dan, seperti halnya Pram dan Thukul, Rendra pun tak luput dari intimidasi hingga dipenjara.

Para seniman yang melakukan perlawanan politik, melalui karya-karyanya, memang bukan tanpa alasan. Sebagaimana disampaikan Bertolt Brecht pada kutipan pembuka tulisan ini. Brecht yang juga seorang seniman dari Jerman yang kerap melakukan perlawanan politik melalui karya-karyanya. Brecht menyebutkan bahwa ketidakpedulian kita terhadap politik akan dapat berakibat buruk di mana karena ketidakpedulian kita pada politik akan dapat melahirkan prostitusi, anak-anak terlantar, maling dan koruptor, politisi kotor, para penjilat, dan sebagainya.

Melik Nggendhong Lali

Sebagai penutup, mengutip ujarannya Mirek dalam The Book of Laughter and Forgetting-nya Milan Kundera bahwa "The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting", maka senantiasa kita yang masih merasa eling lan waspada, terlepas dari kita seniman ataupun bukan, penguasa ataupun rakyat biasa, dapat juga ikut berupaya (saling) mengingatkan. Karena melik nggendong lali. Hasrat (dalam hal ini terhadap kekuasaan) cenderung dapat membuat lupa, dapat membutakan hati dan pikiran.

Salam!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H