Dalam perspektif kritis, budaya sebagai identitas bangsa, bisa diposisikan sebagai pengetahuan yang berdimensi kekuasaan. Budaya bangsa dikonstruksi sebagai formulasi wacana bersama melalui aparatus-aparatus pilihan (intelektual, menteri, pegawai negeri, guru, seniman, sastrawan, dan yang lain) yang mewacanakannya melalui institusi publik dan media massa.

Pada masa Sukarno, misalnya, budaya bangsa dimaknai sebagai segala nilai dan benda budaya "yang asli Indonesia" sehingga bentuk-bentuk budaya yang berasal dari luar/asing dilarang berkembang. Budaya kemudian menyebar menjadi wacana-wacana bernuansa kerakyatan, progresif, dan revolusioner demi cita-cita nasionalisme.

Seniman, budayawan, maupun aparat birokrat budaya yang menyepakati wacana tersebut mewujud dalam lembaga-lembaga kebudayaan, baik yang berafiliasi ke PNI, NU, maupun PKI, sehingga budaya sebagai identitas bangsa menjadi pengetahuan bersama yang pada akhirnya mengarah pada kuasa pemerintah di bawah naungan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno.

Para seniman, sastrawan, dan rakyat menjadi subjek yang sebisa mungkin menyesuaikan proses kreatif dan selera estetiknya dengan konsep asli Indonesia. Bagi yang bersebrangan, seperti Koes Bersaudara, dianggap sebagai liyan yang bisa berbahaya bagi perkembangan budaya bangsa sehingga sah untuk dipenjara.

Kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan politis rezim yang tidak mau terlalu dekat dengan Barat, khusunya Inggris dan Amerika Serikat, karena dianggap antek- antek kapitalis dan neoimperialis.

Pada masa Orde Baru (Orba) yang bernuansa kapitalistik, wacana budaya bangsa mengarah pada pengetahuan tentang budaya nasional yang mendukung pembangunan nasional. Budaya bangsa kemudian diwacanakan sebagai medium yang menciptakan persatuan dan integritas nasional, tidak mengandung unsur SARA, identitas nasional, dan lain-lain.

Para seniman, sastrawan, lembaga- lembaga kesenian, maupun media yang bersepakat dengan wacana-wacana tersebut kemudian mewacanakan ke ranah publik, sehingga masyarakat tergiring dalam satu relasi kuasa orde baru; kesenian tidak boleh bernuansa politik.

Festival maupun lomba-lomba budaya menjadi sangat marak dalam masa ini dan mampu menyihir masyarakat akan kebenaran pengetahuan, meskipun hanya sebatas seremonial. Pada masa ini pula, ekspresi lokalitas di media sangat jarang dimunculkan, dan kalaupun muncul pasti membawa pesan tentang persatuan bangsa dan pembangunan nasional.

Budaya nasional, dengan demikian, menjadi pengetahuan konsensual untuk menutupi kecenderungan kapitalistik rejim yang membuka pintu selebar-lebarnya terhadap perkembangan industri media populer yang berhasil mengekang nalar kritis dan imajinatif seniman atas nama kemajuan bangsa, sembari meminggirkan ekspresi budaya lokal-daerah (Hartley dikutip dalam Setiono, 2003: 205).

Baik rezim Sukarno maupun Suharto, dalam konteks dan strateginya masing-masing, berhasil menggunakan budaya nasional sebagai wacana dan pengetahuan bangsa untuk mendukung kuasa hegemoniknya.

Dalam perspektif hegemoni (Gramsci, 1981: 191-192), kedua rezim tersebut berhasil menciptakan kuasa hegemoniknya melalui artikulasi kepentingan estetika kultural masyarakat sekaligus memasukkan kepentingan kuasa, sehingga sebagian besar warga masyarakat menganggap kuasa mereka memang sudah seharunya ada; sebuah pewajaran melalui konsensus.

Artinya, rezim mempunyai kepentingan untuk memperoleh konsensus dari rakyat melalui pengetahuan budaya nasional. Untuk mendukung konsensus tersebut diciptakanlah aparatus-aparatus hegemonik seperti media, pendidikan, institusi agama, keluarga, lembaga kebudayaan, maupun individu seniman/sastrawan/budayawan.

Para individu secara sistematis mewacanakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan rezim dalam hal kebudayaan. Sehingga wajar kiranya, kalau karya-karya seni, khususnya film, selalu berusaha merujuk pada wacana ideologis konsensual tentang budaya nasional.

Tumbangnya rezim otoriter Suharto oleh gerakan Reformasi 1998, dianggap sebagai babak baru yang bisa menghadirkan kontra-hegemoni terhadap hegemoni yang dijalankan Orba. Dalam konteks kebudayaan, rezim pemerintah pasca gerakan Reformasi 1998, seolah-olah sudah memberikan kebebasan dalam berekspresi tanpa lagi dibebani oleh pengetahuan tentang budaya nasional.

Hal itu ditandai dengan maraknya ekspresi budaya lokal di lingkup daerah. Namun, dalam tataran industri media populer, pengetahuan tentang budaya bangsa ternyata masih menjadi komponen kuasa hegemonik yang dilakukan rezim. Budaya populer masih dianggap sebagai benda dan praktik yang punya potensi massif dalam menggerakkan massa sehingga perlu dikendalikan.

Persoalan film, misalnya, tetap diposisikan membawa misi budaya bangsa. Film sebagai budaya populer, ternyata masih belum ‘terbebas’ sepenuhnya dari penilaian-penilaian yang dibuat oleh institusi sensor yang dibuat Negara.

Tulisan ini akan menelusuri dan menelaah bagaimana budaya bangsa digunakan oleh Negara untuk mengarahkan dan membatasi kerja para sineas dari era Sukarno, era Orde Baru/Suharto, hingga era 2000-an, era SBY. Selain itu, saya juga akan mengungkap bagaimana posisi sineas dan film Indonesia dalam menghadapi kuasa sensor Negara.

Budaya Bangsa, Film, dan Kepentingan Rezim

Membicarakan film Indonesia dalam keterkaitannya dengan perspektif budaya bangsa, samahalnya membicarakan beragam paradoks keindonesiaan itu sendiri. Bagaimana tidak, di satu sisi, diharapkan bahwa film akan menjadi identitas budaya bangsa yang bercirikan dan berwarna Indonesia, namun di sisi lain, tidak ada kejelasan dalam memposisikan persoalan budaya dalam bingkai film.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dan kemudian dilaksanakan oleh aparatus-aparatus film ternyata masih mengendalikan para sineas dan karya mereka yang ujung-ujungnya berakhir pada kuasa-hegemonik negara atas nama kebudayaan.

Rezim Sukarno

Di era Sukarno, film-film yang dibuat pada era itu berkembang pesat dengan membawa pesan dan semangat nasionalisame dalam nuansa revolusioner. Menurut Franken (dikutip Irawanto, 1999: 78), sejumlah besar industri film Indonesia muncul untuk mendukung kebudayaan nasional dan “perhatian yang besar dari intelektual muda menjadi jaminannya.”

Lucunya, semangat nasionalisme dalam film tersebut paradoks dengan realitas bahwa film- film impor Hollywood yang leluasa membanjiri bioskop-bioskop di Indonesia. Karena Presiden Sukarno sendiri adalah penikmat film Hollywood dan dia membuka kran bagi pengusaha film Hollywood untuk memonopoli tayangan sinema di Indonesia (Tirto).

Ketika medan politik era 1950-an mengalami pergeseran yang ditandai dengan semakin menguatnya pengaruh politik komunis dan nasionalis dalam payung Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme), budaya bangsa dalam jagat film Indonesia juga mengalami reorientasi.

Wacana budaya bangsa diarahkan sebagai bentuk perjuangan untuk menolak film-film impor, terutama dari Hollywood yang dianggap representasi neoimperalisme Amerika dalam hal kebudayaan.

Kondisi tersebut melahirkan institusi/aparatus yang bergerak dalam formasi diskursif demi mendukung semangat konfrontasi yang dilakukan rejim terhadap kekuatan budaya asing, yang pada akhirnya memperkuat kuasa hegemonik dengan menggunakan film sebagai komponennya.

Munurut Irawanto (1999: 78), terdapat dua organisasi film yang aktif menentang film-film impor Hollywood, yakni (1) SARBUFIS (Sarekat Buruh Film Indonesia dan Seni Drama), berafiliasi ke SOBSI, sarekat buruh yang merupakan underbow PKI dan (2) LFI (Lembaga Film Indonesia) dibentuk oleh LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), underbow PKI.

SARBUFIS dan LFI lebih memperjuangkan produksi dan peredaran film Indonesia untuk melawan imperalisme Amerika lewat film-filmnya.

Satu gerakan besar yang dijalankan yakni PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperalis Amerika Serikat), didukung oleh Lembaga Kebudayaan Nasional (PNI), SOBSI (PKI), GERWANI (PKI), Front Pemuda, LEKRA (PKI), SARBUFIS (PKI) dan organisasi lain yang berafiliasi pada PKI atau sayap radikal.

Gerakan itu sejalan dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964 yang poin pentingnya adalah (1) pembentukan Lembaga Pembinaan Perfilman dan (2) gambaran umum mengenai aturan-aturan tema film yang bisa diterima/lolos sensor dengan mensyaratkan pembelaan terhadap Pancasila dan Manifesto Politik serta kebijakan pemerintah (Kurnia, et al, 2004: 50).

Perjuangan aksi tersebut berhasil ketika pada tanggal 16 Agustus 1964 Menteri Perdagangan melarang peredaran film-film Amerika (Irawanto, 1999: 85-86). Terlepas dari sisi positif yang mungkin terjadi selepas keberhasilan tersebut, budaya bangsa dalam konteks perfilman pada masa kepemimpinan Sukarno lebih banyak digunakan sebagai medium politis.

Baik pemerintah maupun parpol-parpol pendukungnya memainkan isu budaya bangsa untuk mendukung posisi mereka di tengah-tengah masyarakat yang “harus diselamatkan dari pengaruh buruk budaya imperalis Amerika.”

Rezim Orde Baru/Suharto

Masa Orde Baru merupakan jaman yang dipenuhi dengan paradoks dalam bidang perfilman. Di satu sisi, sebagai konsekuensi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah membuka kran bagi masuknya film-film impor yang mendatangkan pajak pemasukan.

Namun, di sisi lain, pemerintah berusaha mendorong tumbuhnya industri perfilman nasional yang tetap berorientasi pada budaya bangsa demi mewujudkan stabilitas nasional demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Sekali lagi, persoalan film sebagai representasi budaya bangsa, bercampur-baur dengan kuasa-hegemonik rezim yang diwarnai pula dengan tindakan represif.

Masuknya film-film impor, baik dari Hollywood, Hongkong, maupun India, memberikan konsekuensi semakin populernya film-film asing bagi penonton Indonesia, dari kelas cineplex, bioskop kelas bawah, hingga layar tancap.

Dampak dari kondisi tersebut, adalah masuknya pengaruh budaya asing yang mengusung adegan kekerasan dan seksualitas ke dalam imajinasi bangsa yang selalu dicitrakan sopan, agamis, toleran, dan sebagainya. Pemerintah sebenarnya sadar akan persoalan tersebut, meskipun tidak bisa berbuat banyak dan film-film impor terus membanjiri bioskop di tanah air.

Pengaruh-pengaruh destruktif tersebut dianggap bisa memberikan pembelajaran yang kurang baik dan menganggu stabilitas serta pembangunan nasional yang mensyaratkan ketentraman dan kepatuhan warga negara.

Untuk mengurangi pengaruh buruk film asing dan menghindarkan industri film nasional dari penyebaran pesan-pesan yang ‘bisa mengganggu ketertiban dan kepentingan umum’, maka Badan Sensor Film (BSF) menjadi institusi yang sangat berpengaruh dan ‘ditakuti’ oleh para sineas dan pelaku industri film.

Di samping itu, pembuatan undang-undang atau regulasi pemerintah lainnya juga sangat berperan dalam perkembangan perfilman di era rrba. Pintu masuk untuk mengatur semua kebijakan perfilman adalah, lagi-lagi, persoalan film sebagai representasi budaya bangsa. Arif (dikutip Kurnia, et al, 2004: 57) menjabarkan hasil seminar kode etik film (4-8 Mei 1981) sebagai berikut.

(1) Film Indonesia seharusnya memiliki tema sentral mengenai situasi dan kondisi manusia Indonesia dan sifat-sifatnya dan ciri-ciri khas kepribadiannya dalam lingkungan yang wajar. (2) Film Indonesia merupakan hiburan yang membuat luhur pikiran, mental, rohani, dan cita-cita.

(3) Film sebagai produksi kebudayaan dapat mendorong masyarakat untuk memelihara dan memupuk kebudayaan yang dimilikinya sebagai proses humanisasi. (4) Larangan terhadap penyajian adegan-adegan yang berefek pada penurunan nilai-nilai moral penonton.

Jelas sekali, betapa dalam kode etik tersebut, terdapat pemahaman idealis dalam memandang film sebagai produk kebudayaan bangsa dan sebisa mungkin merepresentasikan kebudayaan bangsa. Film dianggap sebagai produk budaya yang sudah seharusnya memberikan pencerahan terhadap manusia Indonesia yang sadar akan nilai-nilai adiluhung bangsanya.

Maka dari itu film Indonesia diharapkan mampu memberikan pendidikan tentang kesusilaan dengan tidak memunculkan pemuatan adegan- adegan yang bernuansa seksual. Dengan kata lain, adegan seksual dalam film dianggap melanggar tata nilai budaya bangsa ini.

Selain pelarangan adegan seksual, dalam Kode Etik Produksi yang dibuat oleh Dewan Produksi Film Nasional (1981) juga mensyaratkan film Indonesia harus mengekspresikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagaimana dikutip Sen & Hill (2000: 142), dalam Kode Etik Produksi film Indonesia perlu “mengekspresikan kehidupan bersama yang harmonis di antara agama-agama yang ada serta saling menghormati dalam praktik beragama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing”.

Film juga harus “menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dalam episode- episode yang menekankan nilai kesatuan nasional”.

Selain itu, film Indonesia dilarang “memasukkan pernyataan yang bisa menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi pengadilan, termasuk tidak boleh memuat adegan pembunuhan polisi.”

Penyebaran wacana budaya bangsa dan juga kesatuan bangsa tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam Undang-Undang Perfilman No. 8 Tahun 1992, Pasal 3, disebutkan bahwa arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman Indonesia adalah untuk pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa.

Film juga digunakan untuk pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia;(c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan kecerdasan bangsa.

Kehadiran Lembaga Sensor Film (LSF) pada 1992 sebagai sebagai pengganti BSF juga mendasarkan praktik-praktik penyensorannya dalam kerangka menjaga kebudayaan bangsa dari pengaruh-pengaruh yang merusak.

Kebudayaan bangsa, dengan demikian, telah menjadi pengetahuan atau rezim kebenaran yang mendasari praktik perfilman Indonesia selama Orba. Yang pasti di balik itu semua, pengetahuan tentang budaya bangsa telah menjadi komponen kuasa hegemonik yang menyebar dan mewujud dalam praktik institusional beragam lembaga dan organisasi perfilman.

Sangat wajar, kiranya, kalau para sineas dalam era ini juga tidak bisa berbuat banyak karena daya kreatif mereka harus dibatasi oleh "budaya bangsa" dan "slogan hegemonik" lainnya yang sangat tidak jelas dan absurd. Jarang sekali muncul film-film kritis yang mampu menawarkan pandangan alternatif dalam berbudaya maupun berbangsa.

Heider (1991: 42-46) mencatat beberapa genre film yang berkembang semasa Orba. Pertama, genre perjuangan, mengetengakan cerita tentang perjuangan bersenjata para pejuang dalam melawan penjajah Jepang maupun Belanda. Kedua, genre sentimentil, berupa film-film drama yang mengangkat problem kehidupan keluarga atau remaja ibu kota.

Ketiga, genre horor, ceritanya berasal dari cerita-cerita mistis dan gaib yang berkembang dalam masyarakat, dengan artis terkenalnya Suzzana. Keempat, genre lain, seperti komedi, film ekspedisi, musikal, dan anak-anak.

Genre sentimentil berkembang pesat dan populersangat di tengah- tengah masyarakat. Dalam genre ini, film-film Indonesia banyak diwarnai dengan ‘keluarga metropolis’ dan kehidupan remaja dengan kehidupan glamor dan modern ibukota dan bisa dianggap menawarkan nilai-nilai budaya nasional dalam bingkai modernitas.

Taufik Ismail (dikutip Heider, 1991: 7), menjelaskan bahwa dari 27 finalis FFI 1977, 85,1 % menggunakan latar kota dan 14,9 % dengan latar desa. Sebanyak 92,6 % berkaitan dengan kehidupan kelas menengah kota dan 7,4 % mengetengahkan kehidupan orang desa.

Sejumlah 18,5 % menampilkan mobil Mercedes atau Volvo dan 70,3 % menampilkan paling tidak satu keluarga dengan hanya satu anak dan 29, 7 % keluarga dengan lebih dari satu anak, serta 52,1 % film berlatar kota menampilkan kehidupan nightclub.

Data tersebut menunjukkan betapa kehidupan dan keberbudayaan yang diusung sebagai landasan etis perfilman Indonesia, mengalami paradoks yang cenderung mengusung nilai-nilai kehidupan kota sebagai satu kesadaran kultur yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di pedesaan.

Tentu saja ini sejalan dengan semangat pertumbuhan ekonomi yang dibayangkan oleh rejim dengan pusatnya perkotaan, sekaligus untuk menutupi kontradiksi dan ketimpangan yang dirasakan oleh rakyat kecil sehingga mereka sebagai kelas subordinat tetap harus dimanjakan dengan narasi filmis utopia yang seolah-olah memperlihatkan artikulasi terhadap kepentingan mereka.

Akibatnya hegemoni akan terus berlangsung dan film dengan genre sentimentil berhasil membungkam potensi resisten mereka karena dalam banyak film yang melakukan misrepresentasi terkait ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

Meskipun ada beberapa film yang mengkritisi gaya hidup kota dengan menampilkan konflik-konflik keluarga dan urban, toh semua tidak pernah memberikan perspektif kritis bagaimana menyelesaikan problem dan cenderung terus merepresentasikan kultur kota.

Beberapa film yang berusaha kritis dan dianggap melawan tema-tema glamornya kehidupan kota, ternyata tidak bisa melepaskan diri dari bingkai kultur yang "serba tentram dan tidak menimbulkan gejolak," sebagaimana yang digariskan Orba.

Salah satu film yang memotret persoalan kemiskinan dan kehidupan kota adalah Pengemis dan Tukang Becak (1979) yang disutradari Wim Umboh. Kristanto (2004: 79-81) menyebut film itu, bersama-sama dengan November 1828, berhasil memberikan warna dan tema lain dalam jagat film Indonesia yang banyak dipenuhi warna glamor, seksualitas, dan sadisme.

Film ini dengan cermat menceritakan dengan detil bagaimana liku-liku kehidupan gelandangan dan tukang becak yang sangat problematis. Namun, yang harus diperhatikan adalah ketidakberanian untuk memotret secara lebih jauh betapa kebijakan pembangunan nasional telah menyebabkan kondisi itu terjadi.

Film ini pun berakhir dengan ending yang membahagiakan semua pihak. Selalu ada solusi, selalu ada kebahagiaan, sebuah pesan tunggal kehidupan yang menjadi semangat rezim Orba.

Di samping itu film-film yang dengan jeli mengkritisi ketidakadilan yang diperoleh orang miskin, kelas subordinat, harus dirubah sebelum diedarkan karena dianggap menjelek-jelekkan pemerintah maupun aparat penegak hukum yang saat itu terbukti sangat korup.

Film Perawan Desa (1978) yang menceritakan tentang seorang gadis dari Yogya yang diperkosa oleh sekelompok anak muda kota, anak para pejabat, harus merubah alur cerita hingga ending-nya, karena dianggap tidak sesuai dengan budaya bangsa, meskipun sebenarnya cenderung untuk menutupi kebusukan penegak hukum.

Cerita awalnya sebenarnya bertutur tentang tokoh perempuan yang malah dipenjara oleh polisi karena dianggap membuat isu perkosaan. Sementara para pemerkosa masih bebas. Setelah melalui BSF, ending cerita itu diubah, di mana para pemerkosa mendapat kecelakaan dan tokoh perempuan memperoleh masa depan yang cerah dengan menjadi perawat.

Uniknya, dalam FFI 1980, film ini mendapat penghargaan sebagai Film Terbaik karena dianggap menceritakan perjuangan sosial rakyat kecil untuk memperoleh keadilan (Sen & Hill, 2000: 143-147).

Ironisnya lagi, nilai-nilai ideal dari aturan-aturan yang ada ternyata banyak dilanggar sendiri oleh "para sineas pesanan" pemegang modal yang sekedar ingin memperoleh keuntungan dengan memenuhi tanggung jawab aturan impor film yang mensyaratkan perusahaan importir membuat film demi menggairahkan industri perfilman.

Akibatnya, pada era 90-an film Indonesia dipenuhi dengan booming film bergenre ‘sek-kesek ala metropolis’ yang banyak mengeksploitasi perempuan. LSF, ternyata hanya bisa bersilat lidah dan mempertahankan kebenarannya dengan kondisi seperti itu. LSF semata-mata menjadi aparatus hegemonik bermata dua.

Di satu sisi mereka sangat membatasi kreativitas para sineas Indonesia dengan beragam aturan yang selalu dikatakan mengedepankan budaya bangsa dan standar moralitas. Di sisi lain, mungkin karena desakan memajukan industri film tanah air, mereka tetap saja membolehkan film-film yang nyata-nyata mengedepankan seksualitas, kekerasan, maupun mistis.

Lalu, masih perlukah mengatasnamakan budaya bangsa dalam konteks penyensoran film, kalau institusi LSF sendiri tidak bisa merumuskan dengan benar apa itu budaya bangsa?

Di tengah carut-marut kondisi tersebut, Garin Nugroho, bisa dianggap sebagai sineas muda yang memberikan tawaran lain tentang ‘budaya’. Lewat film-film komersilnya, semisal Cinta dalam Sepotong Roti, maupun film-film festivalnya, seperti Bulan Tertusuk Ilalang, Surat Untuk Bidadari, maupun Daun Di Atas Bantal, ia coba keluar dari pakem-pakem yang menjebak film-film Indonesia.

Film dan Budaya Bangsa di Era Reformasi

Setelah kemandegan industri film Indonesia, selepas booming film "esek- kesek" pada era 2000-an jagat perfilman kembali bergeliat. Garin Nugroho pantas dianggap sebagai pionner bagi perkembangan film Indonesia para ‘masa reformasi’ ini karena garapan-garapannya menimbulkan inspirasi bagi para sineas muda Indonesia.

Mira Lesmana, Rudy Sujarwo, Rizal Matovani, Riri Reza, Nia Dinata, Hanung Brahmanto, dan lain-lain, adalah sederetan nama sineas muda Indonesia yang memberikan nuansa pencerahan dalam perkembangan film di era 2000-an awal.

Semangat perubahan dan keragaman tema serta genre menjadi penanda dari keinginan generasi muda film Indonesia untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik di tengah-tengah kungkungan standar budaya dan etika yang masih dipegang oleh LSF. Beragam genre ditawarkan, dari genre remaja, neo-horor, komedi, ‘semi-kritik’ hingga petualangan.

Untuk genre film remaja, Ada Apa Dengan Cinta berhasil menjadi trend setter yang segera diikuti judul-judul lainnya, seperti Eiffel I’m In Love, Brownies, Heart, Dealova, Tentang Dia, Bintang Jatuh, 30 Hari Mencari Cinta, Virgin, Buruan Cium Gue, Cinta Pertama, Cinta is Love, Mengejar Matahari, Sembilan Naga, Ekskul, dan lain-lain.

Genre neo-horor ditandai dengan hadirnya Jelangkung, Tusuk Jelangkung, Terowongan Casablanca, Hantu Jeruk Purut, 12:AM, Gottcha, Lentera Merah, Kuntilanak, Rumah Pondok Indah, Pocong 2 (Pocong 1, tidak jadi diedarkan karena LSF menyuruh untuk melakukan editing, tetapi pihak sutradara tidak bisa menerimanya).

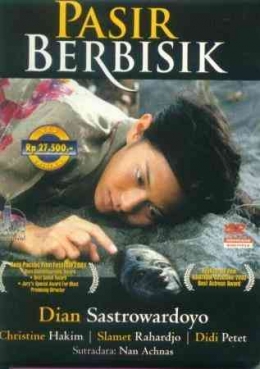

Sementara, genre komedi diwakili oleh film Kiamat Sudah Dekat, Ketika, Maskot, Nagabonar Jadi Dua, Jomblo, dan lain-lain. Untuk ‘semi-kritik’ diwakili Arisan, Novel Tanpa Hurup ‘R’, Pasir Berbisik, Gie, Mendadak Dangdut, Cha Bau Kan, Biola Tak Berdawai, Berbagi Suami, Opera Jawa, Mengejar Mas-mas, dan lain-lain.

Sementara, film yang masuk kategori petualangan adalah Petualangan Serina, Ekspedisi Madewa, dan Denias Senandung Di Atas Awan. Menariknya, hampir semua genre film tersebut mendapat apresiasi positif dari penonton.

Kehadiran film-film tersebut, di satu sisi, bisa dianggap sebagai tanda kebangkitan perfilman tanah air. Di sisi lain, bisa dianggap sebagai usaha untuk melakukan kontra-hegemoni terhadap pemaknaan budaya bangsa. Budaya bangsa tidak selamanya harus dimaknai dalam kerangka seragam yang serba tentram dan satu.

Bahwa masalah remaja, horor, serta masalah-masalah sosial lainnya adalah kondisi-kondisi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat dan tidak harus tidak diungkapkan. Keragaman sudut pandang yang ditawarkan melalui film, bisa menjadi refleksi akan keragaman budaya bangsa ini.

Budaya tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang “kaku” dan “serba baik”. Budaya yang jelek juga harus diungkapkan karena dari situlah akan muncul ruang-ruang kontemplatif untuk menjadi lebih baik.

Benturan-benturan kultural yang terjadi dalam masyarakat dan direpresentasikan dalam film tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena dari benturan-benturan itulah budayabangsa ini akan terus menjadi dan pada saatnya nanti akan membentuk keragaman dalam memaknai budaya. Film, paling tidak, sudah memberikan gambarannya tentang hal itu.

Dari perkembangan tersebut, ada satu hal yang patut disayangkan. Film- film Indonesia di era 2000-an ternyata masih belum bisa melepaskan diri dari formasi diskursif budaya perkotaan, sebagaimana yang diusung film-film pada masa Orba.

Dengan kata lain, budaya perkotaan menyisakan medan semantik ideologis yang menyebabkan para sineas muda kita mengambil inspirasi kreatifnya tetap pada level kota. Film-film bergenre remaja sangat kental dengan wacana tersebut. Pun genre kritik sosial, juga masih berkutat pada wilayah perkotaan, terutama Jakarta dengan seluk-beluk kehidupannya.

Kiranya, hanya Pasir Berbisik-lah yang mengambil latar kehidupan desa (pegunungan Bromo) meskipun sekedar latar belaka dan tidak bisa menjelaskan relasi yang jelas antara setting lokasi dan setting Bromo dengan orang Tengger-nya.

Film komedi Maskot, meskipun mengambil latar kehidupan desa, tetapi tetap menunjukkan tokoh dari kota sebagai messian yang bisa menyelamatkan kehidupan warga desa. Ironisnya lagi, sampai saat ini masih belum ada film yang mengkritik segala ketidakbecusan pemerintah dalam mengurus bangsa ini.

Meski para sineas muda relatif mudah untuk menghasilkan film-film bermutu karena adanya SDM-SDM bermutu, kemajuan teknologi maupun ketersediaan dana, tetapi pemerintah rupanya tetap mempunyai kepentingan untuk mengawasi dan mengendalikan perkembangan film Indonesia.

LSF masih saja bercokol sebagai aparatus hegemonik yang berhak menggunting film-film yang dianggap melanggar budaya dan moralitas bangsa. Film Virgin maupun Pocong 1 menjadi korban dari kewenangan LSF tersebut. Ketakutan para sineas untuk membuat film-film yang mengkritik peran aparatus negara bisa jadi dikarenakan peran destruktif LSF.

Pemerintah jelas sekali menginginkan re-hegemoni dalam kehidupan budaya bangsa, termasuk melalui film, dengan alasan bahwa ketika generasi muda sudah semakin akrab dengan budaya Barat maka jati diri bangsa ini akan hancur dan berbahaya bagi kehidupan budaya di masa mendatang.

Di tengah-tengah usaha re-hegemoni negara, Festival Film Indonesia dalam era reformasi diharapkan memberikan nuansa lain yang bisa mendorong semangat kreatif para sineas muda Indonesia.

Memang dalam penyelenggaraan FFI 2004 dan 2005, kesan pemihakan terhadap usaha getol sineas muda terwujud dengan dimenangkannya Ada Apa Dengan Cinta (FFI 2004) dan Arisan (FFI 2005), sebagai film terbaik. Artinya sudah ada penghargaan terhadap apresiasi kualitas cerita serta apresiasi masyarakat.

Namun, FFI 2006 sungguh di luar dugaan. Film Ekskul menjadi film terbaik. Lagi-lagi kriteria mutu estetik dan kesesuaian dengan budaya bangsa menjadi kriteria penilaian dewan juri.

Kemenangan Ekskul jelas menodai kriteria budaya bangsa dalam FFI, dan lebih jauh lagi, menunjukkan ambiguitas panitia dan dewan juri FFI yang dibentuk oleh BP2N (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional) serta, lebih ekstrim, menyiratkan ketidakmampuan birokrat film dalam mengelola perkembangan film di Indonesia.

Kondisi itu membuat beberapa insan perfilman Indonesia membentuk MFI (Masyarakat Film Indonesia) yang bertujuan melakukan aksi dan gerakan untuk perubahan kebijakan perfilman Indonesia yang selama ini dinilai tidak jelas dan tidak berpihak kepada kepentingan insan film. Beberapa tuntutan yang mereka ajukan kepada birokrat yang berurusan dengan perkembangan film, antara lain:

(1) Mencabut Piala Citra Film Terbaik untuk Ekskul karena telah melakukan pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ilustrasi musik; (2) Menghentikan segera penyelenggaraan FFI; (3) Membubarkan lembaga-lembaga perfilman yang ada dan membentuk lembaga-lembaga baru secara demokratis dan transparan;

(4) Mencabut UU No. 9 Tahun 1992 tentang Perfilman dan menggantinya dengan UU baru yang lebih mendukung kemajuan;

(5) Membuat rancangan strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi perfilman Indonesia dengan melibatkan para pelaku aktif perfilman Indonesia; dan, (6) Mengganti Lembaga Sensor Film dengan sebuah Lembaga Klasifikasi Film. (Indarto, 2007).

Dari tuntutan di atas, jelas sekali adanya usaha dari para sineas film untuk mendobrak kekakuan dan ketidakjelasan arah pengembangan perfilman Indonesia. Bahkan, untuk mempertegas arah perjuangannya MFI melakukan Uji Materi Undang-undang Perfilman.

Tuntutan MFI untuk mencabut Piala Citra film Ekskul akhirnya memang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N ) karena adanya polemik di kalangan sineas Indonesia terkait pelangaran hak cipta untu ilustrasi musik. Namun demikian, tuntutan mereka untuk membubarkan LSF belum bisa terwujud.

Meskipun MFI sudah gencar melakukan advokasi terhadap pilihan ideologis gerakannya, aparat pemerintah di bawah rezim SBY masih mempunyai pola pikir yang sama dengan para pendahulu mereka pada jaman Orba dan menolak mentah-mentah usulan MFI, terutama yang berkaitan dengan pembubaran LSF.

Bahkan dengan tegas Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, Jero Wacik, menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan keberadaan LSF karena budaya masyarakat yang sangat beragam dan tingkat pendidikannya masih rendah sehingga LSF masih perlu dipertahankan hingga beberapa puluh tahun ke depan.

Wacana yang dilontarkan oleh si menteri ternyata mendapat gayung bersambut dari PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) dan juga PARSI (Persatuan Artis Sinetron Indonesia) (Arsuka, 2008).

Bahkan, salah satu kritikus film ada yang dengan terang-terangan membela LSF dengan argumen tentang standar moralitas masyarakat yang masih dalam masa transisional dan kebingungan harus berperilaku dan bersikap seperti apa.

Indarto (2007), dengan cukup meyakinkan mengajukan argumen yang cukup logis, meskipun tetap sepihak. Menurutnya, pembubaran LSF, tidaklah relevan. Ia mengajukan pertanyaan kritis: Benarkah keberadaan LSF selama ini menghambat tumbuhnya film-film Indonesia yang bermutu baik? Apakah sensor film sudah membuat film Indonesia yang tadinya bermutu baik menjadi tidak bermutu?

Menurutnya tidak. Film bagus setelah disensor tetap bagus, dan film jelek tetap saja jelek. Di banyak negara, bahkan sensor yang jauh lebih keras dan represif tetap bisa melahirkan film-film bermutu baik. Kalau yang mau dibela ialah kebebasan berekspresi, mengganti LSF dengan lembaga klasifikasi bisa menimbulkan komplikasi baru.

Masih menurut Indarto, persoalan sesungguhnya adalah standar moral masyarakat kita, yang pasti bakal tercermin sebagai standar moral LSF atau lembaga klasifikasi baru tersebut. Apabila hal itu oleh para pekerja film muda yang lebih modern dan “Barat” dianggap terlalu konservatif, inkonsisten, dan membingungkan, ya begitulah wajah masyarakat Indonesia.

Lucunya lagi, adalah pernyataan sang menteri tentang rendahnya pendidikan masyarakat yang menjadikan film harus disensor. Bagaimana bisa seorang pejabat berusaha mencemooh pendidikan warganya sendiri, sementara dia dan kolega-koleganya tidak juga berbuat kebaikan bagi pendidikan di negeri ini.

Usulan MFI untuk membubarkan LSF dan diganti dengan Lembaga Klasifikasi Film, sebenarnya menjadi kekuatan ideologis yang akan membebaskan para sineas Indonesia dari kekangan kuasa, karena selama ini terlalu banyak pemotongan yang dilakukan LSF atas nama budaya dan moralitas yang tentu saja bisa mengurangi esensi dan pesan ideologis yang hendak disampaikan melalui narasi film.

Wardhana (2008) berpendapat bahwa kendati ragam sensor dipakai dasar pemenggalan adegan, terkesan kuat bahwa yang disensor LSF adalah yang berkait dengan moral. Itu sebabnya, wacana yang dimunculkan adalah bahwa pembubaran lembaga sensor sama artinya dengan membiarkan moral jadi terkacaukan.

Padahal karya sinema bukan semata-mata ekspresi seni. Karya sinema merupakan tawaran ide, bahkan ideologi. Maka, memenggal suatu adegan ataupun memangkas judul, atau apapun sebagaimana yang dilakukan LSF selama ini, sama maknanya dengan memenggal atau menghalang-halangi keutuhan sebuah ide atau ideologi.

Jadinya, LSF merupakan kepanjangan tangan negara atau penguasa atau kelompok tertentu untuk menindas kemungkinan beragamnya ide, ideologi, pendapat, wacana, dan tata nilai.

Memenggal, memangkas, dan semacamnya atar karya kreatif sinema sama artinya dengan mencoret-coret lukisan, atau bahkan menambah dan mengganti warna lukisan; dan itu sama artinya dengan menerabas moral rights. Perusakan terhadap moral rights harusnya ada aturan hukumnya.

Dari kontestasi wacana-wacana di atas, bisa dilihat, betapa pengetahuan budaya bangsa mempunyai dampak kuasa yang sangat ‘produktif’ dari waktu ke waktu. Produktif maksudnya, pengetahuan tentang budaya bangsa telah melahirkan formasi diskursif yang tidak tunggal—ada yang pro dan ada pula kontra—dan menyebar dengan apik melalui kontestasi di media massa.

Di samping itu, usaha mempertahankan LSF dari para birokrat seni maupun para kritikus normatif, menjadi penanda lahirnya strategi-strategi diskursif yang diimbangi dengan regulasi-regulasi pemertahanan. Gugatan-gugatan yang dilakukan oleh MFI maupun para pendukungnya juga merupakan efek kuasa pengetahuan budaya bangsa yang bersifat resisten.

Sayangnya, pemertahanan dan gugatan tersebut cenderung memposisikan budaya bangsa maupun moralitas sebagai “ranah yang beku” sehingga baik “tergugat” maupun “penggugat” cenderung hanya berkutat pada pro kebijakan dan kontra-kebijakan.

Kalaupun kemudian pihak pemerintah yang menang dalam proses peninjauan kembali, maka bisa dipastikan re-hegemoni kuasa rezim akan kembali diulangi dengan perluasan-perluasan wacana dan pengetahuan baru tentang budaya bangsa, yang tentunya dengan didukung kekuatan hukum yang semakin tegas.

Kalaupun MFI yang menang, maka kemungkinan yang akan terjadi, adalah perubahan regulasi tetapi tetap dengan mengkompromikan persoalan budaya bangsa ke dalam narasi film Indonesia.

Karena persoalan film berkaitan dengan para penonton dan pihak-pihak komunal dalam masyarakat yang, tentunya, masih berada dalam ragam wacana ideologis hegemonik dengan mengedepankan budaya dan moralitas ala Indonesia.

Beberapa Catatan

Dari uraian di atas, secara implisit, bisa diketahui bahwa membicarakan film memang tidak bisa dilepaskan dari kuasa pengetahuan tentang budaya bangsa yang mencakup banyak aspek dalam kehidupan masyarakat.

Maka, ketika usaha resistensi hanya diarahkan pada perubahan regulasi, tanpa mempertimbangkan strategi diskursif bagi persoalan budaya itu sendiri, tentu saja akan menjadi sia-sia karena tidak bisa menyelesaikan masalah dan kelak di kemudian hari hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Yang dibutuhkan saat ini adalah strategi diskursif untuk terus mewacanakan usaha mengkritisi budaya bangsa yang sudah terlanjur diakui dan diamini oleh masyarakat. Kesadaran kritis yang harus dibangun, adalah bahwa budaya bangsa ini bukanlah “ranah yang beku” sehingga harus dikritisi dengan cara membongkar aspek-aspek kuasa-negatif di dalamnya.

Selama ini pendidikan kita, dari TK hingga perguruan tinggi, selalu menekankan kadiluhungan budaya bangsa di tengah-tengah pengaruh budaya asing dalam lingkaran globalisasi.

Keadiluhungan seolah menjadi “kata suci” yang tidak bisa diganggu gugat oleh bangsa ini. Padahal dalam keadilihungan itu, sebenarnya banyak bercokol kepentingan-kepentingan kuasa dari kelas penguasa feodal, kolonial, hinggal pascakolonial.

Membongkar budaya bukan berarti menghancurkan budaya bangsa dan menggantikannya dengan budaya asing. Membongkar budaya adalah proyek masa depan yang selalu berusaha kritis terhadap terma budaya bangsa yang di dalamnya terdapat hasrat kuasa dan memapankan kuasa.

Banyak kearifan- kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat biasa yang sebenarnya bisa dibuka kembali untuk menggantikan konsep budaya adilihung produk keraton maupun istana yang dulunya berkolaborasi dengan penguasa kolonial.

Kearifan- kearifan masyarakat biasa itulah yang selama ini disisihkan karena mereka dianggap “bodoh”, “dungu”, dan “kurang berbudaya” hanya karena mereka tidak mempraktikkan tata cara dan kesopanan ala keraton.

Masyarakat biasa telah mempunyai strateginya sendiri untuk mengambil dari aspek-aspek kemajuan, baik secara teknik maupun kualitas isi, baik dari Barat ataupun negara-negara Asia yang lebih maju, sembari terus menikmati kekayaan tradisinya yang terus bertransformasi dalam perubahan ruang dan waktu.

Mereka sepenuhnya sadar untuk berubah sehingga ketakutan dari para penjaga moral terlalu berlebihan. Semua elemen masyarakat, baik birokrat, pendidik, seniman, sastrawan, maupun sineas film, harus menyadari persoalan tersebut sehingga bangsa ini tidak lagi menjadi bangsa yang “dibodohkan” demi ketakutan sepihak dari rezim.

Para sineas, sebenarnya punya potensi besar untuk menyemarakkan proyek pembongkaran budaya tersebut. Mereka sudah saatnya memikirkan beragam potensi budaya maupun ideologi dari masyarakat biasa, tanpa harus melulu terjebak dalam budaya perkotaan—di samping melanjutkan proses idealis untuk merubah kebijakan perfilman.

Pembongkaran budaya, sejatinya, lebih menjanjikan ketika mereka hendak mencari pembebasan karena dengan menyuguhkan kebudayaan rakyat biasa mereka bisa lebih memperluas eksplorasi filmis untuk menemukan metafor-metafor baru yang lebih beragam dan tidak sekedar representasi perilaku menyimpang warga kota, yang selama ini banyak dianggap berbahaya oleh LSF.

Di samping itu, ketika mereka terjebak melulu pada eksplorasi budaya perkotaan, mereka sebenarnya juga sudah berusaha melakukan penawaran baru pengetahuan budaya nasional yang ada di kota.

Artinya, mereka mencoba untuk menghegemoni kesadaran dan imajinasi penonton, baik yang tinggal di kota maupun di desa, dengan formasi diskursif kebudayaan yang hanya terjadi di kota. Tentu ini bisa menjadi rejim kebenaran yang baru.

Memang, proyek pembongkaran budaya ini membutuhkan kerja, energi, waktu, dan komitmen jangka panjang. Para pendidik maupun budayawan tidak boleh lagi terjebak pada kekakuan paradigma budaya bangsa adiluhung, demikian juga para sineas tidak boleh terjebak pada budaya perkotaan saja.

Artinya, pembongkaran budaya ini harus berjalan secara sinergis dengan melibatkan pendidikan dan perfilman. Garin, Nia Dinata, Mira Lesmana, Hanung Brahmantyo maupun Deddy Mizwar sudah menunjukkan kualitas mereka dengan menghasilkan film- film bermutu yang memberikan tawaran alternatif dalam memandang persoalan kebudayaan dengan beragam konteks dan kontestasinya.

Demikian juga dengan almarhum Romo Mangunwijaya yang berhasil mengembangkan sekolah-sekolah alternatif bagi masyarakat biasa yang kurang mampu dengan mengedepankan perilaku budaya egalitarian yang dulunya menjadi ciri masyarakat kita.

Pembongkaran budaya itu akan mendorong lahirnya generasi yang literasi budaya (cultural literacy), sebuah generasi yang secara kritis bisa memahami budaya yang ada dalam kehidupan mereka, baik yang berasal dari tradisi-lokal maupun Barat, untuk kemudian menggunakan atau menolak praktik dan nilai budaya yang kurang sesuai dengan impian ideal mereka sebagai generasi penerus.

Untuk menuju melek budaya, jelas dibutuhkan satu strategi dan kebijakan untuk mengusahakan literasi media (media literacy). Secara sederhana melek media, menurut Heins & Cho (2003: 4) merupakan:

kemampuan berpikir kritis untuk membacar tayangan-tayangan yang ada dalam media maupun komunikasi massa, sehingga seorang penonton bisa melakukan tindakan-tindakan kritis ketika mereka melihat tayangan iklan “perempuan yang sedang merokok” maupun adegan peperangan atau perkelahian.

Literasi media, penonton menjadi sadar bahwa realitas dalam film maupun media-media lainnya adalah produk representasi dari realitas yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mereka tidak menjadi penonton yang pasif, tetapi aktif.

Dengan literasi media, akan muncul penonton-penonton yang sadar bagaimana harus memahami tayangan-tayangan yang ada dalam film, televisi, maupun media massa lainnya. Di Amerika Serikat maupun Eropa, kegiatan pelatihan literasi media bagi guru maupun siswa/mahasiswa telah menjadi satu kepentingan bersama yang disadari oleh masyarakat di tengah-tengah perkembangan industri budaya dan media massa yang sudah tidak mungkin di bendung lagi.

Boleh saja para birokrat maupun sineas berkutat dalam persoalan sensor, tetapi ketika mereka melupakan agenda penting yang sudah semakin mendesak semacam media literacy, maka yang terjadi hanyalah kekonyolan tak bertanggung jawab karena hanya mengurusi kepentingan budaya dan bisnis, tanpa mau memikirkan kecerdasan di tataran penonton.

Ketika penonton menjadi cerdas dan tahu mana yang baik dan tidak, LSF atau apapun namanya tidak lagi dibutuhkan. Mungkin ini bisa dianggap semakin membebaskan para sineas hingga kebablasan dan menjadi semata-mata Barat. Tentu saja berlebihan untuk berpikir demikian.

Ketika penonton, terutama generasi muda, sudah mempunyai kesadaran kritis, para sineas akan berpikir ulang untuk memproduksi film-film yang sembrono karena mereka berhadapan dengan penonton yang sudah mempunyai pandangan-pandangan kritis terhadap tontonan yang baik atau tidak.

Dengan demikian, para sineas akan tertantang untuk selalu melakukan eksplorasi tema-tema baru dan cerdas yang mampu menarik minat para penonton. Dengan demkian, ketika literasi media dan literasi budaya benar-benar sudah berkembang, maka kebebasan ekspresi, seperti yang diharapkan oleh para sineas maupun seniman-seniman lainnya, akan benar-benar terwujud.

Dan, bangsa ini, tentunya, tidak akan menjadi bangsa yang terlalu takut untuk berubah di tengah-tengah perkembangan industri media dan budaya populer. Lebih dari itu, rakyat tidak akan selalu menjadi “kambing hitam yang dibodohkan dan dihantui stigma buruk budaya Barat” oleh mereka yang sebenarnya sudah lebih dulu bersentuhan dan mengakui kemjauan budaya Barat.

Daftar Bacaan

Arsuka, Nirwan Ahmad. “Sensor dan Kebebasan.” Kompas, 27 Januari 2008.

Gramsci, Antonio .1981. “Class, Culture, and Hegemony.” Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, and Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press

Heider, Karl G. 1991. Indonesian Cinema, National Culture on Screen. Honolulu: University of Hawai Press

Heins, Marjorie & Christine Cho.2003. "Media Literacy: An Alternative to Censorship." New York: Free Expression Policy Project.

Indarto, Totot. “Mau Berubah ke Mana Film Kita?” Kompas, 11 Pebruari 2007.

Indarto, Totot . “Gonjang-ganjing Perfilman Indonesia.” Kompas, 14 Januari 2007.

Irawanto, Budi . 1999. Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kristanto, J.B. 2004. Nonton Film, Nonton Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.

Kurnia, Novi , Budi Irawanto, & Rahayu. 2004. Pemetaan Perfilman Indonesia Tahap Kedua, Menguak Peta Perfilman Indonesia. Diterbitkan atas kerjasama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, dan Fakultas Film dan Televisi IKJ.

Sen, Krishna & David T.Hill.2000. Media, Culture, and Politics in Indonesia. Oxford: Oxford University Press.

Setiono, Budi. 2003. “Campursari: Nyanyian Jawa Poskolonial.” Dalam Budi Susanto (ed). Identitas dan Poskolonialitas di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino bekerjasama dengan Penerbit Kanisius.

Wardhana, Veven SP . “Sensor Film dan Moral Right,” Kompas, 10 Pebruari 2008.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H