MENUJU PEDALAMAN TIMUR JAWA

Adalah ambisi besar untuk meniru keberhasilan pabrik gula di Kuba yang mendorong Handels Vereeniging Amsterdam (HVA) membangun kompleks pabrik gula modern di pedalaman Jatiroro, Lumajang, Jawa Timur, pada awal abad ke-20.

Menurut catatan Knight (2013), keberhasilan pabrik gula di Kuba dalam membuka kawasan pertanian untuk industri yang jauh dari pemukiman penduduk menarik perhatian HVA untuk melakukan hal yang sama di ujung timur Jawa.

Menjauh dari pemukiman penduduk berarti membangun pemukiman baru yang tidak harus beradaptasi atau memerhatikan kepentingan warga yang sudah bermukim lama. Selain itu model tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gula, baik dalam hal tata kelola industrial, manajemen staf dan buruh, maupun model pertaniannya agar bisa mendapatkan hasil maksimal.

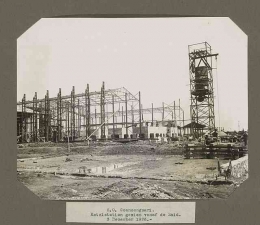

Dengan dukungan dana besar perbankan, HVA mampu menghadirkan peralatan modern untuk memenuhi kebutuhan produksi gula dalam skala massif guna memenuhi kebutuhna pasar internasional. Selain itu, Pabrik Gula (PG) Jatiroto juga dilengkapi sarana kesehatan dan hiburan untuk para administratur, pegawai, dan pekerja pribumi.

PG Gunungsari termasuk yang terdampak secara serius dari kondisi tersebut. Lahannya menyusut menjadi 31 hektar dan hasil panennya digiling di PG Semboro yang masih beroperasi di tengah krisis (Nurcahyo, 2011). Ketika Jepang menduduki Jember, PG Gunungsari dan PG Bedadung tidak lagi bisa beroperasi karena banyak peralatan yang rusak akibat perang (Prakosajaya et al, 2020).

GEDUNG DAN RERUNTUHAN YANG MENUNGGU LENYAP

Semua kemegahan PG Gunungsari yang hanya beroperasi singkat tersebut, sepertinya akan segera lenyap dari bumi Kencong, Jember. Mengapa? Bekas pabriknya sudah tidak terawat lagi. Mungkin karena sudah tidak dapat beroperasi lagi, maka tidak ada upaya khusus untuk menjaga dan merawatnya sebagai warisan kolonial Belanda.

Kalau dijaga dan dirawat secara serius, kawasan pabrik, perkantoran, dan perumahan PG Gunungsari bisa menjadi cagar budaya yang selain bisa dikembangkan untuk wisata edukasi, juga bisa dipromosikan ke Belanda dan Eropa agar keturunan dari pemilik HVA dan staf yang pernah bekerja di sana bisa menengok tempat para leluhur mereka di Hindia Belanda.

Saya membayangkan, seandainya pabrik PG Gunungsari masih terawat dengan baik, para pelajar dan mahasiswa bisa diajak berkeliling untuk menelusuri satu demi satu gedung pabrik dan pemukiman yang pembangunannya menelan biaya sebesar 15.000.000 gulden tersebut .

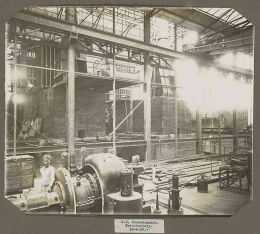

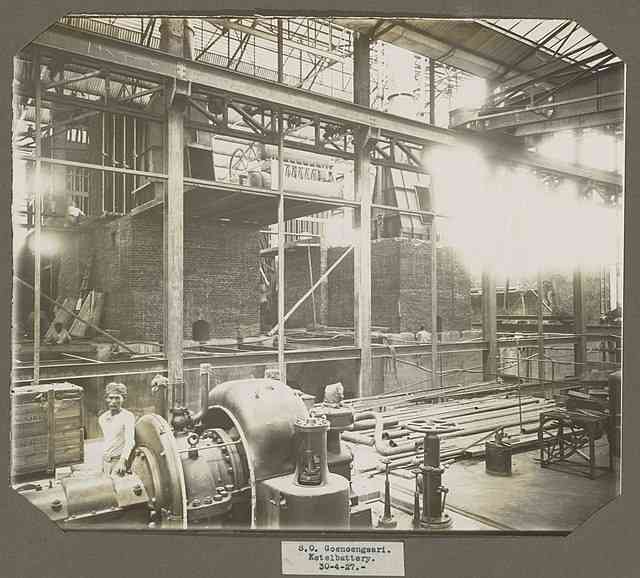

Mereka bisa diajak menelusuri sisi demi sisi yang akan membawa imajinasi ke dalam peristiwa di masa kolonial ketika para tuan Eropa berjas putih memerintahkan buruh pribumi untuk melakukan penggilingan tebu. Termasuk, bagaimana mesin-mesin canggih dan pembangkit listrik untuk keperluan produksi.

Banyak negara di dunia berusaha untuk melindungi gedung-gedung tua peninggalan masa lalu sebagai bukti perkembangan sejarah, budaya, dan peradaban masyarakat. Namun, di Jember, pabrik yang pernah begitu dibanggakan pada masa kolonial sebagai penanda modernitas ujung timur atau pedalaman Jawa, harus dijadikan tempat penimbunan limbah.

Bisa dikatakan bangunan utama pabrik yang dulu digunakan untuk menghasilkan gula telah hancur. Ditambah lagi, beberapa area di bagian selatan pabrik telah digunakan untuk mendirikan pasar baru Kencong karena pasar yang lama terbakar. Situs warisan kolonial pun beralih fungsi tanpa memperhatikan sejarah panjangnya.

Meskipun demikian, kalau melihat kondisi struktur yang masih bisa diidentifikasi tersebut, tidak butuh waktu lama untuk menyusul struktur bangunan lain yang sudah terlebih dahulu rata dengan tanah karena tidak ada perawatan sama sekali. Tanaman paku-pakuan dan merambat serta beberapa jenis pohon tumbuh di dinding gudang sehingga mempercepat pelapukannya.

Yang relatif masih bagus kondisinya adalah perumahan untuk staf dan fasilitas untuk pertemuan dan pesta. Rumah para staf berarsitektur Eropa sehingga mereka masih bisa merasakan atmosfer tanah kelahiran di wilayah pedalaman yang sangat jauh dari kota, apalagi dari Belanda.

Untuk mereka juga disediakan gedung pertemuan untuk menggelar acara pesta, berdansa, dan menikmati musik. Meskipun jauh dari tanah air, para karyawan Eropa masih bisa bertemu dan merayakan kebahagiaan di gedung tersebut. Sampai sekarang kondisi gedung pertemuan itu masih bisa dikatakan bagus dan lumayan terawat.

Kawasan Kamaran, perumahan untuk buruh pribumi, sampai sekarang masih dihuni, terletak di sisi barat pabrik. Di bagian depan dari kamaran terdapat sebuah bioskop untuk para buruh. Sayangnya, gedung bioskop yang dulu menjadi tempat bagi buruh pribumi mendapatkan hiburan, sudah semakin tidak terurus.

Sementara, rumah administratur di selatan jalan raya mulai runtuh. Saat ini halaman luas di depannya digunakan untuk parkir truk-truk besar dari luar kota yang para sopir dan kernetnya butuh istirahat. Bangunan bersejarah tempat tinggal Toean Besar Belanda bersama keluarganya pun perlahan akan lenyap dari pandangan masyarakat.

Kehadiran para pengusaha Belanda di Kencong dan sekitarnya merupakan wujud perjuangan liberalisme di tanah jajahan di mana para pemodal swasta, seperti yang bergabung dalam HVA, menuntut kesempatan untuk berinvenstasi dalam perkebunan, pertanian, dan industri yang menghasilkan produk yang laku di pasar internasional.

Ketika menyusuri satu per satu reruntuhan gudang dan gudang yang masih lumayan bentuknya, imajinasi saya meluncur deras kepada kebahagiaan para pengusaha Eropa ketika mengoperasikan PG Gunungsari untuk pertama kali. Pasti mereka membuat kalkulasi keuntungan untuk membayar pinjaman di bank dan membayar staf dan buruh pribumi.

Suara-suara lori yang datang mengangkut berton-ton tebu menuju kawasan pabrik pasti menghadirkan irama tersendiri, menggenapi semua impian dan harapan para pengusaha Eropa untuk mengeruk keuntungan berlimpah serta keinginan para buruh pribumi untuk merasakan rezeki ekonomi dari upah.

Tidak lupa saya membayangkan bagaimana staf PG Gunnungsari yang berasal dari Eropa tinggal di rumah yang berbeda dari para buruh. Rumah-rumah itu bergaya Eropa dan lebih luas sehingga masih tetap mengikat mereka dengan negeri asal dan segala ingatan akan keluarga, bangsa, dan budaya leluhur.

Sayangnya, semua itu peristiwa historis tersebut akan segera kehilangan sebagian besar penanda fisik. Bangunan-bangunan untuk pengelolaan tebu menjadi gula sebagian besar sudah runtuh dan ada yang rata dengan tanah.

TIDAK SERIUS MENGHARGAI SEJARAH DAN WARISAN MASA LALU

Runtuhnya sebagian besar bangunan pabrik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia, belum begitu serius menangangi bangunan-bangunan bersejarah warisan kolonial. Memang sudah ada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi dalam praktiknya masih banyak ketidakjelasan di tingkat daerah terkait upaya pendataan, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan bangunan warisan kolonial.

Sementara, para pemilik atau pengelola bangunan-bangunan kolonial lebih memperhatikan bangunan-bangunan yang masih berfungsi atau digunakan untuk kepentingan mereka. Adapun, bangunan-bangunan yang sudah tidak berfungsi, kebanyakan tidak dirawat, sehingga akhirnya terbengkalai, lapuk, dan lenyap alias rata dengan tanah.

Namun, kalau kita berpikir historis, tentu tindakan tersebut bisa dikatakan tidak lagi memedulikan atau menghargai bangunan-bangunan bersejarah yang tentu sangat penting bagi perjalanan bangsa ini, dari era kolonial hingga pascakolonial. Banyak hal yang bisa dipelajari oleh para pelajar, mahasiswa, dan peneliti dari keberadaan bangunan PG Gunungsari.

Sekali lagi, kalau dibandingkan dengan banyak negara yang ingin melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah sebagai situs ingatan masa lalu dan atraksi pariwisata untuk menarik kedatangan wisatawan nusantara dan mancenegara, tindakan membuang limbah tersebut bisa dikatakan tidak etis.

Sebagai bangsa yang memiliki perjalanan panjang dari kolonial hingga pascakolonial, lenyapnya banyak benda atau bangunan dari masa kolonial dibiarkan begitu saja, tanpa usaha serius untuk melakukan tindakan konkrit, bisa dibaca sebagai pembiaran oleh pemerintah terhadap hilangnya bukti-bukti sejarah yang berarti pula mengabaikan pula perjalanan panjang bangsa dan negara ini.

Maka, rasa-rasanya, harusnya pemerintah ini malu dengan slogan "jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" (jasmerah) sebagaimana dikumandangkan Bung Karno. Atau, jangan-jangan bagi pemerintah slogan tersebut hanya menjadi senandung kosong yang dinyanyikan untuk sekedar hiburan di saat lelah? Mari kita menjadi penyaksi yang kritis.

RUJUKAN

Knight, G. Roger.2013. Commodities and Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia, 1880-1942. Leiden: Brill

Prakosajaya, A.A., Hot Marangkup T.S., dan Ayu Nur W.2020. “Pemilihan Lokasi Pabrik Gula Gunungsari oleh Handelsvereeniging Amsterdam (Hva): Analisis Keruangan Salah Satu "Sister Factory" Pabrik Gula Jatiroto”. Kindai Etam, Vol. 6(2): 113-124.

Nurcahyo, Abraha. 2011. "Tata Kelola Industri Gula di Situbondo Masa Kolonial dan Kebijakan Pergulaan di Masa Kini. Agastya, Vol. 1(2): 174-202.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H