Saya masih ingat saat para buruh perempuan, termasuk ibu dan budhe, nandur, menanam bibit padi, di sawah yang selesai dibajak. Kemiskinan ekonomi menjadikan banyak perempuan harus bekerja di sawah sebagai buruh tani karena mereka kebanyakan tidak memiliki kecukupan lahan.

"Tuan tanah" secara denotatif bisa dibaca sebagai para pemilik lahan sawah, sebuah istilah yang cukup populer di era Sukarno, terutama di kalangan komunis. Tuan tanah adalah salah satu musuh utama kaum proletar dalam kelompok "tujuh setan desa". Tentu saja, yang dimusuhi adalah tuan tanah yang jahat.

Istilah "tujuh setan desa" berasal dari laporan penelitian yang disusun PKI di bawah kepemimpinan D.N. Aidit. Penelitian partisipatoris di lapangan yang menggunakan tiga metode (bekerja bersama, makan bersama, tidur bersama) berlangsung pada tahun 1964 dan Aidit memimpin langsung penelitian yang melibatkan 40 kader PKI terpilih itu.

Dari penelitian tersebut didapatkan identifikasi tentang musuh kaum proletar yang harus diwaspadai dan dilawan yang kemudian disebut "tujuh setan desa". Mereka adalah: tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (pegawai negeri yang korup), tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat yang membela kepentingan kaum pengisap desa (https://historia.id/modern/articles/cerita-di-balik-tujuh-setan-desa-vXWwm).

Rendra sengaja menggunakan "idiom residual" dari era 60-an untuk menegaskan bahwa di zaman pembangunan ini masih banyak pihak, baik individual, swasta, maupun negara, yang berperilaku seperti tuan tanah, sebuah kontradiksi. Banyak tuan tanah-tuan tanah jahat yang masih menancapkan kuku-kukunya untuk mengeskploitasi bumi pertiwi yang semestinya bisa dinikmati oleh warga negara.

Bait berikutnya tidak kalah mengerikan; satu juta lelaki gundul keluar dari hutan dengan tubuh terbalut lumpur. Tentu saja, kita bisa memberikan beberapa tafsir tentang lelaki gundul. Bisa jadi rambut kepala mereka terbakar atau sengaja disuruh plontos oleh para tuan yang mempekerjakan mereka. Atau, mungkin ada yang menafsirnya sebagai tentara yang baru selesai pendidikan.

Yang pasti mereka selesai melakukan pekerjaan berat di tengah hutan yang menjadikan mereka penuh lumpur serta terpapar sinar matahari. Saking panasnya, mata mereka seperti menyala dan tubuh mereka siap membakar apa saja yang dijumpai di jalan. Ungkapan tersebut merupakan bentuk penyangatan yang menekankan kondisi yang cukup mengenaskan.

Kalau kita lacak lagi, sejak era kolonial banyak kaum kuli yang dipekerjakan oleh pekebun Belanda untuk membuka dan menggarap lahan. Mereka harus menjadi buruh di tanah Nusantara. Tradisi kuli tersebut masih berlanjut hingga era pasca kemerdekaan. Bahkan, di era Orde Baru ketika pembangunanisme dikampanyekan secara massif, ketika janji kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan elit di lingkaran kekuasaan. Para wanita dan lelaki miskin tetap harus menjadi subjek yang menderita dari praktik eksploitasi bumi dan manusia.

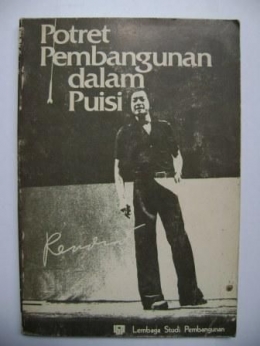

Bagi saya, melalui "Sajak Matahari" dan puisi-puisi lainnya dalam Potret Pembangunan dalam Puisi merupakan usaha Rendra sebagai sastrawan dan intelektual untuk menawarkan kritik terhadap kebrengsekan dan ketidakadilan yang dilahirkan rezim Orde Baru. Konstruksi wacana-wacana ketidakadilan beraroma paradoks dari idealisasi dan pembenaran yang dikonstruksi rezim negara merupakan pilihan ideologis yang diambil Rendra untuk disebarluaskan kepada para pembacanya.

Konstruksi diskursif ini memberikan alternatif cara pandang dan pola pikir terhadap kampanye pembangunan yang banyak diamini intelektual pada zaman Orde Baru. Paling tidak, konstruksi tersebut menjadi tandingan dari kebenaran ideologis yang dikonstruksi rezim negara melalui bermacam produk representasionalnya.