Awal bulan April menjelang Ramadan, kembali, saya mendapatkan kesempatan menonton teater. Kali ini, saya menontonnya secara langsung, bukan secara daring.

Tentu, ini seperti menjadi semi-nostalgia, setelah dalam setahun lalu (2020) tidak menonton teater secara langsung akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 adalah momentum bangunnya kembali gelora semangat untuk dunia teater.

Tidak hanya membangkitkan semangat para penggiatnya, tapi juga semangat para penonton, termasuk saya. Bukti dari antusias ini adalah dengan keberadaan parade teater yang digelar di Gedung Dewan Kesenian Malang, Jawa Timur, dan bisa dikatakan berhasil mendatangkan banyak penonton.

Acara itu dilaksanakan sejak 1 April sampai 8 April. Artinya, dalam sepekan kita disuguhi pertunjukan teater dari segala macam bentuk, termasuk dengan keberadaan pertunjukan tari.

Saya kemudian memilih tanggal 5, walaupun sebenarnya ingin menonton semua pertunjukan. Faktor biaya yang diperlukan telah menghalangi keinginan saya.

Bukan karena saya menganggap tiket 30.000 rupiah mahal, melainkan ketersediaan uang untuk dialokasikan ke parade ini. Masih minim.

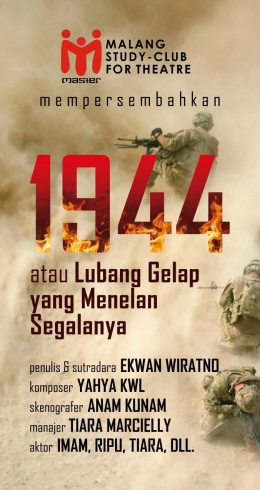

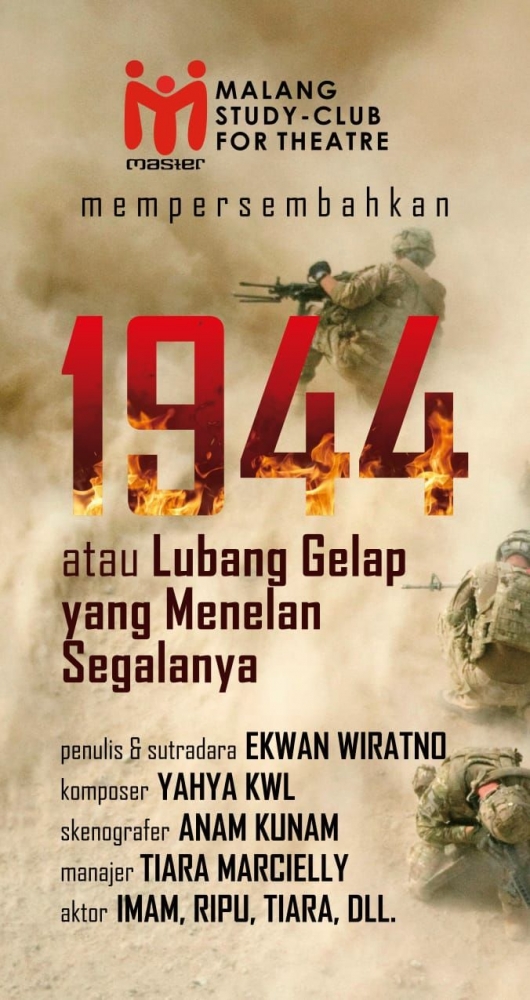

Hari H tiba, dan saya tentu bersemangat untuk datang ke Gedung DKM. Judul pementasannya hari itu adalah "1944 -- Lubang Gelap yang Menelan Segalanya" yang dipentaskan oleh Malang Study-club for Theatre (MASTER).

Cukup nahas, saya datang terlambat. Ini membuat saya hanya dapat menonton pementasan sekitar setengah dari total durasi pementasan, yang sekitar 20-an menit.

Menonton teater 10 menit rasanya memang amat janggal. Tapi, ini bukan salahnya penyuguh pementasan, melainkan penonton, yang dalam kejadian ini adalah saya. Siapa suruh telat?

Namun, saya cukup terbantu dengan beberapa pernak-pernik yang ada di panggung pementasan. Di panggung, ternyata ada beberapa tulisan yang saya asumsikan sebagai bagian dari "suara" pementasan tersebut.

"Setan-setan Perang", "Belati Mati", "Teror Tolol", dan tentunya yang paling memikat perhatian adalah "Perkosa Estetika".

Bahkan, saat pementasan selesai, saya masih memperhatikan tulisan-tulisan yang ada di "dinding" panggung. Apakah pementasan ini menyuarakan suatu hal yang besar atau sebenarnya mengajak penonton untuk berpikir tentang hal-hal yang paling dekat dengan penonton masing-masing?

Rasa penasaran saya kemudian bisa dikatakan termediasikan oleh apa yang disampaikan salah seorang penonton, yang saya tahu namanya Anwari. Seorang penggiat teater dengan komunitasnya bernama Kamateatra.

Pada masa itu, hal-hal yang berbau kesenian akan mengalami penyortiran. Misalnya, buku, karya-karya fiksi, lirik lagu, dan sejenisnya.

Artinya, tidak hanya dalam hal perang, kebebasan dibelenggu, tetapi dalam konteks kehidupan yang dialami di luar perang--Perang Dunia dan penjajahan, hal itu bisa terjadi. Termasuk dalam hal berkesenian, atau bisa juga disebut berkarya.

Hanya saja, kini eranya sudah berbeda. Berkarya sudah menjadi hal yang lebih bebas daripada sebelumnya. Walaupun, di momen atau tempat tertentu bisa saja kebebasan berkarya masih abu-abu.

Artinya, praktik perampasan hak untuk hidup tidak hanya dalam konteks nyawa, melainkan juga dalam konteks berkarya. Karena, di sanalah pertaruhan tentang kemanusiaan juga ada.

Itulah yang sekiranya saya tangkap dari pernyataan Mas Anwari dalam menanggapi pementasan ini. Yang kemudian, mendorong saya untuk berpikir lain, yaitu tentang pesan-pesan, makna, dan diskursus yang ingin dimunculkan dari "1944 -- Lubang Gelap yang Menelan Segalanya".

Ini juga yang kemudian saya kaitkan dengan tanggapan dari penonton lain yang membahas tentang teknik panggung, teori pementasan, khazanah teater, dan durasi pementasan. Hal-hal yang kemudian menjadi rancu, antara ini asumsi pelaku teater atau penonton yang sepenuhnya awam.

Jika itu merupakan asumsi pelaku teater, apa yang dibahas tentang hal teknis, sebenarnya bukan masalah. Memang, itu juga bisa dipertanyakan dan dibahas.

Namun, jika itu dilayangkan oleh penonton yang menganggap dirinya awam, saya merasa itu adalah kejanggalan. Mengapa demikian?

Menurut saya penonton awam, dalam hal ini adalah penonton teater, maka logikanya adalah ia tidak akan memikirkan tentang durasi pementasan. Kalaupun harus berpikir tentang durasi, mungkin dia perlu melihat kembali durasi pementasan teater pelajar.

Bukankah, biasanya pementasan itu berdurasi pendek? Atau, jika ingin dikaitkan dengan karya populer seperti film, bukankah di film juga ada film-film berdurasi pendek?

Artinya, durasi pementasan di teater juga bisa pendek. Dia tidak selamanya hadir dalam durasi satu jam atau sedurasi film-film box office. Tidak.

Tetapi, sebagai penonton awam memang dibebaskan untuk berasumsi atau berharap tentang berapa lama pementasan teater berlangsung. Semakin panjang durasi, mungkin akan setara dengan harga tiket yang telah ditebus.

Mungkin.

Hanya saja, saya juga perlu beranggapan bahwa sebagai penonton, apalagi mengaku sebagai penonton awam, sebaiknya menggunakan logika membeli secangkir kopi.

Saat membeli kopi, kita sebagai pengunjung warung kopi atau kafe, biasanya sudah membayangkan bagaimana citarasa kopi hitam yang akan dipesan. Tetapi, ketika sudah memesan dan meminum kopi tersebut, tidak jarang citarasanya sedikit mengejutkan apa yang sebelumnya dibayangkan.

Entah, kopinya kemanisan, kepahitan, atau ada rasa-rasa lain yang sepertinya berbeda dari kopi di tempat lain, bahkan di rumah. Artinya, sebagai pembeli kopi yang bahkan sudah bertahun-tahun meminumnya, juga masih bisa terkejut dengan kopi yang baru saja diminum.

Jika yang sudah bertahun-tahun meminum kopi segala merek dan segala tempat masih terkejut, apalagi yang baru saja meminum kopi. Pasti akan terkejut.

Setiap warung kopi pasti akan ada sedikit atau banyak perbedaan terhadap kopi hitamnya. Ini bisa dirasakan oleh peminum kopi fanatik maupun yang sebulan sekali minum kopi.

Artinya, dalam hal teater juga bisa demikian. Setiap panggung, setiap komunitas teater, setiap sutradara, pasti mempunyai perbedaan dalam membuat pertunjukan. Salah satu yang paling sederhana untuk dibedakan adalah durasinya.

Hal ini bisa sedikit dipermasalahkan, jika penontonnya sudah sering menonton teater. Misalnya, karena dia sering menonton teater berdurasi 'sampai mengantuk', maka dia akan protes dengan pementasan singkat ini.

Atau, kalau memang penontonnya awam, bisa saja ia hanya pernah satu kali menonton teater yang "nahasnya" berdurasi sampai mengantuk, dan itu membuatnya sudah menyiapkan diri untuk terus terjaga di pementasan ini. Sayangnya, itu tidak terjadi.

Menurut saya, ini adalah keunikan. Karena, kalau saya sebagai penonton awam, saya akan membiarkan diri saya sebagai cangkir kopi yang kosong.

Kalau seandainya cangkir itu malah diisi teh, tidak masalah. Apalagi, kalau diisi susu, malah sehat.

Itu yang kemudian saya sebut sebagai "membeli secangkir kopi". Di dalamnya terdapat keterkejutan dan penerimaan.

Memangnya, kalau kopi yang dipesan tidak sesuai harapan, si pembeli langsung pergi?

Kalau saya, tidak. Sekalipun kopi itu ternyata tidak cocok di lidah, masih saya usahakan untuk diminum. Kalau perlu, saya terus duduk di warung itu biar terasa sepadan dengan harga yang sudah saya tebus.

Pemikiran ini yang kemudian saya kaitkan dengan konteks belajar yang juga disinggung dalam diskusi pascapentas. Menurut saya, yang harus belajar teater bukan hanya para pembuat pertunjukkannya, tetapi juga penontonnya.

Penontonnya juga perlu belajar, sekalipun tidak harus masuk ke komunitas teater. Karena, sampai kemarin menonton teater, saya masih menemukan stereotip tentang keharusan untuk praktik membuat teater agar dapat disebut telah belajar teater.

Sedangkan, mereka yang hanya mampu menjadi penonton seperti ditutup ruang kritisnya terhadap pementasan teater dengan kalimat, "Anda sepertinya besok boleh membuat pementasan".

Inilah yang menurut saya adalah biangkerok dari masih "kecilnya" teater jika dibandingkan dengan bentuk kesenian lain yang tidak jarang disebut masih anak kemarin sore. Buat apa merasa sudah tua atau lebih dulu melakukan sesuatu, tetapi tidak mampu mengembangkannya?

Kenapa seni musik, tari, dan film bisa berkembang dan menjangkau semua orang?

Karena, para pelakunya jarang menghardik penontonnya yang kurang sepakat dengan karya tersebut untuk membuat karya tandingan. Nahasnya, di teater, terkadang masih ada hardikan-hardikan seperti itu secara implisit maupun eksplisit ketika terjadi kontradiksi di penontonnya.

Jika hal itu terus dilakukan, maka penonton teater adalah orang-orang yang membuat teater. Coba bandingkan dengan penonton film. Apakah mereka juga pembuat film?

Menurut saya, poin yang paling penting adalah penonton teater masih bisa mempelajari teater walau tidak menjadi orang teater. Misi belajar teater seharusnya jauh lebih penting, daripada keharusan untuk membuat teater bagi penonton.

Dengan kemauan penonton teater untuk belajar teater, maka penonton akan lebih cepat untuk menerima ragam pementasan teater. Karena, semakin banyak yang diketahui tentang teater, akan semakin cepat untuk menelaah keunikan-keunikan, perbedaan, dan tidak marah dengan keterkejutan yang dialami.

Artinya, semakin tahu, bukan berarti semakin berhak untuk menolak segala macam perbedaan. Justru, semakin mudah untuk menerima perbedaan.

Itulah kenapa, orang bodoh itu rasis, dan orang rasis itu pasti bodoh. Jadi, apakah penonton teater juga mau begitu?

Deddy Husein S.

Catatan: Semua dokumentasi yang tersemat sudah atas izin dari MASTER.

Baca juga: "ENTAH" dan Teater Daring bagian 1 dan bagian 2.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H