Selasa, 22 Desember 2020 adalah salah satu hari yang menarik untuk saya bagikan kepada pembaca. Karena, pada hari itu, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah agenda yang tentunya sangat jarang saya ikuti.

Agenda itu adalah pemutaran film animasi dokumenter berjudul "kOsOng". Saya mengetahui informasi tersebut dari seorang teman di sebuah grup yang berisi kreator di berbagai bidang, dua diantaranya adalah ilustrasi dan animasi.

Maka, tidak heran jika saya mendapatkan informasi tersebut. Namun, biasanya ketika ada informasi semacam itu, saya jarang ingin terlibat. Apalagi, kalau harus lewat aplikasi webinar atau pertemuan daring.

Faktor kendala paling utama adalah urusan teknis. Bahkan, itu juga saya sampaikan ke teman yang membagikan info tersebut. Tetapi, berhubung dimaklumi, maka saya dapat tetap "berangkat".

Kejadian lucu pun terjadi, karena saya ternyata lupa untuk melakukan pendaftaran. Saya pikir, kalau menghubungi teman saya yang merupakan salah satu pihak yang terlibat di proyek itu, artinya saya sudah terdaftar (hehehe).

Akhirnya, pada jam yang mepet, saya kembali menghubunginya. Ternyata teman saya langsung memberikan tautan untuk ke aplikasi pertemuan daring. Rupanya, sudah seizin pihak penyelenggara. Lega!

Saya memang terlambat untuk mengikuti sesi pembuka, sehingga saya kurang tahu siapa saja yang ada di forum tersebut. Namun, saya beruntung tidak terlambat dalam mendapatkan arahan untuk menuju ke tautan film "kOsOng", atau juga bisa ditulis KOSONG--demi kebakuan penulisan judul.

Durasi filmnya sesuai standar film pada umumnya, yaitu 1 jam 16 menit lebih sekian detik (77 menit). Tetapi, yang berbeda adalah ini film dokumenter. Dan, semakin berbeda karena film ini dikemas dalam bentuk animasi. Sungguh pengalaman menarik yang saya dapatkan.

Awalnya, saya menonton tanpa subtitel. Ketika seperti itu, banyak kata-kata dari tokoh di film tersebut yang kurang jelas terdengar.

Baru ketika film sudah berjalan sekitar 16 menit, atau saat babak kedua sudah berjalan, saya baru ingat bahwa ada subtitel di film ini. Tentu, saya harus memutarnya ulang dari awal. Hehehe.

Dari situ, saya mulai menyelami setiap cerita yang dibawakan tokoh-tokoh perempuan yang berada di film dokumenter tersebut. Ada 5 perempuan yang terlibat, dan itu yang kemudian saya masukkan ke dalam 5 babak. Tetapi, film itu menurut saya ada 6 babak.

Spoiler alert! (Pembaca sangat boleh tidak membacanya dan gulir ke bawah sampai menemukan tanda "~")

Babak pertama, berisi seorang perempuan yang bekerja sebagai project officer. Dia sudah menikah dengan lelaki yang juga sevisi dengannya dan memiliki minat besar di bidang kreatif.

Di situlah, saya mulai memasuki gelombang perasaan terhadap cerita dari perempuan pertama. Saya merasa sedih karena mendengar penuturannya tentang intensitas pertanyaan orang-orang di sekitarnya terkait momongan. Bahkan, salah satu pertanyaan yang bernada sindiran sukses terekam di kepala saya.

"Padahal terakhir saya lihat, sampeyan seperti ngisi (hamil), loh."

Bagaimana? Sudah mulai gerah?

Babak kedua, disuguhkan perempuan yang sudah paruh baya. Dia juga punya cerita yang langsung mengingatkan saya tentang cerita di dalam buku karya pertama saya, "LIKA-LIKU TEGAR SUM". Apa persamaannya?

Pernikahan dini dan perjodohan dari orang tua. Jadi, pernikahan yang dialami perempuan kedua itu saya yakini tidak berdasarkan cinta seperti yang orang kebanyakan sekarang alami.

Saya tentu turut lekat ke dalam cerita tersebut. Bahkan, ceritanya menurut saya sangat kompleks. Bahasa kerennya sekarang "so complicated".

Dia tidak hanya menuturkan tentang stereotip perempuan yang sudah menikah, tetapi juga tentang stigma perempuan nakal menurut orang-orang di sekitarnya. Saya pun mulai tersulut terhadap penuturan itu.

Cerita berlanjut ke babak ketiga, yang artinya ada perempuan ketiga yang punya cerita miris. Perempuan itu bercerita bahwa dirinya mengidap penyakit pada rahim dan semakin memilukan jika diangkat, karena akan menghilangkan potensi untuk hamil.

Pada cerita ini, perasaan saya semakin tersayat-sayat. Bukan hanya karena saya mendengar penuturan si tokoh berdasarkan tekanan sosial, seperti yang dialami dua tokoh sebelumnya. Tetapi, karena si suami perempuan itu juga mulai tertekan dan menekan si perempuan.

Saya berusaha tahu bagaimana perasaan si lelaki, karena dia terus diejek oleh teman seperkumpulannya. Siapa sih orang yang mau diejek oleh temannya sendiri?

Tetapi, sebagai seorang lelaki dan kepala rumah tangga seharusnya dia bisa melakukan tindakan yang sepantasnya ia lakukan, yaitu membela istrinya. Sebagai suami, seharusnya dia sangat tahu apa yang terjadi pada istrinya. Itulah yang kemudian dapat menjadi modalnya untuk menangkal suara-suara sumbang yang meneror telinganya.

Babak keempat. Ini lebih ke konflik batin perempuan zaman sekarang. Itu tidak lepas dari usia si tokoh perempuan keempat yang masih 'kepala dua', dan dia sudah menikah.

Artinya, dia memiliki tantangan yang selangkah lebih maju dari perempuan lajang. Apa itu?

Memiliki momongan.

Sebenarnya, saya sempat memasang label feminisme kepada tokoh ini. Tetapi, ketika saya tahu bahwa si suaminya juga masih belum siap punya momongan, maka saya pikir ini faktor psikologis.

Artinya, pemicu dari pasangan suami-istri yang belum memiliki momongan itu bukan hanya karena pola pikir, tetapi juga kesiapan mental. Pada faktor ini, saya pun setuju. Mengapa?

Banyak anak di semua generasi sering terlihat susah tumbuh dan berkembang dengan baik, karena mereka lahir di orang tua yang cenderung belum siap mental untuk mengasuh dan mendidiknya. Anak itu bukan hanya barang titipan yang diterima lalu dipajang, atau malah hanya ditaruh di atas lemari pakaian.

Anak itu harus dirawat, dididik, dan diberi kasih sayang yang cukup. Ingat, cukup. Bukan berlebihan.

Supaya itu terjadi, maka pihak orang tua harus siap. Tidak hanya siap secara ekonomi, tetapi juga secara pengetahuan dan mentalitas. Itulah mengapa, saya juga sejalan dengan keluhan si perempuan keempat.

Babak kelima. Cerita di babak ini juga takkalah menarik dengan cerita-cerita perempuan sebelumnya. Ada pernikahan dari seorang perempuan yang sudah paruh baya. Ia menikah dengan mantan pengidap skizofrenia (schizophrenia).

Sebuah penyakit mental yang bisa diwariskan ke keturunan. Itulah yang membuat perempuan kelima ini berani membuat keputusan untuk tidak memiliki anak.

Padahal, siapa sih orang tua yang tidak ingin punya anak? Tetapi, dia dengan banyak pertimbangan, akhirnya mampu dengan ikhlas memutuskan untuk tidak punya anak.

Saya pun sukses dibuat sedih di babak ini. Banyak renungan yang dipicu oleh si tokoh kelima ini yang membuat saya angkat topi kepadanya. Luar biasa, Bu!

Akhirnya, muncul kata "Bu" di kepala saya saat menonton film ini. Artinya, saya menganggap perempuan yang sudah menikah adalah ibu, walaupun bukan ibu saya. Dan, saya juga menganggap perempuan tetaplah perempuan walau tidak/belum memiliki anak. Sepakat?

Pertanyaan itu sebenarnya perlu dijawab oleh semua orang yang menonton film ini, termasuk mereka yang masih memegang teguh stereotip tentang perempuan yang sudah menikah. Semoga, mereka dapat menonton film ini dan terketuk pintu nuraninya.

Lalu, bagaimana dengan babak keenam?

Babak ini adalah babak pamungkas yang berisi puncak dari permasalahan yang dihadapi 5 perempuan tangguh tersebut. Berhubung ini adalah film dokumenter, maka tidak ada konklusi yang biasa saya temukan di film fiksi/semifiksi.

Artinya, babak ini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan atau juga tanggapan dari 5 perempuan itu yang wajib dijawab oleh para penonton. Khususnya, mereka yang masih sangat "patuh" dengan pandangan sosial yang sebenarnya tidak benar, tetapi sudah telanjur menjadi normatif.

~

Berhubung saya hanya seorang penonton, alias bukan pembuat filmnya, maka saya juga perlu mengetahui bagaimana proses kreatifnya, dan apa yang mendasari pembuatan film ini. Setelah menonton film ini, saya kembali ke forum diskusi.

Jelas, saya kembali terlambat, karena 16 menit yang terulang tadi. Tetapi, saya beruntung masih dapat menyimak pernyataan dari seorang pemantik, bernama Eni Simatupang.

Dia adalah salah satu figur dari Purplecode_id. Ketika saya cari tahu lewat media sosial Purplecode_id, ini semacam komunitas yang konsentrasi terhadap pengetahuan-pengetahuan umum/khusus dan penting untuk diketahui generasi masa kini.

Salah satunya tentang pengetahuan terhadap anak dan perempuan. Maka, tidak heran jika mereka mendukung acara pemutaran film animasi dokumenter ini.

"... perempuan tetaplah perempuan meski belum/tidak punya anak. Lagipula, kalau anaknya gagal menjadi anak yang baik, ibunya juga tetap dianggap tidak sempurna sebagai ibu."

Kurang lebih, itulah pendapat paling penting dan dapat saya ingat ketika mendengar pernyataan Mbak Eni pasca pemutaran film. Saya pun setuju dengan pandangan itu, karena sampai kapan pun tidak ada keberhasilan yang sempurna dicapai oleh manusia, khususnya perempuan.

Pasti akan ada saja komentar negatif terhadap seseorang. Itulah mengapa, akan terasa banyak membuang energi jika terus menuruti tuntutan sosial yang tiada habisnya.

"Tekanan sosial selalu ada saat kita (khususnya perempuan) belum menikah, sudah menikah, dan sudah punya anak atau belum."

Pernyataan Mbak Eni kemudian disampaikan ulang--dan dipertegas--oleh Yulia Dwi kurang-lebih seperti kalimat tersebut. Mbak Yulia adalah moderator forum ini dan berasal dari komunitas Qbukatabu. Komunitas yang bergerak di layanan masyarakat dan berkonsentrasi pada pengetahuan seks, kesehatan, anak, dan perempuan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan itu sekaligus gambaran sederhana yang saya sampaikan sebelumnya, tentu pembaca juga bertanya-tanya tentang bagaimana sih tim kreatif film ini dapat menghadapi gelombang emosi pada kisah yang dihadirkan para tokoh (narasumber) tersebut?

Pertanyaan itulah yang muncul dan disampaikan salah seorang partisipan bernama Jeje. Mbak Jeje menanyakannya dan dijawab oleh Chonie Prysilia selaku sang sutradara.

Menurut Mbak Chonie, gelombang emosi ada saat wawancara dan saat mendengar ulang rekaman itu. Namun, tantangan terbesarnya adalah memilah isi rekamannya agar tidak terlalu panjang, tetapi tetap pada esensi yang diharapkan.

Ketika sudah terpilah, barulah kisah-kisah itu disusun ke dalam bentuk cerita untuk dapat divisualisasikan ke bentuk animasi. Walau demikian, tim kreatif yang bergerak di bidang animasi ternyata tidak sepenuhnya tahu detail ceritanya.

Mereka baru terkejut saat filmnya sudah jadi. Ternyata, sedemikian beratnya isi di dalam film animasi yang mereka buat.

Artinya, gelombang emosi tidak sepenuhnya tersebar ke tim kreatif. Tetapi, itu malah bagus untuk membuat tim kreatif fokus pada sisi teknisnya, bukan pada sisi nonteknis seperti yang dirasakan penonton--termasuk saya.

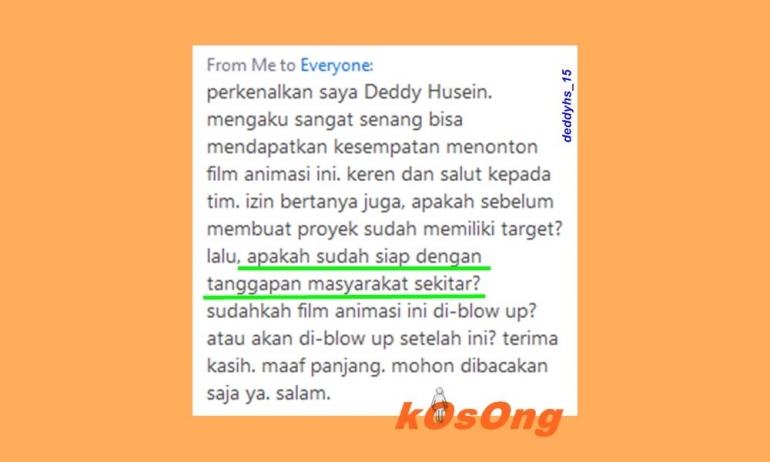

Saya pun mendapatkan kesempatan bertanya setelah ada partisipan lain bertanya melalui forum obrolan. Pertanyaan saya tidak jauh-jauh dari konsekuensi dari penggarapan film ini.

Ternyata, saya melihat Mbak Chonie sangat percaya diri dan yakin dengan karyanya. Dia pun sangat optimis dengan konsekuensi yang dia terima dengan catatan bahwa setiap apresiasi itu datang juga dengan proses diskusi. Itu akan lebih baik daripada hanya sekadar menilai--suka atau tidak suka.

Saya sangat mengapresiasi tanggapan itu, karena saya juga berharap karya ini bisa menembus tebalnya dinding-dinding konservatif yang telanjur mengitari kehidupan masyarakat kita. Itu juga tersampaikan dengan sangat estetik lewat lagu-lagu pengiring di film KOSONG yang diciptakan Nada Bicara.

Salah satu lagu yang rupanya sangat tepat untuk mengiringi akhir film ini adalah "Sudah Usang". Lagu itu menurut saya suatu sentilan keras yang tepat untuk masyarakat yang sulit lepas dari pikiran yang konservatif dan patriarki.

Hidup itu akan damai kalau kita bisa memaknai kehadiran kita dengan baik. Salah satunya dengan melihat perempuan tetap seutuhnya perempuan tanpa harus berpangku pada "aksesorisnya"; anak.

Melahirkan anak memang membuat perempuan terlihat sempurna, alias mengikuti kodratnya. Tetapi, perempuan seharusnya tetaplah perempuan walau tidak melahirkan anak.

Karena, di balik sebuah akibat pasti ada sebabnya. Di situlah kita seharusnya mencari tahu, bukan hanya memperdebatkan apa yang terlihat (akibatnya).

Jadi, masihkah kita memperdebatkan kesempurnaan perempuan hanya karena faktor melahirkan anak?

Deddy Husein S.

Silakan dengarkan lagu pengiring film "kOsOng" di sini.

Info selengkapnya tentang "kOsOng" silakan berkunjung ke sini.

Catatan penting: Tulisan ini sudah mendapatkan persetujuan dari sutradara "kOsOng".

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H