Oleh: Chaerol Riezal*

Dalam proses pencarian pengetahuan dan kebenaran dalam hidup, rupanya banyak cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh hal tersebut. Seperti kata sebuah pepatah; “Ada banyak jalan menuju Roma”, maka ada banyak cara pula untuk menemukan kebenaran, walau memang belum tentu kebenaran tersebut akan bersifat absolut untuk selama-lamanya.

Dari sekian banyaknya cara dalam menganalisa ataupun menemukan pengetahuan dan kebenaran itu, ada sebuah cara yang bisa digunakan dan masih cocok untuk digunakan hingga masa kini. Cara tersebut dijabarkan oleh seorang filsuf asal Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dalam bentuk model dialektika yang dikenal sebagai dialektika Hegel.

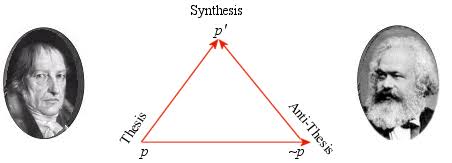

Sampai saat ini pun, model dialektika Hegel ini masih cocok digunakan sebagai salah satu cara untuk mencari pengetahuan atau kebenaran dalam hidup. Dialektika yang juga kerapkali disebut sebagai “Ritme Tiga Hentakan” ini terdiri dari tiga istilah, yaitu Tesis, Antitesis, dan Sintesis.

Namun meski keduanya saling bertentangan, jika keduanya saling bertemu dan bertegur sapa dalam kehidupan, gejolak dari kedua istilah tersebut memunculkan sebuah istilah baru, yaitu Sintesis. Sintesis ini bisa dianggap sebagai hasil pencocokan nilai dari Tesis dan Antitesis, yang kelak juga akan menjadi Tesis jika ia menemukan Antitesis yang baru.

Karena sifatnya yang adaptable (mudah untuk beradaptasi) dan masih tetap relevan untuk digunakan setidaknya sampai sekarang, maka tak heran jika dialektika ini, walau tak disadari masih tetap digunakan oleh kebanyakan orang (masyarakat) sampai sekarang. Contoh paling sederhana adalah dalam bergaul, yaitu ketika Tesis yang berada di dalam diri kita harus menyesuaikan diri dengan Antitesis yang berada di dalam diri orang lain untuk membentuk sebuah Sintesis yang bernama pertemanan atau persahabatan.

Oleh karena itu, saya berpikir apakah dialektika Hegel ini bisa dipakai untuk menulis tentang Aceh dan Belanda? Ya, tentu saja, kenapa tidak? Adaptability (kemampuan beradaptasi) dari Tesis dan Antitesis ini membuatnya bisa juga digunakan untuk membedah dua kutub yang berbeda dan dua kekuatan besar perang, yaitu Aceh dan Belanda. Bukankah keduanya menyajikan rivalitas perang yang maha dasyat, yang berawal dari Tesis dan Antitesis yang terkandung di dalam diri mereka masing-masing.

Pertemuan si Tesis (Aceh) dengan si Antitesis (Belanda)

Entah kenapa, ketika kita membahas masalah Belanda dan Aceh, pembicaraan kedua belah pihak itu selalu saja bertumpu pada Perang Belanda di Aceh yang resmi dimulai ketika ultimatum perang dicetuskan (26 Maret 1873). Jika kita mau menarik sejarah Aceh lebih jauh lagi, tepatnya pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, ternyata pertemuan antara Belanda dan Aceh sudah dimulai pada waktu itu. Hanya saja, pada pertemuan saat itu tidak seperti dalam pertemuan 1873 yang berakhir dengan perang. Ada sedikit ketenangan waktu itu, meskipun juga terdapat sedikit ketegangan.

Pada waktu Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Ala’udin Ri’ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), kolonialisme Eropa kian merasuki bumi Nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin oleh De Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw”, sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh Sultan dan penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur, yaitu Sultan Iskandar Muda.

Ketika De Houtman bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh, hubungan yang terjalin antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik. Mengenai hubungan perdagangan, De Houtman bersaudara atas nama kongsi dagang Belanda, meminta kepada Sultan Ala’udin Ri’ayat Syah Said Al-Mukammal agar diperbolehkan untuk membawa lada dan rempah-rempah dari Aceh. Sebagai gantinya, De Houtman berjanji akan membantu Sultan Aceh untuk memukul Johor yang saat itu sedang berseteru dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Belanda melakukan kedustaan kepada Aceh. Perselisihan antara Sultan Ala’udin Ri’ayat Syah Said Al-Mukammal dengan De Houtman bersadura mulai timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh bersikap tidak sopan.

Salah satu tindakan dusta yang dilakukan oleh Frederick de Houtman adalah ketika Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal menanyakan dimana letak negeri Belanda dan berapa luasnya. Frederick de Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkanlah pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, yaitu hampir meliputi seluruh benua Eropa. Akan tetapi, Sultan tidak begitu saja percaya terhadap bualan Frederick de Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang Portugis bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil dan tidak punya raja, karena pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Bataafsche Republik.

Sultan Ala’udin Ri’ayat Syah Said Al-Mukammal tentu saja murka karena telah dibohongi oleh orang Belanda yang menetap diwilayah kekuasannya. Maka kemudian Sultan pun segera memberikan titah kepada pasukan Aceh untuk mencari, menangkap, dan kemudian memenjarakan Frederick de Houtman. Rakyat Aceh bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan mereka yang dinilai melewati batas, seperti merampas barang perhiasan masyarakat Aceh, menenggelamkan kapal-kapal orang Aceh. Namun, ketika Kerajaan Aceh Darussalam mengukuhkan Sultan Iskandar Muda sebagai penguasa baru Negeri Aceh, orang-orang Belanda yang membuat kekacauan di Aceh berhasil dipukul mundur termasuk melenyapkan Portugis, kecuali bagi mereka yang menaati peraturan dan kebijakan kerajaan. Di luar itu semua, Kerajaan Aceh Darussalam bahkan pernah memberikan pengakuan kemerdekaan kepada negeri Belanda, disamping juga adanya Traktat London dan kekacauan Traktat Sumatra.

Kesuksesan Kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu dari 5 Kerajaan Islam terbesar di dunia, juga disertai filosofi Aceh yang sangat kental dengan Islam yang sudah tertanam sejak abad ke-7. Filosofi itu kemudian termakdub dalam Qanun Meukuta Alam (Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam) menjadi Qanun yang digemari dan diterapkan juga oleh beberapa belahan negara di dunia.

Yang menjadikan segala pencapaian Aceh ini menjadi lebih mengesankan adalah mereka mendapatkan kejayaan Aceh tersebut dengan bertumpu pada hukum Allah dan Rasulnya serta menempatkan ulama dan perempuan dalam sistem pemerintahan. Siapa yang tak kenal Sultan Iskandar Muda, Syiah Kuala, Nurdin Ar-Raniry, Syamsudin As-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Putroe Phang, Malahayati, Taj’al Alam Safiatuddin Syah, Nurul Alam Nakiatuddin Syah, Inayat Zakiatuddin Syah, Kamalat Syah, bahkan pasukan gajah putih? Mereka semua adalah hasil binaan dan pengatur Kerajaan Aceh Darussalam yang berlandaskan Islam dan mengharumkan nama Aceh sekaligus sebagai role model untuk generasi selanjutnya. Beberapa dekade setelah itu, lahir pula tokoh-tokoh Aceh yang gagah berani seperti Teuku Umar, Teuku Chik Ditiro, Panglima Polem, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Cut Meurah Intan, Pocut Baren, Tengku Fakinah, dan sebagainya.

Dengan segala yang sudah diraih oleh Aceh, mereka pun menjadi sebuah Tesis di Nusantara dan Dunia Internasional. Si Tesis (Aceh) yang memiliki hukum dan filosofi tersendiri serta berhasil memanfaatkan letak geografis yang sangat strstegis untuk meraih kemenangan dan kesejahteraan, menjadikan Aceh sebagai sebuah bahan percontohan bahwa dengan menggunakan hal tersebut (sebenarnya masih banyak lagi), kemenangan dan kesejahteraan bisa diraih.

Negara Belanda yang diperintahkan oleh salah seorang ratu ternama di dunia ini, memiliki caranya sendiri untuk meraih kesuksesan di negeri orang. Jika Aceh memilih jalan dengan menerapkan hukum Islam, Belanda justru meraih kesuksesan dengan cara mengirim intelijennya untuk memantau kondisi Indonesia, menguasai jalur perdagangan dan berujung dengan penerapan (penjajahan) Kolonialisme di Hindia Belanda. Dengan kata lain, Belanda menerapkan kebalikan dari Aceh (si Tesis), yaitu kolonialisme, liberalisme dan kapitalisme.

Maka tak heran, tercatat dalam sejarah ada beberapa nama besar Jenderal Belanda yang berhasil mengatarkan keuntungan yang diraupnya di Nusantara, tetapi melalui kelicikan dan kepicikan. Dengan caranya sendiri, yang berbeda dari Aceh, Belanda pun berhasil meraup keuntungan besar dari kekayaan alam Indonesia. Bahkan si Antitesis Belanda juga mampu membangun Negeri Kincir Angin dan memperkuat Negeri Jajahannya di Hindia Belanda.

Mereka pun akhirnya mewujud menjadi Antitesis dari Aceh. Oleh karena itu, bayangkanlah bagaimana jika si Tesis Aceh bertemu dengan si Antitesi Belanda dalam suatu wilayah. Maka pertempuran yang dikumandangkan secara resmi oleh si Antitesis Belanda pada tanggal 26 Maret 1873 lewat ultimatum perang yang ditujukan kepada si Tesis Aceh, menghadirkan pertempuran yang sangat sengit nan mengerikan.

Label Pertemuan dan Pertempuran Untuk si Tesis (Aceh) dan si Antitesis (Belanda)

Seperti halnya dalam sebuah pertemuan forum atau pertempuran dalam suatu permainan (game) yang diberi julukan (bith match), Aceh dan Belanda pun layak untuk diberikan sebuah julukan (labelnya). Sebab, dalam catatan sejarah, baik Aceh ataupun Belanda sudah sempat bertemu dan pernah pula bertempur di medan perang. Karenanya, pantaslah kedua belah pihak itu layak untuk diberikan sebuah nama julukan atau label.

Untuk alasan inilah, saya mencoba memikirkan julukan apa yang pantas diberikan kepada kedua negara tersebut. Beberapa nama pun sempat muncul dan tenggelam dalam pikiran saya seperti, The Orloog Aceh. Tapi saya rasa nama itu lazim digunakan oleh kebanyakan orang. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah nama yang (saya anggap) pantas dijuluki, yaitu The Top One. Nama The Top One sendiri, jika dialih bahasakan ke Bahasa Indonesia berarti duel memperebutkan yang teratas.

Namun demikian, nama The Top One yang saya berikan untuk menjuluki pertemuan dan pertempuran antara Aceh dan Belanda tersebut, bukanlah sebuah nama yang resmi untuk digunakan seterusnya. Semata-mata nama itu hanya digunakan dalam menyesuaikan tulisan opini ini. Silahkan Anda menggunakan nama itu pada suatu waktu membicarakan Aceh dan Belanda, atau bahkan Anda juga dapat mencari nama inisiatif lainnya. Untuk itulah, Anda berhak menggunakan nama tersebut dan mencari nama lainnya yang Anda anggap pantas dijuluki.

Di samping itu, sejauh sepengetahuan saya, oleh karena Pemerintah, sejarawan, dan Rakyat Aceh sendiri pun belum pernah memberikan julukan atau menyebutkan nama label untuk kedua negara tersebut, seperti alasan yang saya ajukan diatas. Karenanya, setidaknya itu menjadi alasan kedua bagi saya untuk memberikan julukan kepada Aceh dan Belanda.

Setidaknya lagi, sampai pada tahun 1942, The Top One sudah menghasilkan puluhan pertemuan dan pertempuran. Para sejarawan pun mencoba membuat periodesasi perang, seperti perang 1873, l874 dan seterusnya. Barangkali alasan sejarawan membuat periode perang, tidak lain tidak bukan karena setiap kali perang meletus Belanda selalu kehilangan Jenderalnya yang tewas di medan perang. Karenanya, Belanda harus menggantikan Jenderal Perang yang tewas untuk memimpin pasukan yang diturunkan.

Namun dalam tulisan ini, saya tidak akan menyinggung soal periode perang tersebut. Saya hanya membagi ke dalam dua kategori besar saja, yaitu pertama pada pertemuan pertama dan kedua pada pertemuan kedua tahun l873 yang berakhir dengan perang.

Tapi dalam pertemuan keduanya, bukan hanya tensi pertempuran perang yang dasyat dan emosi saja yang lahir, melainkan juga ada sebuah adu pemikiran yang ditunjukkan oleh dua kekuatan besat itu. Saat si Tesis (Aceh) yang masih berlandaskan pada hukum Islam (Alquran dan Alhadist) percaya bahwa pasukan Aceh bisa meraih kemenangan dengan semangat jihad fisabilillah, melawan si Antitesis (Belanda) yang merasa bahwa dengan melakukan pendekatan militeristik serta menghadirkan Snouck Hurgronye dan ditambah pula pasukan gabungan dari Eropa-Balanda, Jawa, Ambon, Madura dan sebagainya atau apa yang disebut dengan pasukan Korps Marsose, jadi (anggapan si Antitesis) Kerajaan Aceh pun akan mudah ditaklukkan. Berikutnya, apa yang terjadi dalam pertemuan kedua antara Aceh dan Belanda itu, sepertinya tidak perlu saya jelaskan lagi, sebab kita bisa mengetahui bahwa pertemuan kedua itu berakhir dengan perang.

Maka, tak mengherankan bahwa pertemuan dan pertempuran antara Aceh dan Belanda ini pun dinobatkan sebagai perang terpanas dan terlama di Indonesia, disamping juga perang yang memakan korban begitu banyak, perang yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda, dan perang yang melibatkan perputaran uang yang begitu kencang sehingga membuat kas Belanda hampir bangkrut. Lebih dari sekadar itu, rupanya pertempuran antara Aceh dan Belanda ini, juga menghadirkan sebuah duel pemikiran yang terjadi antara Aceh dan Belanda, yaitu Islam vs Kristen (Kolonialisme, Liberalisme dan Kapitalisme).

***

Seperti yang sudah disebutkan dalam uraian mengenai dialektika Hegel, model dialektika ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang juga berjalan dinamis. Ini berarti perseteruan antara Tesis dan Antitesis akan terus terjadi. Walaupun kelak akan ditemukan Sintesis yang merupakan hasil gesekan antar keduanya, akan muncul Anti-Tesis baru yang membuat Sintesis yang sudah ada kembali menjadi Tesis, dan begitu seterusnya.

Oleh karena itu, pertemuan antara Aceh sebagai si Tesis dan Belanda sebagai si Antitesis pun akan semakin berkembang sedemikian rupa, seiring dengan ditemukan fakta sejarah (dokumen) terbaru dan seiring perkembangan metodologi sejarah yang dialami oleh ilmu sejarah itu sendiri. Namun, setidaknya, dari pertemuan antara si Tesis Aceh dengan si Anti-Tesis Belanda ini mulai menemukan Sintesisnya, bahwa selain Perang Belanda di Aceh adalah perang terlama di Indonsia dan dunia yang menarik untuk disimak karena menyajikan dua kekuatan perang dan dua pemikiran dari dua klub berbeda Aceh dan Belanda, kini baik Aceh maupun Belanda telah menjallin hubungan diplomatik dan kerjasama sebagai teman, walau sebenarnya Sintesis ini sudah dimulai jauh sebelumnya ketika tim Aceh yang terbang ke manca negara untuk mencari dukungan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, kini pun banyak mahasiswa dan peneliti dari Aceh terbang ke Belanda untuk menimba ilmu dan membongkar ingatan masa lalu antara Aceh dan Belanda. Sebab disanalah bersemayam naskah-naskah Aceh.

= = = = = = =

Kamis, 8 Juni 2017

**Chaerol Riezal (Penulis) adalah Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo asal dari Aceh. Email: chaerolriezal@gmail.com