Kebebasan berpikir dan berpendapat adalah komponen utama yang menguji daya kritis yang dimiliki sebagai komponen utama mahasiswa. Kebebasan berpikir ini seringkali dipandang sebagai bibit-bibit pemicu gerakan radikalisme. Seperti pada terjadinya kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang dilakukan ormas-ormas tidak bertanggung jawab seperti kasus pembubaran diskusi Marx di kampus ISBI.[1]

Isu mengenai radikalisme dalam kehidupan kemahasiswaan sudah lama mencuat semenjak 2011 dengan terbitnya artikel "Radikalisme Mengincar Kampus" oleh Ansyaad Mbai yang menjabat kepala BNPT kala itu.

Artikel tersebut memuat bahwa radikalisme menyusup ke lingkungan kampus dengan memanfaatkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah. Tindakan dan klaim seperti ini menurut pengamat Terorisme Harits Abu Ulya menilai : "tidak boleh hanya karena ada satu-dua orang oknum mahasiswa satu kampus terlibat aksi terror kemudian dibuat dasar untuk menggeneralisir untuk semua kampus".

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pengamat terorisme lainnya. Al Chaidar. Menurutnya penyebaran radikalisme jangan sampai menciderai arti pola pikir kritis khas mahasiswa. Kampus merupakan tempat dimana kebebasan akademis perlu dihormati, apapun bisa dibahas sebagai bagian dari aktivias intelektual dan pengembangan kelimuan.

Kajian-kajian berbagai hal mengenai keislaman, kesosialismean, marzisme, feminism, globalisme, liberalism, dan LGBT pun adalah hal yang lumrah. Kajian tersebut dipahami dalam konteks berdialektika dalam koridor pemikiran smeata, tidak serta merta mahasiswa yang bersangkutan penganut paham/idiologi terkait[2].

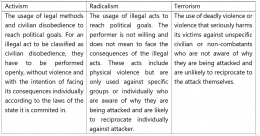

Penjelasan berikutnya akan memaparkan lebih lanjut mengenai perbedaan antara aktivisme, radikalisme, dan terorisme. Karena ketiga hal ini seringkali tercampur aduk dan menjadi legitimasi tindakan represif terhadap golongan masyarakat tertentu. Pada akhir penjelasan akan dipaparkan juga mengenai kecenderungan tindakan represif yang sengaja dilakukan oleh pemerintah.

Aktivisme, Radikalisme, dan Terorisme

Untuk dapat mendefinisikan perbedaan antar ketiga hal ini, dapat dimulai dengan penjelasan partisipasi politik. Berdasarkan jurnal "On Radicalisme : A Study of Political Mehods in The Shadow Land Between Activism and Terrorism" oleh Sophie Sjoqvist, mengungkapkan bahwa pada awalnya partisipasi politik didefinisikan sebatas pada aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan anggota pemerintah dengan kata lain adalah pemilu.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman definisi partisipasi politik semakin meluas sampai kepada gerakan boykot, demonstrasi, diskusi di ruang publik yang tergolong sebagai cara tidak konvensional.

Sehingga ketika kita berdiskusi mengenai suatu topik di media massa yang merupakan ruang publik virtual, kita sudah ikut berpartisipasi dalam hal politik. Cara-cara seperti ini merupakan bentuk aktivisme politik untuk tujuan-tujuan tertentu, contoh saja dengan adanya organisasi-organisasi yang didirakan oleh masyarakat sendiri/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), bahkan pergerakan kemahasiswaan itu sendiri. Banyak dari gerakan aktivis berakhir dengan metode demonstrasi karena cara-cara konvensional untuk duduk bertemu dengan pihak berwenang dianggap tidak membuahkahn hasil.

Seringkali kita melihat di media massa bahwa demonstrasi diakhiri dengan kericuhan, sehingga seringkali aktivisme dianggap sebagai sesuatu yang illegal dan cenderung radikal.

Nyatanya aktivisme seringkali terjebak oleh tindakan represif dari pihak berwenang (yang akan dijelaskan di akhir artikel) dan framing media massa. Contoh saja aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh warga Taman Sari Kota Bandung yang mengalami kekerasan fisik[3]. Secara diagramatik partisipasi politik dapat dibagi menjadi tiga bagian besar sebagai berikut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sjoqvist, 2014)[4].

Terdapat perbedaan karateristik pergerakan antara aktivisme, radikalisme, dan terorisme. Aktivisme merupakan tindakan yang menggunakan metode legal sesuai aturan, sedangkan radikalisme mencakup sampai dengan tindakan ilegal. Tetapi terdapat permasalahan dengan tindakan yang tergolong ilegal/membuat keonaran karena dapat memberikan makna rancu yang mempermudah pihak berkuasa dalam menghentikan jenis partisipasi politik tersebut.

Dua kutub berbeda antara Aktivisme dan Radikalisme

Elizabeth Verardo dalam artikelnya yang berjudul "Political Radicalism : A Continuing Challenge to Democracy" mengungkapkan bahwa radikalisme bukanlah sebuah gerakan lebih ekstrim dari aktivisme, tetapi berada pada dua kutub yang berbeda. Intensi dari aktivisme adalah memperjuangkan kepentingan politik dengan cara legal.

Radikalisme juga memiliki tujuan yang sama, tetapi memiliki kecenderungan pergerakan yang menjustifikasi kekerasan politik sebagai langkah memungkinkan untuk merubah struktur politik. Gerakan-gerakan radikal ini salah satunya dipicu oleh gejolak politik akibat kebutuhan dasar dan kesetaraan yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Fenomena "Arab Spring" yang melanda 12 negara di Timur Tengah[5].

Lebih lanjut lagi, dalam membedakan antara aktivisme dan radikalisme tidak bisa hanya sampai kepada metode legal dan illegal yang dilakukan, karena seringkali pergerakan activism dianggap sebagai illegal oleh pihak berwenang.

Sehingga dalam membedakan antara aktivisme dan radikalisme dapat dibedakan dalam aspek penegakan hukum kepada pihak terkait. Sophie Sjoqvist mengungkapkan bahwa jika demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis berakhir ricuh dan mengakibatkan kerugian (yang merupakan hal tak terhindarkan) dan pihak tersebut mau untuk diproses secara hukum, maka gerakan tersebut masih dikategorikan aktivisme, karena individu/pihak bersangkutan tunduk dalam konstitusi/peraturan legal berlaku.

Tetapi jika pihak yang melakukan tindakan ilegal tidak bersedia menghadap hukum maka dapat dikategorikan radikal (menganggap bahwa hukum yang berlaku di suatu negara tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan paham yang dimiliki.

"Radikalisme" Revolusi Perancis 1848

Radikalisme terkadang diperlukan untuk suatu momentum tertentu (radikalisme dalam hal ini terlepas dari segala idiologi yang teranut di dalamnya, melainkan sebagai bentuk dari aktivisme politik) seperti revolusi Perancis pada tahun 1848. Berdasarkan jurnal "Industrialization and Social Radicalisme : British and French Workers' Movement and The Mid-Nineteenth Century Crises" oleh Craig Calhoun mengemukakan bahwa radikalisme merupakan bentuk perlawanan terhadap agitasi politik suatu rezim.

Jika terdapat asumsi bahwa radikalisme hanya terjadi pada golongan masyarakat yang tidak terdidik dan minim pengendalian diri, hal tersebut adalah keliru, karena radikalisme terjadi di Perancis yang mengalami proses industrialisasi. Gerakan radikal terhadap pemerintah muncul akibat ketidakpuasan dan eksploitasi terhadap golongan pekerja.

Sehingga para pekerja bersatu dalam Revolusi Perancis Februari 1848 yang mampu menghilangkan tindakan represif pemerintah terhadap rakyat kecil. Kita tidak bisa memandang secara hitam putih tindakan radikal sebagai sesuatu yang buruk, karena bentuk radikalisme menjadi titik kulminasi perjuanga untuk melawan pemerintah yang mensengsarakan.

Radikalisme dan Terorisme

Menurut Sophie Sjoqvist mengungkapkan bahwa definisi dari terorisme adalah tindakan yang menyebabkan kematian, cedera serius yang merugikan masyarakat sipil dengan tujuan untuk mengintimidasi penduduk atau pemerintah atau organisasi di luar pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Hampir serupa dengan definisi tersebu, pemerintah dalam RUU Terorisme yang sudah disahkan mengeluarkan definisi terorisme sebagai :

"Terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan". (definisi ini masih menuai perdebatan karena melibatkan motif politik, idiologi yang dianggap multiinterpretatif[6])

Jika dirangkum, perbedaan antara aktivisme, radikalisme, dan terorisme sebagai berikut [4] :

Kejadian pengepungan Gedung LBH Jakarta oleh ormas Anti-PKI pada bulan September 2017 menunjukkan salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh golongan masyarakat tidak bertanggung jawab dan polisi juga tidak berdaya dalam melindungi kebebasan berdiskusi masyarakat (diskusi sama sekali tidak berusaha menyebarkan paham komunisme, diskusi ini bertemakan 'Darurat Demokrasi' di Indonesia[7]).

Di Indonesia bukan hanya organisasi masyarakat yang melakukan tindakan represif, tetapi pemerintah juga melakukannya. Pada hari Selasa 22 November 2016 Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa apparat kepolisian telah melakukan tindakan represif bahkan kriminalisasi terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi hukum dalam demonstrasi damai menolak PP Pengupahan di Jakarta[8].

Aparat kepolisian terbukti melakukan pengeroyokan, kekerasan, pengerusakan mobil komando, penangkapan sewenang-wenang, hingga penghilangan barang milik 26 aktivis. Majelis Hakim menguatkan bahwa tindakan aparat bertentangan dengan hak berpendapat di muka umum yang diatur dalam UU No. 9 tahun 1998.

Sebenarnya apa definisi dari represifitas, dan mengapa tindakan represi dilakukan oleh suatu golongan, terkhususnya pemerintah? Menurut Jacqueline deMerit dalam riset Universitas Oxford yang berjudul "The Strategic Use of State Repression and Political Violence" mengungkapkan bahwa represi merupakan tindakan memaksa suatu pihak dengan dorongan institusional ataupun fisik.

Tindakan represif seringkali melanggar hak asasi manusia, secara sistematik perilaku ini kerap dilakukan oleh pihak berkuasa/pemerintah untuk mencapai tujuan politik tertentu yang berlandaskan pada rasionalitas tersendiri. Represi dapat dilakukan dengan kekuatan militer, ataupun organisasi bayaran selama mereka dianggap sebagai pihak fungsional yang memiliki legitimasi atas perpanjangan tangan dari pemerintah. Tujuan akhir dari represi adalah untuk meng counter segala ancaman internal yang muncul.

Tindakan represif dapat terjadi sesuai dengan rezim kekuasaan yang berlaku. Negara yang menganut sistem demokrasi dengan baik tidak perlu melakukan tindakan represif, melainkan memberikan alternatif dengan adanya partisipasi dan kontestasi. Cara ini meminimalisir terjadinya tindakan represi oleh pemerintah, karena setiap pendapat dapat terakomodasi oleh komunikasi antar pihak.

Dengan sistem demokrasi ini rakyat tidak perlu takut untuk di represi oleh pemerintah, karena suara kebanyakan jika tidak puas dapat menghengkangkan pemerintah dari kekuasaannya.

Pada lain kutub, pemerintahan yang otoriter juga tidak perlu melakukan tindakan represif kepada rakyatnya, karena rakyat sudah pasti akan patuh dan enggan untuk mengkritik pemerintah sedari awal. Tindakan represif justru ditemukan di sebuah negara yang setengah-setengah dalam mengimplementasikan demokrasi dan tetap otoriter dalam menjaga kekuasaan.

Lalu mengapa tindakan reprsif masih saja dilakukan? Represi adalah tindakan yang mudah (secara substantif) dan murah (secara prosedural) untuk dilakukan. Secara substantif akomodatif berusaha untuk bekerja sama dengan oposisi dan memberinya kesempatan politik yang sama.

Secara prosedural berbeda dengan presedur akomodatif yang dapat dilakukan untuk menenangkan tensi politik dengan melakukan diskusi, memberikan amnesti, reshufle kepemimpinan. Tindakan yang bersifat akomodatif merupakan tindakan yang butuh proses dan mahal, karena musyawarah untuk mencapai mufakat membutuhkan waktu lama juga alot. Sehingga mudah saja untuk meredam suara-suara kritik oposisi dengan mendelegasikan tugas pembubaran diskusi kepada aparat tertentu.

Menjadi pertanyaan berikutnya, apakah represi merupakan tindakan yang buruk untuk dilakukan? Sangat banyak buruknya dibandingkan proses akomodatif. Terdapat sebuah asumsi bahwa tindakan represi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di masa depan, justru malah akan semakin menyebar dan terjadi.

Sesuai dengan hipotesis "backlash" bahwa tindakan represif justru akan memobilisasi setiap pihak yang dapat berujung pada demonstrasi besar-besaran melalui pergerakan mikro dan difusi spasial

Persepsi Pemerintah terhadap Gerakan "Radikal?"

Pada tanggal 31 Mei 2018 BNPT bersama Kemenristekdikti mengeluarkan daftar kampus-kampus yang terpapar radikalisme. Klaim ini menuai banyak kecaman dan pertanyaan dari setiap kampus yang dinyatakan sebagai kampus radikal di dalamnya. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 Menristek M Nasir menegaskan bahwa klaim tersebut hanyalah baru dugaan semata[9].

Penetapan kampus-kampus yang terpapar radikalisme ini masih belum memiliki parameter dan indikator yang jelas. Tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat, standar apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan sebuah perkumpulan radikal atau tidak? Perisitiwa ini menjadi sebuah pengingat yang nyata bahwa pemerintah saat ini memiliki kecurigaan terhadap gerakan kemahasiswaan.

Kabarnya Kemenristekdikti juga akan memanggil rektor-rektor dari setiap universitas untuk membahas isu ini[10]. Hingga saat ini belum terdapat perbincangan antara pemerintah dengan pergerakan kemahasiswaan Indonesia dalam merumuskan secara bersama batasan tindakan radikal.

Pemerintah masih bergantung terhadap bentuk kebijakan yang top-down dengan belum mendengarkan pendapat dari aktor utama yang menjalankan pergerakan kemahasiswaan, yakni mahasiswa.

Tindakan pemerintah untuk memonitoring media sosial mahasiswa dalam rangka mewujudkan kampus yang steril, bersih, dan aman dari segala bentuk paham radikal dipandang berlebihan oleh pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar, Prof Supraji Ahmad[11]. Langkah ini tidak hanya mengintervensi hak privasi mahasiswa, tetapi langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berfokus pada gejala yang terjadi di permukaan saja.

[4] Sjoqvist, S. (2014). On Radicalism : A Study of Political Methods in the Shadow Land Between Activism and Terrorism. Uppsala: Uppsala University.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H