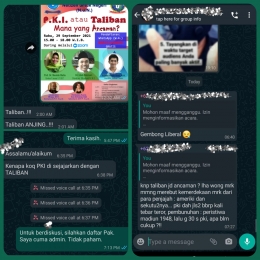

Itulah judul diskusi yang akan digelar oleh Netizen untuk Negeri (N.u.N.) sore ini. Berawal dari kegelisahan atas kondisi di masyarakat pasca Pilkada D.K.I. Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, dimana terjadi segregasi diakibatkan elaborasi isyu agama yang massif dan terstruktur. Padahal, kemenangan untuk suatu posisi jabatan di pemerintahan tentu tidak akan berguna apabila negara hancur. Pemerintah mana yang bisa berdiri tanpa negara, apalagi tanpa rakyat?

Rakyat sendiri bukan suatu yang unilateral. Bukan satu entitas yang bisa diklaim sebagai satu dan tunggal. Akan tetapi, pribadi-pribadi di dalamnya jelas beraneka. Tidak saja pada hal-hal yang natural dan alami seperti suku bangsa dan ras saja, tapi juga pilihan pendapat dan pikirannya pun beragam. Untuk itulah para pendiri bangsa kita telah menetapkan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai semboyan dan disematkan pada lambang negara Garuda Pancasila.

Akan tetapi, tampak jelas ada segolongan masyarakat yang merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang terbaik dan pandangan hidup mereka paling benar. Celakanya, mereka memaksakan sikap dan pendapat mereka kepada pihak lain. Hal-hal inilah yang kerap menimbulkan friksi dan gesekan horizontal di masyarakat. Dalam beberapa kasus, bahkan cukup besar skalanya hingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Dua isyu yang kami jadikan judul diskusi itu memang "seksi". Tak urung mantan Panglima T.N.I. Jenderal T.N.I. (Purn.) Gatot Nurmantyo beberapa hari lalu mengungkit kembali sinyalemen terkait P.K.I.

P.K.I. dan Sejarah Kelam Indonesia

Betul, P.K.I. dalam sejarah bangsa Indonesia dianggap salah karena melakukan pembunuhan sejumlah anggota T.N.I. A.D. Secara resmi, peristiwa 30 September - 1 Oktober 1965 dipandang sebagai pengkhianatan P.K.I. kepada bangsa. Kita semua tahu, tanggal 30 September diperingati sebagai "G 30 S/P.K.I." dimana warga negara diharapkan mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang sebagai tanda berkabung atas gugurnya para "Pahlawan Revolusi". Sementara tiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai "Hari Kesaktian Pancasila", dimana kali ini bendera kebangsaan dinaikkan satu tiang penuh.

Pemerintahan Indonesia pun berganti. Dari Orde Lama ke Orde Baru. Presiden berpindah tangan dari Dr. (H.C.) Ir. Soekarno kepada Jenderal T.N.I. Soeharto.

Setelah berkuasa selama 32 tahun, pada reformasi 1998, pimpinan Orde Baru yaitu Jenderal Besar T.N.I. (Purn.) H.M. Soeharto dipaksa turun tahta. Sejak itulah, keran kebebasan informasi mulai mengalir.

Terdapat sejumlah kontra narasi atas "Peristiwa 1965" yang dilansir sejumlah pihak, termasuk sejarawan. Meskipun begitu, narasi resmi negara atas kejadian tersebut masih belum berubah dari yang ditulis oleh tim sejarawan Orde Baru yang diketuai oleh Brigjen. T.N.I. (Tit.) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Memang ada adagium, "history written by the winner".

Berhentinya Soeharto sebagai Presiden R.I. pun tidak diwarnai dengan pemenjaraan dirinya serta perampasan aset miliknya. Satu hal yang lazim terjadi dalam proses perebutan kekuasaan secara paksa. Sehingga, bisa dibilang banyak individu yang merasa "berhutang budi" pada rezim Orde Baru masih bebas berkegiatan.

Bahkan, dibandingkan saat Soeharto merebut kekuasaan dari Soekarno, situasinya sangat berbeda. Ketika itu, bukan saja Soekarno "dipenjarakan", para pendukungnya juga dikejar-kejar. Jadi, korban "Peristiwa 1965" bukan saja para "Pahlawan Revolusi" di sisi protagonis, melainkan juga "antek P.K.I." sebagai antagonis. Masih ditambah para "Soekarnois" yang di-antagoniskan.

"Peristiwa 1965" merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Sayang sekali, banyak pelakunya sudah wafat. Dan dokumentasi resmi juga banyak yang tidak terang. Bahkan Supersemar yang dijadikan alasan dan landasan bagi Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Soekarno, hingga kini tak diketahui keberadaan artefak aslinya.

Karena banyaknya "selubung misteri" atas "Peristiwa 1965", tak heran hingga kini narasi "bahaya laten komunisme" masih kerap didengungkan. Dalam konteks situasi sekarang ini, sebenarnya patut dipertanyakan klaim tersebut. Karena faktanya, P.K.I. sebagai partai politik berbadan hukum tak pernah kembali berdiri sejak dilarang oleh Soeharto pada 1966.

Lantas, siapa atau pihak mana yang masih berkali-kali mengungkit Kembali isyu tersebut? Apa motifnya? Bukankah kalau persoalan "mengingat" saja, setiap tahun negara masih memperingatinya dengan upacara resmi? Bahkan Presiden Jokowi yang justru kerap difitnah sebagai P.K.I., juga masih hadir di Lubang Buaya untuk menghormati para "Pahlawan Revolusi" yang gugur.

Afghanistan, Taliban, dan Indonesia

Sebagai negara, Indonesia menganut politik bebas-aktif. Itu berarti, kita tidak berpihak pada negara mana pun. Karena sikap ini dianut awalnya di masa Perang Dingin, ketika itu berarti Indonesia tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur. Bahkan negara kita termasuk 1 dari 5 pendiri Gerakan Non Blok dengan Soekarno sebagai pencetusnya. Konferensi Asia Afrika (K.A.A.) di Bandung tahun 1955 merupakan tonggak monumental bagi G.N.B.

Posisi itu membuat Indonesia bersahabat dengan semua negara. Termasuk Afghanistan tentunya. Sehingga di saat terjadinya peralihan kekuasaan di negara Asia Tengah itu, kita tetap menjalin hubungan baik.

Dalam konteks Taliban, saat mereka berkuasa 20 tahun lalu, delegasinya juga pernah berkunjung ke Indonesia. Dan perwakilan Indonesia juga beberapa kali berkunjung ke sana. Kunjungan terbaru dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Agustus 2021 lalu.

Afghanistan penting bagi Indonesia bukan karena sumber daya alamnya. Dimana berkah Tuhan itu menjadi rebutan bagi negara-negara besar. Melainkan -sayangnya- karena sisi negatifnya: radikalisme dan terorisme.

Pasca Tragedi 11 September 2001 yang disusul dengan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, para anggota "legiun asing" di Afghanistan banyak yang pulang ke Indonesia. Mereka yang pernah bertempur bersama Mujahidin kenyataannya banyak menjadi "guru" bagi para teroris. Bahkan, mereka sendiri juga ada yang menjadi teroris. Faktanya, semua bom yang meledak di tempat umum di Indonesia pasca 2001, pelakunya adalah "alumni Afghan".

Kembali ke paragraf awal tulisan ini, situasi Indonesia yang bak "bara dalam sekam" membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tidak nyaman. Suasana saling-curiga meruyak, bahkan dalam lingkup terkecil: keluarga. Golongan masyarakat yang menganggap bahwa P.K.I. adalah musuh utama negara dan Taliban adalah pahlawan, bisa jadi adalah pihak yang sama. Mengherankannya, pemerintah yang sah justru jadi "tertuduh" dalam hal ini. Pemerintah dianggap "P.K.I." sekaligus "musuh Islam" oleh golongan tersebut.

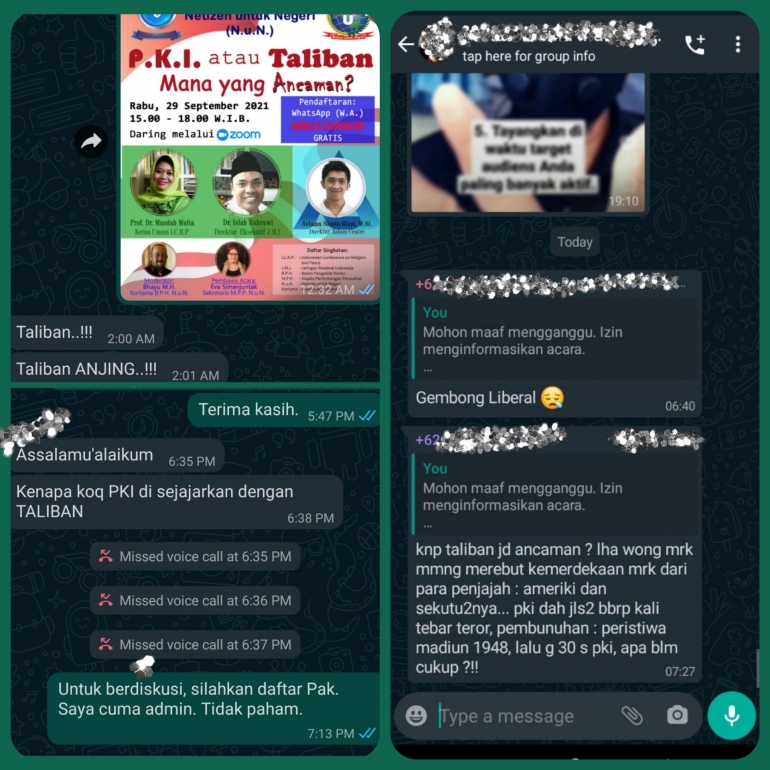

Tak heran, anggota masyarakat yang berdiri di posisi tersebut menganggap diri "masyarakat kelas satu". Tingkah-laku mereka kerap mengancam pihak lain, termasuk di media sosial. Salah satu contohnya saya unggah di sini, dimana dalam W.A. mereka mencoba mengintimidasi atas penyelenggaraan diskusi nanti.

Situasi Indonesia Saat Ini

Sebenarnya, di luar isyu P.K.I. yang biasanya muncul di bulan September-Oktober setiap tahun, dan isyu Taliban yang mengemuka sejak Agustus 2021 lalu, Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai hal nyata. Kita semua tahu yang tampak bagi semua orang adalah pandemi Covid-19 yang masih menghantui. Namun, ada juga yang tak tampak.

Apa itu?

Itu adalah masalah keamanan dan pertahanan.

Masalah keamanan, Indonesia dhadapkan pada situasi masyarakat yang masih tersegregasi. Rasa tidak suka dan kecurigaan masih merajalela. Perundungan dan perisakan masih saja terjadi. Belum lagi ujaran kebencian, kabar bohong, fitnah, hoax, dan pencemaran nama baik. Konflik horizontal juga masih mengancam, bahkan beberapa kali terjadi letupan. Sebutlah satu contoh di antaranya pembakaran masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat awal September lalu.

Selain itu, tentu saja ada ancaman separatisme. Kelompok Separatis Teroris yang ingin memaksakan kemerdekaan Papua lepas dari N.K.R.I. terus beraksi. Penyelenggaraan P.O.N. yang rencananya akan diadakan pada 2 hingga 15 Oktober 2021 dibayangi oleh aksi-aksi kekerasan dan teror mereka. Persoalan Papua ini merupakan masalah di bidang keamanan dan pertahanan sekaligus.

Dalam bidang pertahanan, Indonesia menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan atau kita menyebutnya Laut Natuna Utara. Ada beberapa efek negatif dari posisi kita sebagai negara penganut azas bebas-aktif. Satu di antaranya adalah kita tidak menjalin pakta pertahanan dengan negara lain. Di ASEAN, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak punya kerjasama ini. Dan itu sebenarnya "ngeri-ngeri sedap". Apalagi baru-baru ini Australia menjalin kaukus kerjasama militer baru dengan Amerika Serikat dan Inggris bertajuk "Aukus". Apabila terjadi konflik militer terbuka, posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan tentu akan sangat riskan.

Oleh karena itulah, kita musti memastikan bahwa negara yang kita cintai ini selalu aman dan tentram. Dalam konteks ini, termasuk pula pada ancaman isyu-isyu sensitif seperti P.K.I. dan Taliban. Karena bila dibiarkan tanpa dipadamkan, bisa jadi akan memecah-belah persatuan bangsa kita. Kita tidak mau itu terjadi, bukan?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H