Tulisan sebelumnya di sini

Waktu menunjukkan pukul 8.30. Pelataran parkir tidak terlalu ramai pengunjung karena umumnya mereka sudah mendaki duluan di hari sebelumnya. Tampak beberapa mobil bak terbuka yang parkir di pelataran Camp David. Sepertinya mereka menunggu penumpang yang turun gunung. Sambil berjalan, kami bertanya pada salah seorang penjaga warung di situ, sembari memperhatikan peta trekking Gunung Papandayan. Jawaban penjual warung tidak terlalu memberikan pencerahan. Tetap saja masih belum ada gambaran. Tetapi kata penjaga loket, di Gunung Papandayan ini rutenya sudah jelas, cuma 3 jam jalan santai sudah sampai. Namanya baru pertama kali tetap saja bingung, jalannya harus kemana dulu ya, mengingat di peta letak objek-objek yang kami tuju sebagai primadonanya gunung ini seperti hutan mati dan padang edelweis letaknya berjauhan.

“Ah sudahlah, ikutin aja orang-orang yang jalan itu, pasti ntar ketemu” ujar Mbak Vey

[caption id="attachment_348515" align="alignnone" width="602" caption="Jalanan berbatu menuju kawah (Dok. Yani)"][/caption]

[caption id="attachment_348516" align="alignnone" width="602" caption="Landscape menuju kawah Papandayan (Dok.Yani)"]

Pagi itu langit biru cerah dengan sedikit awan putih. Sinar matahari bersinar terik, tetapi tidak terasa panas. Mungkin karena ternetralisir oleh hawa sejuk pegunungan. Gunung Papandayan memang gunung wisata yang ramah. Terbukti banyak pengunjung yang membawa serta anak-anaknya yang masih kecil. Bahkan terlihat banyak pendaki yang masih anak-anak berjalan tanpa dikawal orang dewasa. Kami berpapasan dengan pendaki lain yang baru turun. Adapula yang baru naik, tetapi karena kami banyak berhenti untuk berfoto-foto, mereka keburu hilang dari pandangan. Seorang penjual dengan dagangan makanan di tangannya berjalan cepat mendahului kami.

Gunung Papandayan memang bentuknya melebar. Ada beberapa bagian yang membentuk puncak. Saat baru mendaki, kita akan melalui jalanan gersang berbatu-batu. Rupanya ini jalan menuju kawah karena kepulan asap sudah mulai kelihatan jelas dengan bau belerangnya yang menusuk hidung. Kalau kita menengok ke arah kiri, terlihat puncak Gunung Cikuray yang lancip menyembul di balik sisi kiri Gunung Papandayan. Membayangkan matahari terbit di sini, pasti pemandangannya luar biasa. Waktu terbaik untuk mendaki memang di pagi hari. Selain cahaya matahari masih lembut, asap kawah juga tidak terlalu banyak. Gunung Papandayan termasuk gunung dengan iklim yang kering apalagi semenjak lebaran lalu tidak pernah turun hujan. Makanya jangan sampai lupa bawa masker dan persediaan air minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi dan kepulan debu/asap.

[caption id="attachment_348517" align="alignnone" width="602" caption="Dua turis asing sedang mengamati kawah Papandayan (Dok. Yani)"]

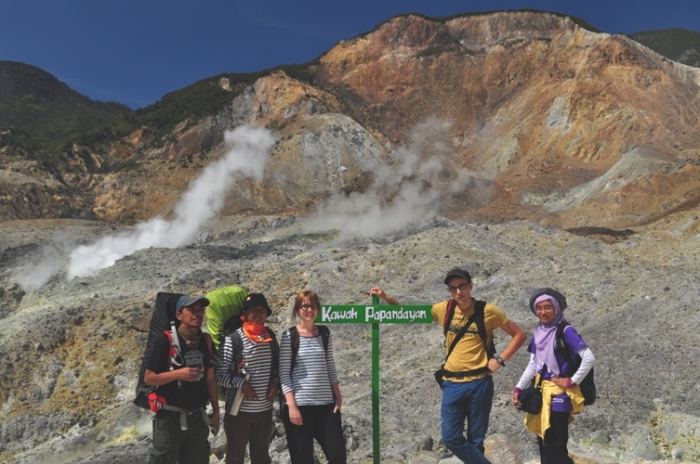

[caption id="attachment_348518" align="alignnone" width="602" caption="Berfoto bersama dua orang turis asing dan pendaki lain yang tidak dikenal :-) (Dok. Yani)"]

Hanya berjalan kaki sekitar 15 menit kita sudah bisa menjumpai kawah beserta aliran sungai berwarna kekuningan. Ini adalah spot pertama yang bisa dinikmati di sini. Kita akan berjalan menyusuri pinggiran kawah yang mengepulkan asap terus-menerus. Harus hati-hati memilih pijakan supaya tidak terpeleset karena terkadang bebatuan dan pasirnya licin. Di dekat tulisan “Kawah Papandayan” kami melihat dua turis asing yang sedang mengamati kawah. Dengan pedenya Mbak Ramdiyah minta untuk berfoto bersama. Kami sempat berfoto berkali-kali dengan kedua orang asing itu. Tak berapa lama, ada rombongan orang lain yang ikut-ikutan. Tetapi hanya dapat dua kali jepretan, kedua turis asing itu keburu pergi. Kayaknya bereka bosen diminta berfoto terus. Dasar orang Indonesia memang norak dan narsis. Ngeliat turis bule aja serasa melihat artis hehe…

Matahari makin meninggi dengan cahayanya yang semakin terik. Saat itu kami berjalan menanjak melewati pasir yang warnanya putih sekali, seputih pualam. Mata kami terasa silau karena pasir itu memantulkan cahaya matahari. Mungkin lebih baik kalau kita mengenakan kacamata hitam. Para pendaki naik dan turun silih berganti. Beberapa motor juga terlihat ngetrail di jalanan berbatu, menimbulkan kepulan debu tebal yang mengotori badan dan pakaian. Sungguh atraksi yang menarik mengingat bukanlah hal mudah untuk berkendara di jalanan menanjak seperti ini. Mungkin bagi yang kelelahan bisa ikut membonceng di belakangnya. Tapi buat saya pribadi sih, mendingan jalan kaki daripada harus naik ojek di jalanan off road seperti itu. Bikin sport jantung aja.

[caption id="attachment_348520" align="alignnone" width="602" caption="Ngetrail di jalanan berbatu (Dok. Yani)"]

Jalan terus menanjak namun landai. Di sisi kiri terlihat puncak gunung yang sedikit gundul. Di bawahnya terdapat vegetasi tumbuhan namun nampak kering. Mungkin itu yang disebut hutan mati. Benar saja, saat tiba di warung ada dua papan penunjuk arah. Yang satu ke kiri menuju hutan mati, dan yang kanan menuju Pondok Saladah. Kami bingung memilih yang mana, sedangkan orang-orang yang mendaki/turun memilih/berasal dari arah kanan. Begitu pula sepeda motor. Akhirnya kami mengikuti arah kanan saja.

Tak jauh dari warung itu, tampak tiga orang anak kecil berjalan dengan gesitnya mendahului kami.

“Dik, dari mana?” tanya Mbak Ramdiyah

“Dari Garut” jawab salah satu dari mereka

Rupanya mereka bersekolah di SDN Cisurupan, dan berjalan kaki dari pertigaan Cisurupan menuju loket masuk. Sungguh luar biasa anak-anak kecil itu, mendaki tanpa didampingi orang dewasa. Masih kecil tapi kuat. Tak berapa lama setelah diajak berfoto, mereka menghilang dari pandangan kami karena langkahnya yang cepat. Kami tertinggal jauh di belakang.

[caption id="attachment_348521" align="alignnone" width="602" caption="Tiga anak siswa SDN Cisurupan, malu-malu difoto tapi mau (Dok. Yani)"]

Tibalah kami di jalan bercabang. Yang ke kiri menuju merupakan jalan buntu, sedangkan yang ke kanan berupa lorong menurun yang dinaungi tumbuh-tumbuhan sepanjang beberapa meter. Kami terus berjalan, dan sampailah di sebuah sungai kecil. Di sana banyak pendaki yang berhenti sejenak untuk membersihkan badan atau mencuci muka. Meskipun debit airnya sedang kecil, cukup menyegarkan karena terasa dingin di kulit. Kami bertiga duduk di bebatuan sambil membuka perbekalan. Sayapun membuka coklat.

“Wah ajaib, tidak meleleh sama sekali, padahal cuacanya panas banget” seruku.

Di sana memang udaranya panas karena gersang tapi sebenarnya dingin, jadi suhunya tidak mampu untuk melelehkan coklat.

[caption id="attachment_348523" align="alignnone" width="400" caption="Sungai Cisaladah (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348524" align="alignnone" width="606" caption="Tanjakan setelah sungai (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348525" align="alignnone" width="400" caption="Istirahat di sungai dan membersihkan badan (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348527" align="alignnone" width="602" caption="Lihatlah betapa berdebunya kaki kami (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348528" align="alignnone" width="400" caption="Gunung Cikuray dari kejauhan dan view yang sudah kami lewati (Dok. Yani)"]

Jam sudah di angka 10 lewat. Jalan yang dilalui setelah sungai merupakan tanjakan terus-menerus. Kemiringannya landai sih, tapi debunya itu yang gak nahan. Ngebul banget dan licin pula. Sepatu dan kaos kaki bahkan kameraku jadi penuh debu. Kalau tidak hati-hati bisa terpeleset. Mungkin karena sering dipakai buat jalan motor jadi semakin berdebu. Gak kebayang kalau musim hujan pasti tanahnya jadi lengket.

Tibalah kami di sisi tebing yang jalannya agak mendatar. Di sebelah kanan, kami masih dapat melihat pendaki yang turun di kejauhan. Vegetasi di gunung ini memang tidak terlalu rapat (gersang). Jadi orang-orang yang berjalan di bawah bisa terlihat dari kejauhan. Tak berapa lama, kami sampai di Pos 2 (Hoberhoet Camp Area). Tempatnya berupa lapangan yang cukup luas. Banyak pendaki yang beristirahat di sana dan adapula yang mendirikan tenda. Ada papan penujuk ke arah “Pondok Saladah” dan “Pangalengan”. Ke arah kanan menuju atas bukit, tampak papan bertuliskan “Sunrise”.

“Nah lho, selanjutnya milih jalan kemana nih?!!” tanyaku

“Mas, kalau ke edelweiss arah mana ya?” tanya mbak Vey

“Itu, terus aja, paling jalan 15 menit” kata pendaki yang sedang di istirahat sambil menunjuk jalan ke arah kiri

[caption id="attachment_348529" align="alignnone" width="598" caption="Pos II (Dok Yani)"]

Di tengah jalan, kami berpapasan lagi dengan dua turis asing yang kami mintai foto bersama di dekat kawah. Mereka melewati kami sambil tersenyum. Wah rupanya mereka sudah sampai duluan, soalnya gak pakai foto narsis kayak orang Indonesia sih hehe.

“Mbak Vey…lihat!! Itu kan hutan mati yang di seberang sana, berarti masih jauh dong, Tegal Alun dimana ya?Koq gak kelihatan ya” seruku.

“Iya kayaknya masih jauh deh. Kalau gak keburu gak usah aja ya. Mungkin yang dimaksud edelweis itu Pondok Saladah kali” jawab mbak Vey.

[caption id="attachment_348530" align="alignnone" width="608" caption="Puncak yang agak gersang dan hutan mati (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348531" align="alignnone" width="400" caption="Curug yang sedang kering (Dok. Yani)"]

Menurut keterangan pendaki yang kami temui, Tegal Alun masih jauh, harus melewati bukit lagi. Tapi kalau mau melihat edelweiss sudah ada di Pondok Saladah. Karena waktu sudah jam 11 lewat, kami putuskan untuk sampai Pondok Saladah saja. Sambil menunggu Mbak Ramdiyah yang tertinggal di belakang, saya mengambil foto bukit dan hutan mati, serta curug kering yang ada di bawahnya.

[caption id="attachment_348532" align="alignnone" width="602" caption="Pohon Cantigi (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348535" align="alignnone" width="602" caption="Tegal Alun masih ke sana lagi lho :-) (Dok Yani)"]

Setelah beberapa menit berjalan, tenda-tenda menyembul di balik batang-batang tumbuhan Cantigi (Vaccinium varingiaefolium)yang kami lewati. Sampailah kami di Pondok Saladah. Sebuah lapangan yang biasa dipakai untuk berkemah. Jadi kami berjalan hampir 3 jam ini hanya sampai di sini. Saat itu sudah banyak pendaki yang membereskan tenda. Ada pula yang baru datang. Di pinggir lapangan ada hamparan rumput dan bunga edelweiss yang tumbuh cukup banyak. Baru kali saya melihat bunga edelweiss di habitat aslinya.

“Nah, kalau ini beneran edelweiss, yang tadi mah cabe-cabean hehe” ujar mbak Ramdiyah.

Beberapa kali tadi sebelum sampai sini saya sering salah tebak, mengira bunga lain itu edelweiss, padahal bunga lain entah apa namanya. Mbak Ramdiyah menjuluki bunga edelweiss di Pondok Saladah ini KWnya soalnya banyak yang kering dan agak rusak.

[caption id="attachment_348533" align="alignnone" width="594" caption="Serangga sedang menghisap bunga edelweis (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348534" align="alignnone" width="595" caption="Hamparan bunga edelweiss di Pondok Saladah (Dok. Yani)"]

Pondok Saladah berada di ketinggian 2288 m dpl. Menurut sumber yang saya baca, dahulunya di blok ini banyak ditumbuhi tanaman edelweiss. Setelah letusan gunung di tahun 2012, edelweissnya banyak yang mati dan belum tumbuh lagi. Di sana juga dekat dengan Sungai Cisaladah, maka tak heran jika dijadikan area perkemahan sebelum mencapai hutan mati dan padang edelweiss di Tegal Alun. Di Tegal Alun sendiri tidak diperkenankan mendirikan tenda supaya habitat edelweissnya tetap terjaga.

Setelah puas berfoto di dekat edelweiss dan batang-batang cantigi, kami bergegas turun melewati jalur yang sama. Kami harus melewati jalan turun berdebu yang licin, agak serem. Mbak Ramdiyah bahkan sampai berjalan jongkok supaya tidak jatuh. Mbak Vey berpegangan pada caril di punggung pendaki lain supaya tidak terpeleset. Saya sendiri sempat juga terpeleset meski sudah melangkah sepelan mungkin. Dari arah yang berlawanan, lewatlah beberapa orang bapak-bapak dengan menenteng sepedanya. Katanya mereka hendak ke Pangalengan. Wah hebat ya mereka masih bisa membawa sepeda menaiki tanjakan, saya membawa diri aja capeknya bukan main hehe.

[caption id="attachment_348539" align="alignnone" width="602" caption="Berjalan jongkok (Dok. Yani)"]

Lewat jam 12.30, cahaya matahari perlahan meredup dan langit berawan. Untunglah bukan musim penghujan, jadi jalanan tidak becek. Saat melewati kawah, terlihat asapnya yang semakin tebal mengepul ke arah hutan mati. Kami sempat mampir sebentar di papan penunjuk arah ke hutan mati untuk berfoto-foto. Saya lihat dari arah berlawanan, tampak pendaki lain sedang menuruni punggung gunung. Jalanannya tampak mengerikan sehingga mereka sampai berpegangan antar satu dengan yang lain. Saat melihat peta lagi saya baru ngeh jalur trekking ke Papandayan. Jadi sebenarnya kami tadi berjalan memutar menuju Pondok Saladah. Padahal bisa juga langsung ke hutan mati dan Tegal Alun. Tak apalah, meski hanya melihat hutan mati dari kejauhan dan edelweiss yang kering di Pondok Saladah, sudah bisa memberikan gambaran keindahan Gunung Papandayan. Memang tidak mungkin mencapai semua lokasi di gunung ini dalam sehari, apalagi kalau berangkatnya kesiangan. Apalagi di sini banyak sekali spot bagus untuk memotret.

[caption id="attachment_348538" align="alignnone" width="602" caption="Para pendaki menuruni punggung gunung (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348536" align="alignnone" width="580" caption="Pendaki hijaber (Dok. Yani)"]

[caption id="attachment_348537" align="alignnone" width="602" caption="Pulang (Dok. Yani)"]

“Eh, ngomong-ngomong kemana ya tiga anak kecil yang diajak berfoto tadi?? Jangan-jangan mereka sudah sampai di hutan mati, atau Tegal Alun? Aduh masih penasaran nih dengan Tanjakan Mamang sebelum ke Tegal Alun itu, kayak apa ya nanjaknya?” tanyaku pada Mbak Vey.

Akhirnya menjelang jam setengah 3, kami sampai lagi di area parkir. Setelah beristirahat dan sholat ashar, kami menumpang mobil bak terbuka bersamaan dengan pendaki lain menuju Cisurupan. Langit mulai memutih, terlihat kabut di puncak-puncak popehonan di atas bukit.

See you next time Papandayan!!

Selesai

Bogor, 19 Oktober 2014

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H