Asap dari cerobong PT Pusri tampak mengepul di kejauhan. Kelabu. Sama kelabunya dengan mendung sisa hujan yang deras pagi tadi. Di bawah sana, riak sungai Musi terlihat kekuningan. Airnya hanyutkan beberapa rumpun eceng gondok yang entah asalnya dari mana. Keruh. Sekeruh hatiku yang sampai detik ini belum mampu pudarkan bayang dirinya yang bersanding di pelaminan dengan kakak kandungku sendiri.

Dermaga point Kota Palembang. Hanya selemparan batu dari jembatan Ampera yang kini menjulang angkuh menantang surya tengah hari. Di sinilah aku. Menanti kapal yang membawaku dan rombongan blogger menuju Pulau Kemaro, objek wisata favorit jika dikunjungi dalam rentang waktu tahun baru Imlek hingga Cap Go Meh.

Aku melihat sekeliling, di sana-sini hanya terlihat wajah antusias dan senyum lebar yang berebut diabadikan dalam gawai masing-masing. Aku berharap bisa larut dalam tawa bersama mereka. Tapi tidak bisa. Aku sudah kehilangan mood selama tiga sesi materi dari sebuah perusahaan produsen ponsel pintar sepagian tadi.

Tidak, bukan narasumbernya yang membosankan. Memang suasana buruk hatiku saja yang tak bisa ditolelir. Kupikir, berada di keramaian seperti ini, berkumpul dengan mereka yang sama-sama terbiasa mencari seteguk penghiburan dari dunia maya bisa membuatku merasa lebih baik. Rupanya tidak. Malah semakin parah. Bahkan sekadar menyunggingkan fake smile saja aku tidak sanggup.

"Hey!" seseorang menepuk bahuku. "Bengong saja. Ayo cepat naik, kapalnya sudah mau berangkat..."

Kuakhiri lamunanku, dan buru-buru mengikuti langkah pemilik suara bariton yang hanya bisa kulihat punggungnya. Melompat masuk dalam kapal putih yang mesinnya sudah menyala.

Sudahlah, aku membujuk diriku sendiri. Penjarakan patah hatimu sebentar, Yan! Nikmati Tour de Palembang-mu!

***

"Itu Al-Munawar, kampung Arab terbesar di Palembang. Lihat masjidnya, cantik kan?"

"Tuh, di sana PT Pusri..."

"Di sebelah kita yang besar ini tongkang. Bawa batu bara. Ingat, yang hitam itu batu bara, bukan choco chips..."

"Hahahahahaha...."

Suara manusia dan gelak tawa dengan nada sama antusiasnya terus bersahutan memenuhi kapal berkapasitas 30 penumpang itu. Sesekali ditimpal komentar-komentar terkait ponsel keluaran baru yang dibagikan pada peserta tour untuk diuji-pakai. Hampir seluruh wajah peserta tampilkan raut sumringah. Hanya beberapa saja yang terlihat pucat dan tegang. Mungkin mabuk laut.

Aku sendiri tak ambil pusing, hanya mengambil beberapa gambar deretan rumah di perkampungan sepanjang tepian Musi. Entahlah, rumah-rumah dengan tiang tinggi khas perairan itu cukup menarik di mataku. Meski --tentu saja--, aku sama sekali tak berniat untuk tinggal di sana.

***

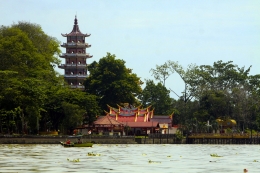

Setelah dua puluh menit perjalanan membosankan, Pulau Kemaro berada persis di depan mata. Angin yang menyambut jelas cukup kencang untuk sekadar menyingkapkan rok perempuan. Ombak cukup tinggi sempat membuat kapal tak stabil kala merapat di dermaga.

Molek.

Kesan pertama yang kutangkap dari Pulau di tengah sungai Musi ini. Hijau pohon dan rerumputan berkolaborasi apik dengan ornamen merah-jingga khas negeri Tirai Bambu. Ukiran-ukiran kepala naga dan patung-patung ber-cat cerah sungguh memanjakan mata. Bau dupa cukup menyengat kala mendekat bangunan klenteng. Sejumlah perempuan paruh baya bermata sipit terlihat khusyuk berdoa di depan altar sembari memegang beberapa batang lidi hio yang masih berasap.

Namun ketika asyik membaca prasasti batu bertuliskan legenda Pulau Kemaro, mendadak bulu kudukku berdiri. Perasaan aneh tak nyaman seperti tengah diawasi muncul begitu saja. Anehnya, ketika kuedarkan pandangan sekeliling, semuanya terlihat biasa saja. Normal tanpa ada apapun yang ganjil. Peserta tour yang lain sibuk mengurung objek favorit dalam lensa masing-masing. Terlalu sibuk bahkan untuk sekadar melirik ke arahku.

Mencoba abai, aku menuju spot terbaik yang berada tepat di tengah pulau. Pagoda sembilan tingkat nan megah sabar menunggu pengunjung di sana. Anggun. Elok nan megah bersanding dengan Patung Buddha Tertawa yang keemasan di sisi kanannya. Di belakangnya, rindang pohon cinta mengintip malu-malu. Memandang tinggi ketiganya dengan duduk di hamparan paving block heksagonal yang meluas di sekeliling pagoda, rasanya seperti bukan berada di negeri sendiri saja.

Dalam kondisi normal, aku pasti terpukau dengan semua yang ada di sini. Relief-relief cantik di sekeliling dinding pagoda terlalu sayang untuk dicueki. Dua patung panda di belakang pagoda juga terlalu sayang jika tak diajak selfie. Namun --lagi-lagi-- perasaan aneh tak wajar itu hadir kembali.

Aku bergidik.

Teringat legenda dan mitos Pulau Kemarau yang menyebar dari mulut ke mulut, telinga ke telinga. Mungkinkah arwah Putri Siti Fatimah dari kerajaan Sriwijaya tak senang aku menziarahi makamnya? Atau itu Sang Putra Raja Tiongkok, Tan Bun Ann, yang mencurigaiku hendak mengambil batangan emas miliknya yang konon berserakan di dasar sungai Musi?

Tolol!!! Logikaku mengumpat dalam hati. Masih percaya hal semacam itu di zaman serba canggih seperti ini?

Tapi... tapi..., perasaanku mendebat. Gelisah ini nyata adanya. Sungguh benar ada yang mengawasiku sejak pertama kujejakkan kaki di pulau ini. Sepasang. Hanya sepasang mata, entah milik siapa. Yang meluput dari indera penglihatku. Yang begitu pandai mentak-kasatkan dirinya sendiri.

Keringat dingin mulai mengucur dari dahiku.

Tolong. Aku ingin pulang.

***

Betapa leganya aku ketika Ampera kembali terperangkap kembali dalam retina. Sepanjang perjalanan pulang aku terdiam menahan mual. Kepalaku berputar. Mataku berkunang. Bukan mabuk kapal, tapi aku benar-benar ketakutan. Rasanya sepasang mata itu terus mengikuti. Benar-benar gawat! Nyata atau tidak, aku sungguh tak punya waktu untuk mengurusi hal-hal ghaib semacam itu. Apalagi bangsa lelembut yang sudah lama menghuni Pulau Kemaro.

"Mas Yan? Minum?" seorang gadis manis yang aku lupa namanya menawariku botol air mineral yang masih bersegel.

"Oh, terima kasih," sahutku menerima botol yang disodorkan.

"Mas," gadis itu menggantung ucapannya. Ragu.

"Ya?"

"Ada yang mau kenalan..., boleh?"

"Boleh...," jawabku singkat. Aku memang perlu seseorang, sesuatu, atau apapun yang bisa alihkan pikiranku dari Kemaro. "Siapa?"

"Tuuh," gadis itu menunjuk dengan dagunya pada sosok seseorang di belakangku.

Aku menoleh, hanya ada satu orang di sana. Dia bertopi, jadi wajahnya tak terlalu jelas. Gadis di dekatku melambai padanya, isyarat mendekat. Ketika dia sudah menyejajarkan langkah denganku,, Si Gadis langsung pamit. Meninggalkan kami berdua begitu saja. Takut mengganggu? Hmm, entahlah. Padahal aku tak keberatan ngobrol bertiga.

"Hey, Yan..."

Suaranya sedikit teredam oleh suara angin sore yang cukup kencang.

"Hmm?" jawabku setengah abai. Tanganku sibuk membuka tutup botol.

"Kamu memang ga banyak bicara, ya, Yan? Aku sampai bingung. Tapi dari tadi aku chat kamu, dan ga satupun yang dibalas..."

"Chat aku?" dahiku berkerut, bingung. Aku rutin mengecek ponselku dari tadi. Rasanya semua akun media sosial dan layanan pesan instan selalu kubuka berkala. Tidak ada pesan apapun dari seseorang di sampingku ini.

"Iya. Buka saja 'kitab kuning'*) milikmu sekarang..., pasti penuh dengan pesan dariku..."

BRUK!

Botol air mineral yang kupegang terjatuh.Airnya tumpah membasahi ujung celanaku. Aku terkejut. Aku bisa merasakan ada tanda kutip dalam frasa 'kitab kuning' yang diucapnya barusan. Kami jelas memakai bahasa isyarat yang sama. Hanya saja..., bagaimana mungkin?

Aku kehilangan kata-kataku.

"Hmm... atau kau lebih suka 'kitab biru?'**)" dia berucap pelan, lebih seperti bergumam pada dirinya sendiri dibanding bicara denganku.

Aku masih diam. Masih terlalu syok untuk menanggapi.

"Yan?" suaranya mendadak berubah serius. Aku menoleh ke arahnya. "Ja--ngan bilang..., seleramu itu yang di 'kitab beruang'?***)"

"Pfffftttt....BUAHAHAHAHAHAHAHA..."

Sia-sia saja aku menahan tawa. Gelakku pecah begitu saja.Huh? 'Beruang' dia bilang? Postur tinggi besar dan berbulu jelas tidak akan pernah masuk dalam kriteriaku. Sampai kapan pun. Aku lebih suka tipikal yang imut.

"Hey, Yan...," katanya setelah tawaku mereda. "Kamu manis lho kalau tertawa. Tidak asam seperti seharian ini..."

Tiba-tiba kesadaran merasuk dalam otakku. "Ja..., jadi kamu yang ngeliatin aku dari tadi?"

Dia tersenyum, lalu perlahan mengangguk.

"Oh iya, kita belum kenalan," ujarnya menyodorkan tangan. "Aku Deddy. Mau makan malam bareng habis acara ini?"

Aku tersenyum, menyambut uluran tangannya. Hangat. Sehangat kelegaan yang menjalar ke seluruh tubuhku.

Oh, ya. Aku memang lega luar biasa, ternyata bukan arwah Siti Fatimah atau Tan Bun Ann yang menerorku seharian ini.

Tapi Deddy, makhluk tampan berkulit putih pemilik suara bariton yang tadi siang hanya bisa kulihat punggungnya.

***

Note:

*) Grindr

**) blued

***) Growlr

Ketiganya adalah aplikasi khusus gay.

Jangan baper yaaaa???Piiiiiisssss:D"

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H