Meskipun beberapa tahun yang lalu sempat dipimpin oleh Barack Obama, yang merupakan seorang keturunan Afrika-Amerika, namun kentalnya pengaruh rasisme di Amerika Serikat sepertinya masih sangat sulit dihilangkan, bahkan mungkin untuk beberapa tahun ke depan.

Kematian George Floyd beberapa waktu yang lalu akhirnya membuka mata dunia, bahwa tepat di sebuah negara yang disebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi, masih ditemukan praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi yang justru menunjukan bahwa mereka sebenarnya tidak sedang mengamalkan nilai-nilai tersebut.

Tidak perlu heran, karena perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang berkulit hitam, coklat, dan kuning bukanlah sebuah hal yang baru atau janggal terjadi di Amerika Serikat. Bahkan dulu, Amerika pernah melegalkan aturan-aturan yang berbau rasisme ini.

Aturan yang dikenal dengan "Jim Crow Laws" ini pernah diberlakukan pada beberapa negara bagian di AS. Aturan tersebut mengamanatkan pemisahan warga kulit putih dengan warga kulit hitam di beberapa aspek.

Mulai dari membatasi lokasi dan areal perumahan, sekolah, pemakaian transportasi umum, tempat hiburan, dan wisata hingga penggunaan keran air minum.

Meski warga kulit hitam tetap berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas publik, tapi kondisi dari fasilitas yang diberikan tersebut, jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan fasilitas yang diterima oleh warga kulit putih.

Dampaknya apa? Selain anggapan sebagai ras superior di kalangan warga kulit putih yang semakin meningkat, para warga kulit hitam merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua atau bawahan, meski mereka sama-sama warga negara Amerika Serikat.

Kejadian tersebut, diperparah dengan rentetan pembunuhan lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian AS kepada warga keturunan Afrika-Amerika pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2015.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh The Guardian pada tahun 2015, jumlah korban warga keturunan Afrika-Amerika yang meninggal di tangan polisi AS mencapai 1.134 jiwa.

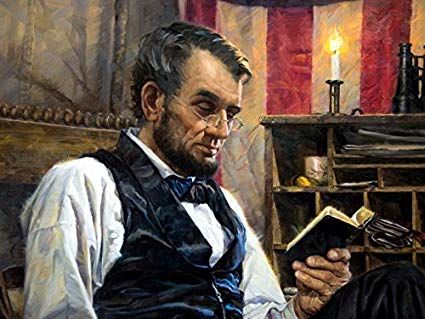

Proclamation Of Emancipation

Upaya dalam memadamkan api rasisme di Amerika Serikat bukannya tidak ada atau tidak pernah dilakukan. Bahkan, isu yang bersumber dari budaya perbudakan di Amerika Serikat tersebut, sebenarnya telah dicoba untuk dihilangkan oleh salah seorang Founding Fathersnya sendiri, yakni Abraham Lincoln melalui dekrit Proclamation Of Emancipation pada 31 januari 1865.

Ada yang menilai kebijakan ini hanya sebuah strategi Abraham Lincoln untuk menghentikan perang saudara (civil war) dan upaya memperpanjang kekuasaannya di Amerika Serikat, tapi setidaknya langkah tersebut telah ditandai sebagai batu pijakan bagi pergerakan menyetarakan hak-hak sipil dan menghapuskan sistem perbudakan di Amerika Serikat.

Kendati demikian, untuk menghilangkan stigma warga kelas dua bagi masyarakat keturunan Afrika-Amerika tidak semudah dibayangkan. Kebiasaan masyarakat kulit putih Amerika memandang rendah warga berkulit hitam bahkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Selain tentunya penegakan hukum, rasisme juga terlihat jelas melalui sistem ekonomi dan keuangan. Bank-bank di Amerika cenderung memberikan pinjaman dengan bunga tetap (fixed rate) kepada warga kulit putih.

Sedangkan bagi warga keturunan Afrika-Amerika dan lainnya dikenakan bunga tidak tetap (floating rate), karena ditakutkan mempunyai risiko gagal bayar yang lebih tinggi.

Dan apabila memang terbukti nantinya mereka gagal bayar, mereka akan kehilangan rumah dan propertinya serta akan sulit mencari pekerjaan ke depannya. (sumber: Buku Debt To Society).

Jadi, wajar saja jika saat sekarang ini ada yang mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang rasis. Bahkan sikap rasisme itu ditunjukan oleh masyarakat hingga pemerintahnya sendiri. Sudah sistemik.

Seperti yang kita ketahui bersama, jika sebuah hal yang sudah meluas dan mengakar secara sistemik, maka akan sangat sulit diberantas. Kalaupun bisa, mungkin perlu usaha yang cukup keras dan memakan waktu yang cukup lama.

Pemahaman rasisme ini sebenarnya cukup luas dan kompleks penilaiannya. Tidak hanya berhubungan dengan perbedaan hitam dan putih saja, seperti yang terjadi di Amerika saat ini.

Dulu, seorang petinggi negara Jerman, Adolf Hitler (1889-1945), dengan segala kelebihan dan kekurangannya mempunyai pandangan rasisme yang lebih lebar jika dibandingkan dengan pola pikir masyarakat kulit putih Amerika saat ini.

Sang Fuhrer berpendapat bahwa dirinya dan rakyat Jerman yang mayoritas ras Arya adalah bangsa yang berkedudukan paling tinggi dibandingkan ras-ras lainnya, meski punya warna kulit yang sama.

Bahkan Hitler mengobarkan prinsip race purity atau kemurnian ras Jerman di tengah-tengah masyarakatnya. Konsekuensinya adalah selain ras Arya, ras lainnya harus dihancurkan, terutama Yahudi.

Kenapa Yahudi? Selain dendam pribadi masa lalu, Hitler sangat membenci Yahudi karena pernah membaca buku suci Yahudi (Protocol Of The Elder Of Zion), yang menyebutkan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa paling bermartabat di dunia.

Jadi, pada intinya baik Hitler dan bangsa Yahudi, dua-duanya sama-sama rasis, dengan mengatakan bahwa bangsa merekalah yang paling tinggi derajatnya dan terbaik di dunia.

Setelah Eropa, rasisme juga terjadi di benua Afrika. Tepatnya di Negara Rwanda, yang melibatkan etnis Tutsi dan Hutu. Meski mempunyai warna kulit yang sama, tetapi unsur rasisme yang ditanamkan kepada kedua suku ini sejak lama mengakibatkan munculnya benih-benih kebencian antara satu dengan yang lain.

Suku Tutsi selama puluhan tahun dipekerjakan sebagai pekerja "kerah putih" oleh penjajah Belgia karena dianggap lebih "Eropa" secara fisik dari pada suku Hutu. Hal ini memunculkan kecemburuan sosial dari Suku Hutu yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja "kerah biru".

Kecemburuan sosial yang berlarut-larut dan berlangsung cukup lama di Rwanda, akhirnya menimbulkan efek yang sangat mematikan. Ketika Belgia menghentikan kolonisasinya di Rwanda, suku Hutu yang merupakan suku mayoritas langsung mengambil alih pemerintahan dan segera melakukan aksi pembalasan.

Aksi pembalasan yang dieksekusi dengan pembersihan Negara Rwanda dari Suku Tutsi tersebut, mengakibatkan korban jiwa sebanyak 800.000 ribu orang. Sebuah genosida yang akhirnya ditandai sebagai salah satu pembantaian etnis terbesar di dunia.

Tidak ada akhir yang baik dari pemahaman rasisme ini, baik dari sisi individu maupun kelompok. Rasisme yang lahir dari ketidakmampuan menerima sebuah perbedaan justru akan membatasi kemampuan dari seorang individu dan kelompok untuk berkembang dan berinovasi.

Karena dunia yang dihuni oleh ratusan bahkan ribuan etnis dan suku bangsa sudah semestinya dipandang dengan sudut pandang keberagaman, bukan keseragaman.

Dari kejadian di Amerika, Jerman dan Rwanda, terdapat pelajaran penting yang semestinya bisa direfleksikan bersama. Pelajaran bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam kondisi dan situasi apapun.

Tidak ada yang harus diistimewakan atau yang harus dipinggirkan karena ras, etnis, suku bangsa, warna kulit apalagi kondisi fisik. Karena sebenarnya di dunia ini, Allah Subhana wata'ala hanya menciptakan satu ras, yakni ras manusia yang mempunyai banyak keistimewaan dalam keberagamannya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H