Lagi, dugaan pelecehan seksual dengan cara tak lazim terungkap via pengakuan para korban di media sosial Twitter. Mengapa kasus ini tak biasa? Pelaku adalah mahasiswa (G) yang berkedok sedang mengerjakan riset dan mendekati korban dengan serangkaian perilaku manipulatif: seperti merangkai informasi palsu, memaksakan kehendak, dan membuat korban merasa bersalah.

Namun, yang membuat warganet tak habis pikir, pelaku meminta korban mengikat diri dengan lakban dan membungkus tubuhnya secara rapat dengan kain hingga menyerupai pocong.

Terlepas dari dugaan adanya kecenderungan parafilia (gairah seksual yang muncul karena objek/stimulus tak lazim) (Nevid, Rathus, & Greene, 2018) pada pelaku (diagnosis hanya dapat ditegakkan oleh psikolog yang langsung menangani pelaku), saya ingin membahas tentang pola yang selalu hadir dalam kasus kekerasan seksual: RELASI KUASA.

Dalam kasus kekerasan seksual, selalu ada ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Ketidaksetaraan ini dapat berupa perbedaan status (pimpinan-bawahan) atau perbedaan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pelaku dan korban (Farid, 2019). Pada kasus G, korban adalah mahasiswa baru yang dianggap awam dengan kehidupan kampus dan diasumsikan tunduk terhadap senior.

Lewat dalih riset, G melakukan kamuflase bahwa permintaannya kepada korban merupakan sesuatu yang wajar. Apa yang dilakukan oleh G merupakan indikasi mekanisme pertahanan diri rasionalisasi (Olson & Hergenhahn, 2013).

Pernahkah Anda menjelaskan sesuatu yang sebenarnya jelas-jelas keliru, tetapi disampaikan lewat hal yang dapat diterima oleh logika? Contohnya, mahasiswa telat hadir di perkuliahan dengan alasan membantu orangtua di toko.

Padahal sebenarnya ia telat bangun dan mencari argumen yang dapat diterima oleh pihak lain. Cara ini dinamakan dengan rasionalisasi dan wajar digunakan sesekali dalam keadaan terdesak. Rasionalisasi menjadi tidak wajar bila digunakan secara konsisten di setiap situasi dengan tujuan manipulasi informasi yang dapat merugikan orang lain.

Manipulasi informasi adalah kata kunci untuk melanggengkan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi berulang kali. Michel Foucault, filsuf yang membahas teori relasi kekuasaan, berpendapat bahwa semua jenis wacana dan informasi merupakan upaya dari penggunanya untuk memengaruhi orang lain (Magee, 2012).

Tak heran bila kerap terjadi kasus kekerasan seksual yang melibatkan pihak dengan otoritas informasi, misalnya antara pimpinan dan staf di tempat kerja, oknum senior dan junior di sekolah/perguruan tinggi, oknum pendidik dan siswa/mahasiswa di dunia pendidikan, dan bahkan oknum pemuka agama dan pengikutnya.

Kepemilikan terhadap informasi membuat oknum tersebut leluasa menciptakan relasi kuasa antara dirinya dan para korban. Itulah mengapa terjadi kasus kekerasan seksual yang diawali dengan ancaman terhadap nilai tugas akhir (untuk korban mahasiswa/siswa dan pelaku oknum pendidik), ancaman dipecat dari perusahaan (untuk korban pekerja), hingga ancaman dianggap tak patuh terhadap oknum pemuka agama.

Kepatuhan terhadap Pelaku, Mengapa dapat Terjadi?

Pada kasus G, seluruh korban yang membuat pengakuan (hingga tulisan ini dipublikasikan) adalah lelaki. Banyak warganet yang heran mengapa lelaki dapat menjadi korban dan seakan tak memiliki kuasa untuk menolak.

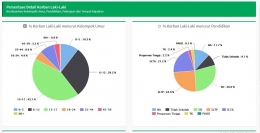

Wajarkah lelaki menjadi korban kekerasan seksual? Merujuk pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga 2 Agustus 2020 terdapat 7.694 kasus kekerasan di Indonesia (yang terdata) dengan sebaran 6.671 korban perempuan dan 1.684 korban laki-laki.

Dari jumlah ini, 43 persen korban lelaki berusia antara 13-17 tahun (usia sekolah). Korban lelaki di usia yang lebih tua pun cukup banyak: 4,9 persen untuk usia 18-24 tahun dan 8,6 persen untuk usia 15-44 tahun (Kementerian PPPA, 2020). Lewat data ini, apakah Anda masih berpikir bahwa kaum lelaki tak mungkin menjadi korban kekerasan?

Milgram mengamati banyak prajurit yang melakukan hal ekstrem (membunuh orang lain, mengorbankan diri) karena mereka berada di bawah doktrin dan komando otoritas. Milgram menerapkan mekanisme ini pada eksperimen yang dilakukannya terhadap 40 relawan yang memainkan peran sebagai guru.

Milgram memerintahkan relawan untuk memberikan hukuman berupa tegangan listrik level rendah hingga tinggi bila ada murid yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal. Hasilnya, sebanyak 26 relawan mengikuti perintah Milgram dan memberikan tegangan tertinggi pada murid yang terus melakukan kesalahan.

Sisanya berhenti sebelum mencapai tingkat tertinggi (Milgram, 1963). Pada kenyataannya, tidak ada tegangan listrik dan para murid yang sengaja menjawab soal dengan salah adalah asisten Milgram yang telah memahami skenario riset (Russell, 2011).

Apa kaitan antara riset tersebut dengan kepatuhan pada korban kekerasan seksual? Ada kecenderungan ketidakmampuan menolak "perintah" otoritas dan tidak ingin menolak permintaan yang dipersepsikan baik serta tidak melanggar moral. Itulah mengapa pada banyak kasus kekerasan seksual, pelaku mendekati korban dengan mekanisme rasionalisasi.

Saya pernah menangani kasus kekerasan seksual dalam pacaran yang sampai membuat korban berpikir untuk bunuh diri. Sebelum berpacaran, pelaku selalu menawarkan bantuan untuk mengerjakan tugas korban yang merupakan adik tingkatnya. Sekian bulan saling kenal, mereka kemudian berpacaran dan di saat inilah pelaku meminta hubungan seksual dengan dalih korban sudah banyak dibantu tugasnya oleh pelaku.

Saat korban menolak, pelaku marah dan menyebut korban sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Di titik ini, korban bimbang karena dia memang merasa banyak dibantu oleh pelaku, tetapi dia juga tidak rela melakukan hubungan seksual dengan pelaku.

Relasi kuasa seperti ini terjadi selama lebih dari setahun hingga korban memilih pindah universitas karena tidak tahan diancam oleh pelaku yang ingin menyebarkan gambar tanpa busana korban ke media sosial.

Dapatkah Kekerasan Seksual Dicegah?

Kekerasan seksual tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, jenis pakaian, strata sosial, level pendidikan, agama, suku, dan hal-hal stereotip lainnya.

Siapapun dapat menjadi korban, siapapun dapat menjadi pelaku. Berikan dukungan bagi korban dan setop stigma yang memberatkan upaya korban untuk memperoleh keadilan. Pelaku pun tetap harus dihukum secara adil dan proporsional.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu:

- Bila didekati oleh orang yang tidak dikenal, tahan diri untuk tidak menanggapi terlalu dalam. Gunakan mesin pencari untuk mengetahui gambaran profil orang tersebut.

- Hindari memberikan data pribadi (nomor telepon, surel, KTP, alamat) kepada orang yang baru dikenal dan tidak diketahui kredensialnya.

- Berani mengatakan TIDAK untuk sesuatu yang tidak lazim atau kita sendiri masih ragu dengan permintaan tersebut. Berani menolak sesuatu bukanlah sebuah kesalahan. Menjadi YES PEOPLE tidak selamanya baik.

Bila sudah menjadi korban, apa upaya yang dapat dilakukan? Cobalah mencari bantuan lewat lembaga bantuan hukum yang dipercaya di wilayah Anda. Korban perempuan dapat mengunjungi pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau Women Crisis Center di kota masing-masing.

Bagi korban laki-laki, tak ada salahnya bila Anda berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater terlebih dahulu.

Bila memang ingin membawa kasus ke ranah hukum, korban pasti akan dibantu untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum setempat. Speak up lewat media sosial adalah jalur terakhir bila semua upaya tak berbuah hasil. Risiko berbagi hal sensitif di media sosial terlalu besar dan dapat menjadi bumerang bagi korban bila tak siap menghadapinya.

Melihat makin maraknya kasus kekerasan seksual, sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme pelaporan korban bila kasus terjadi di institusi tertentu. Misalnya, mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual di universitas, sekolah, kantor pemerintah, perusahaan swasta, dan lain-lain.

Keberadaan regulasi dan mekanisme pelaporan menjadi penting karena institusi merupakan lembaga yang pasti memiliki relasi kuasa dalam hubungan antar anggotanya. Padahal relasi kuasa merupakan faktor yang dapat memperburuk kondisi mental korban kekerasan seksual. Tanpa regulasi yang berpihak pada korban, kecil harapan kasus kekerasan seksual dapat terungkap. Bila kasus tak terungkap, korban nestapa, pelaku makin digdaya. Menyakitkan bukan?

Majalah National Geopgraphic Indonesia edisi Agustus 2020 membuat reportase menarik tentang praktik kekerasan seksual ("ianfu") yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia terhadap perempuan yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa. Kasus ini baru terbongkar pada tahun 1992 lewat kesaksian penyintas yang berani bersuara atas kekerasan seksual yang dialami olehnya pada tahun 1942 (Hindra, 2020).

Bayangkan, butuh lima puluh tahun untuk mengungkapnya. Di masa keterbukaan informasi seperti sekarang, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Kita harus bergerak bersama demi adanya regulasi untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di masa depan, sekaligus melindungi hak korban. Setop manipulasi relasi kuasa demi hasrat seksual yang tak bisa dikelola.

Daftar Referensi

- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 14(2), 175--190.

- Hindra, E. (2020, Agustus). Nestapa Nona Djawa. Majalah National Geographic Indonesia, 33.

- Kementerian PPPA. (2020). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA).

- Magee, B. (2012). The Story of Philosophy. Kanisius.

- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371--378.

- Nevid, Jeffrey. S., Rathus, Spencer. A., & Greene, B. (2018). Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah: Vol. Jilid II (Edisi Kesembilan). Penerbit Erlangga.

- Olson, M. H., & Hergenhahn, B. (2013). Pengantar teori-teori kepribadian. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Russell, N. J. C. (2011). Milgram's obedience to authority experiments: Origins and early evolution. British Journal of Social Psychology, 50(1), 140--162.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H