Gunung Buthak, sebenarnya adalah bukit kecil di kaki Gunung Welirang. Terletak di Desa Kemlaka, Kecamatan Trawas. Kurang lebih 40 Km di Tenggara kota Mojokerto. Bukitnya penuh dengan rimbun hijau.

Pohon-pohon rapat menutupi seluruh tubuhnya. Menyediakan kesejukan dan air berlimpah buat sekitarnya. Konon, di bukit inilah, Prasasti Kudadu (Prasasti Gunung Buthak) ditemukan.

Prasasti ini penting, karena isinya tentang peristiwa pelarian Raden Wijaya (Sanggramawijaya) dari istana Singhasari, dikejar pasukan Jayakatwang dari Gelang-gelang. Sampai akhirnya, Raden Wijaya mendirikan dan menumbuhkan kerajaan baru Wilwatikta (Majapahit). Selain prasasti, di tempat ini tersebar beberapa peninggalan arkeologi yang menarik untuk dicermati.

Nah, pagi itu, saya dengan sekitar 20 anak KIR binaan saya, kembali blusukan dan hunting penulisan reportase dan karya tulis ke sekitar Gunung Buthak. Perjalanan dari sekolah ke lokasi ditempuh hanya sekitar 30 menit.

Menggunakan dua mobil angkutan pedesaan yang dicarter dari Prigen sampai lokasi di Jalan Arca, Desa Kemlaka, Trawas. Ongkosnya 50 ribu per mobil. Sebenarnya, lokasi hunting bisa dijangkau dengan naik kendaraan. Tapi, saya ajak anak KIR untuk turun di pinggir jalan utama lalu jalan sehat mendaki bukit.

Menyusuri jalan kampung yang sudah beraspal halus. Menyerap udara segar nan sehat di pagi hari. Sekalian melatih otot-otot kaki. Tujuan pertama adalah mengunjungi situs Reco Lanang. Inilah aktifitas outdoor di sekolah yang memadukan trekking, hunting dan ecowalk serta jurnalistik.

Dengan penuh semangat, tak sampai 15 menit, tanjakan menuju situs Reco Lanang, tuntas dilewati. Akhirnya tiba di tepian hutan, di kawasan Gunung Buthak. Seluruh peserta hunting saya arahkan menuju gerbang masuk situs. Karena masih pagi, petugas nampaknya belum datang. Segera saja kami masuk dan menaiki tangga. Lebar tangga tak lebih dari dua meter.

Dinaungi deretan kayu Sengon yang lumayan besar. Tangga dibuat agak memutar agar pengunjung tidak merasa penat. Akhirnya, sampai juga di pelataran di pinggang bukit di ujung tangga paling atas. Kicau burung dan udara pegunungan yang sejuk segar menyambut kedatangan kami.

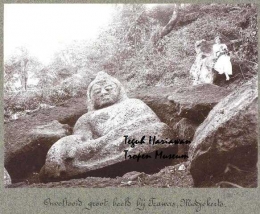

Masyarakat menyebutnya Reco Lanang, lantaran arca ini menggambarkan seorang laki-laki. Arca Budha ini terlindung dari terik dan hujan, karena ada cungkup yang menaunginya.

Di sekeliling arca dipagar besi sehingga pengunjung tak dapat menyentuhnya. Jika diperbandingan, Reco Lanang, ukurannya hampir sama dengan Dwarapala kembar penjaga gerbang di daerah Singosari Malang. Dua Dwarapala itu dekat dengan berdirinya Candi Singhasari.

Dulu, saat pertama kali ditemukan arca ini posisinya terguling/ rebah. Baru di sekitar tahun 1990-an, arca besar ini dapat ditegakkan. Jika dicermati, arca monolith dari batu andesit ini kondisinya masih kasar.

Pengambaran yang jauh dari selesai dan sempurna, jika dibandingkan dengan Arca Joko Dolog, di Surabaya, misalnya. Pahatan di permukaan masih kasar dan belum tuntas.

Tidak ada ornamen atau hiasan sama sekali. Tidak dijumpai prasasti atau angka tahun. Apakah memang sengaja dibuat demikian? Atau karena ada suatu peristiwa besar di kerajaan/ istana sehingga berpengaruh pada pembuat arca agar menghentikan pekerjaannya? Semua masih tanda tanya. Inilah Unfinished Buddha.

Jika dikaitkan dengan Arca Joko Dolog, di Taman Simpang Surabaya, yang jelas-jelas Arca Budha, dan memiliki bentuk hampir sama, bisa jadi Reco Lanang adalah gambaran dari Kertanegara, raja termashyur dan terakhir dari Kerajaan Singhasari.

Ini lantaran, dalam berbagai kitab kuno, Kertanegara dikenal sebagai pemuja Siwa Budha, sehingga dikenal dengan sebutan Bhatara Siwa Budha (Hardjowardojo, 1965 dalam Munandar, 2016). Bisa jadi kedua arca ini adalah Maha Aksobhya, yang dibuat oleh para silpin untuk menunjukkan "kebesaran" Kertanegara.

Setelah hampir satu jam di situs Reco Lanang, seluruh peserta hunting pagi itu saya ajak turun ke jalan. Tujuan selanjutnya adalah ke sebuah arca terguling yang masyarakat sekitar menyebutnya Reco Wadon. Jaraknya lumayan dekat, sekitar 50 meter dari lokasi Reco Lanang.

Sayangnya, kami tidak bisa melihat arca tersebut lantaran lokasinya ada di sebuah villa milik pribadi yang pintunya terkunci rapat dan sekeliling rumah beserta kebunnya berpagar kawat berduri.

Mentari semakin naik. Banyak masyarakat mulai beraktifitas. Ada yang baru pulang dari menyabit rumput. Ada yang mulai menggarap kebunnya. Kamipun melanjutkan perjalananan. Turun menyusuri jalan beraspal.

Targetnya, sebelum pukul 11.00 harus sampai di sekolah. Seratus meter sebelum jalan utama, peserta hunting saya ajak potong kompas. Karena di jalan utama toh tidak ada kendaraan umum. Harus menuju pertigaan Trawas untuk naik angkutan.

Saya ajak seluruh peserta lewat pinggir-pinggir sungai kecil. Lewat pematang sawah yang menghijau. Sesekali menerabas semak-semak yang menghalangi. Sampai akhirnya tiba di ujung persawahan yang penuh dengan batu-batu andesit besar.

Mulanya kami anggap itu hal biasa, karena ini daerah pegunungan. Tentu dilereng-lerangnya banyak bertebaran batu-batu gunung.

Batu andesit itu sudah ditatah sedemikian rupa sehingga berbentuk menyerupai bujur sangkar. Di permukaannya yang sudah rata ada goresan berbentuk kotak dengan kedalaman sekitar 5cm. Di salah satu ujung batu persegi empat ini ada sebuah tonjolan batu.

Menilik dari bentuknya, saya bisa menyimpulkan ini adalah calon sebuah Yoni. Perlambang jenis kelamin wanita. Biasanya dalam sebuah tempat suci terdapat Yoni sekaligus Lingga sebagi perlambang laki-lakinya. Agaknya, sama seperti Reco lanang, Yoni di kaki Gunung Buthak ini juga belum selesai penggarapannya. Bolehlah ini saya sebut Unfinished Yoni.

Dilihat dari ukurannya, sebenarnya Yoni di Trawas ini agak berbeda dengan Yoni pada umumnya. Ini lumayan besar. Hampir sama dengan ukuran Yoni di Klinterejo, Mojokerto.

"Coba cari di sekitar batu-batu itu, barangkali ada artefak lain," saya perintahkan anak-anak KIR untuk menyebar. Hasilnya nihil. Hanya ada satu saja batu yang sudah dipahat. Maka, selesai mendokumentasikan, perjalanan kami lanjutkan.

Baru lima puluh meter berjalan, saya yang berjalan paling paling depan ketemu seorang petani yang sedang mencangkul di sawahnya. "Nuwun sewu pak," saya minta ijin melintas. "Nggih, monggo," jawa pak tani ramah sembari menghentikan aktifitasnya.

Saya sempatkan sedikit bertanya tentang kekunaan ini. "Itu tadi namanya Watu Koco (Batu Kaca)," kata pak Sukri, nama petani yang saya temui.

Saya mahfum dengan penjelasan itu. Watu Koco, ya karena permukaan batu yang rata, kemudian dipahat lagi berbentuk kotak persegi panjang di permukaannya, maka memang nampak seperti kaca.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H