Wakil Bangsa Papua - Pemerintah Indonesia dalam 2 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2015 - 2016) secara agresif memperluas pembiayaan proyek-proyek strategis nasional, termasuk percepatan proyek infrastruktur yang berasal dari skema pinjaman luar negeri “loans” dengan alasan realisasi penerimaan negara yang mengalami penurunan (di Tahun 2015 defisit penerimaan perpajakan mencapai Rp 300 Triliun), sehingga beban belanja Pemerintah untuk mewujudkan proyek-proyek strategis nasional melampaui kemampuan keuangan negara pada hari ini.

Sepintas tidak ada yang aneh, dengan perluasan agenda utang Pemerintah Pusat yang memang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek strategis Pemerintah. Skema ini juga banyak didukung oleh kalangan pengusaha karena skema utang tersebut dipandang dapat membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dari sektor infrastruktur yang terbangun. Namun yang menjadi catatan penting disepanjang realisasi bantuan pembiayaan melalui pinjaman utang yang diberikan oleh lembaga kreditur internasional, mensyaratkan adanya jaminan pemerintah dan proyek-proyek yang bernilai komersial di Indonesia.

Dalam Perpres yang diterbitkan oleh Pemerintahan Jokowi di Tahun 2015 (Perpres No. 82 Tahun 2015) yang mengatur pemberian jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perpres tentang penjaminan atas pembiayaan/utang terhadap proyek infrastruktur di Indonesia harus memenuhi dua syarat penting agar mendapatkan penjaminan Pemerintah, yaitu layak secara ekonomi dan layak secara finansial.

Dalam Perpres penjaminan tersebut, dijelaskan lebih lanjut definisi layak secara ekonomi apabila proyek infrastruktur dinilai dapat memberikan manfaat yang besar bagi sirkulasi ekonomi di suatu kawasan, sedangkan kriteria layak secara finansial apabila proyek infrastruktur tersebut dapat menghasilkan pemasukan (income dan profit) yang dapat mengembalikan secara penuh biaya yang telah dikeluarkan (full cost recovery). Dalam best practice pembiayaan yang banyak direalisasikan oleh Asian Development Bank (ADB) kesejumlah negara-negara debitur, setiap pinjaman ADB selalu disertai panduan bagi otoritas negara debitur agar mentaati prinsip full cost recovery (pengembalian biaya secara penuh) yang seringkali dijalankan melalui reformasi penyesuaian tarif (harga yang harus dibayar oleh masyarakat menurut harga pasar sebagai bentuk kompensasi atas tersedianya infrastruktur yang di danai melalui mekanisme utang untuk mendukung pemulihan pembiayaan utang kepada negara kreditur).

Sejalan dengan skema penjaminan yang diterbitkan oleh Pemerintah, ketentuan persetujuan pinjaman utang yang diatur oleh lembaga kreditur seperti Asian Development Bank (ADB) setidak-tidaknya menyetujui 2 skema pembiayaan, pertama melalui pinjaman berbasis kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (Policy Based-Loan) dan kedua berbentuk pinjaman berbasis hasil (Result Based-Lending), dimana kedua jenis bantuan pembiayaan tersebut mensyaratkan adanya jaminan Pemerintah oleh otoritas ADB. Hal ini sejalan dengan prinsip pinjaman langsung yang disyaratkan oleh Pemerintah dalam Perpres No. 82 Tahun 2015, yang digambarkan sebagai bentuk fasilitas pembiayaan infrastruktur dengan skema pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional yang bersifat langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan perjanjian pinjaman, dengan syarat dan ketentuan yang setara dengan pinjaman Pemerintah Pusat.

Melihat syarat dan ketentuan utang Pemerintah agar dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, yang mensyaratkan adanya kepentingan bisnis yang besar sebagai dasar persetujuan penjaminan utang Pemerintah dan prasyarat persetujuan pembiayaan oleh lembaga kreditur Internasional, sedikit menjawab tanda tanya publik mengapa dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan pendanaan dari perbankan China (China Development Bank/CDB) yang juga mendapatkan dukungan dari Perusahaan Konsorsium asal China untuk mendanai proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Meskipun dalam penjelasan resmi Pemerintah terkait skema pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung tidak mendapatkan jaminan Pemerintah, justru komponen pinjaman pembiayaan dari perbankan China menerapkan prinsip full cost recovery (pengembalian biaya secara penuh) ditambah dengan prosentase pembayaran bunga pinjaman sebesar 2% pertahun untuk pinjaman berbentuk mata uang USD, dan 3,46% pertahun untuk pinjaman berbentuk mata uang Yuan, dengan tenor utang selama 40 Tahun, dimana komponen pembiayaan utang tersebut dibagi dalam proporsi mata uang USD sebesar 60%, dan mata uang Yuan sebesar 40%. Adapun nominal pinjaman utang yang diberikan oleh perbankan China (China Development Bank/CDB) untuk mendanai mega proyek tersebut mencapai Rp 58 Triliun.

Sejalan dengan kepentingan bisnis Pemerintah China yang memberikan bantuan pendanaan untuk kepentingan mega proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyampaikan perhitungan kerugian ekonomi akibat kemacetan yang ditimbulkan di kawasan Jakarta yang mencapai 28-30 Triliun pertahun dan kerugian ekonomi di kawasan Bandung raya yang mencapai 7 Triliun pertahun, sehingga menurutnya pembangunan mega proyek tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus segera diputuskan oleh Pemerintah untuk mencegah kerugian ekonomi yang terus menerus terjadi dikedua kawasan bisnis tersebut.

Sehingga bantuan pembiayaan dari perbankan China di mega proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung bukanlah proyek gratis - tanpa syarat, justru sebaliknya memiliki nilai investasi yang penting bagi Pemerintah China sendiri, dengan hadirnya jaminan prospek ekonomi yang cukup besar di dua kawasan ini, sehingga sasaran full cost recovery (pengembalian biaya secara penuh) atas bantuan pembiayaan yang diberikan tersebut (dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan finansial proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung) dapat memberikan profit bisnis bagi negara kreditur. Dengan kata lain, dasar persetujuan pinjaman perbankan China dan terlibatnya konsorsium Perusahaan China dalam mega proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung sejatinya bertujuan komersial (business oriented).

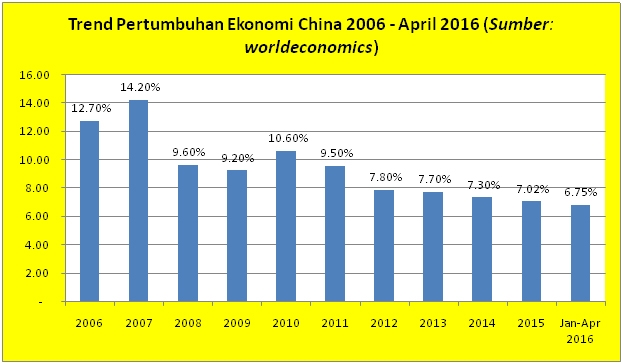

Seperti yang banyak diketahui oleh negara-negara di dunia pada hari ini, bahwa pertumbuhan ekonomi China ternyata tidak immune terhadap perlambatan ekonomi global. Keajaiban pertumbuhan ekonomi China yang menembus angka diatas 10% terasa sulit untuk diulang kembali, setidak-tidaknya dalam periode 9 tahun terakhir (2008 – 2016, pengecualian di Tahun 2010), karena kunci kekuatan ekonomi China yang mengandalkan basis ekspor ke negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat justru mengalami tekanan akibat menurunnya permintaan komoditas ekspor dari China, yang tidak terlepas dari perlambatan ekonomi yang dialami oleh kedua raksasa ekonomi dunia tersebut.

Sejak krisis 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat meluncur negatif diangka -0,3%, kemudian perlambatan ekonomi Amerika Serikat menjadi semakin dalam menjadi -2,8% pada Tahun 2009. Sekalipun pertumbuhan ekonomi China masih dapat tumbuh diangka 9,60% di Tahun 2008 tersebut, namun dampak snowball dari perlambatan ekonomi Amerika Serikat juga turut mempengaruhi kondisi pasar keuangan global, dimana negara-negara maju dan berkembang lainnya sangat tergantung terhadap kondisi krisis yang dialami oleh Amerika Serikat. Sekalipun pertumbuhan ekonomi China sempat menembus angka 10,60% di Tahun 2010, namun strategi penghematan sejumlah negara untuk merestrukturisasi ketahanan fiskal dimasing-masing negara, semakin memperparah penurunan konsumsi global yang pada gilirannya menyandera industri manufaktur asal China yang sangat tergantung terhadap permintaan global.

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi China yang terus mengalami degradasi di Tahun 2012 yang hanya mencapai 7,80% dan disusul pula dengan terjadinya penurunan secara gradual di Tahun 2013 yang hanya mencapai 7,70%, kemudian mendorong Pemerintah China menerapkan strategi ekspansi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan industri manufaktur China yang berbasis pasar ekspor luar negeri, dengan memperluas agenda ekonomi China untuk ikut terlibat mendanai proyek-proyek strategis “penyediaan infrastruktur” yang dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang, terutama dikawasan Asia – Afrika.

Menjelang periode terakhir di Tahun 2013, tepatnya di Bulan September – Oktober, perdana menteri China Li Keqiang mengumumkan strategi ekonomi China untuk keluar dari perlambatan ekonomi yang dialami oleh negaranya dengan strategi pembangunan yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antar negara di kawasan Eurasia yang bertumpu pada dua kekuatan utama yaitu konektivitas kawasan daratan "Silk Road Economic Belt" (SREB) and konektivitas kawasan perairan "Maritime Silk Road" (MSR). Singkatnya, strategi pembangunan yang befokus pada konektivitas dan kerjasama antar negara yang digagas oleh China dikenali dengan konsep One Belt, One Road (Obor).

Bagi Pemerintah China sendiri, konsep One Belt, One Road (Obor) merupakan sarana/alat untuk mencapai beberapa tujuan penting, diantaranya dalam perspektif kepentingan ekonomi, pihak China membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan baru di luar negeri sebagai dampak dari perlambatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri, terutama untuk perusahaan konstruksi dan industri yang mengalami kelebihan kapasitas di dalam negeri yang membutuhkan konsumen baru diluar negeri (ditandai dengan banyaknya Ghost City di dalam negeri China sendiri). Kerangka One Belt, One Road (Obor) juga merupakan sarana bagi Pemerintah China, untuk mempromosikan ekspansi internasional China yang mengandalkan teknologi kereta api berkecepatan tinggi, yang dipandang sebagai bagian dari upaya untuk meng-upgrade ekspor China dengan tersedianya konektivitas antar kawasan Asia maupun Afrika.

Dengan terciptanya pasar baru ekspansi perekonomian China yang tidak hanya tergantung terhadap industri manufaktur berbasis ekspor, yang kemudian diperkuat dengan hadirnya pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dalam kerangka One Belt, One Road (Obor) di luar negeri, maka dua lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh China baik yang diperankan oleh China Development Bank (CDB) maupun oleh Export-Import Bank of China (China Eximbank) merupakan pendukung utama untuk memajukan kepentingan nasional China.

Kedua lembaga keuangan internasional milik Pemerintah China tersebut telah banyak memberikan bantuan pembiayaan utang terhadap proyek-proyek di luar negeri (termasuk yang saat ini terjadi di Indonesia) dan bantuan pembiayaan utang tersebut disertai dengan prasyarat yang mengikat pinjaman untuk membeli dan menyewa dari China. The Silk Road Fund (SRF) telah didirikan oleh Pemerintah China untuk memperkuat pendanaan Obor, dan terus terus memperluas jangkauan investasinya di perusahaan-perusahaan milik Pemerintah di suatu negara (seperti BUMN), yang berfungsi sebagai magnet untuk menarik pemodal lain untuk mendanai proyek-proyek tertentu.

Sehingga sangat mustahil rasanya apabila alokasi pinjaman dari perbankan China (China Development Bank) yang telah dikunci oleh kepentingan bisnis negara kreditor dengan hadirnya mega proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, melalui penyediaan utang yang mencapai Rp 58 Triliun, lalu diharapkan dapat disubtitusikan (dialihfungsikan) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa yang banyak mengalami defisit infrastruktur, namun tidak menguntungkan dari perspektif kepentingan ekonomi, seperti yang dialami oleh Tanah Papua (untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi investasi asing, dibutuhkan integrasi infrastruktur dasar dan manufaktur industri seperti yang dimiliki oleh Jakarta – Bandung Raya). Yang tentunya pembangunan kereta cepat di Tanah Papua masih jauh dari prospek bisnis yang dapat dihasilkan, jika dibandingkan dengan potensi bisnis yang sangat menjanjikan apabila dibangun di kawasan pusat bisnis dan pusat ekonomi yang terdapat di kawasan Jakarta dan Bandung Raya.

Pendekatan full cost recovery yang diterapkan oleh Asian Development Bank (ADB) memiliki alasan yang cukup kuat, dalam artikel yang dirilis pada Tahun 2009 oleh ADB “Understanding Urban Water Tariff in the People’s Republic of China” terhadap evaluasi kinerja keuangan dan potensi pemulihan pembiayaan terhadap bantuan program pegolahan air limbah yang dilakukan oleh Pemerintah China di Tahun 1992 dengan total pinjaman mencapai 2,5 Miliar USD, disimpulkan untuk mencapai sasaran full cost recovery (pengembalian biaya secara penuh) oleh Pemerintah China terhadap ADB, maka penyesuaian tarif yang bernilai komersial dapat diterapkan oleh Pemerintah, untuk membantu pemulihan pembiayaan beserta bunga utang yang dipinjamkan oleh ADB.

Sejalan dengan itu, di Tahun Anggaran 2015 kemarin, Pihak PLN mengaku mengalami kerugian bisnis yang mencapai Rp 2,4 Triliun dari periode Mei sampai Desember 2015, dikarenakan belum mendapatkan persetujuan untuk menaikkan harga Tarif Dasar Listrik untuk subsidi listrik golongan 1.300 Volt Ampere (VA) dan 2200 Volt Ampere (VA). Menurut pihak PLN, kedua golongan tersebut seharusnya tidak lagi mendapatkan subsidi sejak Bulan Januari 2015 dan terus mendapatkan penundaan hingga memasuki Bulan Mei – Desember 2015, sebagai gantinya kedua golongan pelanggan listrik tersebut menggunakan skema tarif adjusment (skema penyesuaian tarif secara otomatis berdasarkan fluktuasi harga minyak dan volatilitas nilai kurs) seperti 10 golongan pelanggan lainnya yang tidak lagi menikmati tarif subsidi.

Perubahan strategi marketing PLN yang banyak mendistribusikan penggolongan pelanggan kedalam skema tarif adjustment, yang tentunya banyak menghapus penggolongan pelanggan yang dapat menerima tarif subsidi dari Pemerintah, merupakan strategi bisnis yang diarahkan untuk menjaga sustainabilitas keuangan Perusahaan BUMN tersebut yang dituntut untuk menerapkan prinsip pasar, karena disaat yang bersamaan di Tahun 2015 tersebut pihak PLN mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga pembiayaan internasional Asian Development Bank (ADB) senilai 600 Juta USD. Menurut sumber PLN sendiri, pembiayaan utang senilai 600 Juta USD tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan untuk meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Zona Ekonomi Sumatera.

Secara keseluruhan pinjaman utang yang dilakukan oleh Pemerintah pada hari ini ditujukan bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang bernilai ekonomi tinggi (infrastruktur dengan kriteria full cost recovery). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan agenda nawacita yang ingin menghadirkan pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran, terluar, perpencil, terisolir, terbelakang, dalam rangka memperkuat kerangka negara kesatuan yang tertuang dengan sangat lugas dalam 9 agenda Nawacita Jokowi-JK. Karakteristik daerah yang disebutkan dalam agenda nawacita tersebut, tampak tidak memiliki cukup syarat yang dibutuhkan “underqualified” untuk mengundang pendanaan dari pinjaman lembaga keuangan internasional, karena dibatasi dengan prasyarat komersial yang diatur dalam syarat kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial yang diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2015 dan prasyarat pemberian utang oleh Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional seperti ADB dan CDB.

Disisi lain, keterbatasan fiskal Pemerintah Pusat yang semakin tertekan dengan rendahnya realisasi penerimaan pendapatan negara, sebagai dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, menjadikan penyelenggaraan keuangan negara tidak dapat menjangkau sasaran proyek-proyek infrastruktur yang sebagian besar tidak bernilai komersial dan justru membutuhkan keberpihakan negara untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang masih miskin infrastruktur, seperti yang terjadi disebagian besar wilayah pedalaman Papua.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H