"Ending child marriage is not just responsibility of women and girls themselves. Everyone of us has a part to play." -Anonymous-

Entah bagaimana bisa, banyak orang dewasa terobsesi mengawinkan anak-anak mereka atas nama menghindari dosa. Hm, mungkin sebenarnya bukan menghindari dosa, melainkan melepaskan tanggung jawab sebagai orangtua. Sejatinya, setiap orangtua mencintai anak-anaknya saat si anak masih bertingkah lucu, menggemaskan dan membuat kangen. Namun, saat anak-anak tumbuh remaja dan memasuki masa pubertas, banyak orangtua yang gagal paham bagaimana caranya menjadi orangtua.

Pada fase ini banyak orangtua marah dan menyerah sebab tak lagi mampu mengkomunikasikan segala sesuatu antara dunia anak dan dunia orang dewasa. Sehingga, orangtua demikian suka mengambil jalan pintas dengan mengawinkan anak-anak remaja mereka. Yup, mereka lepas tanggung jawab!

MEMAHAMI ISU PERKAWINAN USIA ANAK (PUA)

Kukira, perkawinan usia anak sudah berlangsung sejak peradaban manusia dimulai. Zaman dahulu, anak-anak dinikahkan saat masih remaja, bahkan masih kecil. Tak jarang, orangtua juga mengikat bayi-bayi yang baru lahir dalam pertunangan. Memang tak asing jika kita mendengar bahwa zaman dahulu para perempuan menikah saat berusia belasan tahun, umumnya ketika sudah mendapat haid pertama.

Namun, tak jarang anak perempuan dinikahkan pada usia dibawah itu untuk memenuhi nafsu para pedofil. Anak-anak malang ini banyak yang dinikahkan dengan lelaki berumur puluhan tahun yang lebih cocok jadi ayah, paman atau kakeknya. Mengapa hal demikian bisa terjadi bahkan di banyak budaya?

Perkawinan usia anak terjadi sejak lama di seluruh dunia. Ini semacam praktek yang dilakukan dari warisan pemahaman peradaban manusia di masa lampau, yang menyelesaikan perkara seksual dan ekonomi keluarga dengan menikahkan anak-anak mereka. Ada yang menikahkan anak-anak atas tasir pada ajaran agama; pertukaran untuk barang bernilai ekonomis seperti sapi, kerbau atau tanah; untuk membayar utang keluarga kepada rentenir yang jahat; menjual anak untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang kekurangan; dan segudang alasan lainnya.

Di abad 21 ini, misalnya di Indonesia, praktek perkawinan anak masih banyak dilakukan dengan alasan menghindarkan anak-anak dari pacaran dan berzina. Astaga! Lha, orangtua pada ngapain aja kalau mendidik dan menjaga anak sendiri aja nggak becus? Padahal, perkawinan anak akan menjerat anak-anak yang belum memahami masalah kehidupan.

Bahkan sistem reproduksi dalam tubuhnya sendiri pada masalah sosial yang lebih pelik seperti angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan, menigkatkan angka kemiskinan, pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian karena masalah ekonomi. Jadi kacau balau, bukan?

Di seluruh dunia, angka perkawinan anak masih sangat tinggi. Data yang dikumpulkan UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari setiap 3 perempuan di dunia menikah sebelum berumur 18 tahun. Sehingga, saat ini sebanyak 700 juta perempuan sesungguhnya dinikahkan sebelum berusia 18 tahun. Jika praktek perkawinan anak ini tidak dihentikan, maka pada 2050 akan ada 1.2 miliar perempuan yang dinikahkan dibawah usia 18 tahun.

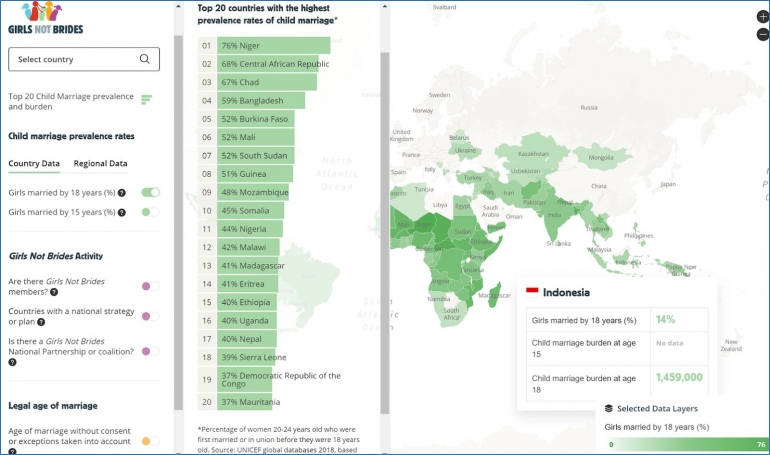

Pada 2016, ditemukan data bahwa ada 59 negara yang secara hukum mengizinkan anak perempuan menikah lebih muda dari anak lelaki, asal dengan persetujuan kedua orangtua. Parahnya, 18 negara diantara mengizinkan anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun tanpa persetujuan dari kedua orangtua atau wali. Nah, saat ini ada 20 negara dengan ancaman perkawinan anak paling tinggi, dengan Nigeria setinggi 76% hingga Mauritania setinggi 37%.

Sementara itu, angka tertinggi perkawinan anak dipegang India. Bayangkan, pada 2017 saja ada 15 juta anak di India dinikahkan sebelum berusia 18 tahun. Di Indonesia angka perkawinan anak sangat tinggi, dengan prevalensi mencapai 14%, alias 1 dari 9 anak Indonesia menjalani praktek perkawinan anak dibawah usia 18 tahun dengan persetujuan kedua orangtua atau wali.

Berdasarkan berbagai penelitian, maka terdapat 5 faktor penyebab tingginya praktek perkawinan anak di seluruh dunia, yaitu:

Pertama, Gender inequality (ketidaksetaraan peran gender): perkawinan anak ini paling banyak terjadi di negara miskin dan berkembang, meski banyak juga terjadi di negara maju. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan dalam memberikan hak-hak dasar manusia antara lelaki dan perempuan. Misal, ada sebuah keluarga saking miskinnya hanya mengizinkan anak lelaki saja yang sekolah kemudian bekerja, sementara anak perempuan justru dinikahkan dibawah usia 18 tahun dengan alasan bahwa peran perempuan ya menikah dan mengurus rumah, bukan sekolah apalagi bekerja.

Saat ini ada 59 negara di dunia yang bahkan mengizinkan anak-anak menikah dibawah usia 18 tahun dengan persetujuan keluarga, dan 18 negara diantaranya bahkan mengizinkan anak-anak menikah tanpa persetujuan keluarga.

Kedua, Poverty (kemiskinan): dalam masyarakat tertentu ada pandangan bahwa membesarkan anak perempuan itu lebih mahal daripada anak lelaki, sehingga demi membebaskan beban finansial keluarga, si anak perempuan dinikahkan. Hal ini diperkuat pandangan semakin muda usia mempelai perempuan, maka mas kawin yang akan diterima dari pihak lelaki akan semakin tinggi.

Selain itu, semakin cepat pula keluarga bisa mengurangi beban membesarkan anak. Tapi, ada juga keluarga yang menikahkan anak perempuannya di usia belia dengan tujuan agar kehidupan si anak terjamin di rumah suaminya, meski sebagian besar justru nggak demikian.

Ketiga, Education (pendidikan): nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab yang palig mendasar. Jadi, anak-anak yang menjalani praktek perkawinan anak sebagian besarnya harus putus sekolah dengan alasan bekerja dan mengurus keluarga. Bahkan, jika misal mereka bercerai, mereka tidak kembali ke sekolah karena harus bekerja.

Maka hubungan antara praktek perkawinan anak dan angka putus sekolah sangat tinggi. Hal ini juga berpengaruh kepada kaulitas sumber daya manusia suatu masyarakat, karena rendahnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan bagus dengan upah tinggi. Hasilnya, tentu saja mewariskan dan melanggengkan kemiskinan kronis.

Keempat, Social and Culture practice (Sosial-budaya): banyak orang masih memahami bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari budaya bahkan ajaran agama. Khususnya terhadap perempuan yang dianggap sudah layak menjadi istri dan ibu jika telah mengalami haid. Sehingga, banyak negara menggunakan alasan ini untuk melanjutkan praktek perkawinan anak meski melanggar hukum nasional dan konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989.

Kelima, Insecurity (krisis): para orangtua mempercayai bahwa menikahkan anak-anak mereka yang berusia dibawah 18 tahun dianggap menjadi jalan bagi jaminan finansial. Hal ini semakin parah dalam kondisi konflik dan perang, terutama di wilayah pengungsian. Dengan demikian negara-negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia dianggap sebagai negara rapuh, karena mereka mempertaruhkan masalah ekonomi negaranya pada kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Praktek perkawinan anak selain melanggar hak-hak anak yang dilindungi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, juga rentan menimbulkan berbagai kerugian pada anak. Dalam Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Perkawinan, terdapat 4 hal besar hasil kajian dan penelitian atas dampak perkawinan anak di Indonesia, yaitu:

Satu, Pelanggaran atas Hak Pendidikan: Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 28C ayat (1) di mana setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika anak-anak melakukan perkawinan, maka mereka akan putus sekolah, khususnya perempuan yang mengalami kehamilan. Hidup mereka akan semakin sulit karena rendahnya pendidikan akan berperangaruh pada pekerjaan yang berupah rendah, dan mereka pun terjerat kemiskinan dan bisa menjadi korban perdagangan orang (human trafficking)

Dua, Eksploitasi Anak: keluarga miskin cenderung memaksa anak untuk menikah saat usia sekolah dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal, hal ini justru menjerat si anak memasuki siklus baru kemiskinan keluarga dan lebih jauh terjerat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan masalah lain.

Tiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami anak-anak yang menjalani praktek perkawinan anak, khususnya perempuan. KDRT yang dimaksud mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual. Tingginya jumlah pekerja migran perempuan karena masalah ekonomi keluarga menunjukkan bahwa perkawinan anak membuat anak memasuki siklus ekonomi rentan.

Padahal, dengan menjadi pekerja migran mereka bisa menjadi korban perdagangan orang dengan modus memberi pekerjaan, termasuk dijual untuk industri seks.

Empat, Terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan: praktek perkawinan anak membawa konsekuensi kesehatan pada tubuh anak, khususnya perempuan. Kurangnya pemahaman soal sistem reproduksi dan seksualitas tak jarang membuat pasangan kawin anak terjerat masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan kesehatan mental sang perempuan, hingga kematian ibu dan bayi.

Karena praktek perkawinan anak ini sesungguhnya melanggar hak-hak anak yang dilindungi hukum nasional dan internasional, maka upaya pencegahan pun dilakukan dengan berlapis. Di level nasional misalnya kita telah menyaksikan sendiri bagaimana upaya banyak pihak akhirnya berhasil membuat DPR RI meevisi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019.

Revisi kebijakan ini tidak hanya menyoal batasan usia perkawinan lho, melainkan ada sejumlah hal lain, yaitu:

- Usia perkawinan: dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki. Maka pada UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 diubah menjadi batas usia perkawinan bagi perempuan dan lelaki adalah 19 tahun. Perubahan ini didasarkan atas pengaduan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

- Syarat sahnya perkawinan: hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan dengan beda agama, serta penganut kepercayaan.

- Anak anak diluar kawin: hal ini berkaitan dengan status anak yang lahir diluar pernikahan, bayi tabung hingga sewa rahim (surrogate mother).

- Status kepala keluarga: jika selama ini status kepala keluarga merupakan lelaki, maka berbagai pihak mengajukan keberatan, sebab di lapangan justru banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

- Poligami: UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dan diakui negara merupakan monogami, meski memperbolehkan praktek poligami. Hal ini menjadikan kebijakan ini bias, sebab di lapangan banyak lelaki yang menekan istrinya untuk menyetujui poligami yang dilakuannya melalui pengadilan.

Maka diperlukan kembali sosialisasi sebagai proses membangun kesadaran, misalnya bahwa salah satu syarat untuk menikah itu kesiapan organ reproduksi seperti untuk melakukan hubungan seksual, khususnya bagi perempuan yang mengalami hamil dan melahirkan. Terlebih, diperlukan upaya berlapis agar orangtua, anak dan pemimpin suatu masyarakat memahami dampah buruk perkawinan anak, sebab mereka merupakan pihak yang terdekat dengan kehidupan anak.

Sebenarnya, bukan perkawinan yang ditolak oleh pihak-pihak yang memperjuangakn revisi UU Perkawinan. Bukan pula hendak menolak kebaikan dan manfaat menikah atau menghalangi rezeki sebuah keluarga. Melainkan mengusahakan agar anak-anak Indonesia terlepas dari beban yang belum selayaknya ditanggung mereka. Terutama setelah disahkannya UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, yang diperbaharui dengan UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, yang sekaligus mengacu pada ratifikasi Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Nah, sejak saat itu dunia harus melindungi hak-hak anak, seperti hak bermain, mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jadi, kalau anak-anak berusia dibawah 18 tahun dinikahkan, artinya orangtua, lingkungan dan negara melanggar hukum internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Lagian, anak-anak yang masih senang bermain, belajar dan bahkan belum matang dalam konteks reproduksi kok dinikahkan. Sebab pernikahan itu bukan main-main, melainkan perkara serius.

BEDANYA NIKAH MUDA DAN PERKAWINAN USIA ANAK

Kita kan masyarakat yang hidup di zaman modern dan kita hidup dalam tatanan masyarakat yang dengan mati-matian diperjuangkan para pendahulu kita. Akses kita pada informasi juga jauh lebih terbuka dari peradaban manusia zi zaman sebelumnya. Sehingga, kita harus pandai membawa diri dengan berpikiran terbuka atas segala hal yang menyangkut kehidupan sosial, termasuk tentang perkawinan.

Negara-negara di seluruh dunia sudah membuat aturan masing-masing, yang diperjuangkan berpuluh-puluh tahun lamanya bahwa perkawinan usia anak harus ditolak demi perlindungan kepada anak dan hak mereka. Sehingga, jika masih ada yang beranggapan bahwa perkawinan usia anak sah-sah saja dilakukan asal semua pihak yang terlibat setuju, maka apa bedanya kita dengan masyarakat zaman dulu yang level pendidikannya rendah dan akses kepada informasi serta layanan hukum dan kesehatan masih sangat sulit?

Kasus perkawinan usia anak yang sangat tinggi di Indonesia, bukan hanya membuat para pemangku kebijakan melakukan revisi atas UU Perkawinan sehingga batas minimal usia perkawinan bisa dinaikkan menjadi 19 tahun bagi lelaki dan perempuan. Namun, di level kabupaten hingga desa, sudah banyak upaya dilakukan dengan membuat kebijakan pencegahan perkawinan anak baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbub) hingga Peraturan Desa (Perdes).

Banyak cerita bahwa para pemuda desa cemas melihat dampak buruk perkawinan usia anak di kampung-kampung akibat kemiskinan akut, sehingga mereka tidak mau kemiskinan menjadi berlipat ganda dengan membuat warga berusia anak memasuki pernikahan. Bahkan, sejumlah pemuda yang menjadi korban perkawinan usia anak atas ambisi orangtua di Sulawesi, justru menjadi aktivis yang memperjuangkan perda pencegahan perkawinan anak.

Jika memang kebelet ingin menikah muda, tunggulah sampai berusia 20 tahun. Nggak perlu sok hebat melanggar hukum negara tentang perlindungan anak dengan mengatasnamakan agama. Lagian, sejak kapan agama Islam menyarankan prakterk perkawinan usia anak? Jika landasannya perkawinan Aisyah dan Nabi Muhammad SAW, kita harus lihat konteksnya bahwa itu terjadi di abad ke 6 M alias 1400an tahun silam.

Di mana di hampir semua bangsa ya perkawinan usia anak lazim dilakukan, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat jelata. Kalau kita mau bawa-bawa agama, maka yang harus kita jadikan pegangan adalah pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah, karena dari pernikahan itulah keturunan Nabi Muhammad (Ahlul Bait) ada sampai akhir zaman.

Sumber-sumber sejarah menyebutkan, bahwa saat menikah Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Nah, kalau nabi yang jadi panutan menikah di usia 25 tahun, ngapain ummatnya ngebet nikah di usia belasan tahun? Kalau memang mau mengikuti sunnah Nabi, maka kaum lelaki dan perempuan sebaiknya menikah setidaknya di usia 25 tahun saat kondisi fisik, psikis, dan finanansial dalam keadaan prima.

Buat siapapun kamu, khususnya anak-anak muda baru hijrah, nggak usahlah menggampangkan pernikahan seakan isinya hanya hal-hal romantis. Pernikahan nggak sesederhana itu. Berkaitan dengan lelaki mungkin lebih gampang di mana tugas utamanya mencai nafkah. Namun bagi perempuan lain cerita. Perkawinan bagi perempuan adalah bicara tentang gizi, akses pada layanan kesehatan dan sanitasi, juga informasi terkait program-program pemerintah terkait kesehatan ibu dan bayi.

Perlu juga diingat bahwa bangsa kita punya program nasional dalam menurunkan prevalensi stunting, di mana prevalensi stunting di Indonesia tuh melamapui batas yang ditetapkan WHO. Indonesia juga punya program Indonesia Layak Anak di mana program ini dikembangkan hingga ke level desa dan kampung. Kedua program yang saling berkaitan satu sama lain ini akan sulit tercapai jika generai mudahnya kebelet nikah pada usia belasan tahun.

Buat para ukhti dan akhi baru hijrah, yang mungkin secara ekonomi boleh dibilang masuk ke kalangan kelas menengah ke atas, persoalan perkawinan usia anak ini harus mampu dilihat dalam kacamata yang lebih luas. Kalian mungkin bisa berbangga diri bahwa menikah usia anak seakan-akan bisa menguatkan komunitas Muslim. Tapi pernahkan kalian bertanya: jika kalian mengalami masalah kesehatan, gizi buruk, sanitasi, dll apakah kalian akan datang ke Masjid dan lembaga-lembaga agama? Tidak! Kalian akan datang ke lembaga-lembaga negara semacam puskesmas, rumah sakit, kantor desa hingga kantor gubernur.

Jika kalian dengan pede berkampanye melakukan perkawinan usia anak sebagai bagian dari dakwah Islam, lantas bagaimana kalian bertanggung jawab atas rendahnya kualitas sumber daya manusia yang akan memimpin bangsa ini puluhan tahun mendatang? Udahlah, nggak usah melakukan glorifikasi dan romantisasi perkawinan usia anak atas nama Islam, sebab kalian melakukannya atas nama ketertarikan fisik semata, bukan?

Kalau kalian mau berdakwan atas nama Islam, contohlah Nabi Muhammad yang menikah pada usia 25 tahun. Itulah ketetapan Allah yang harus kita teladani dari panutan umat Islam. Sebab, glorofikasi dan romantisasi perkawinan usia anak (dibawah 19 tahun) tidak akan pernah memajukan kualitas umat Islam, melainkan membuatnya mundur jauh, tertinggal dengan bangsa-bangsa lain yang semakin aware dengan hak anak-anak hingga mereka berusia 18 tahun.

Mungkin kalian akan bilang bahwa perkawinan usia anak akan menyelamatkan generasi muda dari perzinahan dan kehamilan diluar pernikahan. Jika demikian alasan kalian, silakan jawab pertanyaan ini: mengapa mereka yang telah menikah dan memiliki pasangan sah berzina dengan selingkuhannya atau bahkan menggunakan jasa PSK?

Mengapa mereka yang telah memiliki pasangan sah bahkan tertular penyakit HIV/AIDS karena jajan seks pada perempuan/lelaki yang bukan pasangan sah? mengapa pernikahan nggak membuat perzinahan manusia dewasa berhenti dan bisnis prostitusi masih eksis? mengapa orang-orang dewasa bahkan membeli perempuan-perempuan belasan tahun untuk menjadi budak seks sehingga bisnis perdagangan orang untuk industri seks masih berlangsung?

Jika pernikahan dapat menyelamatkan urusan seks seseorang, mengapa isu perselingkuhan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian bahkan pada pasangan yang menikah dibawah 5 tahun? Well, jangan pernah menjadikan perkawinan usia anak sebagai jawaban untuk seluruh masalah sosial, sebab masalah sosial justru banyak timbul dari keluarga-keluarga dengan pernikahan berantakan.

Kenyataan ini boleh jadi bahan refleksi kita bersama: saat anak-anak remaja di berbagai belahan dunia memimpin berbagai gerakan sosial baik di isu pendidikan, lingkungan, teknologi, komunikasi hingga dunia hiburan sekalipun; lha ini remaja Muslim menjadikan perkawinan usia anak sebagai salah satu cara memajukan komunitas Muslim?

Mengapa bisa sih remaja dari kalangan Muslim hobi banget berpikir bahwa segala permasalahan sosial bisa diselesaikan secara ajaib dengan menjalani perkawinan usia anak trus punya anak pada usia anak?

NB: Tulisan ini pertama kali diterbitkan di blog pribadi di www.wijatnikaika.id

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H