Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya berpotensi menjadi negara eksportir pada berbagai komditas pertanian utama baik dalam subsektor hortikultura, pakan, hingga rempah-rempah. Namun kondisi tersebut masih belum terwujud dimana berdasarkan data BPS (2019) Indonesia pada tahun 2019 melakukan impor kedelai sebesar 2670 ton, padahal kedelai merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia. Berdasar fenomena tersebut dapat diduga bahwa terjadi masalah krusial dalam pertanian masyarakat Indonesia, yang memungkinkan mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat.

Pendahuluan: Lintas Sejarah Masalah Pertanian di Indonesia

Meninjau lintas sejarah pertanian Indonesia setelah berakhirnya Orde Lama, Petani dan konsumen mengalami perubahan pola budidaya dan konsumsi. Suseno dan Suyatna (2007) menjelaskan terjadi perubahan pola pertanian masyarakat Indonesia ketika diberlakukan program revolusi hijau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Revolusi hijau pada masa itu berhasil mewujudkan swasembada beras dan membuat harga pangan terkesan murah, terutama pada komunitas perkotaan. Tentu, untuk mencapai swasemabda beras tersebut petani mendapatkan dukungan berupa tunjangan sarana produksi (Saprodi) seperti pupuk, benih, pestisida, dan teknologi input produksi lainnya.

Keberhasilan revolusi hijau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam mewujudkan swasembada beras ternyata membawa dampak buruk terhadap kondisi pertanian jangka panjang di Indonesia. Kebijakan tersebut mengharuskan petani menanam varietas padi unggul hibrida yang menyebabkan mayoritas petani meninggalkan varietas padi lokal untuk dibudidayakan. Akibatnya terjadi penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia, bahkan terjadi kelangkaan terhadap 1500 varietas padi lokal dalam 15 tahun terakhir ketika mamasuki masa Reformasi. Selain itu, petani juga meninggalkan kearifan lokal dalam budidaya pertanian yang ditinjau dari segi ekonomi membutuhkan sarana produksi lebih murah daripada paket-paket teknologi produk industri pertanian yang saat ini menjadi 'pedoman budidaya ' petani di Indonesia.

Dampak revolusi hijau diperparah oleh degradasi ekologi di Indonesia, tidak hanya varietas lokal yang mengalami kelangkaan berbagai organisme yang ada pada ekositem pertanian mengalami kerusakan sehingga sering terjadi kasus peledakan hama yang menyebabkan kerugian masal akibat penggunaan varietas yang homogen. Tak hanya itu, dampak revolusi hijau juga dirasakan oleh lingkungan yang turut mengalami degradasi. Mengingat mayoritas petani di Indonesia melakukan kegiatan pertanian secara outdoor sehingga tidak hanya serangan OPT yang mengahantui petani, tetapi juga iklim yang tidak mendukung turut meresahkan petani di Indonesia setelah masa pemerintahan Orde Baru.

Untuk dapat kembali ke pola pertanian yang lama, yaitu dengan mengusahakan komoditas unggulan di wilayah masing-masing tentu tidak mudah bagi petani. Selain adanya perubahan pola pertanian, revolusi hijau yang mampu mewujudkan swasembada besar juga mengubah pola konsumsi masyarakat yang beralih dari makanan lokal ke produk beras (nasi), terutama pada daerah perkotaan.

Tidak sampai di situ, ada dampak negatif lainnya akibat revolusi hijau pada masa pemerintahan Peesiden Soeharto yang krusial mendapatkan perhatian, yaitu perubahan kultural dan struktural pada sebagian besar masyarakat desa yang didominasi oleh petani. Masyarakat desa yang umumnya berprofesi sebagai petani beralih paradigma dari hidup dengan cara komunal menjadi ekonomi rasional.

Akibatnya, Kearifan lokal seperti penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam kegiatan budidaya berubah, yang sebelumnya dilakukan dengan melibatkan keluarga berganti menjadi buruh harian. Hasilnya biaya produksi akan meningkat, namun tidak disertai dengan daya jual tinggi. Kondisi tersebut tentunya akan membuat petani yang memiliki modal produksi sedikit merasa tertekan.

Masalah tersebut diperburuk dengan bertambahnya alih fungsi lahan pertanian subur untuk kegiatan industri non-pertanian serta perubahan iklim yang mengubah tatanan ekosistem pertanian. Patra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Revolusi Hijau pada Masa Orde Baru di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1971-1976", menjelaskan bahwa revolusi hijau pada masa itu mampu memodernisasi teknologi budidaya pertanian, namun terjadi kegagalan akibat lahan yang tidak sesuai untuk ditanami karena kekurangan air.

Suseno dan Suyatna (2007) juga menjelaskan bahwa pasca Orba pun, hiruk piruk kegiatan pertanian dengan tujuan mensejahterakan petani masih terus berlanjut. Beberapa waktu pada awal Reformasi, Petani Indonesia dibingungkan dengan sistem distribusi tanah yang memperbesar angka alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan industri non-pertanian.

Adanya Pepres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, terkesan lebih berpihak kepada Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan lahan pertanian skala kecil. Kondisi mungkin sudah cukup menjelaskan adanya transformasi paradigma masyarakat terhadap pertanian, dimana pertanian kurang diminati oleh masyarakat usia produktif dan mereka lebih condong kepada perkerjaan proyek pembangunan.

Lintas sejarah pertanian pada masa-masa sebelumnya tentu dapat dijadikan pembelajaran ke depannya. Mengingat pertani merupakan pelaku vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, sehingga kesejahteraannya harus terjamin agar dapat terus berproduksi. Berbagai tantangan seperti perubahan kultural dan struktural, prefrensi pasar, iklim, hingga alih fungsi lahan, merupakan hal-hal yang harus dihadapi petani di masa mendatang. Selain itu, pertanian rakyat yang memiliki ciri lahan produksi berukuran kecil tidak kalah penting diperhatikan karena sistem pertanian rakyat masih mendominasi model pertanian di Indonesia. Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana integrasi cooperative farming pada model pertanian rakyat dapat mewujudkan kesejahteraan petani.

Paradigma Baru Pembangunan Pertanian

Sebelum membahas bagaimana integrasi cooperative farming sebagai model pendekatan untuk mensejahterakan petani di Indonesia yang didominasi oleh pertanian rakyat, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana paradigma pembangunan pertanian belakangan ini. Menurut Rivai dan Anugraha (2011) bahwa semenjak masyarakat internasional mempelopori pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan pada tahun 1970-an, mereka berhasil menciptakan kebijakan pertanian berkelanjutan atau "sustainable development" yang disosialisasikan dalam Word Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1992.

Definisi awal mengenai pembangunan berkelanjutan merupakan upaya memenuhi kebutuhan saat ini dengan berbasis pada pola keberlanjutan, yaitu tanpa menurunkan atau merusak kemampuan produksi di masa mendatang. Mitra konservasionis (deep ecologists), mendefinisikan pembangunan berkelanjutan untuk tetap memperhatikan aktivitas pembangunan ekonomi.

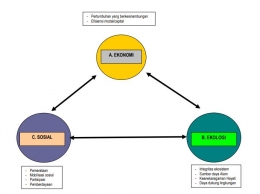

Definisi-definisi pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pakar maupun organisasi keilmuan dalam Rivai dan Anugraha (2011) menghasilkan Kerangka Segitiga mengenai konsep dasar Pembangunan Berkelanjutan (Gambar 1). Kerangka Segitiga mengenai konsep dasar Pembangunan Berkelanjutan tersebut meliputi aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Pembangunan Berkelanjutan secara ekonomi berarti dalam aktivitasnya harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Pembangunan Berkelanjutan secara ekologi berarti dalam aktivitasnya harus memperhatikan konservasi lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, sehingga tidak terjadi kerusakan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pembangunan Berkelanjutan secara sosial berarti dalam aktivitasnya harus mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan untuk melakukan pembangunan dalam skala nasional. Berdasarkan data Indikator Pertanian 2018, kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto tahun 2018 mencapai angka 12,81%. Pertanian sebagai salah satu kegiatan yang banyak diusahakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyinggung unsur-unsur Kerangka Segitiga Pembangunan Berkelanjutan, maka konsep pembangunan di bidang pertanian di Indonesia harus berbasis pada konsep Pembangunan Berkelanjutan. Pola pertanian yang berbasis pada Pembangunan Berkelanjutan ini disebut dengan konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

Pembangunan Pertanian berbasis berkelanjutan juga dijelaskan dalam oleh Rivai dan Anugraha (2011) bahwa untuk menindak lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Suistainable Development-WSSD), Indonesia melakukan Konfrensi Pembangunan Berkelanjutan atau Summit on Suistainable Development (ISSD) dalam skala nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 21 Januari 2004. Hasil ISSD menghasilkan komitmen secara nasional untuk mengimplementasikan konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

Hasil Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan tersebut menghasilkan enam (6) poin penting berikut: 1) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian; 2) menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat dengan penataan sistem pengusaan dan pemilikan; 3) meningkatkan produktivitas lahan dan media lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan dengan tetap berpihak pada petani; 4) membangun dan merehabilitasi prasarana dasar perdesaan mengembangkan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan teknologi pertanian serta menjamin akses pada informasi pasar dan permodalan; 5) mengembangkan ilmu pengatahuan dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan minimal 5 persen per tahun; dan 6) melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan pertanian berkelanjutan untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh unsur-unsur pertanian, namun juga dipengaruhi oleh faktor penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana kegiatan pertanian serta kelembagaan yang melibatkan kegiatan pertanian, baik dalam kegiatan budidaya hingga upaya pengelolaan hasil produksi. Pertanian Berkelanjutan dalam implementaasinya bisa dikatakan berhasil apabila dilakukan korelasi pada usaha-usaha pertanian dari hulu hingga hilir, yaitu dengan mengupayakan sinergi antara penyediaan sarana dan prasaranan sebelum budidaya, kegiatan budidaya, pemasaran, dan kelembagaan pertanian.

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dengan mengupayakan sinergi antara penyediaan sarana dan prasaranan sebelum budidaya, kegiatan budidaya, pemasaran, dan kelembagaan pertanian bisa dilakukan dengan membuat sistem hingga menjadi suatu satuan kegiatan pertanian. Usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan kegiatan mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas (usahatani, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented) disebut agribisnis dalam arti luas (Arifin dan Biba, 2016).

Agribisnis bisa menjadi acuan untuk mengimplementasian paradigma Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Arifin dan Biba (2016) juga menjelaskan aplikasi agribisnis berjalan dalam sebuah sistem, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan dan saling berinteraksi. Agribisnis sebagai sistem meliputi komponen input, proses, dan output dari usaha pertanian. Pola pertanian agribisnis merupakan upaya yang sesuai untuk mencapai tujuan dari Pembangunan Pertanian Berkelanjutan baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial.

Mengingat bahwa model pertanian rakyat sering terjadi keterbatasan modal usaha, baik dalam produksi maupun perlakuan pasca panen, oleh karena itu supaya produk benar-benar bisa dinikmati oleh konsumen, petani membutuhkan pihak lain yang mampu memberikan layanan modal (bermitra). Sebagian besar petani kecil di Indonesia dalam usahatani menerapkan sistem pertanian subsisten, yaitu memanfaatkan hasil budidaya untuk konsumsi dirinya dan keluarga, apabila sisa akan dijual kepada pengepul, yaitu pihak yang mampu menampung hasil panen petani dan bertujuan menjualnya kembali kepada konsumen akhir.

Mengingat kegiatan budidaya pada komoditi padi dilakukan paling cepat selama 90 hari, petani akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup apabila petani tidak mencari pekerjaan sampingan, selain itu keuntungan dari penjualan beras kurang menguntungkan petani karena sistem distribusi atau pemasaran produk pertanian yang rumit dan memakan biaya distribusi yang besar menyebabkan kerusakan penentuan harga pasar antara petani sebagai produsen dan konsumen.

Selain itu petani juga tidak bertatapan langsung dengan konsumen akhir, sehingga petani tidak sepenuhnya berperan dalam penentuan harga. Jumiati (2013) dalam penelitiannya memaparkan bahwa semakin panjang pola distribusi produk pertanian semakin kecil pula keutungan yang diterima pertani. Selain itu, sering kali tidak ada tranparasi kondisi pasar antara distributor dengan petani, sehingga petani bisa dengan mudah menjual produknya dengan harga murah kepada distributor. Akibatnya, harga beli komoditi pada tingkatan konsumen akhir jauh lebih tinggi daripada harga jual di tingkat petani. Untuk mendapatkan profit maximization atau keuntungan maksimal petani harus hadir pada setiap subsistem agribisnis, mulai dari manajemen produksi hingga manajemen pemasaran untuk konsumen.

Berdasarkan konsep efisiensi produksi usahatani, petani kecil seringkali berpedoman pada bagaimana memperoleh keuntungan pada sumber daya yang terbatas. Konsep tersebut hampir sama dengan konsep profit maximization dan cost minimization yang sering digunakan oleh petani skala besar, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan hasil yang minimal.

Perbedaan penerapan konsep efisiensi produksi usahatani antara petani kecil dan petani besar adalah cakupan sumber daya yang dimiliki. Petani skala besar pada dasarnya mampu mencukupi setiap kebutuhan modal yang diperlukan untuk mencapai hasil produksi maksimum, berbeda dengan petani kecil yang memiliki keterbatasan modal produksi untuk mencapai produksi maksimum yang menyebabkan petani kecil kurang sejahtera. Efisiensi produksi untuk mewujudkan konsep profit maximization dan cost minimization terutama pada petani kecil dapat dilakukan dengan pendekatan cooperative farming, yaitu kegiatan usahatani berbasis organisasi terintegrasi.

Konsep Cooperative Farming

Nuryanti (2005) menjelaskan bahwa cooperative farming merupakan model pemberdayaan petani yang dilakukan melalui kelompok meliputi upaya: 1) rekayasa sosial, bertujuan untuk penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan SDM; 2) rekayasa ekonomi, bertujuan untuk mengambangkan akses permodalan untuk pengadaan saprodi dan akses pasar; 3) rekayasa teknologi, bertujuan untuk mengembangkan penggunaan teknologi budidaya yang sesuai dengan faktor sosial dan lingkungan budidaya; dan 4) rekayasa nilai tambah, bertujuan mengambangkan usaha off farm yang terkoordinasi secara vertikal dan horisontal antara petani dan stakeholder pendukung.

Dalam implementasinya penerapan model cooperative farming berarti para petani tergabung dalam suatu organisasi yang dalam kegiatan usahatani menerapkan model semi korporasi pada kegiatan budidaya dan tanpa melakukan konsolidasi lahan pertanian, sehingga petani secara penuh menguasai lahan dan memungkinkan petani buruh mengerjakan lahan orang lain.

Pada dasarnya model pertanian cooperative farming menekankan kepada kegiatan korporasi dalam penyediaan modal produksi dan akses pasar produk pertanian yang terintegrasi melalui suatu manajemen kelompok yang anggotanya merupakan petani (kelompok tani) selaku pelaku usahatani. Kondisi tersebut memungkinkan petani kecil mendapatkan akses modal dengan mudah serta pemberdayaan terhadap kegiatan usahatani yang berpedoman terhadap konsep profit maximization dan cost minimization.

Lebih lengkap Nuryanti (2005) menjelaskan mekanisme kerja cooperative farming pada usahatani padi, meliputi: 1) Lembaga keuangan yang merupakan pihak swasta melakukan investasi modal Sarana Produksi (Saprodi) kepada petani seperti pupuk, benih, hingga teknologi pasca panen (mesin penggiling); 2) Petani memanfaatkan modal sarana produksi budidaya seperti benih dan pupuk untuk melakukan kegiatan usahatani; 3) ketika masa panen tiba, petani yang tergabung dalam kelompok tani melakukan pengolahan pasca panen terpadu dengan sarana produksi yang difasilitasi oleh mitra; 4) petani mendapatkan akses pasar langsung dari mitra dan secara periodik usahatani diawasi dan dievaluasi oleh perbankan; 5) di sini, pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator kemitraan dan katalisator antara kelompok tani dengan pihak swasta.

Pada implementasinya juga petani akan mendapatkan bimbingan terpadu dalam kegiatan budidaya untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan sesuai standar pasar. Sumber modal sarana produksi tidak selalu berasal dari pihak swasta, namun juga dapat berasal dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga hibah dari pihak lain, yang selanjutnya dikelola oleh kelompok tani sebagai "motor" dalam pengadaan dan manajemen sarana produksi serta akses pasar agar untuk anggotanya. Kemitraan antara kelompok tani dan pihak swasta yang hendak berinvestasi juga tidak ditetapkan secara sepihak. Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan oleh mitra yang melakukan investasi juga akan dilakukan secara vertikal down-to-top, yaitu pemberdayaan berdasrkan kondisi lapangan yang ada pada lahan petani serta aspek sosial budaya dan ekologi.

Model pertanian cooperative farming tidak semata-mata untuk memudahkan pengadaan akses modal sarana produksi dan pasar saja, petani yang tergabung dalam kelompok tani berdasarkan pendekatan cooperative farming harus dapat menerapkan pola pertanian komun. Pihak swasta yang berinvestasi mengharapkan setiap anggota petani dalam kelompok tani menghasikan produk yang berkualitas dan seragam, sehingga dalam implementasi budidayanya secara tidak langsung akan menerapkan azas gotong royong antar anggota petani. Selain mengurangi sumber daya produksi, adanya model pertanian kelompok dengan pendekatan cooperative farming memungkinkan mengurangi kebutuhan modal untuk tenaga kerja saat budidaya. Demikian, model pertanian cooperative farming dapat menurunkan modal produksi yang bersumber dari petani dan menjamin keuntungan antara petani dan mitra.

Selain sebagai pengelola sumber modal sarana produksi pertanian, kelompok tani dengan pendekatan cooperative farming juga berpotensi berfungsi sebagai sarana logistik produk pertanian. Kadry, dkk (2013) memaparkan bahwa penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam kelompok tani dengan model cooperative farming memiliki manfaat berupa: 1) tunda jual, yang bertujuan menyimpan kelebihan hasil panen raya; 2) produk dapat dijual ketika suply terjun dan demand naik yang apabila dikelola dengan baik dapat menjaga stabilitas harga pangan; 3) meminimalisir penimbunan barang oleh pengepul yang sangat merugikan petani.

Contoh Implementasi Cooperative Farming pada Koperasi Unit Desa (KUD)

Banyak contoh kongkrit petani yang menerapkan model cooperative farming dan berhasil dalam memperbaiki taraf ekonomi anggotanya. Model cooperative farming tidak hanya terpaku pada organisasi kelompok tani, tapi juga pada model organisasi koperasi maupun UMKM yang dikelola sepenuhnya oleh petani. Salah satu model cooperative farming dalam bentuk koperasi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang secara riil berdiri karena kehendak masyarakat.

Salah satu KUD yang menerapkan cooperative farming dalam kinerjanya adalah KUD Cepogo Boyolali. Awal berdirinya KUD Cepogo Boyolali merupakan penyatuan koperasi-koperasi yang masih aktif di Kecamatan Cepogo untuk menghindari kompetisi antar-koperasi. KUD Cepogo Boyolali pada mulanya hanya beranggotakan 26 orang dan mendapatkan Badan Hukum No. 8472/BH/VI/1973 pada 28 November 1973. Berdasarkan laporan Rahayu (2013) saat ini KUD Cepogo memiliki peran penting dalam pengolahan pascapanen dan pemasaran susu sapi dari peternak terdaftar secara kolektif.

Aini, dkk (2016) melaporkan bahwa KUD Cepogo juga memiliki peran dalam memberikan berbagai layanan pendukung sarana produksi, mulai dari peminjaman kredit modal, bimbingan dan kemampuan teknis pada produksi dan manajemen, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan dan tidak dimiliki oleh peternak, serta akses pemasaran susu sapi perah miliki peternak. Premisti, dkk (2016) melaporkan bahwa adanya KUD Cepogo mampu mempersingkat saluran pemasaran menjadi Peternak -> KUD Cepogo -> IPS (Konsumen) sehingga marjin pemasaran tidak terlalu tinggi yaitu sebesar Rp 600 dan keuntungan yang didapat oleh petani lebih besar jika dibandingkan tanpa ada KUD Cepogo.

Penutup

Kesimpulan dari pembahasan di atas meliputi:

- Perubahan kultural dan struktural petani, perubahan prefrensi konsumen dan standar pasar, kerusakan iklim, hingga alih fungsi lahan merupakan tantangan petani selama beberapa tahun ke belakang. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan sebagai paradigma baru dalam pengembangan pertanian merupakan harapan petani dalam meningkatkan kesejahteraannya, dimana dalam pelaksanaannya pembangunan pertanian harus meninjau aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga petani dapat terus berproduksi dengan mudah dan berkelanjutan.

- Agribisnis bisa menjadi acuan untuk mengimplementasian paradigma Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan dan saling berinteraksi sebagai sistem yang meliputi komponen input, proses, dan output dari usaha pertanian. Artinya, petani tidak harus terpusat pada kegiatan budidaya untuk memproduksi secara maksimal, namun juga memperhatikan efisiensi sarana produksi dan pengolahan pasca panen sehingga mendapatkan hasil yang maksimum dengan modal minimum. Mengingat pertanian di Indonesia didominasi oleh pertanian rakyat (usahatani) sehingga pelaksanaan agribisnis seringkali tidak dapat dilaksanakan oleh petani secara penuh sehingga petani memerlukan mitra untuk menunjang modal sarana produksi. Namun kemitraan yang terjalin antara petani dengan pihak lain seringkali merugikan petani, sehingga diperlukan pendekatan cooperative farming, yaitu kegiatan usahatani berbasis organisasi terintegrasi yang dikelola oleh petani secara langsung.

- Cooperative farming merupakan model pemberdayaan petani yang dilakukan melalui kelompok meliputi upaya rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah yang berusaha membantu petani dalam mengakses modal sarana produksi, pengolahan pasca panen, layanan pengembangan dan informasi, serta akses pasar, tanpa konsolidasi lahan sehingga tidak merugikan petani yang tidak memiliki lahan.

- KUD Cepogo sebagai salah satu contoh lembaga pertanian berbasis cooperative farming memiliki peran dalam: 1) memberikan berbagai layanan pendukung sarana produksi, mulai dari peminjaman kredit modal, bimbingan serta kemampuan teknis pada produksi dan manajemen; 2) perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan dan tidak dimiliki oleh peternak; 3) akses pemasaran susu sapi perah miliki peternak yang dikumpulkan secara kolektif; 4) pengolahan pascapanen, termasuk logistik. KUD Cepogo juga berperan dalam memperpendek marjin pemasaran dengan total sebesar Rp 600 dari peternak ke IPS (konsumen akhir).

Pesan Penulis

- Untuk terus mensejahterakan petani rakyat dengan konsep profit oriented dapat dilakukan dengan model cooperative farming. Indonesia yang memiliki beragam kearifan lokal memiliki potensi komoditas tersendiri untuk dikembangkan sehingga menghasilkan nilai ekonomi tambah.

- Bagi mahasiswa pertanian, pendekatan cooperative farming mungkin dapat dilakukan untuk membentuk badan usaha desa berwawasan agribisnis dengan mengangkat komoditas unggulan.

- Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi perbaikan artikel ini.

Refrensi

- Aini, A. N., Syaukat, Y, dan Riftin, A. 2016. Peran Koperasi terhadap Penurunan Biaya Transaksi Usaha Ternak Sapi Perah di Kabupaten Boyolali. J. Argo Ekonomi, 35(2): 123-133.

- Arifin, & Biba, M. A. (2016). Pengantar Agribisnis. Bandung: Mujahid Press.

- Badan Pusat Statistik. 2019. Impor Kedelai Menurut Negara Asal Utama tahun 2020-2019. [serial online]. https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2015/impor-kedelai-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html. [diakses 17 Juni 2020].

- Jumiati E.,Darwanto, , D. H., Hartono S., dan Masyhuri. 2013. Analisis Saluran Pemasaran Dan Marjin Pemasaran Kelapa Dalam di Daerah Perbatasan Kalimantan Timur. AGRIFOR, 12 (1): 1-10.

- Kadry, R., Pratiwi, E., Syaifudin, A. 2013. Akselerasi Operasional Warehouse Receipt Integrated System (WRIS) Islamic Microfinance, Upaya Meningkatkan Permodalan Dan Pendapatan Pertanian Di Indonesia (Pendekatan Cooperative Farming). EKBISI, 8(1): 75 -- 82.

- Nuryanti, S. 2005. Pemberdayaan Petani Dengan Model Cooperative Farming. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(2): 152-158.

- Patra, N. E. 2017. Dampak Revolusi Hijau pada Masa Orde Baru di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1971-1976. Skripsi. Diterbitkan. Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.

- Premesti, P. U. L., Setiadi, A., dan Sumekar, W. 2016. Pemasaran Susu di Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. MEDIAGRO, 12(1): 27-34.

- Rahayu, E. T. 2013. Analisis Pendapatan Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Sains Peternakan, 11(2): 99-105.

- Rivai, R. S., & Anugraha, I. S. (2011). Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 29, 13-25.

- Suseno D. dan Suyatna H. 2007. Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(3): 267-294.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H