Saat itu tahun 2011, ketika aku menjadi mahasiswa baru disebuah perguruan tinggi negeri di kota Bogor. Sebuah flyer bergambar seorang pria sedang melakukan pendakian gunung Rinjani di Lombok membuatku memutuskan untuk mendaftar organisasi Mahasiswa Pecinta Alam. Bagiku yang notabene anak rumahan, mendaftar di organisasi yang berhubungan dengan alam liar tampaknya agak meragukan. Tapi saat itu yang ada di dalam pikiranku bagaimana aku mendapatkan hal yang baru yang tidak pernah aku dapat sebelumnya.

Formulir sudah diberikan ke sekertariat pendaftaran. Aku ingat dalam formulir tersebut ada sebuah pernyataan dimana jika terjadi apa-apa maka hal itu menjadi tanggung jawabku sendiri. Lalu, aku mencoba untuk menelpon Ibuku dengan tujuan untuk meminta izin yang sebenarnya saat itu diizinkan atau tidak aku sudah daftar. Seperti perkiraanku, Ibuku langsung menolaknya, organisasi Mahasiswa Pecinta Alam identik dengan pendakian gunung dan hal-hal ekstrim lainnya. Semakin keras penolakan Ibu terhadap keputusanku, semakin kuat pula tekadku untuk tetap mendaftar.

Karena sudah mendaftar artinya aku harus memiliki peralatan-peralatan dalam setiap pendakian. Saat itu, aku tidak memiliki banyak uang untuk membeli tas ransel sehingga sering kali aku meminjam ketika akan melakukan pelatihan dasar. Begitu pun juga sepatu gunung yang tentunya berbeda dengan sepatu biasa. Aku pun meminjamnya kepada salah satu temanku.

Setiap sabtu dan minggu diadakan pelatihan dasar untuk mahasiswa yang mendaftar. Jika tidak di kawasan kampus, maka pelatihan dilakukan di sekitar kaki gunung Salak. Saat itu, aku tidak terlalu bermasalah dengan izin, karena aku bisa mengatakan bahwa aku ada acara pada sabtu minggu dan handphoneku pun masih bisa dihubungi. Namun, diakhir pelatihan selama 3 bulan tersebut aku harus mengikuti pendidikan dasar selama 14 hari di gunung. Aku kebingungan untuk mencari alasan agar mendapat izin. Hingga ide pun muncul bahwa aku tidak mengatakan lokasi pendakiannya di Gunung tetapi di Taman Nasional.

Pendidikan di gunung Salak pun dimulai, semua handphone dititipkan kepada para senior. Aku pun memberikan nomor telepon salah satu seniorku kepada Ibu. Selama 9 hari aku berada di dalam gunung dengan banyaknya materi yang diberikan, aku merasakan hal berbeda. Rasanya inilah hal baru yang sebenarnya aku idam-idamkan sejak dulu. Sebuah petualangan, kawan baru, lokasi penjelajahan baru dan juga sebuah keluarga baru. Tepat dihari ke 10, aku selesai pendidikan dan turun ke basecamp gunung Salak. Lalu, aku memutuskan untuk langsung menelpon Ibu.

"Mah, mah, " kataku.

Belum selesai aku bicara, Ibuku sudah terlebih dahulu menodongku dengan sebuah pertanyaan.

"Abis naik gunung yah?" tanya Ibu.

Aku hanya tertawa dan tidak tahu harus berkata apa karena sudah tertangkap basah. Padahal sebenarnya, waktu itu aku yang terlebih dahulu akan berkata jujur. Namanya juga Ibu, aku sama sekali tidak dimarahi.

"Kamu sehat-sehat kan?" tanya Ibu.

Semakin kesini aku sadar bahwa kekhawatiran seorang Ibu adalah bentuk kasih sayangnya. Sehingga setiap kali aku akan melakukan pendakian, maka aku akan meminta izin meskipun beliau sama sekali tidak menjawab iya atau tidak. Sebuah kalimat yang membuatku semakin sadar adalah ketika Ibu berkata,

"Kamu tuh engga tahu yah, kamu naik gunung, nih Ibu engga bisa tidur semalaman gara-gara mikirin kamu," kata Ibu.

Aku hanya mendengarkan beliau berkata tanpa melihat wajahnya. Ibuku bukanlah Ibu yang romantis. Kami jarang sekali berpelukan apalagi saling bertukar kalimat kasih sayang. Ketika hari Ibu pun aku jarang sekali mengucapkan 'Selamat Hari Ibu' karena bagi beliau bukan itulah esensi perayaan hari Ibu.

Suatu hari, aku dikagetkan dengan sebuah ajakan dari Ibu dan Bapak untuk pergi ke Bandung. Aku terheran-heran ada apa mereka berdua mengajakku pergi ke Bandung. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, Bapak memarkir mobil di halaman toko Eiger di jalan Sumatera, Bandung.

"Ada apa Bu kesini?" tanyaku.

"Kamu kan mau beli ransel," kata Ibuku.

"Hah?" kataku heran.

Seingatku, aku tidak pernah punya niat untuk membeli tas ransel karena memang harganya mahal. Saat itu, kisaran harga tas ransel untuk kapasitas 35 liter saja merk eiger harganya 700 ribu. Untuk ukuran mahasiswa sepertiku tentunya hal ini sangat berat.

"Pilih sana buat kamu naik gunung," kata Ibu.

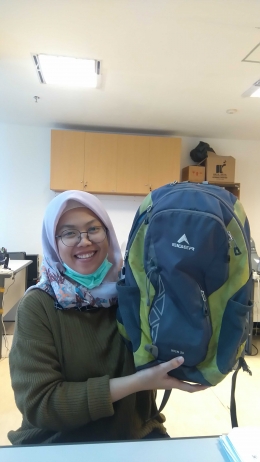

Aku melongo tanda tidak percaya Ibu yang awalnya sangat menolakku melakukan pendakian Gunung dengan tersenyum menyuruhku untuk memilih tas ransel yang bisa aku pakai untuk naik gunung. Aku memilih tas eiger wanderlust 35 liter dan seri nick 20 liter.

Sementara itu, tas nick dengan kapasitas 20 liter aku gunakan untuk kuliah dan sampai sekarang masih aku gunakan untuk bekerja meskipun kanan kirinya sudah sobek. Ibu beberapa kali menyuruhku untuk membeli tas khusus untuk bekerja namun aku terus menolaknya, karena tas nick ini sangatlah berharga bagiku.

"Ya mau gimana lagi kalau kamu emang suka, Ibu cuma bisa doain aja biar selamat," kata Ibu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H