Penyair Taufiq Ismail dengan setia dan pantang menyerah selalu menggugah kesadaran kita tentang pentingnya kemampuan mengarang. Keterampilan mengarang ini dalam pandangan beliau telah sangat diabaikan selama ini. Sampai-sampai disebutnya bahwa bangsa kita telah buta membaca dan lumpuh menulis.

Berbagai upaya telah banyak diwujudkan penyair ini untuk membudayakan anak-anak bangsa agar kembali terampil mengarang, seperti kiprahnya dalam program SBSB (Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya) yang menghadirkan para sastrawan di berbagai sekolah menengah di hampir seluruh kota besar Indonesia. Penulis kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia ini menaruh harapan besar agar anak didik kita memiliki kemampuan mengarang yang baik.

Harus kita akui sejak negeri ini merdeka hingga detik ini, pelajaran mengarang yang kait-mengait dengan pelajaran membaca belum menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan. Secara umum ini ditandai dengan tidak optimalnya kualitas karangan siswa, amat sedikit kesempatan siswa untuk menulis karangan, dan lemahnya minat siswa terhadap pelajaran mengarang.

Tentang itu, dalam pidato penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa di Universitas Negeri Yogyakarta, Taufiq Ismail menyebutkan bahwa "Pelajaran mengarang di SLTP-SMU kita luar biasa terlantar. Di perguruan tinggi, terasa sekali lemahnya kemampuan tamatan SMU kita mengarang, bahkan sesudah rampung S-1 pun. Dosen-dosen dijangkiti penyakit hipertensi mengoreksi paper mahasiswa. Bagian personalia kantor yang mentes calon karyawan dan redaktur media massa yang menyeleksi calon watawan, semua sakit kepala karena buruknya karangan mereka."

Apa sebabnya? Setidak-tidaknya ada beberapa argumen berikut.

Pertama, proses "pembiaran menjadi tidak cerdas" pada pelajaran mengarang selama masa Orde Baru. Jika almarhum cendekiawan Nurcholis Madjid menduga ada proses "pembiaran menjadi tidak cerdas" bangsa selama kurang lebih 32 tahun, maka bisa dipastikan terjadi pula pada pelajaran mengarang. Hal tersebut tampak pada (1) titik tekan pelajaran bahasa bukan pada mengarang dan membaca yang memberikan jendela-pintu seluas-luasnya untuk bernalar dan berkekspresi, melainkan pada gramatika bahasa yang kaku dan tertutup, (2) porsi waktu untuk pelajaran mengarang sangat sedikit, tidak proporsional, dan tersisihkan, (3) dengan sengaja dicari akal agar siswa kurang menyukai mengarang karena disajikan tema-tema politis dan kering kerontang seperti "transmigrasi, peran pemuda dalam pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa, keluarga berencana" dan sebagainya.

Kebijakan pendidikan yang sentralistis memungkinkan upaya membiasakan berpikir kritis melalui pelajaran mengarang perlahan-lahan tenggelam ke dalam lautan ketidakberdayaan. Dalam posisi ini, sangat keliru jika mengkambinghitamkan para guru.

Kedua, opini yang terbelakang tentang mengarang. Kita tidak mencontoh negara-negara maju yang bukan main menghargai buah pikiran melalui tulisan. Demikian besarnya penghargaan mereka, lebih dari penghargaan atas urusan isi perut atau benda-benda berharga sebagai simbol kekayaan materi. Zaman dulu saja, penjajah Belanda menghargai individu yang pandai mengarang. Ki Hajar Dewantara, yang banyak mengkritik Belanda melalui berbagai karangannya, amat disegani, amat dihormati, bahkan ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda. Filosofi berpikir kita tentang mengarang, amat disayangkan, tidak seperti itu.

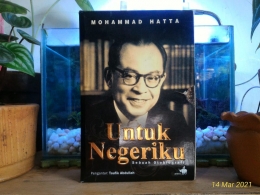

Ketiga, pendidikan pada zaman penjajahan Belanda yang serius dan menghargai pelajaran mengarang telah membuahkan banyak pemimpin bangsa yang gemar membaca dan mengarang. Dalam masa itu, para siswa MULO dan AMS Hindia Belanda dikondisikan untuk membaca 25 hingga 30 buku selain praktik mengarang secara intensif puluhan bahkan seratusan karangan. Dari lulusan sekolah yang demikian itulah muncul para pemimpin kita seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Muhammad Natsir, Sutan Sjahrir, Djuanda, Wilopo, Kasimo, Muhammad Yamin, Prawoto Mangkusasmito, Ruslan Abdulgani, Sjafruddin Prawiranegara, Tan Malaka, Rosihan Anwar, dan lain-lain. Gemar membaca membuat wawasan mereka terbentang luas, gemar mengarang membuat mereka terbiasa berpikir kritis, mencipta ide baru, serta mencari solusi yang logis-realistis dalam menghadapi masalah bangsa.

Sesudah berakhir penjajahan Jepang dan dimulai dengan sistem pendidikan yang berbeda, generasi sekualitas mereka berkurang jumlahnya lalu semakin menyusut hingga sekarang.