Selain Muda Wijaya, ada Wayan Sunarta dan Riki Dhamparan Putra yang lebih dulu saya kenal. Beberapa nama lainnya yang masih kuingat sampai sekarang di antaranya Sabarudin, Ngurah, Bejo (Ketua Teater Orok Noceng), Hadi, Agung, Dwi, Anas, Rusmin, Utay, dan Pitut yang mentatto seluruh tubuhnya. Di Kedai kopi Fakultas Sastra UNUD itulah kami berkumpul dan berdiskusi, bergembira dan menebar tawa, ditemani kopi hitam dan asap rokok, menghabiskan waktu sampai malam melarutkan dirinya dalam keheningan.

Lima tahun kemudian, di akhir bulan Agustus tahun 2005, selepas acara Temu Penyair Jabar-Bali, giliran Muda Wijaya menginap beberapa hari di rumah saya. Saat itulah saya mengakrabi Muda Wijaya, berbicara tentang isi hati yang berujung pada puisi. Ya, puisi. Sebab puisilah yang mempertemukan dan mengakrabkan kami.

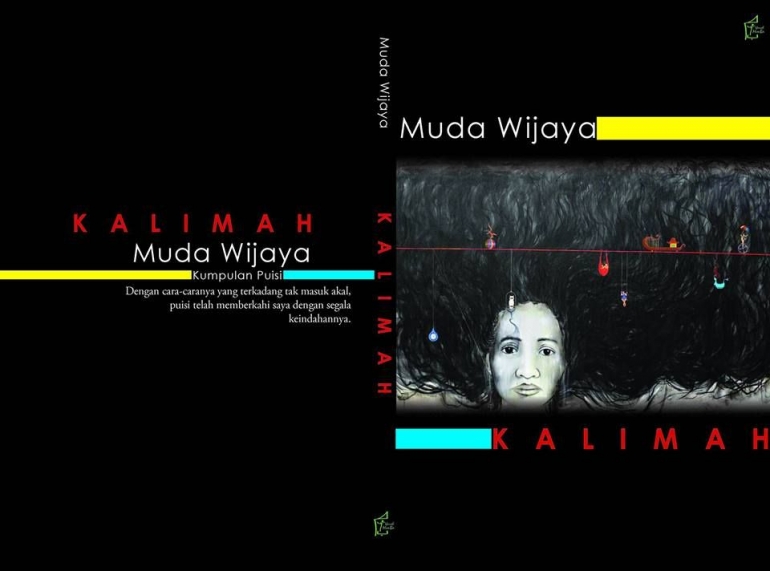

Selepas itu saya tidak lagi bersua, kecuali lewat ponsel dan facebook. Sampai saya menerima permintaan Ketua Badan Pengelola Gedung Kesenian Tasikmalaya (GKT), Irvan Mulyadie, untuk mengapresiasi Antologi Puisi "KALIMAH", karya Muda Wijaya. Sungguh saya merasa bahagia, sebuah antologi telah lahir dari tangan seorang kawan yang saya kenal sejak lama.

Saya telah membaca antologi "KALIMAH" versi e-booknya. Diawali dengan berbicara tentang proses mengenal puisi, Muda Wijaya seperti hendak mengungkapkan bahwa setiap kali ia bercermin, melulu bayangan yang nampak adalah puisi. Begitupun sebaliknya, setiap puisinya dihadapkan ke cermin, bayangannya melulu menjelma Muda Wijaya. Sebuah gambaran pergulatan hidup yang saling bertaut dan tak terpisahkan,

Mengapa Kalimah? Muda memberi beberapa pilihan alasan yang bisa menjadi titik tolak pembaca untuk memahami puisi-puisinya. Tentang kalimah, Saya sendiri malah teringat pada masa lalu saat masih mengaji di pesantren, tentang perdebatan istilah kalimah menurut ilmu bahasa dengan istilah kalimah menurut ilmu Hikmah.

Ketika memasuki puisi-puisi dalam antologi ini, saya tidak terlalu terkejut dengan gaya pengucapan Muda Wijaya. Seperti halnya sebagian besar karya-karya penyair Bali lainnya, puisi-puisi pada antologi ini didominasi dengan bangunan metafor yang kental, pemilihan diksi yang ketat dan tipografi dengan enjambemen yang meliuk-liuk. Ini menunjukkan bahwa kepenyairan Muda Wijaya tidak lepas tradisi penulisan puisi yang bertumbuh-kembang di Pulau Bali.

Meski demikian, ada juga beberapa puisi Muda yang hadir dengan tipograpi yang beraneka. Beberapa lainnya ditulis dengan metafor yang tidak terlalu kental dan diksi yang lebih longgar. Seperti Pada puisi "Sendiri Memahami Labirin Malam", "Mata Lepas Kata", "Terasing", "Perahu Kertas Untuk Anak-anakku", dan beberapa lainnya. Dengan banyaknya ragam tema yang disuguhkan, disertai beberapa bentuk perwajahan, Muda Wijaya seolah hendak menghadirkan buku ini sebagai antologi penanda perjalanan kepenyairannya.

Antologi "KALIMAH" diawali dengan puisi "Kalimah Nanggroe". Walaupun puisi ini diisi belasan kata ulang, Muda berhasil menghadirkan dramatisnya kondisi objek dengan cukup deskriptif. Begitu juga dengan beberapa puisi lainnya yang berlatar tempat, Muda mendeskipsikannya dengan berusaha menjadi subjek yang bersinergi dengan objek. Hal ini terlihat pada puisi "Membaca Jantung Kota", "Dari Pojok Benteng Timur ke Arah Alun-alun Kota", "Jalan Simpang Ke Sading", serta puisi lainnya yang berlatar pantai.

Puisi ke dua berjudul sama dengan judul antologi, "Kalimah". Sejatinya dalam puisi inilah Muda mengemukakan kediriannya. Ada alunan kejujuran yang rembes dalam aku lirik yang sangat kuat. Perjalanan mencari eksistensi sambil menikmati keterjebakannya di sebuah dunia kembara yang sarat idealisme. Muda tak hentinya merenangi kolam kata, mencari-cari puzzle kehidupannya untuk ia susun menjadi kesejatian puisi. Entah sadar atau tidak, di sinilah puisi "Lagu Tujuh Patah Kata" Umbu Landu Paranggi tengah Muda Wijaya selami dengan khusuk sekali.

Demikian juga pada banyak puisi lainnya, Muda terus mengembara dalam berbagai kegelisahan. Ia juga khusuk menyelami kesunyian. Di tengah kesakralan Pulau Dewata, Muda tak hentinya mencari kesejatian. Karena baginya, "Tuhan tak punya tubuh / Pada batu batu tuhan rapuh / Kayu kayu tak lagi kristus / Tapi tuhan menghunus di antara ingatan ingatan hitam //"

Namun demikian, meski begitu kerasnya pengembaraan, Muda Wijaya tak lantas menjadi pribadi yang limbung dan hilang arah. Kehalusan jiwanya membentuk pribadi yang bersahabat, baik hati dan tahu diri. Bagi Muda kalimah-kalimahnya bagaikan munajat cinta yang agung. Seperti yang ia ungkapkan dalam larik berikut, "Bunda / Ibu dari maha rahim / beri aku wirid rendah hati / yang kau tawafkan / pada kiblat bumimu / adalah lebih dari cinta tak semata / air mata //".