Tempo hari, keyword 'Homo Deus' sempat ramai di jagat Twitter. Pemicunya, utas ibu dosen yang menyindir agar para lelaki lekas insaf dan mau membaca buku biar obrolan pas PDKT sama cewek nggak garing-garing amat.

"Jadi dong steak yang tebal, sexy, dan juicy, jangan jadi remahan rengginang. Oke?" begitu katanya. Dan netizen yang jempolnya gatel pun berbondong-bondong ikut komentar.

Sekonyong-konyong, ingatan saya tentang masa-masa "muda, beda, dan berbahaya" pun terpantik. Memang, sekarang saya masih muda, tapi tak lagi "beda dan berbahaya"--menukil kata-kata yang ditulis Cik Prim.

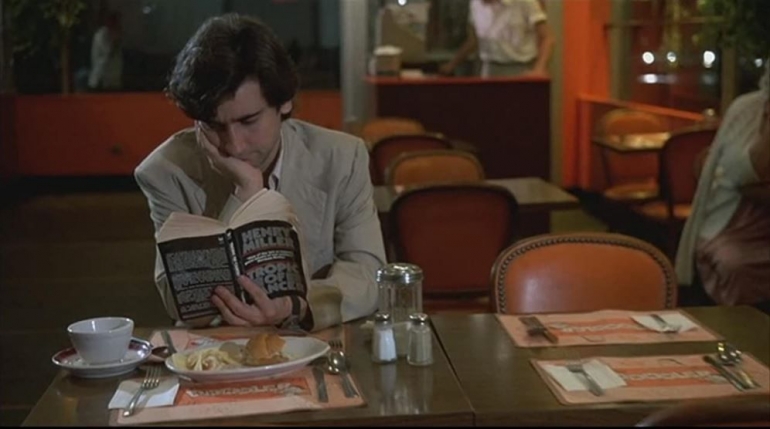

"Kamu baca buku Sejarah Tuhan-nya Karen Armstrong?" Tanya doi. Saya gali kembali ingatan itu dari arsip-arsip pertanyaan yang pernah dilontarkannya saat kencan pertama kami.

"Baca, tapi belum selesai. Keburu pusing duluan," timpal saya singkat.

Lain waktu, saya sempat curcol tentang betapa-melelahkannya-hidup-saya. Dia mendengarkan dan memberi respon dengan berbagai ocehan yang kini tak saya ingat betul, tetapi ada satu hal yang tak pernah saya lupa: ia menyebut-nyebut nama Immanuel Kant dibarengi sejumput quotes.

Baca Juga: Buku dan Televisi, Dua Tembok Pembatas Antara Saya dan Ibu

Kalau momen itu diingat-ingat kembali, saya tak bisa menahan rasa mual bercampur geli dan ingin tertawa. Kencan pertama itu sudah lama berlalu. Waktu itu darah kami masih menggelegak. Kami begitu mudahnya terbakar api idealisme sekaligus tak sadar jadi kaum snobis yang-merasa-paling-tercerahkan-di-tengah-dunia-serba-tak-waras-ini.

Saya juga ingat, bagaimana saya dan sesama kawan perempuan pernah ngerumpi tentang beberapa lelaki yang berotak 'seksi' di lingkungan kampus meski mereka tak setampan Nicholas Saputra. Mulai dari sesama mahasiswa, dosen muda, sampai yang senior-senior.

Kadang-kadang, saya mengamini apa yang dikatakan ibu dosen itu. Saya akui, sampai sekarang saya senang melihat laki-laki yang otaknya 'berisi'. Tentu saja bukan yang sekadar ngutap-ngutip quotes filsuf dan asal menyebut judul-judul buku, tetapi mereka yang mau mengolah kembali pemikiran-pemikiran yang dilahapnya, tidak bias dalam berpikir, dan--ini yang paling sulit--tetap rendah hati!

Saya pribadi merasa gembira jika mendapat pengetahuan dan perspektif baru dari orang lain. Ambil saja poin plusnya. Ngobrol 'berisi' saat kencan itu gratis, kan. Saya tak perlu susah-susah mengeluarkan cost demi ikut kelas tertentu, hehe.

Beberapa kawan menyebut saya seorang sapiosexual. Tapi saya tak setuju. Sebab, dari terminologinya saja sudah bermasalah. Telah banyak yang membicarakan perihal ini bahwa sapiosexual bukan termasuk kategori orientasi seksual, ia hanyalah preferensi. Sama seperti beberapa yang lebih tertarik dengan fisik seseorang, beberapa lebih tertarik dengan sifat-sifat tertentu pada diri seseorang, dan seterusnya.

Toh, tak secara otomatis semua laki-laki cerdas mampu menarik atensi saya. Kalau dia cerdas dalam bidang yang tak benar-benar bisa saya pahami dan saya hanya pasif mendengar ocehannya, saya akan berpikir dua kali. Misalnya, ada orang semacam Einstein yang tak mampu membumikan teori-teori pelik dalam bahasa yang lebih renyah. Saya rasa, dia nggak akan bikin saya merasa klop.

Dalam kadar tertentu, sebenarnya tak ada yang keliru dengan bumbu-bumbu obrolan berat bin mikir dan berbau ngintelek saat masa-masa PDKT ataupun kencan. Ini hak preferensi setiap orang, bukan? Barangkali saja memang ada orang yang benar-benar turn on dan memprioritaskan aspek kecerdasan untuk mencari pasangan hidup.

Yang bermasalah itu, kalau kita menuntut semua orang agar menyukai dan cocok terhadap preferensi maupun selera pribadi kita. Atau, yang paling umum terjadi, memasang ekspektasi tinggi terhadap si gebetan yang-kelihatannya-super-cerdas. Yang kayak gini, rawan banget tergelincir ke sikap gampang merendahkan dan tak menghargai orang lain.

Baca Juga: "Umur 23 Tahun, Kamu Udah Ngapain Aja?"

Samar-samar saya ingat kembali, di lain hari setelah resmi berpacaran dengan doi yang-pernah-bertanya-soal-buku-Karen-Armstrong-itu, kami berdua kencan di kantin kampus. Tiba-tiba, dua orang kawannya nimbrung di meja kami. Mereka, termasuk doi, asyik ngobrol dengan antusias.

Saya tak mengikuti betul isu yang mereka bicarakan, tetapi menangkap inti dan poinnya. Karena tak begitu mengenal dua kawan itu dan tidak ingin tiba-tiba nimbrung apalagi sok tahu, saya memilih diam dan mendengarkan.

Namun, setelah menit-menit berlalu dan mereka pamit, doi melempar pertanyaan menohok kepada saya: "Kamu paham apa yang tadi diobrolin?" tanyanya seraya menatap saya disertai mimik wajah yang bikin tak nyaman--seolah-olah menodong dengan gumaman yang kerap ia keluhkan, 'Apa-sih-yang-kamu-tau? Kamu-banyak-nggak-taunya.'

Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa hubungan yang semata-mata dilandasi oleh ketertarikan intelektual tak akan bisa bertahan lama. Seperti yang sudah saya singgung di awal-awal paragraf, maklum, saat itu kami masih menggebu-gebu dan merasa "muda-beda-dan-berbahaya".

Betapa hubungan seperti itu kekanak-kanakan sekali, bukan?

Saya ingat utas tweet lawas yang ditulis mbak Afu. Kira-kira ia bilang begini: kita itu gampang sombong kalau baru saja punya sesuatu--ilmu, isme, uang, agama, titel, dsb. Perilakunya mirip seperti orang kaya baru (OKB). Orang yang baru mendapatkan ilmu yang seolah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis dalam hidupnya, merasa tercerahkan seketika dan merasa orang lain wajib tahu agar sama-sama tercerahkan.

Benar. Saya dan doi pada saat itu, ya, kurang lebih berperilaku seperti OKB. Angkuh, mudah meremehkan orang lain, dan butuh afirmasi dari orang yang dianggap sama-sama cerdas.

Itu jadi pelajaran berharga dalam hidup saya. Perilaku snob memang menyebalkan, kadang merasa malu melihat diri saya versi beberapa tahun silam. Namun, saya pikir itu manusiawi. Yang namanya manusia pasti berproses, fase demi fase dilewati menuju kedewasaan.

Kecerdasan memang penting--terutama jadi bekal untuk pendidikan anak-anak kelak--tetapi bukanlah satu-satunya dan segalanya. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan saat mencari dan memilih pasangan hidup.

Mungkin, niat ibu dosen itu baik. Ia menyentil anak muda agar tak malas membaca buku. Bukankah kita kerap prihatin karena indeks kegemaran membaca pada masyarakat kita masih rendah? Tetapi, pesan baik di dalam utasnya tidak begitu ngena dan tidak nendang.

Membaca buku sebanyak-banyaknya hanya demi mendapatkan hati sang pujaan yang berotak seksi bukanlah cara yang tepat. Mungkin iya, bisa jadi gara-gara kepincut sama gebetan, kita jadi rajin baca buku. Masalahnya, apakah kegemaran baca buku yang dipupuk dengan cara demikian bisa bertahan lama?

Setidaknya, bacalah buku demi dirimu sendiri, bukan demi orang lain. Dan temukan dirimu sendiri di antara buku-buku yang telah kamu baca. Saya lebih suka yang begini.

Sejatinya, tak ada tips PDKT paling ampuh sedunia. Juga tak ada jurus-jurus paling jitu untuk kencan pertama, kedua, ketiga, agar bisa berlanjut seterusnya. Percuma saja kalau kamu tak bisa jadi diri sendiri saat mengobrol dengan gebetan, memaksakan gagasan yang tak kamu pahami sembari asal kutip isi buku di sana-sini.

Lagian, percaya deh, semakin dewasa--apalagi dalam komitmen serius jangka panjang--akan lebih banyak ngobrolin problem keseharian sembari memikirkan solusi praktis daripada teori yang melulu abstrak, njelimet, dan ndakik-ndakik. Kecuali kamu dan (calon) pasanganmu sama-sama pemikir ulung dan punya privilese sosial-ekonomi.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI