Saya pribadi merasa gembira jika mendapat pengetahuan dan perspektif baru dari orang lain. Ambil saja poin plusnya. Ngobrol 'berisi' saat kencan itu gratis, kan. Saya tak perlu susah-susah mengeluarkan cost demi ikut kelas tertentu, hehe.

Beberapa kawan menyebut saya seorang sapiosexual. Tapi saya tak setuju. Sebab, dari terminologinya saja sudah bermasalah. Telah banyak yang membicarakan perihal ini bahwa sapiosexual bukan termasuk kategori orientasi seksual, ia hanyalah preferensi. Sama seperti beberapa yang lebih tertarik dengan fisik seseorang, beberapa lebih tertarik dengan sifat-sifat tertentu pada diri seseorang, dan seterusnya.

Toh, tak secara otomatis semua laki-laki cerdas mampu menarik atensi saya. Kalau dia cerdas dalam bidang yang tak benar-benar bisa saya pahami dan saya hanya pasif mendengar ocehannya, saya akan berpikir dua kali. Misalnya, ada orang semacam Einstein yang tak mampu membumikan teori-teori pelik dalam bahasa yang lebih renyah. Saya rasa, dia nggak akan bikin saya merasa klop.

Dalam kadar tertentu, sebenarnya tak ada yang keliru dengan bumbu-bumbu obrolan berat bin mikir dan berbau ngintelek saat masa-masa PDKT ataupun kencan. Ini hak preferensi setiap orang, bukan? Barangkali saja memang ada orang yang benar-benar turn on dan memprioritaskan aspek kecerdasan untuk mencari pasangan hidup.

Yang bermasalah itu, kalau kita menuntut semua orang agar menyukai dan cocok terhadap preferensi maupun selera pribadi kita. Atau, yang paling umum terjadi, memasang ekspektasi tinggi terhadap si gebetan yang-kelihatannya-super-cerdas. Yang kayak gini, rawan banget tergelincir ke sikap gampang merendahkan dan tak menghargai orang lain.

Baca Juga: "Umur 23 Tahun, Kamu Udah Ngapain Aja?"

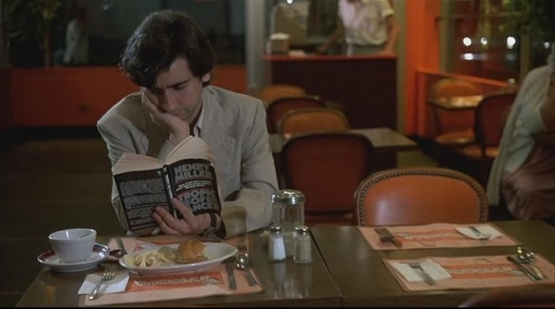

Samar-samar saya ingat kembali, di lain hari setelah resmi berpacaran dengan doi yang-pernah-bertanya-soal-buku-Karen-Armstrong-itu, kami berdua kencan di kantin kampus. Tiba-tiba, dua orang kawannya nimbrung di meja kami. Mereka, termasuk doi, asyik ngobrol dengan antusias.

Saya tak mengikuti betul isu yang mereka bicarakan, tetapi menangkap inti dan poinnya. Karena tak begitu mengenal dua kawan itu dan tidak ingin tiba-tiba nimbrung apalagi sok tahu, saya memilih diam dan mendengarkan.

Namun, setelah menit-menit berlalu dan mereka pamit, doi melempar pertanyaan menohok kepada saya: "Kamu paham apa yang tadi diobrolin?" tanyanya seraya menatap saya disertai mimik wajah yang bikin tak nyaman--seolah-olah menodong dengan gumaman yang kerap ia keluhkan, 'Apa-sih-yang-kamu-tau? Kamu-banyak-nggak-taunya.'

Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa hubungan yang semata-mata dilandasi oleh ketertarikan intelektual tak akan bisa bertahan lama. Seperti yang sudah saya singgung di awal-awal paragraf, maklum, saat itu kami masih menggebu-gebu dan merasa "muda-beda-dan-berbahaya".