[Kamu bisa selesaikan naskah kamu sebelum deadline, 'kan?]

Huft.

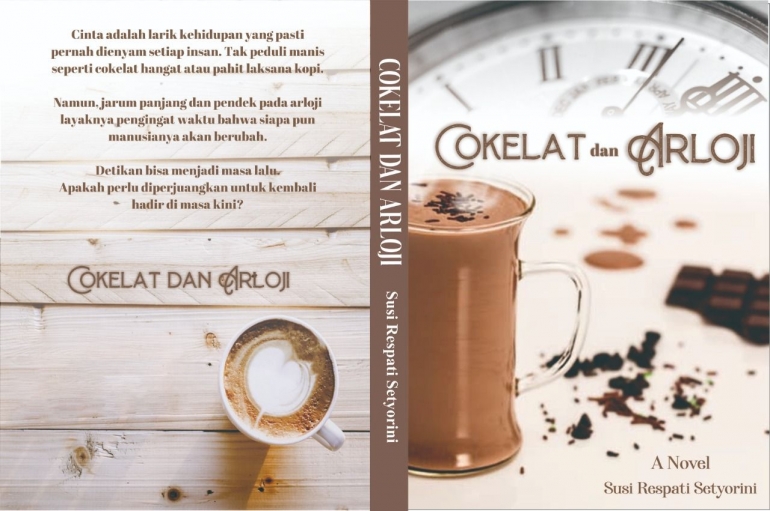

Deadline lagi. Apa hidup harus seperti ini terus? Menulis dikejar deadline. Tanpa mau tahu kadang-kadang imajinasi tiba-tiba lenyap, menguar bersama kepulan asap segelas cokelat hangat. Lama-lama aku bisa gila.

[Bisa? Awal Desember sudah PO. Momennya pas]

Ah, belum lagi menuruti jadwal pre order yang dipaskan dengan momen tertentu. Bulan baik, momentumnya pas. Bosan! Apa mereka lupa bahwa menulis adalah seni? Sebuah kerja kreatif yang butuh waktu lebih untuk memolesnya. Menggarapnya menjadi 'sesuatu' yang pas menurutku sebagai author, bukan maunya 'mereka'.

[Kamu sudah ketemu Pak Ir?]

Ah, budayawan yang satu ini terlalu sibuk. Aku harus bolak-balik menemuinya. Konsultasi dan referensi darinya sangat kubutuhkan kali ini. Ya, setahuku budayawan yang kucari dan tepat cuma dia. Selebihnya yang kutahu hanya peneliti budaya.

[Belum, Mbak. Re---]

[Gercep, dong, Nayya. Kamu tu dari dulu .... Ah! Pokoknya mbak gak mau tahu, Desember sudah kelar. Atau---]

[Kelar hidupku ....]

[Nah, itu tahu. Ad---]

[Ada banyak penulis baru berbakat yang bisa menggeser kedudukanmu]

Ya, setiap aku terlihat tidak semangat, kerjaku lamban, perawan tua itu kerap mengancamku. Cih! Aku hafal kalimatnya setiap kali dia menekanku. Sebenarnya, aku bisa saja kabur ke penerbit lain, dengan memutuskan Mou. Sebenarnya aku juga bisa melakukannya sejak dulu, tapi bodohnya aku tetap bertahan bersamanya. Entahlah. Aku seperti utang budi dengannya.

Bicara tentang 'kabur', aku sudah kabur dari apartemen ke rumah ini. Rumah peninggalan almarhum Papa. Rumah yang pernah menyisakan sekelumit kebahagiaanku bersama Papa.

Tidak ada yang kuberitahu alamat rumah ini. Rumah ini tetap menjadi rahasia. Sama dengan sisi rahasianya kehidupanku yang belum terpecahkan.

Aku menatap sedih kursi putarku yang patah. Dulu, saat aku masih tinggal dengan Papa, aku kerap menggunakan kursi itu setiap kali aku belajar. Kursi hadiah dari Papa. Sudah lama kursi itu tergolek di sudut kamar. Tanganku mencari nomor Mang Ding pada ponselku. Aku yakin dia masih di rumahnya, memandikan jago merah kesayangannya.

Kali ini pria tua itu tidak akan ke sawah. Sesuai pesanku, hari ini dia harus merapikan seluruh pekarangan rumah yang dipenuhi sampah dedauan usai angin kencang tempo hari, juga betapa joroknya halaman belakang. Memasang bola lampu di kamarku yang mati dan banyak pekerjaan rumah lain untuknya.

Pria yang mulai uzur itu masih setia menjalankan tugasnya sebagai tukang kebun di rumah ini. Sepeninggal Papa, dia dan istrinya tetap setia merawat rumah milik Papa ini. Aku lebih menyukai menyebutnya rumah daripada vila. Hanya karena letaknya yang berada di bukit lengkap dengan hawanya yang dingin, sebutan vila memang lebih banyak dipilih.

Sejak memutuskan tinggal di rumah tua ini---untuk sementara---pekerjaan Bi Min, istri Mang Ding, bertambah. Selain mengurus rumah besar bersama suaminya, mereka juga melayani aku. Aku memaksa Bi Min untuk tinggal bersamaku, sedangkan Mang Ding sesekali pulang menengok rumah mereka, terutama ayam jagonya. Ah, rasanya Mang Ding lebih menyayangi jago ketimbang istrinya. Pria itu tak tega meninggalkan Jupiter---nama ayam jagonya---sendirian. Lebih tepatnya takut digondol maling.

"Bawa saja Jupi ke sini, Mang."

"Takutnya gak kerasan, Non."

"Siapa? Mamang atau Bibi?"

"Jupiter," jawabnya lugu.

Aku sambil melongo mendengar jawabannya. Aku teringat, pernah membaca artikel bahwa binatang pun bisa stres. Namun, mungkinkah tidak betah juga dialami Jupi dan sebangsanya?

Aku hanya tersenyum menanggapi jawaban pria itu. Pilihan kembali padanya. Menemani istrinya bersamaku di rumah ini atau menemani Jupi-nya di rumah.

Baginya mungkin ini pilihan tersulit. Tidak adil rasanya menjadikan Bi Min pilihan. Apalagi disandingkan dengan seekor ayam jago.

Keterlaluan.

Kutinggalkan Mamang dalam kebimbangannya. Aku mendengar ponselku bergetar. Sebuah pesan tanpa nama.

+62823.xxxx.xxxx

Mbak, sudah baca emailku?

Email? Sejak angin kencang dan aliran listrik padam, ponselku mati total. Jaringan internet baru kembali normal esok harinya. Tanganku bergerak membuka email di layar laptop. Ada dua buah email baru. Salah satunya dari Pecundang Cinta. Ah, nama yang aneh. Beberapa lampiran terdapat di dalamnya. Sebuah sinopsis. Aku belum ingin membacanya sekarang.

+62823.xxxx.xxxx

Bisa Mbak tulis kisah saya itu?

Hmm. Sejak novel keduaku gagal dari segi penjualan, aku diam-diam menjadi penulis cerita orang. Honor yang lumayan, tetapi menyisakan tanya. Sampai kapan aku menjadi ghost writer? Aku memutuskan berhenti. Beberapa permintaan terpaksa aku tolak.

Sudah sebulan aku kembali melanjutkan novelku. Sebelum Desember datang---sebelum ditelepon Mbak Re--aku kembali menyelesaikan novel ketigaku. Sebenarnya naskah sudah beberapa kali mengalami revisi dan kembali ditolak Mas Satya. Mereka mau ending yang dramatis. Menyentuh dan mengharu biru sehingga pembaca bisa dibuat baper. Semua ini barangkali imbas novel pertamaku. Mengulang sukses genre romance yang aku usung menular pada novelku berikutnya.

Aku ingin berbeda, ingin berubah. Aku ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, menunjukkan pada pembaca bahwa aku juga bisa menulis berbagai genre. Barangkali aku yang terlalu nekat bereksperimen.

+62823.xxxx.xxxx

Jika bersedia, saya siapkan dana lebih untuk Mbak

Pesan itu masuk lagi. Aku hanya diam memandangi deretan angka yang ditulis berikutnya. Huft. Nominal yang ditawarkan sungguh menggelitik sanubari. Sangat menggiurkan.

Ini godaan. Sebuah cobaan yang datang saat aku sedang kembali fokus menyelesaikan novelku.

Akan saya pertimbangkan

Menjadi ghost writer adalah posisi sampinganku. Dibayar menjadi "penulis kedua" itu lebih menantang---menurutku. Merangkai kata dan memintalnya menjadi paragraf indah hanya dengan menganalisis dan merekam semua yang dilihat maupun didengar.

Entah bermula dari mana sehingga beberapa email masuk memintaku untuk menuliskan kisah hidup mereka. Apa aku puas? Entahlah.

Sebuah notifikasi kembali terdengar. Di layar ponsel tertera gambar bukti transfer. Cepat sekali?! Aku bahkan belum mengiyakan. Aku baru akan mempertimbangkan. Belum tentu aku menyetujuinya.

Sialan!

Aku menyerah. Sepertinya aku kembali gagal menjaga sebuah konsistensi, hanya karena tergoda angka-angka penawaran. Ah, mengapa imanku demikian lemah jika berhadapan dengan angka-angka?

+62823.xxxx.xxxx

Mbak, saya sudah transfer. Mohon pelayanan khusus, ya, Mbak. Jika kurang sampaikan.

Buset! Sombong sekali orang ini. Hey, dari mana dia mengetahui nomor rekeningku?

Part Berikutnya

https://www.kompasiana.com/rinisusi/5f065032097f36680238b082/cokelat-dan-arloji

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H